Cruciale nella dislocazione geografica delle grandi dinastie è il dualismo tra una capitale del potere temporale e una città sacra, spesso fortemente distintive per progettazione urbanistica e l’importanza data alle diverse tipologie d’edifici. Soltanto a volte, tuttavia, capita che i due diversi poli s’identifichino in un singolo luogo, in modo tale da riuscire a trasformarlo nel letterale punto di riferimento culturale, amministrativo e religioso della totalità delle persone pronte ad indentificarsi nella popolazione di un vasto impero. Questo è il caso senz’ombra di dubbio dei Pandya di Madurai, signori incontrastati di una buona parte dell’India meridionale per un periodo capace di estendersi fino alla metà del XVII secolo, per molte cause tra cui un conflitto dinastico tra i diversi rami della famiglia e le reiterate invasioni da parte dei sultanati musulmani situati a settentrione. Con una durata sufficientemente lunga tuttavia, al concretizzarsi del regno di Kadungon (r. 590–620) da cui avrebbe avuto inizio la loro iterazione dal maggior potere politico e territoriale, da riuscire nell’accumulo di significative risorse, manodopera e prestigio. Sufficienti a fare quello che tanti altri avevano tentato di fare in quel particolare contesto sincretistico: creare un tempio talmente grande, così magnifico, da costituire un punto d’arrivo per tutte le diverse modalità di venerazione dei molti dei ed altri esseri sovrannaturali dell’Induismo. Dedicandolo, in maniera niente affatto accidentale, alla splendente Meenakshi, avatar terreno di Parvati, che sposò nel corso della sua esistenza Sundareswarar il magnifico, niente meno che forma tangibile di Shiva, il distruttore predestinato al termine di ciascun ciclo dell’Universo. Incline a vivere, nel corso dei suoi periodi trascorsi nel regno degli umani, vite plurime di straordinaria ed encomiabile probità. Nonché degne di essere commemorate, ogni qualvolta le cronache e testimonianze letterarie riuscirono a conservarne la memoria.

Narra dunque la leggenda, messa per iscritto nel testo sacro Tiruvilaiyatarpuranam, di come gli antichi sovrani Malayadwaja Pandya e Kanchanamalai non riuscissero assolutamente ad avere figli. E delle conseguenze inaspettate della loro preghiera effettuata mediante l’utilizzo di uno Yajna o falò sacrificale, all’interno del quale avrebbe avuto modo di manifestarsi all’improvviso la figura già cresciuta di una bambina di tre anni, caratterizzata dall’inusuale caratteristica anatomica di possedere tre seni. Così che i meravigliati genitori non tardarono ad adottarla, sebbene inizialmente dubbiosi in merito alle sue potenzialità future di riuscire a trovare un marito. Se non che la voce roboante di Shiva stesso avrebbe loro spiegato di educare la nuova venuta come fosse un bambino di sesso maschile, confidando che quando il suo consorte fosse giunto, il terzo seno le sarebbe caduto naturalmente completando l’insolita profezia. La giovane Meenakshi, a partire da quel giorno, avendo ricevuto addestramento nella pratica di tutte le arti marziali, crebbe per diventare una sovrana illuminata e temibile, capace di espandere ulteriormente i territori ancestrali successivamente ereditati dai Pandya. Finché in un giorno in apparenza come tutti gli altri, innanzi a lei si palesò il predestinato e misterioso Sundareswarar. Fu questa l’origine, a quanto ci viene spiegato, dei primi due santuari costruiti in epoca incerta al centro della capitale, all’interno dei quali i futuri consorti si prepararono all’unione, per poi incontrarsi all’interno della più svettante torre dell’intera India meridionale. Abbastanza notevole, secondo le testimonianze coéve, da giungere a costituire una sorta di sfida per i successivi governanti, più che mai inclini a incrementare il proprio prestigio rendendo progressivamente ancora più magnifico, vasto e memorabile, il tempio unico al mondo di Madurai.

Asia

Fango e furia tailandese, nell’aspra corsa motoristica dei buoi di ferro

È perfettamente comprensibile, nel tentativo di nobilitare o rendere più interessante ogni particolare attività del mondo, tentare per quanto possibile di trasformarla in competizione. Ciò è conseguenza imprescindibile del fremito, l’ebbrezza, il bisogno umano di mostrarsi abili nel compiere i più semplici e ripetitivi gesti. Trovare l’orgoglio nella mondanità, costruire proprio trionfo mediante l’utilizzo di mattoni grigi e normalmente, privi di caratteristiche degne di nota. Ma prendi un gruppo di persone sufficientemente giovani, e/o abbastanza cariche d’entusiasmo, mettile all’interno di quella che possa definirsi un’arena, e vedrai trasformato un pomeriggio come tutti gli altri in un momento di catartico conflitto, magnifico confronto tra visioni simili, ma in qualche modo contrastanti dell’universo. Così un tempo era piuttosto frequente, nell’ambiente maggiormente bucolico del regno del Siam, che coloro che dovevano ogni giorno dedicarsi alla risaia organizzassero la gara tra i più essenziali assistenti animali del proprio consorzio; cornuti, pelosi esseri coperti di fango, Bubalus bubalis, i bufali d’acqua, altrettanto abili nel tirare un’aratro, quanto disposti a sopportare il gesto d’essere cavalcati fino ad una linea del traguardo arbitrariamente tracciata. Ma i tempi cambiano, naturalmente, e tutto ciò che si era soliti trovare attribuito ad un particolare stile di vita, segue quel percorso che lo porta a mutare, cambiare nei suoi elementi di base, fino a diventare un qualcosa di radicalmente diverso e…

CB Media, anche detto più semplicemente Chad, è il Vlogger motoristico originario di Atlanta negli Stati Uniti, che dalle corse autogestite tra le auto pesantemente modificate del suo paese ha spostato in tempi recenti la sua attenzione all’Estremo Oriente. Ed in particolare a quella che potremmo definire la patria asiatica di ogni folle o perversa competizione fuori dai restrittivi confini di uno stadio o pista controllata, che al giorno d’oggi siamo soliti identificare con il nome di Thailandia. Un paese in cui il 46% del territorio è dedicato all’agricoltura ed un buon 19,5% della popolazione si definisce coinvolta in qualche modo nelle attività professionali interconnesse ad essa, mentre le particolari tecniche d’irrigazione, semina e raccolta sono valse a farne il principale esportatore di riso sull’attuale mercato globale. Molto più di quanto si possa ottenere semplicemente con un carro tirato dai buoi ed almeno in parte attribuibile al successo di un particolare attrezzo, in uso presso molti paesi, ma che qui ha finito per assumere i multipli ruoli e le versatili applicazioni che normalmente siamo soliti associare ai coltellini di provenienza elvetica: la motozappa o coltivatore automatico. Tra cui l’utilizzo, in origine non previsto, dimostrato con un simile trasporto ed entusiasmo dal nostro esauriente Chad.

Nella terra degli uomini serpente esiste, d’altra parte, un solenne detto: “Se è dotato di un motore, è possibile modificarlo per gareggiare.” In maniera sostanzialmente analoga a quella dimostrata nel suo video, la cui scena si svolge presso un evento rurale nella zona di Kamphaeng Phet, cittadina situata 4 ore a nord di Bangkok. Dove la trasformazione dei cosiddetti “buoi d’acciaio” in mezzi competitivi, completi di ghirlande floreali e nappe colorate, prosegue con l’inclusione di un ampio pezzo di tettoia semi-rigida simile ad un paio d’ali, finalizzato ad evitare che il fango schizzi da tutte le parti ivi incluse le prese d’aria del motore stesso, impedendone un funzionamento idoneo fino al completamento della gara. Questo perché, dettaglio assolutamente non trascurabile, la suddetta competizione si svolge in effetti non su strade asfaltate, sentieri in terra battuta o simili agi e confort dell’ideale processo logistico dell’agricoltore; bensì proprio nell’ambiente naturale di questi veicoli, chiaramente: le soffici profondità terrose della risaia. Ecco perché si consiglia, agli spettatori, di mantenere una ragionevole distanza di sicurezza dallo show. Pena l’impressione conclusiva di essere stati trascinati giù dal mostro della Laguna Nera…

Il fagiano che indossa la maschera color cobalto della cosmogonia indonesiana

Si narra che all’origine dei tempi, presso la montagna che prendeva il nome di Katiku Tana Mata Wai (“La Testa della Terra da cui Sgorgano le Acque”) sette uccelli si riunirono per sette volte, allo scopo di determinare il fato degli esseri viventi e il moto stesso dei corpi celesti. Su incarico del sommo Creatore, che ultimata la preparazione di ogni luogo ed elemento, era giunto a un fondamentale dilemma: quanto a lungo sarebbero durati i cicli della vita materiale, prima di procedere a rigenerare se stessi cominciando dai principi della loro esistenza? Secondo il piccione di foresta dal piumaggio variopinto, mangiatore di frutta dell’isola del Borneo, il tramonto non avrebbe dovuto mai giungere sul nostro pianeta, così come gli esseri umani avrebbero dovuto vivere per sempre. Per questa ragione, di essi avrebbero dovuto esisterne soltanto qualche decina allo stesso tempo, se non addirittura un paio soltanto, un uomo e una donna. Contrariamente alla sua opinione, l’uccello detto Ciko Cako riteneva che la notte avrebbe dovuto giungere entro il trascorrere di un certo numero di ore, seguìta altrettanto velocemente dall’alba, e che le persone avrebbero dovuto riprodursi liberamente, ma morire al concludersi della loro esperienza materiale. Nella maggior parte delle interpretazioni filologiche, questo personaggio leggendario corrisponde al Filemone di Taninbar (P. plumigenis) agile passeriforme delle foreste pluviali dell’entroterra di Sumba. Ma nell’interpretazione di taluni e certe versioni del mito, si tratterebbe piuttosto di una varietà di kuau, un tipo di fagiano che tutt’ora razzola nel sottobosco emettendo il proprio querulo richiamo. Della più diffusa e celebre famiglia di galliformi selvatici in queste terre a noi remote, d’altra parte, esistono diversi rappresentanti, principalmente appartenenti al genere Lophura dai colori scuri o la livrea a strisce, spesso comunemente definiti con il termine ibrido di gallopheasants, per metà latino e l’altra metà inglese. Così che, volendo dare per giusta una simile associazione, non permangono particolari dubbi su quale potesse essere l’effettiva e singola specie a prendere parole in un simile convegno mistico di primaria importanza: chi, se non il Sempidan kalimantan o fagiano di Bulwer (Lophura bulweri) semplicemente uno dei volatili più esteriormente notevoli di questo intero pianeta? Creatura dallo spiccato dimorfismo sessuale, la cui femmina presenta il semplice aspetto di un’abitante in grado di mimetizzarsi tra gli alberi e la corteccia del proprio ambiente d’appartenenza, mentre il maschio sembrerebbe dare la priorità a tutt’altro. Con le piume scure sormontante dal clamoroso disco candido di una stretta ed alta coda simile alla vela di una nave, nonché il complicato bargiglio di colore azzurro a forma di falce che circonda e corona la sua testa, capace di gonfiarsi e prendere bizzarre configurazioni durante il fondamentale rituale di corteggiamento. Ma questo affascinante partner riproduttivo, almeno in apparenza portatrice di un’antica sapienza, non può formalmente scegliere di dare fondo al suo splendore in singole e particolari circostanze. Vivendo in conseguenza di ciò in uno stato di costante pericolo, il che lo ha reso attraverso i secoli particolarmente schivo e attento ad evitare la prossimità degli esseri umani. Ragion per cui, probabilmente, si era già trasformato in una vista ragionevolmente rara anche nei suoi territori isolani di Sabah, Sarawak, Kalimantan, Malesia, Indonesia e Brunei, ancor prima che la progressiva riduzione del suo habitat e conseguente sofferenza in termini di popolazione contribuisse a renderlo eccezionalmente raro.

Scoperto e descritto scientificamente per la prima volta dallo zoologo e biologo inglese Richard Bowdler Sharpe, che nel 1874 decise di dedicarne il nome all’insigne amministratore coloniale del Borneo Sir Ernest Henry Bulwer Gascoyne, questo uccello dall’aspetto straordinariamente insolito sarebbe diventato in seguito un importante simbolo dei suoi particolari territori d’appartenenza. Potendo fare affidamento, di fronte alla visione collettiva delle cose naturali, sui propri 75-80 cm di straordinaria ed innegabile unicità…

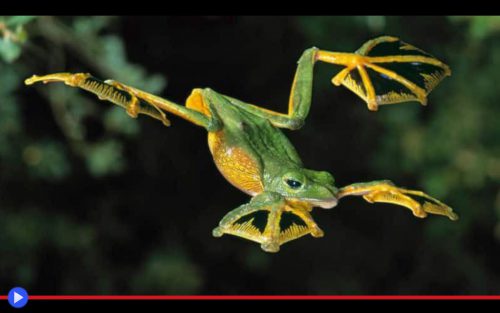

Vecchi rami degli alberi. Una rana decolla. Rumore del vento

Se c’è una costante assoluta di ogni tipico processo naturale, esso è il cambiamento progressivo nel tempo. Niente resta identico a se stesso e già che deve mutare, tanto vale assecondare un potenziale margine di miglioramento. Così il classico elicottero, apparecchio sgangherato e difficile da pilotare, verrà un giorno soppiantato da taxi volanti con quattro, otto o sedici rotori. Droni sovradimensionati, ed altrettanto facili da pilotare. Grazie ai punti multipli di appoggio, rispetto all’intangibile mancanza di un sostegno, che agiscono fornendo gradi successivi di ridondanza. Ma come si dice, la meta finale di qualcuno è il punto intermedio di altri, e così tra gli animali ciò che rappresenta l’espressione più efficiente del volo autonomo sono semplicemente un paio d’ali. Mentre quattro agili zampe, dotate d’altrettante membranose superfici aerodinamiche, non sono altro che un approccio imperfetto alla realizzazione di quel desiderio. Volare, planare, sia pur sempre allontanarsi dalle rigide limitazioni del suolo! Verso un ottimo domani, o via da un problematico presente. Come quello della rana che ha raggiunto il punto più estremo del suo albero da 15-20 metri di altezza. E che ora, voltandosi verso il punto da cui era provenuta, scorge solamente spire, scaglie ed una lingua che saetta minacciosamente: il chiaro segno della propria nemesi, il serpente. Ed allora tutto ciò che gli resta, nonostante i dubbi alquanto comprensibili, è saltare. Conservando almeno una remota possibilità di aver salva la pelle.

È il sistema di caduta controllata del batrace. L’auspicabile planata dell’anuro. Un metodo forgiato in mezzo al fuoco del bisogno, ancorché temprato con il fluido della sopravvivenza. Per cui dev’essere successo, attraverso i molti secoli trascorsi, che innumerevoli membri di una specie simile si siano autodistrutti nel momento dell’impatto. Finché alcuni, dai piedi palmati sufficientemente ampi, non riuscirono ad aver salva la vita. Malamente. Poi in maniere molto più soddisfacente. Ed in fine, con tutta l’efficienza tipica di un pilota preparato sulle traiettorie newtoniane dei corpi. Un “volo”, se vogliamo essere formali, che in effetti corrisponde a un angolo di poco minore dei 45 gradi rispetto ad una semplice caduta verso il suolo. Come quello di un parapendio, se vogliamo.

Questo è ciò che può (e deve) fare la Rhacophorus nigropalmatus, rana arboricola originaria della Malesia, il Borneo e l’isola di Sumatra, studiata e descritta per la prima volta dal biologo belga Boulenger nel 1895. Il quale decise di dedicare il nome della piccola creatura, in considerazione della prima cattura di un esemplare, alla figura del suo esimio collega e contemporaneo Alfred Russel Wallace, che aveva elaborato contemporaneamente a Charles Darwin una propria personale teoria dell’evoluzione. Lunga attorno agli 8-10 cm, comunque sufficienti a renderla la più imponente del suo intero genere Rhacophorus, questa abitatrice gracidante della canopia è in realtà un agguerrito predatore, d’insetti, rane più piccole e persino qualche occasionale uccello, grazie alla capacità di piombargli addosso non vista dall’alto. Per le doti di direzionamento dei propri balzi offerte non soltanto dai grossi piedi ma anche il corpo stesso, piatto ed allargato nonché in grado di assecondare il movimento naturale del vento. Così da muoversi in maniera pienamente controllata, dall’inizio alla fine del proprio arco discendente. Ed è una vista senza dubbio accattivante, quella di una simile presenza volatile, dalla colorazione verde sopra e gialla nella parte inferiore, i piedi colorati, come preannunciato dal nome latino, di evidenti e appariscenti macchie di colore nero. Quasi a sottolineare l’evidente provenienza anatomica della sua forza…