Fino all’epoca moderna, col suo cemento e l’armatura impervia dell’acciaio architettonico, chi voleva costruire gli edifici per durare molto a lungo non aveva che una singola strada percorribile: la messa in opera di ciò che il mondo naturale ci offre come duro suolo, nella sua essenza materialistica più persistente. Roccia e pietra, pelle di pianeta, una sottile scorza estratta con fatica e quindi fatta a pezzi, ritagliata nella forma modulare delle pietre di castelli e cattedrali. Con l’incedere delle soluzioni migliorate, al giro dei secoli di molte costruzioni, tale pratica raggiunse l’assoluta perfezione. Così mattoni, l’uno sopra all’altro e calce per tenerli insieme, come i rigidi pilastri duri quanto querce millenarie. Non certo, letterali?

Il grande santuario di Ise sorge nella prefettura di Mie, in Giappone fin da quando Yamatohime-no-mikoto, la figlia dell’Imperatore Suinin udì la voce della sua antenata divina, sommo spirito del Sole, Amaterasu-ōmikami: “Questa terra è remota ed attraente. Voglio abitare qui.” Ciò avvenne, secondo quanto desumibile dalla cronistoria semi-mitica del Nihon Shoki, attorno al terzo secolo d.C. Per 20 anni, la principessa aveva viaggiato per il paese dalla sua residenza di Yamato, per trovare una montagna degna di una tale splendida eminenza, destinata ad essere per sempre sacra e venerata. Qualunque cosa fosse sorta in tale luogo, doveva raggiungere i posteri senza subire alterazioni. Non a caso, secondo la tradizione, proprio a questo tempio viene fatta risalire la nascita spontanea di un approccio nazionale alla costruzione di edifici, per la prima volta ben distinta dalle usanze provenienti dalla Cina e dalla Corea: pareti sottilissime, linee curve leggiadre ed aggraziate, nessun tipo di entasi o rastrematura sui pilastri e cornicioni estremamente pronunciati, a un punto tale che diventano verande. Il tetto, in questo tipo di architettura giapponese, è infatti un elemento dominante che raggiunge facilmente la metà di un edificio, quasi sempre di un solo piano. La separazione degli spazi è fluida o del tutto inesistente, con pannelli in carta di riso che possono essere spostati sulla base del bisogno; addirittura l’ambiente principale del tempio o della casa, se necessario, può essere aperto interamente agli elementi, per accogliere con entusiasmo gli ospiti e i visitatori. L’aspetto maggiormente significativo del santuario di Ise, e con esso di ogni altro tempio shintoista delle origini, è il suo essere fatto completamente in legno, senza l’ombra di un mattone o di una pietra. Secondo l’usanza religiosa, infatti, ogni 20 anni l’edificio deve essere demolito e ricostruito totalmente, onde procedere alla sua purificazione. Niente male, come modo per preservare le su tecniche realizzative, giusto?

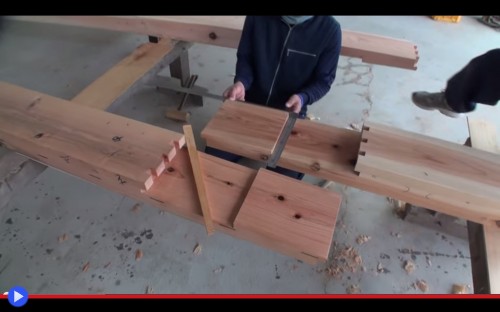

E adesso viene il bello: fra quelle sante mure non si usano nemmeno i chiodi. In un paese ricoperto per il 70% di foreste, in cui i giacimenti di metalli resistenti sono sempre stati rari e poveri di quella componente carbonifera che consente di ottenere facilmente l’acciaio, tale approccio al fissaggio permanente degli elementi lignei non è mai stato concepito come logico, né pratico, né necessario. Pensate alla complessa forgiatura della spada giapponese, una sapiente commistione di diverse varietà di ferro, piegate e ripiegate su di loro: ecco, quello non era un semplice rituale culturale, ma l’unico modo disponibile per ottenere una tecnologia valida sui campi di battaglia, vista la natura scadente del materiale di partenza. E chi avrebbe mai avuto il tempo, di ripetere quei gesti, mille, centomila volte per ciascuna casa? La ruggine può far paura. Si usava quindi, piuttosto, un complesso sistema di incastri, definito sashimono, ovvero letteralmente “cose unite”. Un modo estremamente efficace di assemblare componenti, architravi ed anche pezzi di mobilia. Perché non solo i pezzi risultanti erano perfettamente solidi e funzionali, ma anche straordinari nell’estetica, tratto così fondamentale per gli ambienti abitabili di ogni paese.