Benvenuto, esploratore, nella terra fiammeggiante del Nord. Diverse cose avranno suscitato la tua attenzione. Il paesaggio d’innevati rilievi, inframezzato da valli fertili e accoglienti, grazie all’effetto del suolo vulcanico creato sin dai tempi della Preistoria. I fiumi freschi e limpidi che scorrono dalle remote fino al mare. La pressoché totale assenza di foreste, quasi come se il concetto d’albero, a queste latitudini, non fosse in alcun modo allineato con le condizioni climatiche e le caratteristiche ecologiche vigenti. Eppure scoprirai, camminando negli stessi luoghi dei Vichinghi di un tempo, l’occasionale albero solitario, generalmente un esemplare di betulla, salice o sorbo. Potenzialmente sopravvissuto grazie al contributo della popolazione umana. E in un distretto della parte orientale del fiordo Skaga, quella che parrebbe da ogni aspetto rilevante una curiosa forma di escrescenza vegetale. Rettangolare vista di profilo, finché il gioco della prospettiva non permette d’identificarne la superficie apicale, che si estende in senso obliquo verso il terreno. Un tetto a dire il vero, sebbene ricoperto da ciò che in circostanze comuni non saresti incline ad aspettarti: terra ed erba strettamente interconnesse ovvero per riassumere in un singolo termine, la stessa familiare torba del terreno antistante. In una configurazione che ricorda quella di una casa stereotipica, con due principali tratti di distinzione: la porta lignea con due campane appese, che permette di accedere ad un recinto circolare anch’esso ricoperto di fili verdeggianti ove si trova un silenzioso cimitero. Ed una banderuola segnavento finemente ornata, con la dicitura parzialmente cancellata di 167_. Opera, si dice, del famoso intagliatore Gudmundur Gudmundsson detto “il Falegname” su commissione del vescovo Gísli Þorláksson, così come il resto della Grafarkirkja (“Chiesa del Santo Sepolcro”) nella sua forma fisica attuale, risalente a una fedele ricostruzione del XVII secolo sulla base di un edificio precedente di almeno cinquecento anni. E che sarebbe stato originariamente eretto dal vescovo della diocesi su gentile concessione del re d’Islanda, come anche riportato a chiare lettere nella saga di Sturlunga (XIV secolo). Quando era del tutto comune, come lo sarebbe rimasto particolarmente a lungo, per la gente di qui vivere all’interno di residenze costruite con metodologie simili, considerate migliori nell’isolamento degli occupanti dalle basse temperature rispetto alle comuni alternative in legno o pietra. Sebbene caratterizzate da esigenze di mantenimento decisamente più significative, con la sostanziale necessità di ricostruire almeno il tetto praticamente una volta l’anno. Il che non risultava essere, possiamo immaginare, altrettanto complesso o gravoso per un edificio di culto, utilizzato in tal senso dall’intera popolazione locale…

edifici

Dopo la demolizione, una torre che riemerge dal ricordo della vecchia New York

La ragione per cui un grattacielo, tra la più complesse ed avanzate opere d’ingegneria dei nostri tempi, non può essere davvero definito un monumento al pari di un antico cenotafio, piramide o basilica di tipo religioso ed altro, è che nel tempo accelerato dei nostri giorni, nulla dura per sempre ed ogni punto fermo, non importa quanto dispendioso ed imponente, può esser cancellato con un semplice colpo di spugna. Lo scopo: costruirci sopra qualche cosa di migliore, più affascinante e “moderno”, qualunque cosa voglia dire, caso per caso, l’utilizzo di questo aggettivo dai molteplici significati contestuali. Nella cognizione dell’architettura sostenibile ad esempio, tale approccio cognitivo anticipa la messa in opera di costruzioni dai molti utilizzi, potenzialmente scorporabili e prive di un impatto carbonico capace d’inficiare ulteriormente la vigente crisi climatica terrestre. Ma ce lo vedete qualcosa di simile, a Manhattan? L’isola newyorchese celebre come uno dei punti d’accentramento urbano più densi al mondo, nonché il primo definibile in questi termini, attraverso l’imprescindibile linguaggio creativo fatto di ferro, vetro e cemento. E di sicuro non ce l’hanno visto i direttori del management della JP Morgan, il colosso della finanza da oltre 255.000 dipendenti, di cui 14.000 della sede centrale cominciavano oggettivamente a ritrovarsi piuttosto stretti, nello spazio tradizionalmente loro deputato dai tempi dell’acquisto dello Union Carbide Building, storico grattacielo di 52 piani e 215 metri nel distretto di Midtown già edificato sopra le macerie del vecchio Hotel Marguery di appena sei piani, risalente all’inizio del secolo scorso. Quale altra possibile soluzione dunque, se non procedere all’abbattimento della seconda generazione, onde fare un valido uso del vero valore collegato a tale proprietà, il “piccolo” appezzamento di terreno rettangolare situato accanto all’iconica Grand Central Station, costruendoci un qualcosa che New York non vede tanto spesso. Ed in base a determinati parametri di riferimento, persino in questo luogo può essere chiamata un vera e propria rarità. Enters l’importante studio architettonico Foster + Partners, giusto mentre le prime maestranze incaricate, armate non di esplosivi o sfere demolitrici, bensì attrezzi per lo smontaggio sistematico e l’abbattimento delle polveri conseguenti, iniziavano nel 2019 a fare l’improbabile: distruggere un gigante, per fare spazio a un titano. 70 piani e 423 metri, quasi esattamente il doppio della costruzione precedente (e soffitti molto più alti, a quanto pare) in un’interessante configurazione che riprende la tipica struttura a gradoni dell’architettura a “torta di matrimonio”, ma rivista tramite l’impiego di proporzioni geometriche proiettate in senso verticale, piuttosto che mirate a dare un mero senso di stabilità apparente. Per l’ottenimento di un effetto slanciato e dinamico, ulteriormente accresciuto mediante la figura romboidale ripetuta, per ciascun segmento del grattacielo responsabilmente privo di alcun tipo di pinnacolo sporgente. Giacché la nuova torre non mira ad essere il “maggiore” di nulla, risultando meramente il quinto grattacielo più alto di New York, il decimo in tutti gli Stati Uniti. Essa semplicemente esiste, sicura nel contributo significativo allo skyline urbano. In attesa dell’inaugurazione, prevista entro la seconda metà del vigente anno 2025…

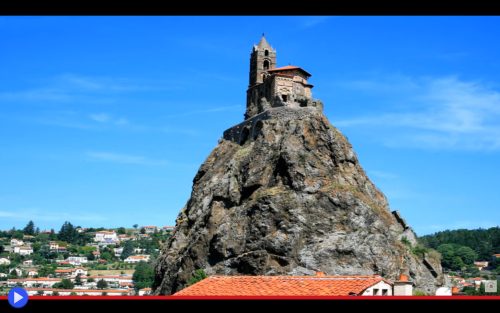

L’unica chiesa medievale che occupa la piena sommità di un vulcano estinto

Nell’estenuante pratica e la dura impresa personale del Cammino di Compostela, i pellegrini che si dirigevano a Santiago erano soliti imprimere nella mente due importanti cose a cui prestare occhio: le chiese più importanti dove fermarsi a pregare ed omaggiare il Signore, assieme ai punti di riferimento paesaggistici, letterali fari sul percorso dei moltissimi chilometri che ancora si ostinavano a separarli dalla loro ultima meta. Soltanto in un punto, nella parte meridionale della Francia, tali aspetti convergevano in un singolo massiccio elemento, l’imponente corona cittadina del borgo di Aiguilhe, destinato diventare in seguito una zona periferica della cittadina di Puy-en-Velay. Da un numero abbastanza elevato di chilometri, semplicemente una roccia, l’elemento paesaggistico che doveva sembrare al tempo evocare, ed in qualche modo anticipare l’ombra svettante dei Pirenei. Ma che all’avvicinamento prospettico del punto di vista, gradualmente si sarebbe dimostrato custodire sulla cima non un imprendibile castello, né un semplice monumento statuario; bensì l’affascinante e inconfondibile profilo di una chiesa romanica con tanto di campanile. Saint-Michel d’Aiguilhe, probabilmente tra i luoghi di culto più caratteristici di tutta Europa. Ed un legittimo pretesto per indurre la domanda su quanti fedeli, nelle zone limitrofe, fossero effettivamente inclini a risalire ogni domenica i 268 scalini per 82 metri d’altitudine, necessari a raggiungere questa notevole e quasi altrettanto remota casa di Dio. Le cui fondamenta furono sostanzialmente edificate, sul sito di quello che probabilmente costituiva un santuario antico romano dedicato al Dio Mercurio, in corrispondenza della sommità di questa monade basaltica palagonizzata, creata da processi geologici a 40-200 metri sotto il livello di un mare interno risalente a prima dell’ultima glaciazione. Al termine di una lunga trafila geologica, che in un certo caso trova un’ottima continuazione nel corrente eone dell’Antropocene, grazie alla mano abile e l’estro creativo dell’uomo.

Difficile negare, a tal proposito, i molti elementi di fascino presenti nel singolare edificio, il cui completamento in una forma non ancora completa viene collocato cronologicamente nel 969, poco dopo quando, secondo la leggenda, un canonico della vicina cattedrale di Puy aveva implorato l’Arcangelo Michele di curare la grave epidemia di peste che aveva colpito la regione. Ottenendo un successo tale, per l’intercessione dei poteri celesti, da decidere di costruire una piccola cappella rettangolare con tre absidi proprio sopra quella pietra che vedeva ogni giorno in modo vicendevole, dall’edificio che costituiva il proprio luogo di lavoro. Un’idea tanto apprezzata e affascinante, per la gente del suo gregge e i superiori ecclesiastici, tanto che già nel corso dello stesso secolo si decise alla Diocesi di procedere all’ampiamento…

L’eclettismo zig-zagante del serpente che accompagnò la rinascita berlinese

C’è stato un tempo e un luogo in cui a Berlino, volendo indicare in modo informale il luogo in cui abitavano, taluni e talune dipendenti della macchina governativa avrebbero potuto affermare: prima/seconda/terza ansa dello Sprea; prima/seconda/terza curva del palazzo assegnatoci come residenza particolare. Serpentina l’una e cobriforme l’altro, pitonesco, viperato. La creazione non particolarmente metaforica (poiché a che dovrebbe mai volutamente alludere?) Ma indubbiamente derivante da una forma pratica pensata con scopi e prerogative precise. Giacché di case cubiche o rettangolari, il presente mondo ne possiede quantità spropositate. Ben venga dunque, l’opportunità sperimentale di fare un qualcosa di diametralmente all’opposto. Questa l’idea singolare di Georg Bumiller, architetto di Landau che aveva studiato a Darmstadt, Vienna e negli Stati Uniti, quando nel 1995 offrì la propria proposta a beneficio dei tedeschi nella nuova capitale, in un concorso indetto a seguito di una pressante necessità organizzativa. Sembra infatti che una grande quantità di parlamentari, i loro assistenti e gli altri addetti del Parlamento si fossero trovati in difficoltà, subito dopo la riunificazione del paese il 3 ottobre del 1990, per l’intercorso spostamento della capitale da Bonn a Berlino. Dove le disponibilità immobiliari e i conseguenti costi al metro quadro non erano propriamente abbordabili, e perciò considerati inadeguati dai fattori di tutela normalmente riservati ai membri di una classe politica e dirigenziale. Allorché sembrò perfettamente in linea con le procedure, ricavare uno spazio apposito nei terreni di proprietà dello stato a Moabiter Werder, lo spazioso quartiere nella zona ovest dove un tempo Federico Guglielmo, Principe Elettore di Brandeburgo, conduceva le proprie cacce accompagnato dal canonico seguito di soldati e servitori. Il che avrebbe voluto dire, sostanzialmente, vivere in periferia, con tutti gli svantaggi e le particolari contingenze del caso. Alla necessità di sfruttare al massimo lo spazio massimizzando il numero di famiglie contenute in un singolo stabile, Bumiller rispose dunque copiando il sistema architettonico tradizionale dell’opera muraria crinkle crankle o in lingua tedesca serpentinenmauer, una struttura che poteva al tempo stesso essere più sottile, stabile e richiedere una quantità minore di materiali, grazie al supporto addizionale offerto dall’opera sinuosa della propria disposizione evidente. Dal che sarebbe nato, in tempi ragionevolmente brevi, questo notevole Bundesschlange o “Serpente Federale”…