Narra la leggenda che l’antico capo di una delle tribù della foresta, un uomo di nome Pirarucù, fosse stato disobbediente in qualche maniera verso gli spiriti degli antenati e le divinità degli elementi. Ragion per cui, le entità Superiori decisero di punirlo trasformandolo in un pesce, affinché fosse eternamente relegato sotto le acque fangose dei più vasti corsi d’acqua del Brasile. Dove tale narrazione, tuttavia, non entra nei particolari, è il modo in cui costui decise di lasciare il grande corso, per avventurarsi nelle secche e le propaggini sabbiose, prive d’ossigeno e di spazio vitale, grazie alla capacità di respirare l’aria come aveva fatto fino a quel fatidico momento. Per sfogare questa volta, con ferocia inusitata, tutta la sua rabbia e fame contro gli altri esseri della Natura.

Ora, il fatto che il termine pirarucù derivi da un composto in lingua Tupi delle due parole pira (pesce) e urucu (rosso) può essere considerato una semplice coincidenza, o forse il nomen omen che, di un simile destino, ebbe modo di essere la profezia! D’altra parte, il mostro fluviale noto al resto del mondo come Arapaima, secondo pesce d’acqua dolce per dimensioni al mondo dopo lo storione, presenta una colorazione per la più argentata, fatta eccezione per lo spazio che s’intravede tra le scaglie nella parte posteriore e in prossimità della coda, di un vermiglio fiammeggiante che sembra risplendere sotto la copertura degli alberi sudamericani, richiamandosi a vessilli di battaglie ormai dimenticate. Il tutto, per una lunghezza impressionante di fino a 450 cm e un peso di oltre due quintali, benché sembra che un tempo ne esistessero persino esemplari più grandi, almeno prima che la pesca implacabile dei suddetti gruppi tribali, trasformati in membri a pieno titolo della moderna civiltà, riuscisse a ridurne drasticamente la popolazione. O almeno, questa è l’idea che sembra trasparire sulla base dei semplici avvistamenti registrati nelle cronache, dato l’areale non certo raggiungibile di uno degli ultimi luoghi selvaggi di questo pianeta, non lasciando altra scelta che attribuire ad una simile creatura la connotazione di “dati insufficienti” sull’indice della lista rossa dello IUCN, principale catalogo delle specie a rischio d’estinzione. Ciò che resta certo, invece, è che al di là di noi esseri umani e in maniera molto saltuaria, qualche famelico caimano, c’è davvero ben poco che possa costituire un pericolo per questo feroce carnivoro situato all’apice della catena alimentare, la cui forma aerodinamica col muso a punta rivaleggia quella di una scarpa della Nike, mentre la particolare costituzione della dura e affascinante scorza lucida costituisce la più chiara equivalenza di un’armatura lamellare del Medioevo, capace persino di resistere e spezzare i denti dei leggendari pirañas. Grazie a una disposizione delle scaglie definita di Bouligand dal nome di un matematico francese, in cui ciascun elemento è sovrapposto ad uno identico ad un’inclinazione lievemente differente, garantendo il massimo dell’assorbimento dei colpi e conseguente protezione. Il tutto ricoperto ed avvolto a un copioso strato di collagene, in grado di garantire la massima mobilità all’animale. Stessa sostanza che ricopre, nel frattempo, l’interno della sua bocca e la lingua stranamente ossuta, da cui per l’appunto prende il nome il suo intero ordine degli Osteoglossiformi (dal greco osteon + glossa). Ciò detto, l’esatta classificazione di questa bestia nei confronti dei suoi simili rimane ancora in grado di gettare scompiglio nella scienza (apparentemente) certa della tassonomia…

foresta

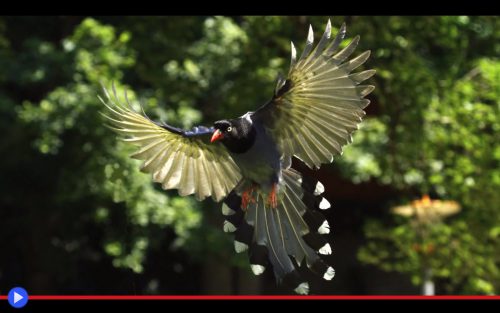

La gazza di Formosa, uccello azzurro che ammazza il drago

Vi siete mai davvero interrogati su quale possa essere l’effettivo numero (non biblico) della Bestia? Creatura sanguinaria sputafuoco, il cui aspetto rettiliano relativamente dato per scontato tanto spesso non coincide col suo principale tratto distintivo: la quantità di zampe a disposizione. Quattro più le ali (nel qual caso siamo innanzi al “drago” dei bestiari medievali) piuttosto che due, nella versione più naturalistica e razionale, creata su interpretazione analoga a quella di uno pterodattilo della preistoria. Ma esiste pure il caso di un’asiatica versione, spesso molto saggia e non del tutto priva di benevolenza, la cui propensione ad abitare solamente in cielo porta ad essere del tutto priva di appendici deambulatorie, fatta l’eccezione per due grandi artigli. Il drago cinese o giapponese (stesso carattere 龍, due pronunce: Lóng, Ryu) cui massima espressione del mondo umano, tanto spesso, appaiono essere creature oblunghe che si aggirano nei boschi: scagliosi, linguacciuti e veleniferi serpenti. Oppure perché no, la lor versione artropode del centopiedi vietnamita (Scolopendra subspinipes) non più corto e assai diffuso nell’intero Estremo Oriente. Dopo tutto, nessuna zampa è come averne 666, nevvero?

Bestie che, a differenza dei lor simili sopra le nubi, ben conoscono il segreto della sopravvivenza: nascondersi e tentare di passare inosservate; sotto i rami, sotto siepi e all’ombra delle rocce millenarie. Dallo sguardo di coloro che, sopra ogni altro, riescono a costituire i loro massimi nemici. Becco al posto della spada ed ali aperte come scudi, zampe acuminate rosse come il sangue che non temono di far sgorgare: uccelli d’argento vestuti, Eroi del popolo e della superstizione. Non c’è davvero alcunché di strano, dunque, se ogni popolo sia pronto a riconoscere l’aspetto di un guerriero. Vestendosi e imitando i suoi colori, specie se riconoscibili, sopra ogni altro, per la vivida presenza nello spettro del possibile apparente. Come il corvo tutto nero all’Inghilterra puritana, o il fagiano variopinto al condottiero dell’Italia rinascimentale, così è la gazza, per chi abita sull’isola che aveva un tempo il nome di Formosa ed oggi tutti chiamano, per ricerca di un’analogia fonetica, la nazione indipendente di Taiwan. E sia chiaro che non sto chiamando alla memoria, con quest’ultima particolare affermazione, l’etnia cinese giunta fino a queste coste al termine dell’ultima guerra civile, seguendo il gotha del partito in armi qui esiliato esattamente 70 anni fa. Bensì del popolo aborigeno, il cui nome è Tsou, i cui membri s’insediarono assai prima: tra il XV ed il XVI secolo in prossimità del lago isolano di Riye. I cui costumi tradizionali, tanto stranamente simili a quelli degli “indiani” d’America, erano soliti includere copricapi con le piume prelevate, per l’appunto, dalla lunga coda del loro salvatore divino: la “signora della montagna” (臺灣藍鵲) anche nota come Urocissa caerulea, simile nell’aspetto all’uccello usato nell’opera di Rossini, più o meno quanto può esserlo un supereroe, alla sobria e ragionevole uniforme della polizia contemporanea. Il cui disegno bianco e nero sotto le ali, assieme alle zampe rosse vermiglie che si diceva fossero la conseguenza del fuoco rubato dai cieli, per salvare gli umani da un grande diluvio, crea un contrasto con le piume di un azzurro sfumato che risulta in grado di sfidare l’immaginazione…

Settembre a Sumatra, stagione dei monsoni e del cielo di sangue

Fummo cauti, da principio. Attenti a quella linea in grado di dividere la ragionevolezza dal pericolo e dall’imprudenza delle idee. Finché un poco alla volta, la nuova normalità finì per prendere il sopravvento. Il che significò, semplicemente, pretendere qualcosa in più. Qualche metro, un paio di chilometri ed infine lo spazio maggiore di un’intera isola ragionevolmente inadatta all’agricoltura. Finché una mattina ci svegliammo, in un mondo diverso: l’alba era diversa, la vita era diversa, addirittura il cielo era di un altro tipo. Rosso, come il fuoco eppure tenebroso, al tempo stesso. A guisa ragionevole di quello che la scienza non avrebbe mai potuto definire, per sua predisposizione, inferno sulla Terra. Benché linee di contatto, a conti fatti, ve ne fossero diverse. Il caldo umido e opprimente, accompagnato da problemi respiratori. L’irritazione degli occhi e della pelle, giunte direttamente a contatto con un “diverso” tipo di smog. Non il prodotto del semplice inquinamento, stavolta, bensì un effetto collaterale di quello che potremmo facilmente identificare come un metodo indiretto, e molto lento, per distruggere la vita di molti innocenti. L’ultimo e potenzialmente risolutivo metodo per il suicidio collettivo dell’umanità.

Come primo impatto, una notizia “curiosa” del tipo che riesce facilmente a rimbalzare sulla piazza del moderno Web, specialmente se accompagnata da immagini capaci di colpire l’immaginazione: quelle riprese da comuni abitanti della regione di Jambi, nella parte orientale della terza isola più grande d’Indonesia, sin dall’epoca del Rinascimento centro di tutti i commerci condotti nei dintorni dello stretto della Malacca. All’interno delle quali è possibile ammirare, se così vogliamo dire, le inusitate condizioni climatiche vissute in questi giorni dagli abitanti. Ma c’è davvero molto poco da stare allegri dinnanzi allo spettacolo di un luogo trasformatasi improvvisamente in provincia distaccata del pianeta Marte, come si evince in maniera evidente dal post su Twitter dell’utente Zuni Shofi Yatun Nisa, il primo a diventare virale online su scala internazionale: “É giorno e non notte. É la Terra, non è lo spazio. Gli umani respirano coi polmoni, non le branchie. Abbiamo bisogno di aria pulita, non ci serve il fumo!”

A chi potrebbe rivolgersi, dunque, un simile grido di allarme, se non ai grandi agricoltori e all’industria dello sfruttamento del territorio, che come ogni anno verso il sopraggiungere dell’autunno ormai da parecchie generazioni, mette in atto un piano particolarmente subdolo e spregiudicato, causa della situazione iterativa del South Asian haze (foschia asiatica meridionale). Che dovrebbe ricordarci in maniera piuttosto diretta l’attuale ed assai più pubblicizzata situazione che vige in Brasile, coi fuochi dell’Amazzonia che ardono da molti mesi, causa stessa implementazione della tecnica di disboscamento comunemente chiamata slash & burn. Con una sola, fondamentale differenza: l’apertura dell’Occhio di Sauron sull’Indonesia e il diffuso colore vermiglio dell’atmosfera risultante, in grado di far porre una lunga serie di domande a chiunque risulti direttamente coinvolto, tra un colpo di tosse e l’altro. Non ultima delle quali, il “perché” di un fenomeno tanto apparentemente assurdo…

Il canto del vapore nell’ultima segheria tradizionale americana

Ah, i suoni rilassanti della foresta californiana in una tersa mattinata autunnale! Il canto armonioso del blue jay o ghiandaia azzurra americana, che si accompagna al lieve stormire delle fronde alla brezza proveniente dal Pacifico distante. L’assordante muggito del wapiti di Roosevelt in amore, che soverchia il motore di automobili distanti. Il ringhio lamentoso delle linci intente a definire i limiti del proprio territorio, a costo di provare le unghie sopra il pelo e sulla pelle dei propri simili apparentemente confusi. E un fischio sibilante, accompagnato dal fragore, dal tuono e il rombo e il fuoco del vulcano, proveniente dal complesso di edifici che ormai da oltre un secolo è presente, ad est della città di Redding, non troppo lontano dall’ufficio postale di Oak Run Road. Nell’area stranamente priva di alberi, situata tra le due macchie boschive (entrambe patrimonio Nazionale) di Shasta-Trinity e Lassen. Ove l’uomo intento a manovrare quelle leve ha imposto la sua legge, prelevando quanto necessario a…

Già, gli Stati Uniti occidentali! Terra d’oro e cercatori di quest’Ultimo, solennemente intenti a procacciare i presupposti della propria fama di ricchezza sin dal tempo delle origini, soltanto successivamente sostituiti da coloro che aspiravano alle luci di Hollywood e un altro tipo di vendetta contro il fato. Caso vuole, d’altra parte, che un diverso tipo di ricchezza naturale fosse posta, almeno in parte, sotto il suolo di una terra tanto fortunata. E con questo intendo, le propaggini delle radici, di quegli alberi di sicomoro e pioppo e frassino, il pino grigio e l’ontano, l’ippocastano e vari salici piangenti. Che pur non raggiungendo le vertiginose quote delle altissime sequoie sulla costa, potevano dar vita a un’ampia varietà di materiali nel campo edilizio, giungendo a offrire basi per un certo tipo di ricchezza ed una lunga saga familiare.

Sto parlando, tanto per venire al punto, di Ed Phillips e i suoi discendenti. L’uomo che verso la fine del XIX secolo, ragazzo poco meno che ventenne, capì che avrebbe realizzato il proprio sogno di bambino, costruendo e governando le complesse operazioni di una grande segheria. Concetto ben diverso, quest’ultimo, da quello che potremmo immaginare al giorno d’oggi: fatto di possenti macchinari ed imponenti ruote ad acqua, interconnesse tra di loro e collegate, tramite rudimentali trasmissioni e rulli di metallo, a una serie per allora avveniristica di seghe circolari. Quelle acquistate, grazie al patrimonio della sua famiglia attiva sino a quel momento in campo metallurgico, direttamente dall’attività della vicina Myers Mill, attività prossima al fallimento per una serie di sfortunate casistiche e probabile cattiva gestione. Così fu attorno 1897-98, per quanto ci è dato di sapere, che Ed con suo fratello Frank diedero inizio ad una simile avventura, lavorando giorno e notte con l’aiuto di attrezzi manuali, una singola ruota di mulino modello Pelton e macchinari fatti funzionare grazie all’energia muscolare degli animali. E tutto sembrò andare per il meglio, almeno fino 1913, quando un improvviso incendio, forse causato dalle lampade a kerosene che i due impiegavano all’interno di edifici costruiti prevalentemente in legno, fu la fine di un così riuscito esperimento. Erano gli anni antecedenti alla prima guerra mondiale, questi, ed un nuova pervasiva tecnologia si stava palesando ad ogni livello della società americana. Così al capostipite di tale impresa, ormai rimasto solo in famiglia, venne la geniale idea: perché non ricostruire la segheria Phillips, con le stesse modalità di un vero e proprio treno a vapore? Inclusa quella, particolarmente inaspettata, di potersi spostare dove “l’Oro” aveva un’altezza solidità migliore…