Basta dare un’arma in mano ad un soldato, per fargli perdere immediatamente la sua umanità. E non mi sto riferendo, in modo particolare, al naturale senso d’empatia e pietà di tutte le persone verso gli altri esseri viventi, bensì alla caratteristica che più di ogni altra accomuna gli animali di questo pianeta: la simmetria. Poiché la natura stessa delle nostre limitazioni fisiche e sensoriali comporta una modalità d’impiego, per qualunque strumento in grado di far fuoco a distanza, che non può prescindere dalla piena attenzione di colui che intenda colpire il bersaglio. In altri termini non trova posto, fuori dal cinema d’azione, la figura del guerriero contemporaneo che impugna una pistola, o una mitragliatrice per ciascuna mano, poiché in tal caso la sua efficienza in battaglia risulterebbe drasticamente ridotta. Ma caso vuole che neppure l’impiego di un’arma singola, in se stesso, risulti del tutto ideale. Poiché noialtri abbiamo due occhi, e due mani situate in posizione diametralmente opposta, mentre un fucile è uno strumento oblungo che si tiene in modo perpendicolare al corpo. Avete presente la prospettiva usata nei primi videogiochi FPS? Pensate a Doom: con la pistola vista da dietro, perfettamente situata al centro della visuale. Una totale impossibilità allusiva ad a una mano e dito sul grilletto che, in qualche maniera, scaturivano dal petto stesso del protagonista. Eppure all’epoca, difficile negarlo, tale artificio grafico ci appariva “corretto”. Per una sola e semplice ragione: si trattava di una condizione ideale, che ci rendeva quasi fisiologicamente incapaci di sbagliare il bersaglio.

L’oplita spartano, all’epoca dei feroci conflitti tra città stato del Peloponneso, era visto come il soldato perfetto: una lancia, uno scudo, l’elmo e la corazza bronzea in grado di rappresentare il non-plus-ultra delle convenzioni guerriere del mondo antico. Sarebbe stato del tutto impossibile, per lui, deviare dalla normalità, poiché era proprio la natura coerente della sua panoplia rispetto a quella dei compagni, a renderlo una forza inarrestabile dai barbari del Settentrione e gli imperi d’Oriente. Con l’evolversi del concetto stesso di battaglia di fanteria, da due schieramenti che si affrontano a viso aperto in pianura a tattiche di diversione e guerriglia che tentano di avvantaggiarsi grazie alle condizioni del territorio, le priorità sono drasticamente cambiate. Occorre pensare fuori dagli schemi. Immaginate il re Leonida, alle Termopili, che avanza verso Serse per tentare d’infilzarlo con la sua lancia tenuta a due mani. E uno scudo per proteggersi, anche in assenza del compagno che secondo il concetto della falange avrebbe dovuto farsi avanti assieme a lui, se non che il nemico l’aveva già eliminato. A difendersi dai colpi, infatti, questa volta ci pensava lo stesso sovrano. Grazie a un terzo braccio spuntatogli per concessione divina dal fianco.

Magia, tecnologia, che differenza volete che ci sia? Facendo un balzo drastico in avanti, passiamo adesso all’opera maestra di Dan Baechle, ingegnere meccanico di ruolo presso l’Army Research Laboratory (ARL) istituzione militare che mira a fornire ai soldati americani gadget utili all’impiego nei campi di battaglia del mondo contemporaneo. Apparecchi come l’Esoscheletro Mobile per la Stabilizzazione della Mira (MAXFAS) da lui brevettato nel 2013, nient’altro che un’adattamento di una manica fisioterapica per stabilizzare un braccio infortunato, da lui adattata alla mansione di tenere ben stabile una bocca da fuoco. Eppure un tale arnese, in qualche maniera doveva essergli sembrato insufficiente, se proprio oggi possiamo assistere alla scena di un sergente armato che si applica nel celebre percorso d’addestramento degli Aberdeen Proving Grounds (Maryland) con una mano sull’impugnatura di un fucile M4, e un’altra sul calcio, e un’altra a lato della canna, per stabilizzarla. Ma forse “mano” nel terzo caso è un termine non appropriato, visto l’aspetto dell’arto in questione, notevolmente più sottile degli altri due, termina con una sorta di uncino interconnesso direttamente all’apposito aggancio. L’uomo corre, si getta a terra senza intralci, punta l’arma in tutte le direzioni. E se potessimo disporre dei dati relativi ai bersagli che gli è riuscito di colpire, noteremmo subito qualcosa d’importante: un drastico aumento di centri, rispetto alle sue prestazioni antecedenti a quando è entrato a titolo temporaneo tra le sparute schiere dei cyborg transumani, al tempo stesso molto più, molto meno, di un onorevole guerriero spartano.

australia

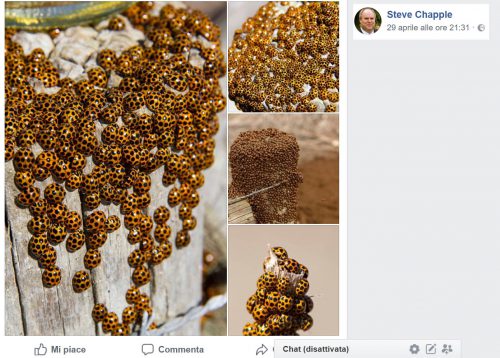

Un esercito di coccinelle ricopre l’antenna della radio australiana

Australia 2019, un’assolata giornata di aprile. Il vento soffia lieve, mentre il richiamo del kookaburra distante sghignazza sguaiatamente come se avesse udito una barzelletta sconcia. I koala si sgridano l’un l’altro per il possesso di un albero solitario. I canguri sobbalzano tra le piste d’asfalto che tagliano pianure assolate. Il fotografo della natura nonché orgoglioso nonno di cinque bambini (almeno a giudicare dalla sua copertina di Facebook) Steve Chapple sale, come già fatto gli scorsi anni, sulle pendici del monte Burr, la verdeggiante collina di origini vulcaniche, che è stata capace di eruttare per l’ultima volta, esattamente 5740 anni fa. La ragione è altamente personale, pur dimostrandosi condivisibile da parte di chiunque comprenda le sue passioni: osservare, ancora una volta, l’assembramento autunnale delle coccinelle. Già perché in questo emisfero, contrariamente al nostro, le stagioni calde sono correntemente al termine, il che induce in molti insetti un periodo di frenetica attività, per una ragione che può variare a seconda dei casi e le specifiche necessità. Eppure niente, stavolta, poteva prepararlo a ciò che stava per vedere coi suoi stessi, increduli occhi una volta raggiunto il sito: un letterale tappeto formato da milioni e milioni di queste creature, incuranti del sovraffollamento, intente a calpestarsi l’un l’altra, in quantità tale da ricoprire totalmente la radura, inclusi alcuni arbusti, una recinzione in legno e l’unica struttura visibile nei dintorni: l’antenna della radio FM, eretta in questo luogo distante in un momento imprecisato degli ultimi 10 anni. Ora, scene simili potremmo anche essere abituati a vederle: chi non conosce l’abitudine tipica degli imenotteri, tra cui api e formiche, di sciamare fedelmente al seguito di una regina, verso nuovi lidi da mettere a ferro e fuoco in funzione della loro formidabile fame? Ma la volatrice puntinata dei giardini, intesa come un qualsiasi coleottero facente parte della famiglia Coccinellidae, non può in nessun caso sviluppare strutture di tipo sociale. Essa vive, talvolta come creatura solitaria, altre facendo parte di un gruppo creato dal caso, essenzialmente alla giornata, nutrendosi per lo più di afidi o cocciniglia, fatta eccezione per quelle specie che sono fitofaghe, ovvero in grado di costituire a loro volta un danno per le coltivazioni umane. E a scanso di equivoci da parte degli ottimisti: si, queste sembrerebbero proprio delle Henosepilachna vigintioctopunctata, anche dette localmente coccinelle Hadda dai 28 puntini, note per la loro propensione ad attaccare la pianta della patata ed altre solanacee di primaria importanza per la nostra alimentazione. Per non parlare delle cucurbitacee (zucca, cetriolo, cocomero, melone…)

“Che cosa diamine…” si potrebbe quindi esclamare: “…sta succedendo quassù?!” per aprire la strada a una serie di considerazioni scientifiche che risolvono l’interrogativo principale, aprendo tuttavia la strada ad altri, di pari o superiore entità. Il fatto, essenzialmente, è questo: sopravvivere ai mesi invernali, persino quelli piuttosto temperati del continente meridionale per eccellenza, è un proposito che preoccupa in maniera significativa tutte le appartenenti all’eterogenea genìa delle coccinelle. Tanto che non è affatto insolito, in luoghi in bilico tra la campagna e il contesto urbano, ritrovarsele dentro casa in autunno, per la loro costante ricerca di luoghi al sicuro dalla furia delle intemperie; il che potrebbe tradursi, in assenza d’interferenze, nella ricerca di un tronco cavo, all’interno del quale stringersi l’un l’altra, ben sapendo quanto ciò possa aiutare nel preservare il loro piccolo, prezioso calore corporeo. Ciò avviene, normalmente, in montagna o presso un luogo elevato, per un istinto che le porta a considerare tali recessi maggiormente al sicuro dai predatori. Così che, talvolta, simili assembramenti assumono tutto l’aspetto di un folle rave a pois multicolori. Ma c’è un limite, a simili ammassi, dettato essenzialmente dalla quantità di coccinelle che dovrebbero vivere in una specifica regione. Tale limite, per il monte Burr di quest’anno, è stato ampiamente superato.

Il castello assediato da una coppia di cigni neri

Raccontava Tullio Dandolo nel 1834, scrittore, filosofo e patriota appartenente al movimento del neoguelfismo: “Sulla riva opposta, che altrettanto è popolosa e ridente, quanto l’altra è malinconica e deserta, vidi torreggiare le imponenti ruine del castello. […] Ed or de’ possenti baroni di Ringenberg non resta nel paese che signoreggiarono, altro che poche pietre, rapidamente divorate anch’esse dal tempo.” Il contesto geografico era la zona di Hamminkeln nella Renania Settentrionale-Vestfalia, presso un edificio originariamente risalente all’epoca medievale, abbandonato a seguito di una serie di guerre nel XVI secolo che l’avevano lasciato in condizioni piuttosto derelitte, poi ristrutturato durante il barocco classicista ed infine lasciato a se stesso, causa le difficoltà economiche delle diverse famiglie nobili che si succedettero, attraverso le generazioni, nelle ampie e polverose sale. Finché in epoca moderna, dopo l’ultimo scempio dei bombardamenti del conflitto mondiale, non fu ripristinato all’antico splendore, per diventare sede di un’accademia di pittori dedicata a Derick Baegert (1440-1515) e l’anagrafe comunale. Eppure in un certo senso v’è una scintilla, l’entità della fierezza guerriera, che ancora balugina oltre le siepi ben curate e il capiente fossato. Come appare, purtroppo, evidente dall’ormai leggendaria serie di video proposta sul secondo canale YouTube di SupraNaut, misterioso artista d’avanguardia con uno studio, un’aula o qualcosa di simile, collocato/i esattamente al secondo piano del complesso in questione, da dove osservare il passaggio dei turisti e gli altri visitatori nello schlosspark, il verdeggiante giardino costruito al fine d’incrementare la grazia e i meriti scenografici di questo famoso luogo. Soltanto per ritrovarsi a documentare, puntualmente, la stessa drammatica tragedia. I mostri erano soliti dare inizio l’assalto, il più delle volte, con il suono simile a quello di una piccola tromba, musicale e nel contempo penetrante, mentre un vortice di penne nere si frappone sullo stretto sentiero. Poteva trattarsi, di volta in volta, di uno o di entrambi, benché verso la fine di quel periodo fosse decisamente raro che anche soltanto uno dei due rinunciasse, benevolmente, al compito di beccare e scacciare via il presunto assalitore di turno. Questo perché i cigni del castello di Ringenberg, con gran dispiacere tangibile di ogni parte coinvolta, avevano deposto le loro uova. Ed è a quel punto, esattamente, che iniziò la battaglia.

Ma… tutti i cigni sono bianchi, giusto? Il concetto di simili uccelli fu considerato fin dall’epoca degli antichi romani come un’impossibilità evidente. Il retore Decimo Giulio Giovenale scriveva, attorno al 100 d.C: “Rara avis in terris nigroque simillima cygno” (Un raro uccello nelle terre, esattamente come un cigno nero) elaborando quello che sarebbe diventato, in seguito, un modo di dire esportato e convertito nelle diverse lingue dell’intero territorio europeo. Fino al giorno in cui nel 1697, l’esploratore olandese Willem de Vlamingh non s’inoltrò con la sua canoa sullo Swan River, nel territorio dell’Australia Occidentale, riuscendo a scorgere quello che tanti, fra i suoi predecessori, avevano sognato: gli uccelli erano lì, raggruppati in chioccianti capannelli, talvolta di molte decine di esemplari. E difficilmente, possiamo ben crederlo, i suoi contemporanei avrebbero creduto a una simile storia, se lui non si fosse premurato di catturarne uno o due esemplari, per riportarli gloriosamente in patria, dove vennero omaggiati ai suoi finanziatori. Ben presto, la moda di procurarsi simili creature si diffuse attraverso le corti dell’epoca, vedendo la specie dell’altro capo del mondo (Cygnus atratus) diffondersi tra gli augusti giardini, come una varietà di tulipani o un’orchidea rara. Come spesso avviene in simili situazioni, quindi, una certa quantità di animali fuggirono, ritornando allo stato brado. Ed a partire da questo, sostanzialmente, che finì una leggenda, paragonabile a quella dell’unicorno medievale. Ma i due esemplari del castello di Ringenberg, per quanto li riguarda, non giunsero qui sulle proprie forze, come fin troppo evidente dallo stato delle loro ali, evidentemente accorciate (una procedura indolore consistente nel taglio periodico delle piume remiganti, tutt’altro che insolita negli uccelli tenuti a scopo ornamentale) ma secondo quanto riportato da alcune notizie ormai antiche, erano stati acquistati da un non meglio definito allevatore, con la finalità di aggiungere un’ulteriore attrattiva alle splendenti mura di questo luogo. Se non che le cose, possiamo ben dirlo, finirono per prendere una piega decisamente diversa…

Le sospensioni e il rimbalzo mediatico dei Super Truck

Qui dev’esserci, certamente, un errore: qualcuno sembra aver disposto molteplici rampe lungo il corso del tracciato! Cos’è questo, un flipper, o una gara? C’è un tale senso di creatività motoristica e furibonda leggiadrìa, il rombo dei cavalli che s’imbizzarriscono al di sopra dei confini pre-determinati, in questo giro finale della corsa d’inizio mese presso il circuito di Adelaide in Australia, così perfettamente in linea con la presunta propensione anglosassone alla ricerca del divertimento in pista. Una spontaneità beffarda, del tipo che possiamo ritrovare negli “eventi speciali” americani, organizzati nei periodi privi di campionati importanti, come i destruction derby, le corse con gli scuolabus, le rischiose piste con pianta a forma di 8. Eppure a ben pensarci, più la posta si fa alta, maggiormente questa è una mentalità che porta a una sublimazione degli elementi di contorno, fino all’estrema semplicità della tipica corsa NASCAR: circa quaranta auto di serie, solamente curve a sinistra, infiniti e prevedibili sorpassi sull’asfalto rettilineo dell’ovale. Laddove questa mirabolante sequenza, proveniente dagli antipodi ma frutto di una pianificazione conclamata da parte del pilota californiano Robby Gordon, è un tale susseguirsi di disastri, mancati cappottamenti, urti accidentali dei paraurti e pezzi di “carrozzeria” che volano da tutte le parti (se così vogliamo chiamare la sottile lamiera coi fari dipinti che ricopre una struttura interna in acciaio tubolare). Se giudicata con il metro serio e compunto delle gare nostrane organizzate dalla FIA, il cui prestigio deriva anche dalla sicurezza e serietà di contesto, potremmo facilmente liquidare un simile spettacolo mediante il proverbiale “La solita americanata…” ma è soltanto da un’analisi più approfondita, che si può approdare a comprendere la struttura di sostegno, in altri termini, giustificare il divertimento.

Lo spettacolo dei Super Truck, formalmente noto come Speed Energy Formula Off-Road, doveva costituire ai suoi inizi nella stagione relativamente recente del 2013 una versione al passo coi tempi dello storico campionato organizzato dalla leggenda dell’automobilismo fuoristrada Mickey Thompson, capace di monopolizzare l’attenzione e gli spazi televisivi sul finire degli anni ’70. Finché il tragico ed inspiegabile assassinio del fondatore da parte di un ex-partner di affari nel 1988, non portò il mondo dell’automobilismo a muoversi oltre, ritornando per così dire sul binario pre-determinato. Ma lasciando una traccia chiara, come il segno di gomma bruciata sull’asfalto di una pista, nel cuore di coloro che quell’epoca l’avevano vissuta, partecipando in prima persona all’entusiasmo e l’obiettivo finale. Ed è stato in funzione di un sentimento di questo tipo che il pluri-celebrato pilota vincitore di cinque campionati consecutivi della SCORE (l’ente che organizza, tra le altre cose, la Baja 500) Robby, già corridore agli inizi della sua carriera nella serie di Mickey, ha scelto di creare, all’interruzione anticipata del suo ultimo contratto per la NASCAR, un nuovo metodo per far sfogare alcuni dei più abili, e spericolati piloti di veicoli simi-Trophy Trucks. Con la riproposizione, dapprima particolarmente fedele, dello stesso concetto di 30 anni prima, una qualcosa di facilmente riassumibile nell’espressione “Motocross da stadio per i veicoli a quattro ruote” mediante l’impiego delle caratteristiche piste in sterrato, formate da numerose curve a ferro di cavallo e generosi dossi propedeutici al distacco da terra, tanto per aumentare in proporzione il senso di caos fuori controllo a margine dell’esperienza di base. Decidendo quindi per la progressiva mutazione, un’edizione dopo l’altra, verso qualcosa di molto più personale nonché in effetti, semplice e redditizio.

Si può anche essere i piloti più famosi del mondo, trasformati in capi del circo sulla base di un’idea perfettamente calibrata e degna della massima attenzione popolare. Ma se quanto hai concepito richiede ogni volta il trasferimento di incalcolabili tonnellate di terra all’interno di stadi motoristici in grado di ospitare 70/80.000 persone, l’applicabilità di un simile spettacolo inizia necessariamente a ridursi. Ed è sulla base di una simile considerazione, che si è giunti progressivamente al moderno aspetto delle gare di Super Trucks…