Problemi come questo furono una componente principale, fin dall’inizio, dell’interfaccia operativa sistematica tra il mondo industriale e coloro che costituiscono, al tempo stesso, i suoi arbitri e utilizzatori umani. Poiché nostra è la dicotomia tra l’ambizione e la condiscendenza, rispettivamente nei confronti di quanto è desiderabile ottenere in determinate circostanze, rispetto ai limiti fisici e mentali inerenti nel contesto tangibile dell’esistenza. E non vi è funzione maggiormente rilevante, di quella che collega il risultato perseguibile al margine d’errore latente. Prendiamo, per esempio, il caso della flangia: caratteristica strutturale di un tubo. Se non altra componente lineare di un impianto, che dovendosi trovare saldamente collocato saldamente in posizione, si troverà ad allargarsi perpendicolarmente in un disco finale; ragionevolmente traforato, ad intervalli regolari, da una serie di fori perfettamente tondi. E dentro di essi cosa mai potremmo prevedere prevedere, se non gli elementi che provvederanno a cementare l’ideale assemblaggio avvitandolo una serie plurima di volte, ancora e ancora, finche neanche in benché minimo refolo d’aria (per non parlar dell’acqua) possa uscire da una minima quanto indesiderabile fessura latente? Il che significa, signori, olio di gomito… Senz’altro, ma anche un certo grado di continuità e coerenza, come ebbe famosamente a rilevare l’impiegato del servizio idrico di New York J. H. Sharp nel 1931, frustrato dallo stringimento più che mai variabile, e purtroppo spesso insufficiente, nei diversi siti rilevanti della rete sotterranea urbana per la semplice ragione che anche utilizzando leve o moltiplicatori di forza, i nostri muscoli non sono stati concepiti per determinare in maniera scientifica quanto possa essere “abbastanza” in un contesto che fuoriesce largamente dalla nostra percezione naturale del mondo. Ecco qui che scaturì l’idea, destinata a un lungo seguito e processo evolutivo, della prima chiave dinamometrica manuale. Ovvero a quel tempo, nulla più che una chiave di manovra del tipo anglosassone (la tipica wrench) ma dotata di un complesso meccanismo di misurazione con deviazione della leva d’appoggio, per assegnare un numero alla resistenza del bullone di turno, indipendentemente dalla soggettiva percezione del suo utilizzatore. Il che poteva certamente funzionare, in una larga serie di contesti, ma che dire dell’evoluzione progressiva delle aspettative che potremmo al giorno d’oggi ricondurre ad una simile esigenza? Pensate a tal proposito al fissaggio di un albero di trasmissione tubolare di una centrale idroelettrica, di un grande motore navale o agli elementi strutturali di ponte sospeso. Tutte situazioni in cui la scala della forza necessaria, assieme alla sua precisione in fase di montaggio, si trovano semplicemente ad una scala largamente al di sopra dalle cognizioni precedenti. Ed è qui che l’energia muscolare umana, sostanzialmente, esce totalmente fuori dal quadro in essere. Lasciando il posto a tre diversi approcci: un pistone, la pressione, il calore interno. Ciascuno corrispondente ad una particolare tipologia di strumenti.

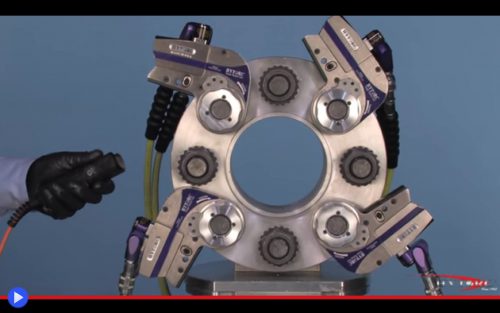

Cominciamo dunque il nostro elenco dall’attrezzo noto come chiave a torsione, che forse il più diffuso, ma non necessariamente versatile, dei tre approcci che andremo a citare. Quello consistente nell’impiego di un meccanismo a cassetta, ovvero finalizzato a ricoprire e circondare il bullone, coadiuvato da un raccordo corrispondente esattamente alla misura del componente, necessariamente collegato a due tubi di raccordo per l’immissione, a seconda dei casi, di fluido idraulico o aria ad altissima pressione. Tutto questo al fine d’indurre il moto in un cilindro dotato di una camma, che pur facendo avanti e indietro, può soltanto spingere innanzi l’ingranaggio esterno alla brugola, così da stringere (o allargare) il bullone. Simili strumenti, d’altra parte, devono per forza essere voltati dall’altra parte, nel caso in cui si debba stringere piuttosto che allargare, o viceversa…

invenzioni

I plausibili risvolti psichici dell’ingegnosa armonica di vetro di Benjamin Franklin

“Ogni volta che apro la custodia e la trovo completamente integra, è come se fosse Natale.” Racconta Dennis James al collega musicista ed amico Rob Scallon, esperto polistrumentista con oltre 2 milioni d’iscritti al suo canale di YouTube. Che in questo suo recente video, invece di suonare come fatto in precedenza celebri pezzi Heavy Metal tramite l’impiego di eclettici apparati, che tendono a differenziarsi in modo significativo dalla sua acclarata padronanza della chitarra, sembrerebbe interessarsi particolarmente alla questione lungamente trascurato di quale possa essere, tra tutti, lo strumento meno pratico da utilizzare, mantenere o trasportare presso il luogo elettivo del suo impiego. Cilindrico, ingombrante, modulare, al punto da richiedere una quantità multipla di custodie come una batteria, ma che diversamente da quest’ultima non può e non deve, assolutamente, subire il benché minimo urto durante gli spostamenti. Questo perché è fatto, in parte significativa, del più fragile e trasparente dei materiali capaci di far parte della nostra vita quotidiana: il vetro, s’intende. Quello dell’insalatiera seguìta dalla ciotola, seguìta dalla scodella, seguìta dalla tazza, seguìta dal boccale, seguìto dalla coppa e ancora il calice, il flute, il bicchierino. Ciascun pezzo accuratamente scelto, tagliato ed adattato al fine d’incastrarsi in modo concentrico all’interno dell’oggetto successivo, in base alle istruzioni attentamente calibrate del grande inventore, politico e ben noto redattore d’aforismi filosofici Benjamin Franklin. Al quale, esattamente 15 anni prima di dare il suo contributo alla creazione della Costituzione americana, capitò per caso di assistere all’esecuzione di un pezzo musicale da parte di un certo Edward Delaval a Cambridge, creatore di un particolare approccio sonorizzante basato sul percorrere tramite l’impiego delle dita il bordo di alcuni bicchieri per il vino. Così come in tanti abbiamo finito per metterci a fare, durante l’estendersi eccessivamente prolisso di particolari cene in famiglia (quando ancora, l’attuale situazione pandemica ci permetteva simili svaghi) e senza che ciò favorisse l’elaborazione di particolari creazioni immaginifiche o teorie. Questo, naturalmente, perché non potevamo vantare una mente fervida quanto quella di un simile personaggio, che colpito nel profondo del suo essere si affrettò a contattare verso l’inizio del 1762 il soffiatore di vetro londinese Charles James, per dare forma ad un qualcosa che nessuno, prima di quel particolare frammento cronologico della storia umana, aveva mai pensato di poter toccare con mano. Men che meno, sentir vibrare all’interno dei propri stessi padiglioni auricolari.

Una sorta di arcolaio, se vogliamo, o altro strumento da cucito alimentato mediante il tipo di pedale a spinta muscolare che in lingua inglese prende il nome di treadle, se non fosse per il “piccolo” dettaglio della delicata sovrastruttura roteante dalla suddetta forma in grado di approssimarsi a quella di un soave tronco di cono. Da mantenere accuratamente inumidita, mentre appoggiandovi sopra le proprie dita con precise coreografie musicali ci si trova ad estrarne quelli che il suo stesso creatore definiva, in una lettera indirizzata al suo amico Giambattista Beccaria di Torino: “Suoni d’incomparabile dolcezza più magnifici di quelli di qualsiasi altro strumento, che possono essere modificati tramite un lieve cambio di pressione ed estesi fino a qualunque lunghezza.” Per poi passare a menzionare, quasi casualmente, il fatto che l’armonica di vetro, come aveva scelto di chiamarla (d’altra parte, quella a bocca non era stata ancora inventata) non aveva MAI bisogno di essere accordata. Entro la fine di quell’anno, dunque, la musicista Marianne Davies, parente di una celebre soprana inglese, iniziò a girare in tour il suo paese, permettendo al mondo di conoscere le eccellenti caratteristiche dell’invenzione di Franklin. Finché non iniziò a risentire di uno stato cronico di depressione malinconica, tale da portarla a ritirarsi a vita privata. Ciò è considerato d’altra parte all’origine della ragione per cui, entro l’inizio del XIX secolo, l’armonica iniziò ad essere considerata un rischio significativo per la salute, non soltanto di coloro che la suonavano, ma tutti coloro che si ritrovavano ad udirla…

Sul finire di un’epoca, il doppio volo dell’enorme casa Russia dei cieli

In un giorno indefinibile in prossimità dell’equinozio, verso la metà del penultimo decennio dello scorso secolo, Lev aprì silenziosamente la botola sotto la sala di controllo dietro il sedile del copilota, mentre i colleghi restavano completamente concentrati sui rispettivi ruoli in quel momento di cruciale importanza. Un ultimo sguardo fuori dal finestrino gli permise d’inquadrare, dunque, il punto principale e la questione di quel giorno di gloria solenne: la bombata fusoliera dello spazioplano, a pochi metri dal corpo del pesante aereo da trasporto Antonov An-225 Mrya, agevolmente definibile come il velivolo più imponente al mondo. E all’altro capo della strana formazione, a una distanza impossibilmente ridotta, un altro identico gigante, come nel riflesso proiettato sulla superficie di un lago. Tuttavia non c’era neanche un attimo per meditare, o abbinare acute metafore al prospetto dei propri ricordi. Mentre l’impressionante stato di accelerazione continuava a esacerbare il possente magnetismo gravitazionale in senso retrogrado, minacciando d’interdire, e rendere del tutto impossibile qualsiasi movimento. Con un cenno all’indirizzo del capitano Viktor, che si era voltato per un attimo nella sua direzione, Lev inserì prima una gamba e poi la seconda nell’angusto cunicolo metallico, apprestandosi a fare ciò che nessun altro aveva mai potuto immaginare: camminare all’interno di un’ala sinistra, poi una piattaforma di lancio centrale ad oltre 10.000 metri di altitudine e 2.000 Km/h… Dopo circa una decina di secondi, mentre procedeva curvo dento il suo pertugio, le vibrazioni raggiunsero l’apice, ma lui sapeva molto bene di non potersi fermare. Soltanto la supervisione diretta di un membro umano dell’equipaggio, secondo le procedure stabilite dal controllo missione, avrebbe infatti potuto confermare i valori corretti nella serie di pannelli dei 34 motori presenti sul duplice mostro Antonov AKS, inviandone conferma presso entrambe le cabine di comando ai lati dell’iperborea questione. Raggiunta la sala intermedia, scorse rapido la quantità di dati presentati all’indirizzo del suo sguardo lungamente addestrato. “Tutto in ordine” segnalò alla sua destra premendo un pulsante rosso che si accese per confermare la ricezione del messaggio. Le sue labbra di mossero da sole, mentre immaginava di dire “Pronti al lancio”, premendo un tasto identico all’altro lato dello stesso pannello, interconnesso con un lungo filo lungo un’ala destra, fino a una seconda cabina di pilotaggio del tutto identica a quella da cui era partita. Finalmente soddisfatto, Lev si rannicchiò a quel punto nell’apposita cuccetta fortemente ammortizzata al fine di assorbire il colpo. Molto difficilmente, d’altra parte, 600 tonnellate potevano staccarsi da un dispositivo volante, senza arrecare un qualche tipo di notevole contraccolpo. Non che i progettisti avessero potuto pianificare la missione sulla base di esperienze pregresse. Giacché nessuno, prima di quel giorno, aveva mai tentato di portare a termine qualcosa di paragonabile, men che meno i rivali americani all’altro capo di un sempre più distante pianeta Terra.

3…2…1…Accensione! Un conto alla rovescia piuttosto breve, a dire il vero. Siamo d’altra parte abituati a metodologie per dare inizio a un possibile tragitto verso l’orbita che partono generalmente nella stessa maniera: lo svettante razzo posto verticalmente, solenne e immobile come una cattedrale. La sovrastruttura della rampa che si sposta a una distanza di sicurezza, una volta che gli uomini hanno preso posto assieme al carico che sono stati incaricati di trasportare a destinazione. E poi, una volta che il terreno si allontana, primo e secondo stadio che si staccano, o razzi ausiliari destinati a fare la stessa fine; mentre un qualche tipo di velivolo riutilizzabile prosegue, indefesso, oltre i limiti di un’atmosfera originariamente destinata a contenere fino all’ultimo dei nostri sogni ed aspirazioni future. Laddove questo stesso termine preliminare di OOS, avrebbe dovuto significare nell’idea dei progettisti niente meno che Одноступенчатый Орбитальный Самолё, ovvero: Aereo Orbitale a Stadio Singolo. Come conseguenza ed ulteriore perfezionamento, sulla strada di un possibile miglioramento prestazionale, dell’originale ensemble costituita dal Buran OK-1.01 ed il suo razzo Energia; molto più comunemente (e prosaicamente) definito come lo “Space Shuttle Sovietico”. Perché non ci sono, oggettivamente, tanti approcci aerodinamici possibili per riuscire bucare la stratosfera. Tutt’altra storia rispetto all’effettiva creazione di una metodologia di lancio, a quanto pare…

Cuoco della plastica dimostra il metodo per preparare il pesce Lego

Ottimo salmone. È norvegese? No, viene dalla Svezia. Magnifica costruzione, mobilia degna di assoluta ammirazione. È Ikea? Non proprio; poiché giunge da una congiunzione di polimeri, la mera risultanza chimica di una trasformazione del petrolio. Si tratta di plastica, non legno rimpastato e perforato al fine di facilitare l’utilizzo di perni e bulloni. Questo qui è un tipo di materiali che… Congiungono la loro stessa essenza. Grazie all’utilizzo di un brevetto che proviene dalla storia moderna del Nord Europa: leg godt era quel motto (“gioca bene”) da cui venne a materializzarsi il marchio che è la base dell’idea. Finché al concludersi di un lungo giorno di lavoro al ristorante di famiglia, andando a letto ancora prima di aver preparato la cena, non comparve innanzi a me il sinuoso verme parlatore. Abitante della mente dalla pelle molto spessa, per il peso dei pensieri che provengono dalla terra del subconscio e delle meraviglie: “Hai mai pensato quanto sarebbe semplice” egli mi disse “Se nella terra della plastica, mangiassimo soltanto quella… Traendo nutrimento dai legami chimici del mondo! E rimuovendo dal continuo ciclo metabolico della natura, cose indistruttibili, il pericolo della materia che non può essere ridotta agli elementi di partenza. Non senza l’uso di avanzate tecniche di riciclo. E digestione?” Già, il lavoro dello stomaco. Operoso organo del tutto privo di occhi, bocca o fiumi utili a evitare la tracimazione, il cui impiego ideale viene spesso subordinato alla cupidigia di riuscire a ingurgitare il più elevato numero di calorie. Tanto da esser giunti ormai da tempo a metabolizzare l’ardua conclusione, in base a cui ogni cosa può diventare parte del nostro metabolismo; previo impiego del giusto livello di disciplina, ovvero l’utilizzo di tecniche adeguate tra le mura di una vera cucina.

Questo è il senso e la tematica, del progetto qui rappresentato in tanti gesti colorati e inquadrature frutto di un’impegno significativo. Non per niente, il nome dell’autore coreano del canale in oggetto si configura come “I Like Home” (“Mi piace casa”) interiezione di partenza, nonché dichiarazione d’intenti, pienamente indispensabile per applicarsi nel complesso compito di fare qualche migliaio di fotografie. Una dopo l’altra, un centinaio dopo l’altro, da inserire prontamente nel computer della propria professione creativa. Affinché mandate in rapida sequenza, possano creare l’illusione del movimento. Ecco una tecnica che negli anni si è trovata a trarre grande beneficio dall’impiego della tecnologia più sofisticata. Ma che costituisce anche, per sua implicita natura, uno dei pilastri fondativi del contesto stesso di cinematografia umana. Trovando, non per niente, alcuni esempi significativi agli albori stessi di quest’arte nelle pellicole di Segundo de Chomón, Émile Cohl ed Alexander Shiryaev. Personaggi dei primi del Novecento, che d’altronde non avrebbero tardato a comprendere il lavoro del collega asiatico, con qualche dubbio residuo sull’effettiva finalità dichiarata. Questo in quanto la preparazione del tonno-Lego in questione, per quanto desumibile dal titolo stesso, si presenterebbe come esempio di ASMR (Autonomous sensory meridian response) che sarebbe poi la produzione aurale di una serie di sussurri e suoni scricchiolanti destinati, nell’idea dei propri produttori, a stimolare un senso di coinvolgimento fisiologico della persona posta metaforicamente all’altro capo del registratore. Notevole, nevvero? Ma la vera qualità che qui troviamo pienamente realizzata, volendo essere oggettivi, è proprio quella delle animazioni realizzate mediante il sistema dello stop-motion, tanto irreali da poter trovare posto anche in una mega-produzione hollywoodiana. Il che ci porta all’inevitabile domanda… Di chi sia costui, e da dove proviene? Quali sono esattamente, i suoi obiettivi? In molti hanno raggiunto un tal consenso che vorrebbe definirlo una figura largamente misteriosa, come un giustiziere della notte tra miliardi di suoi simili, fautori della nuova ondata del fantastico che viene, come il suo pesce, dall’oceano delle profondità digitali. Eppure non è del tutto impossibile, pensare di riuscire ad attribuirgli un nome…