Cos’è il lusso, cos’è il merito, da dove giunge il capitale necessario a porre in essere qualcosa di davvero significativo, proprio perché imperituro in base propri meriti e caratteristiche che possano in qualsiasi modo definirsi evidenti? Questi ed altri interrogativi, sia filosofici che materiali, possono essere determinati in base all’innegabile presenza, ponderosa quanto quella di un centro commerciale o grande hotel sulle colline, di un immane luogo che fu sempre definito nei linguaggi del marketing e l’evidenza come “The One”. Ovvero… Quello. LA cosa. IL posto. Approcci non del tutto o necessariamente rassicuranti, alla definizione di una strategia di comunicazione adatta a vendere la residenza di Los Angeles che, almeno fino a qualche anno fa, veniva in linea di principio associata ad un costo teorico di 500 milioni di dollari. Poi abbassato a una più conservativa cifra di “soli” 295 milioni di dollari ed infine venduto, a marzo del 2022, a meno della metà per pagare almeno in parte i debiti del suo creatore ed amministratore Niles Niami, che aveva dichiarato fallimento. Ed è proprio questo, in ultima analisi, il problema principale dell’intera faccenda: come si può attribuire un prezzo ad un qualcosa di soltanto vagamente paragonabile ad alternative sulla piazza del mercato losangelino? “È facilissimo” avrebbe detto Nile Niami, l’ambizioso visionario al centro di tutto questo. “Possiamo chiedere quello che vogliamo.” E in buona sostanza proprio così è stato, a partire dall’anno 2021 in cui si è conclusa la lunga Odissea vissuta per ultimarne la costruzione. Dando inizio alla tragica Argonautica d’individuare materialmente un compratore per l’eccezionale, spropositato mucchio di mattoni e formidabili manifestazioni del concetto quanto mai aleatorio di design. Stiamo qui parlando, per meglio intenderci, dei metodi decorativi, se così vogliamo chiamarli, generalmente attribuiti al concetto di McMansion, l’iper-villa per magnati fatta con lo stampino. Ma portati fino alle più estreme e sfrenate conseguenze, fino al punto di poter godere, paradossalmente, di una propria folle unicità strutturale. Che non trova tanto fondamento nella semplice quanto rigorosa configurazione delle mura creata grazie all’architetto e progettista Paul McClean, quanto nell’improbabile quantità di amenità incorporate all’interno del suo terreno. Dalle classiche ed ormai scontate pista da bowling cum cinema privato (da 50 posti) alla piscina panoramica configurata come un vero e proprio fossato, il nightclub “personale” e fino all’assurdità di una cantina verticale per i vini posizionata in salotto dietro un muro di vetro dell’altezza di una palazzina di due o tre piani. E come nucleo funzionale di tutto questo, nove stanze da letto, cucine multiple, un garage per 50 auto, alloggi per la servitù immancabilmente numerosa che dovrebbe risultare necessaria al fine di mandare avanti il maniero. L’improbabile, spropositata, irragionevole e per molti versi inutile dimostrazione di cosa possa rappresentare la ricchezza. Persino all’interno dei rigidi confini facenti parte del contesto urbano pre-esistente…

personaggi

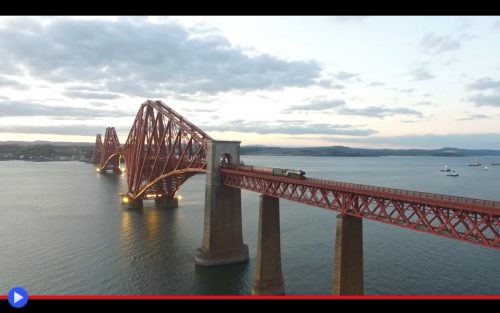

Uno sguardo indietro verso il ponte d’acciaio più pesante delle isole inglesi

Era un pomeriggio uggioso del 1887 quando Sir Benjamin Baker, due anni dopo l’inizio del progetto più importante della sua carriera, salì presso la cattedra della grande aula ad emiciclo del palazzo neoclassico di Albemarle Street, nel quartiere londinese di Mayfair. Dal grande manifesto posto sopra un cavalletto e preventivamente coperto mediante il classico telo nero della suspense, molti dei presenti membri della Royal Institution avevano già intuito il tipo di lezione che aveva intenzione di tenere, sebbene fosse difficile immaginare effettivamente fino che punto avesse intenzione di violare la regola non scritta di questo tipo di contesti accademici, evitando l’uso prosaico di metafore particolarmente ardite ma sfruttando unicamente proporzioni matematiche asservite all’organizzazione dei concetti latenti. Ogni vago sospetto ed elucubrazione, ad ogni modo, furono chiariti nel momento in cui, dopo una breve cappello introduttivo sul concetto del ponte dell’insenatura di Forth e quello che avrebbe potuto significare per la Gran Bretagna, chiese al suo assistente di scoprire la grande fotografia esplicativa: un’immagine che ritraeva tre uomini seduti, due dei quali su altrettante sedie e sopra manici di scopa in posizione obliqua, in opposizione a quelli usati per sostenere dei mucchi di mattoni facenti funzione di contrappeso. In opposizione a quelli posti ad incontrarsi nel punto centrale, assieme a un asse sopra cui era situato in equilibrio il terzo uomo, mantenuto in posizione per la fisica vigente da un enseble così surrealista. Seguì spiegazione probabilmente lunga ed elaborata, che esulando dallo spettro rilevante del presente articolo, possiamo agevolmente riassumere nella frase “Uguale in linea di principio. Ma più grande.”

Molto, molto più grande: con i suoi esattamente 2.467 metri di lunghezza, con 642 di avanzo rispetto al precedente ponte record di Brooklyn a New York, che essendo stato completato soltanto 4 anni prima aveva dimostrato al mondo la fattibilità, e l’efficienza di una sovrastruttura costruita primariamente nell’acciaio dell’epoca moderna, creato grazie al processo Bressemer brevettato nel 1856. Lo stesso portato ad apparentemente valido coronamento in questa terra di Scozia, per inciso, nel 1878 con l’inaugurazione del ponte simile sul golfo di Tay, ugualmente utile a velocizzare ed aumentare l’efficienza del trasferimento di merci verso settentrione, evitando di dover girare attorno a due delle più rilevanti interruzioni paesaggistiche sulla costa orientale britannica. Era questa, tuttavia, un’epoca di grandi cambiamenti e sperimentazioni, che avrebbe a breve portato ad esempio la Francia al di là della Manica alla costruzione dell’iconica Torre Eiffel, un’altra formidabile dimostrazione della superiorità del ferro dall’alto contenuto di carbonio a quello prodotto dalle forge tradizionali. Che molto poteva sopportare, sebbene avesse limiti ancora non del tutto noti. Almeno fino a quella drammatica notte del 28 dicembre 1879, quando per un tragico errore dei calcoli infrastrutturali, proprio il viadotto di Tay cedette in modo catastrofico sotto il peso di un treno passeggeri, portando alla morte di 75 di loro. Fu per questo con un vago senso di trepidante attesa, oltre che oggettiva curiosità, che i presenti alla prima dimostrazione tecnica di cosa Baker e il principale collega, anch’egli “Sir” John Fowler avessero intenzione di fare, per allontanare il più possibile l’ipotesi che un frangente simile potesse verificarsi ancora. Difficile immaginare effettivamente in quanti, nell’insigne riunione, potessero effettivamente immaginare fino a che punto fossero intenzionati ad arrivare…

L’ingegno di chi costruisce il suo forcone da un singolo arbusto della Spagna rurale

Lo sguardo saggio e indomito, la mantella di lana che si staglia in controluce di una forma incorniciata tra gli svettanti alberi della vecchia collina. Un braccio verticale parallelo al corpo e l’altro teso verso l’esterno, la mano stretta attorno all’impugnatura di un riconoscibile implemento dalle aguzze punte divergenti. Sei forse il Dio Nettuno con il suo tridente, in trasferta temporanea nell’entroterra? O Plutone in persona, fuoriuscito dalle tenebre del sottosuolo, intento nel produrre il più solenne e ineluttabile dei memento mori? Ma è con l’accorciarsi delle distanze che innegabilmente colgo il sacrosanto simbolo e significato della tua presenza, non più sovrannaturale o invincibile, superna. Bensì l’espressione mera e pura delle circostanze, dell’agricoltore che supervisiona l’attuale stato delle sue terre. Un luogo dove coltivare, tra le altre cose, i cereali dai cui culmi giungerà il più immediato ed economico alimento. Utile a nutrire gli animali della fattoria. Paglia, è quello di cui parlo, chiaramente, il cui trasporto ed immagazzinaggio possono avvenire unicamente grazie all’utilizzo di un apposito strumento. Che non è in effetti un’arma, né il potente simbolo di una divinità latina. Risultando più che altro l’estensione pratica di un arto, terminante in una mano rigida e altrettanto implacabile nella sua efficienza. Forca, forcone o forchettone, uno strumento che risponde alla più evidente ed innegabile delle esigenze: sollevare fibre o improvvidi grovigli, nello stesso modo in cui erano inclini a farlo i nostri nonni, e trisavoli ed intere schiere di ancestrali coltivatori. Il che parrebbe sottintendere, al giorno d’oggi, l’utilizzo di un minimo di due componenti. Da una parte il manico di legno e all’altra estremità, il pettine appuntito realizzato necessariamente in qualche tipo di metallo, l’unica soluzione valida a poterne mantenere l’indefessa integrità nel lungo incedere dei giorni e mesi a venire. Eppure lecita rimane la domanda, retroattiva, di quale semplificazione pratica possa togliere gli ostacoli al poter disporre di un simile attrezzo senza nessun tipo di coinvolgimento esterno. Ovverosia partendo da costui soltanto, il suo terreno, le piante che ivi crescono in totale autonomia. Presenze come il flessuoso e al tempo stesso indistruttibile bagolaro, altrimenti detto l’albero dei rosari per la natura coriacea dei noccioli all’interno dei frutti (poco nutrienti) da lui prodotti. Perfetti nel ruolo di perline perforate dal passaggio del filo di un’ininterrotta preghiera, magari mentre si realizza la commestibile conserva derivante dalle piccole bacche relativamente insapori. Una versatilità innegabilmente insita nel tronco stesso di questo essere vegetale, i cui rami se tagliati in tempo utile prima che possano raggiungere la propria altezza massima di 25 metri potranno assumere l’aspetto di una geometria frattale ricorsiva, tanto eccezionalmente simile alla configurazione pratica del già citato strumento. Un lungo bastone, in altri termini, accuratamente scortecciato fino all’ottenimento di un ligneo candelabro candido e perforante. Pronto ad agire come leva, nel sollevamento dell’archimedèo globo terracqueo del suo legittimo contesto d’appartenenza. La fattoria…

Il polo dello sport più avveniristico mimetizzato nell’antica capitale confuciana

Poco dopo l’anno Mille secondo il criterio di calcolo europeo, l’entità politica da lungo tempo nota come dinastia Tang dei cinesi andò incontro a destabilizzazioni e divisioni d’irrimediabile entità. Il che avrebbe portato, come già successo in altri casi precedenti, all’imporsi di sovrani territoriali e indipendenti, ciascuno dei quali assolutamente certo di avere diritto esclusivo al predominio sul grande Impero. Uno di costoro sarebbe stato il duca Yansheng Duanyou, “l’Onorevole ricolmo di Saggezza” capace di far risalire la propria linea di discendenza fino al grande studioso fondatore ad una delle discipline filosofiche più importanti di tutto l’Oriente. Così mentre a settentrione suo fratello Duancao, attribuitosi lo stesso titolo, diventava un pezzo forte della neonata dinastia dei Jin all’interno della prefettura settentrionale di Huining, egli avrebbe costruito la propria roccaforte presso una località nota come Quzhou, situata 400 Km a sud-ovest del villaggio costiero che nei secoli successivi sarebbe diventato celebre col nome di Shanghai. Un luogo giudicato ameno, dai dolci declivi collinari e un clima accogliente, attraversato da una pluralità di fiumi e dotato della collocazione strategica ideale come polo del commercio dell’intera regione, nota a tal proposito come “l’arteria di quattro province e il punto d’arrivo di cinque strade”. Una situazione destinata molti secoli dopo a evolversi attraverso i lunghi anni della dinastia dei Song ed oltre, mediante l’implementazione progressiva di una delle zone più pesantemente urbanizzate della Cina orientale, assai lontano dall’ideale estetico delle generazioni d’artisti e letterati capaci d’ispirarsi alla visione confuciana dell’armonia tra uomo e natura. Che sarebbe stata almeno in parte, nel corso di questi ultimi quattro anni, nuovamente perseguita grazie all’implementazione di un valido complesso architettonico, dedicato alla pratica collettiva figlia dell’odierna e contrapposta visione del mondo, lo sport. Difficile immaginare dunque cosa avrebbero pensato gli studiosi dell’epoca, inclini a perseguire l’attività intellettuale spesso a discapito di una via concreta dedicata al perfezionamento dei gesti, di fronte al cospicuo investimento pubblico dedicato al rinnovamento della cosiddetta Città Felice dello Sport, uno spazio di 173 acri degno di ospitare a pieno titolo una versione regionale del concetto di Olimpiadi, con i suoi quattro stadi ciascuno dedicato ad una particolare sfaccettatura del culto agonistico della competizione performativa. Ma di certo essi sarebbero rimasti colpiti dalla configurazione, qui dettata grazie alla supervisione del rinomato studio architettonico MAD nella persona del suo fondatore Ma Yansong, l’architetto appena quarantacinquenne già campione di un modo molto filosofico d’interpretare e dare forma alle proprie idee. Così esemplificato in questo caso dal sorgere del grande spazio rettangolare, circondato da tre strade di scorrimento ed un percorso ferroviario ad alta velocità, all’interno del quale ogni regola presunta del paesaggio urbano cessa di pesare in alcun modo sulla configurazione dei singoli elementi. Tra l’apparente nuvola sospesa, svettante sopra un terrapieno erboso, circondata da coniche equivalenze dei massicci montuosi ritratti nei dipinti dell’epoca classica, ma ciascuno sormontato da un massiccio lucernario splendente. Quasi come se un popolo sotterraneo, nell’incedere inarrestabile delle epoche, avesse scelto di costruirvi la propria residenza all’interno…