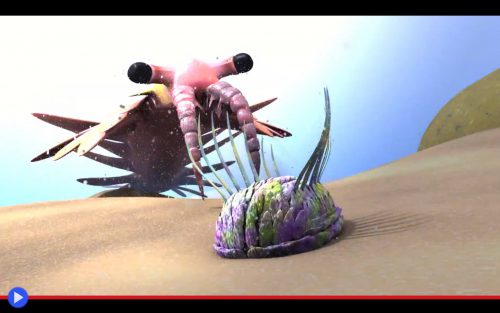

“La fantasia imita la natura” è i tipo di affermazione che ritrovi in molti casi nell’analisi retrospettiva delle creazioni immaginifiche prodotte dall’umanità ma che non ti aspetteresti, previo approccio al tema dell’ecologia preistorica, di trovare in siffatta guisa inaspettatamente rilevante. Pensate quindi al mecha-robot Voltron che combatte il male proveniente dalle vastità del cosmo, le cui gambe, braccia, torso e testa sono la diretta risultanza di una serie di leoni totalmente indipendenti, capaci di ricombinarsi ogni qualvolta si presenta la necessità di contrastare un avversario particolarmente imponente (un concetto, questo, ripreso da innumerevoli serie televisive e cartoni animati di provenienza giapponese). Ed ora provate ad applicare questo stesso approccio alla questione alla schiera di fossili eccezionalmente biodiversa ritrovata nello scorso secolo all’interno dell’argillite di Burgess, l’importante deposito geologico dalla datazione acclarata situato sopra le Montagne Rocciose, stesso luogo dove un tempo le profondità marine nascondevano creature dalla provenienza e caratteristiche tutt’ora oggetto di studio. Trovando al centro dell’insolita questione, la trafila tassonomica vissuta da coloro che si sono interessati nel corso della loro carriera ai qui diffusi e assai probabili antenati degli odierni artropodi, appartenenti all’ordine dei Radiodonta (“bocca a [forma di] ruota”) ed il cui rappresentate più famoso ed illustrato è la specie qui presente dell’Anomalocaris canadensis, le cui diverse componenti furono all’inizio ritenute, da ciascuno degli scopritori, come appartenenti ad una creatura totalmente sconnessa dalle altre. Un errore inizialmente commesso dal paleontologo Joseph Frederick Whiteaves, che incontrando delle strane estrusioni ricurve pensò inizialmente appartenessero ad un qualche tipo di gambero, essendo nei fatti la loro intera coda rimasta priva di zampe (da cui per l’appunto il nome: Anomalo – strano / caris – gambero). Così come Charles Doolittle Walcott, a poco meno di una decade di distanza, avrebbe preso entusiasticamente in mano il fossile circolare di un’insieme di denti, affermando senza dubbio di alcun tipo che dovesse invero trattarsi di una medusa. E qualcosa di simile avvenne poi al collega Simon Conway Morris, inzialmente convinto di aver trovato il corpo centrale di un nuovo strano tipo di spugna marina. Finché non fu proprio quest’ultimo, nel 1978, a comprendere per inferenza da un diverso e successivo radiodonte, il più piccolo Peytoia, di doversi confrontare con i suoi colleghi ed assemblare tutto quello che era stato posto fino a quel momento sopra il tavolo delle divergenti idee. Iniziativa dalla quale scaturì, come mettendo assieme i pezzi di un puzzle privo di precedenti, la forma sorprendente di un singolo animale; imponente, probabilmente assai aggressivo, nei fatti un vero e proprio Leviatano del suo contesto di appartenenza. L’epoca remota del Cambriano, situata tra i 541 e i 485 milioni di anni fa circa, è un tempo di suo conto in cui le singole creature più imponenti difficilmente superavano i pochi centimetri di lunghezza, poiché semplicemente l’evoluzione non aveva ancora permesso di scoprire le strutture biologiche adeguate a sostenere forme fisiche più imponenti. Questo almeno fatta eccezione per la creatura in questione, i cui esemplari adulti potevano raggiungere il metro di lunghezza. Proprio così, mettendo assieme agli elementi, siamo effettivamente al cospetto di quello che potrebbe aver costituito per milioni di anni il più terribile predatore della Terra. Un gigantesco mostro, con tutti gli strumenti necessari a mantenere il predominio degli oceani primordiali e tiepidi del nostro accogliente mondo…

ipotesi

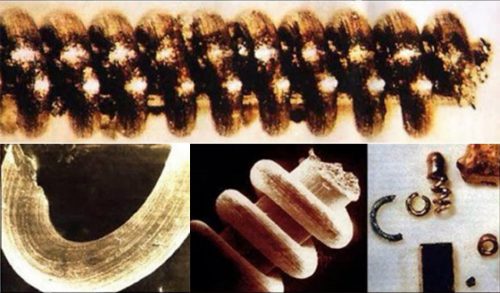

L’annosa ed inspiegabile questione delle viti più antiche al mondo

Che la storia si svolga attraverso il ripetersi di una serie di cicli è una questione risaputa. Ciò che riesce più difficile da definire, è la lunghezza esatta di questi periodi relativamente uguali a loro stessi: Atlantide, Kitež , il continente perduto di Mu, le massicce ed inspiegabili mura di Nan Madol… Tutte ipotesi, o nell’ultimo caso una tangibile realtà, di antichi e ormai perduti agglomerati di persone, capaci di creare quello che saremmo inclini a definire una possibile approssimazione del concetto di civiltà. Anche senza l’intervento di fattori esterni, alieni e sovrannaturali ed anche in quel caso, quali sono esattamente gli strumenti per scartare a priori tali alternative possibilità? Laddove oggetti fuori dal contesto, a più riprese nella linea ideale disegnata dalla ricostruzione archeologica delle epoche, sembrano esulare da qualsiasi tentativo di spiegarli, integrarli o contestualizzarli sulla base di una logica apparente. OOPArt, li chiamano gli anglofoni: Out Of Place ARTifacts, “oggetti fuori posto”, così come risultò senz’altro essere, negli anni tra il 1991 e il 1993, una serie di minuti orpelli metallici, apparentemente ritrovati dai cercatori d’oro operativi nella parte orientale delle montagne degli Urali, tra i fiumi di Narada, Balbanyu e Kozim. Così come dettagliatamente riportato in una trattazione ufficiale, spesso citata dagli amanti delle teorie parascientifiche, dell’ente governativo moscovita ZNIGRI – Istituto Centrale di Geologia e Ricerca di Metalli Preziosi, aridamente intitolato rapporto n. 18/485. Dove l’improbabile diviene un fatto sostanzialmente acclarato, almeno in base a quanto riportato da quei pochi fortunati che si sono ritrovati a leggerne il contenuto, tra cui a quanto pare l’autore tedesco Hartwig Hausdorf, noto ufologo nonché sostenitore delle teorie sui pregressi contatti extra-terrestri.

D’altra parte, le foto provenienti dall’assurdo documento sembrerebbero aver goduto di una significativa circolazione, accompagnate dalla dettagliata descrizione del soggetto: una serie di oggetti del tutto indistinguibili da una vite dei nostri giorni, fatta eccezione per le dimensioni straordinariamente ridotte: da un massimo di 3 cm, fino a un minimo di 0,003 mm, perfettamente in linea con le proporzioni di un’assurda componentistica nanotecnologica, soprattutto considerato l’aspetto relativo delle tempistiche. In base alla profondità degli strati geologici all’interno dei quali è stato possibile fare il ritrovamento, infatti, gli scienziati dello ZNIGRI sarebbero stati capaci di datare approssimativamente questi oggetti: attorno ai 20.000 anni di età, con le stime più conservative in grado di farli risalire fino a 100.000. A rendere ancor più difficile lo spontaneo tentativo di spiegazione tramite un qualche tipo di formazione naturale, la varietà e tipologia di materiali utilizzati, tra cui il rame per gli esempi di maggiori dimensioni, e metalli rari e di difficile lavorazione per quelle più piccole, tra cui tungsteno e molibdeno.

Volendo escludere perciò l’idea che l’intera faccenda sia uno scherzo o falso storico di qualche natura (sempre possibile in simili circostanze) apparirà evidente come il tipo d’incertezze sollevate sia di un genere piuttosto arduo da spiegare con mere irregolarità e coincidenze. E non si può semplicemente capovolgere l’intera cronologia della vicenda umana sul pianeta Terra, senza una serie di prove inconfutabili dei nostri precedenti errori. Come ALTRE viti, in ALTRI luoghi…

Il grande albero di magma che lambisce il sottosuolo dell’isola di Réunion

Immaginate dunque la sorpresa degli scienziati, successivamente all’attivazione dei primi sismografi moderni a banda larga, nello scoprire come non tutte le onde dei terremoti viaggiassero alla stessa velocità. Ma piuttosto in punti definiti, volta dopo volta, subissero rallentamenti esattamente prevedibili, causando uno scaglionamento nella propagazione circolare del turbamento. Questo perché nessun tipo d’energia, per quanto primordiale e imprescindibile, può muoversi allo stesso modo indipendentemente dal materiale che la circonda. E là sotto, molti chilometri sotto la superficie della Terra, c’era un qualcosa in grado di opporre resistenza rispetto alla formazione di una serie di cerchi perfetti. Ci sarebbero voluti tuttavia parecchi anni, e formalmente fino alla proposta elaborata nel 1963 dal geologo canadese J. Tuzo Wilson, affinché s’iniziasse a comprendere la possibile ragione di una tale serie d’anomalie. Con l’ipotesi ambiziosa ma del tutto inconfutabile, che in determinati punti della geografia planetaria, dei veri e propri condotti attraversassero lo spesso strato tra il fondo del mantello e la crosta, all’interno dei quali roccia incandescente, e per questo fluida, risaliva costantemente verso la superficie. Radici dei vulcani, senz’altro, ma anche venature profondissime capaci di modificare la percezione stessa su cui possiamo basarci in relazione alla struttura stessa dell’unico corpo astrale che sappiamo essere stato in grado di ospitare la vita senziente. Con il tempo, ed analisi progressivamente più precise, saremmo giunti ad un quadro piuttosto chiaro ed approfondito della situazione, coerente ad una serie di regole fisiche del tutto ragionevoli e conformi alle teorie di partenza. Almeno, fino al progetto franco-tedesco denominato RHUM-RUM (Réunion Hotspot and Upper Mantle – Réunions Unterer Mantel) iniziato nel 2012 per approfondire l’esatta forma di uno dei punti di attività simica e vulcanica più rilevanti in assoluto. Il cui studio approfondito avrebbe dato vita alla metafora vegetale più gigantesca ed impressionante nell’intera storia pregressa della geologia umana. Un’effettivo Albero della Creazione, capace di agire come un ponte metafisico tra i mondi. Le cui ramificazioni (in più di un senso) stanno finalmente iniziando ad apparire chiare soltanto al trascorrere di un periodo di quasi dieci anni…

Veniamo a noi nello specifico, ovvero presso la parte occidentale dell’Oceano Indiano, nell’isola di lingua ed amministrazione francese situata 550 Km ad est del grande Madagascar, nota fin dal 1793 con il nome di Réunion. Oltre che per l’insistente possenza della sua attività vulcanica, perfettamente esemplificata dal temibile vulcano centrale di Piton de la Fournaise. Terra emersa situata in corrispondenza del tragitto compiuto, a partire da 71 milioni di anni fa, dallo spostamento progressivo della placca che sarebbe diventata un giorno il subcontinente indiano. Eravamo quindi attorno ai 66,25-66 mya quando, secondo gli studi effettuati sulla composizione e la stratigrafia del suolo, nella storia del pianeta sarebbe capitato qualcosa d’inusitato: l’accumulo di lava fusa in prossimità della superficie, attraverso il progredire di molti millenni pregressi, avrebbe raggiunto il punto critico di non ritorno. Per scaturire all’improvviso verso la parte meridionale dell’India, con la massima potenza, in un’area grossomodo corrispondente al territorio intero dell’Europa Centrale. Fu questa l’epoca di formazione dei vasti Trappi del Deccan, oggi definiti una semplice “provincia ignea” ma che attraverso un periodo di molti secoli, avrebbero assunto l’aspetto di un vero e proprio oceano di fuoco e pietra fusa, letteralmente inavvicinabile per la vita. Nonché potenzialmente, uno dei fattori contributivi nei confronti dell’estinzione dei dinosauri. Abbastanza da giustificare la disposizione, previa raccolta di una quantità di fondi adeguata, di una colossale rete di sismografi entro un territorio di 2.000×2000 chilometri quadrati attorno all’isola, finalizzata all’ottenimento di un quadro esatto delle condizioni capaci di scatenare una simile furia, e nella speranza che nulla di simile potesse accadere di nuovo. Ma l’effettiva natura del mistero, in se stessa, era ancora ben lontana dal poter rivelare l’intera portata della sua imprevista essenza!

L’uomo che cento anni fa pensò a un’America sovrastata dai dischi volanti

Nell’interpretazione retrofuturista del molo di San Francisco, grandi palazzi fiancheggiano ordinatamente una struttura alquanto singolare. Simile a una mensola che si estende oltre la costa, il cerchio sopraelevato è circondato da una strada, completa di piccole automobili che si avviano verso misteriose destinazione. L’edificio spropositato, perché molto evidentemente di ciò si tratta, presenta inoltre una significativa serie di rientranze, sia disposte in senso orizzontale sul soffitto che passanti da parte a parte, come altrettanti sostegni per chitarre, biciclette o antiche spade o scudi di famiglia. Se non fosse per le dimensioni ed in effetti, l’intera raffigurazione a volo d’uccello è dominata da una pluralità di forme discoidali, intente ad “approdare” o sostare all’interno di questa serie di appositi alloggiamenti. Non è in effetti così difficile ricondurre l’intera scena alla famosa fotografia fittizia del dirigibile Graf Zeppelin che approda presso la cima dell’Empire State Building, ideale base di una lunga serie d’investimenti, e significative risorse messe da parte, affinché il mondo dei trasporti su larga scala potesse essere dominato entro la fine degli anni ’30 dai velivoli più leggeri dell’aria. Ma l’artista, ingegnere e grande creativo Alexander Weygers, olandese naturalizzato statunitense ma nato appena una ventina d’anni prima presso l’arcipelago d’Indonesia, aveva saputo disegnare ed immaginare qualcosa di radicalmente differente. Che se oggi siamo pronti a riconoscere come una fondamentale espressione di nozioni prettamente surreali ed aliene, ci è possibile far risalire tale impressione proprio alla lunga serie di creazioni derivative del suo operato, e potenzialmente un articolo del giornale di Allentown in Pennsylvania risalente al 1950, in cui alcuni avvistamenti di UFO vennero messi in relazione, dall’autore il dentista locale Harold T. Frendt, all’operato di questo importante quanto trascurato personaggio della storia ingegneristica americana. Secondo quanto desumibile dagli specifici disegni creati a partire dagli anni Venti ed il brevetto sancito dal governo, ottenuto poco prima dell’inizio della seconda guerra mondiale quando Weygers aveva deciso di vendere la sua idea al comando militare, nella speranza che potesse rendere più facili, o potenzialmente salvare un grande numero di vite umane. Questo perché lui aveva visto e conosciuto, tramite le trattazioni di dominio pubblico e racconti per lo più di seconda mano, la natura pericolosa ed instabile del nuovo concetto di elicottero, un dispositivo per sua stessa narrazione “Incline a precipitare dal cielo come un masso non appena qualcosa fosse andata per il verso sbagliato.” E ripescando dalle proprie idee pregresse, sulla base di una grande esperienza nel campo della metallurgia e progettazione funzionale, aveva teorizzato una maniera per cambiare e migliorare radicalmente le cose. Il documento perfettamente accessibile ancora oggi tramite i forniti archivi di Google, numero di protocollo US2377835A, mostra gli schemi e descrive qualcosa d’immediatamente riconoscibile, pur sembrando provenire al tempo stesso da una sorta di universo trasversale ed alternativo. Un velivolo chiamato Discopter in cui ogni parte sporgente, dagli immancabili rotori, stabilizzatori o impennaggi di qualsivoglia tipo si trova all’interno di un involucro paragonato dall’autore al “disco lanciato dall’atleta” (un riferimento molto pregno, proprio per i suoi trascorsi in campo scultoreo e i lunghi studi intrapresi sull’argomento) e perciò aerodinamicamente tendente alla perfezione. La trattazione quindi prosegue, accompagnata da disegni minuziosi ed eccezionalmente chiari, descrivendo come l’ingegnoso meccanismo sia effettivamente scalabile, ad un numero variabile di motori, eliche rotanti e dimensioni sulla base delle eventuali necessità future, benché il mezzo-tipo dell’ideale prototipo, dovesse rappresentare un velivolo monoposto con doppio rotore coassiale ad andamento discordante, strutturalmente analogo a quello oggi impiegato per stabilizzare la serie di elicotteri militari russi Kamov ed il Sikorsky S-69. Il che non viene definito d’altra parte come approccio esclusivo, né il alcun modo necessario alla questione, visto anche il metodo con cui l’artista-ingegnere aveva pensato di stabilizzare e controllare il disco volante una volta staccatosi da terra: ovvero mediante una serie di condotti d’aria, apribili tramite l’impiego di una serie di servomeccanismi, da un sistema capace d’interpretare automaticamente l’inclinazione della barra di controllo. Tutto questo mentre l’assemblaggio rotante, mediante un sistema simile all’odierno collettivo elicotteristico, s’inclinava in modo limitato negli spazi concessi all’interno del proprio singolare alloggiamento. La soluzione più importante in materia di sicurezza, nel frattempo, sarebbe stata offerta da una serie di motori a razzo incorporati nella parte inferiore dello scafo, capaci di attivarsi in caso di necessità sviluppando una forza “appena sufficiente a contrastare la gravità”. Permettendo in questo modo, secondo la sua cognizione, di far tornare a terra l’equipaggio di un velivolo in avaria senza nessuna conseguenza irrimediabile. Una visione particolarmente ottimistica, che d’altra parte avrebbe potuto adattarsi in modo altrettanto valido ad un qualsiasi elicottero di tipo tradizionale…