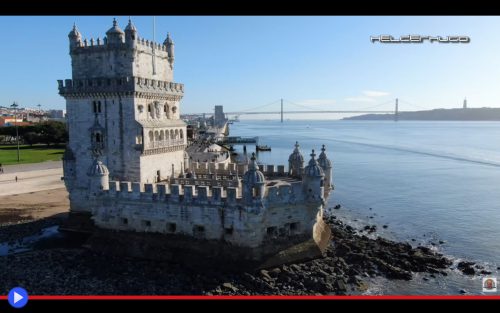

Con la sua qualifica di pronipote del grande sovrano Enrico il Navigatore, Giovanni II del Portogallo aveva ricevuto numerose responsabilità. In primo luogo governare sul paese durante il periodo in cui suo padre si recò a combattere nella guerra di successione castigliana, tra il 1475 e il 1477. Per poi accedere definitivamente al trono quattro anni dopo, alla morte di quest’ultimo, ricevendo il potere supremo di un paese dal tesoro parzialmente prosciugato, le casate ducali tutt’altro che fedeli e il popolo in subbuglio, per i soprusi messi in atto nel corso dell’ultimo decennio da parte dei propri feudatari. Eppur avendo fortunatamente letto gli scritti di Machiavelli, egli si era ripromesso in gioventù un obiettivo tutt’altro che scontato: agire nel corso della sua vita fino al punto di essere a tutti gli effetti il Principe perfetto, strategicamente inattaccabile e completamente incapace di compiere errori. Acquietati gli animi dei propri nobili, mansione molto complessa nel momento in cui stava attuando numerose riforme amministrative e finanziarie, il re decise quindi prudentemente di attuare una serie di espedienti per proteggersi dal possibile assalto di potenze straniere. Il che incluse la fortificazione del fiume Tagus di Lisbona con la costruzione di due fortezze di tipo assolutamente tradizionale, la Cascais e la São Sebastião, in posizione ideale per chiedere il pedaggio ai bastimenti che giungevano per scaricare le preziosissime spezie nei magazzini più sicuri della città. Ciò che il suo intuito affinato dalle molte avversità gli aveva permesso di comprendere, tuttavia, era che in assenza di un punto di difesa in corrispondenza della foce fluviale, giammai la propria capitale sarebbe stata a tutti gli effetti al sicuro dal piano di un comandante nemico che avesse intenzione di far sbarcare i propri militi all’interno delle mura, ragion per cui occorreva in tempi brevi correre ai ripari. Il che rappresentò l’origine della cosiddetta Grande Nau, un gigantesco galeone da 1.000 tonnellate situato come Cerbero all’ingresso mai troppo tranquillo dell’Ade. Ciò che Giovanni II ben sapeva d’altra parte, anche grazie alla consulenza dei propri uomini di fiducia, era che soltanto una struttura stabile e sopraelevata avrebbe potuto garantire le migliori caratteristiche balistiche in caso di attacco, oltre al vantaggio niente affatto indifferente di non poter essere meramente affondata. Fortunatamente, nonostante la prodigalità e poca accortezza del predecessore Alfonso V, l’attento sovrano disponeva di una risorsa pressoché inesauribile: un redditizio 5% di tassazione su tutti i commerci provenienti dalle terre dorate d’India e Cina, abbastanza da intraprendere programmi di ammodernamento e miglioramenti infrastrutturali ai più alti vertici dell’intera Europa continentale. La sua morte a soli 40 anni di età, nel 1495, sopraggiunse però prima che le pietre di pregiato marmo di Lioz accantonate dalla costruzione del vicino monastero di Santa Maria de Belém (Betlemme) potessero assumere la forma della fortificazione tanto a lungo teorizzata, lasciando il progetto nelle mani del re successivo, Manuele I d’Aviz, detto l’avventuroso o il fortunato. Famoso tra le altre cose per aver rifiutato di finanziare l’epocale spedizione di Ferdinando Magellano, nonché tutore del paese all’apice della sua influenza culturale, al punto che da lui avrebbe preso il nome l’impeccabile stile architettonico manuelino, una forma di tardo gotico caratterizzato da elementi moreschi, orientalismi e motivi nautici di varia natura. Anche e soprattutto grazie al lavoro completato nel 1519, dopo svariati anni di febbrile lavoro, con l’allora battezzato Castello di San Vincente (protettore della città) in base alle direttive dell’architetto militare Francisco de Arruda. Un nuovo tipo di fortezza marittima, se vogliamo, che avrebbe avuto ondate d’influenza generazionali attraverso l’architettura di una buona parte della penisola Iberica…

città

La rustica possenza del chukudu, scooter muscolare al servizio dell’economia del Congo

Chi ha mai detto, o anche soltanto pensato che ricostruire i crismi della società contemporanea sarebbe stato semplice, dopo il trascorrere di quel momento esiziale che segnerà la fine di ogni cosa? Dopo i conflitti armati, l’auto-annientamento, la catastrofe ambientale seguita da miseria e disordini civili per almeno due, quattro generazioni condannate a vivere di sforzi quotidiani e privazioni pressoché costanti. Così come sperimentato largamente dall’incolpevole popolazione di Goma, città di medie dimensioni sul confine orientale della Repubblica Democratica del Congo, la cui storia contemporanea è stata un susseguirsi di momenti poco conduttivi ai risvolti edificanti dell’esistenza: prima il genocidio rwandese nel 1994, seguito dalle due guerre del 1996 e 1998. Quindi lo sciame eruttivo del vulcano Nyiragongo nel 2002, sotto la cui ombra erano stati disegnati, molte generazioni fa, i confini di questo luogo idealmente ameno. Il che avrebbe lasciato, a seguito delle colate laviche, la pioggia di lapilli ed i sommovimenti tellurici, una rete infrastrutturale profondamente ed ampiamente danneggiata, compromettendo in modo significativo le potenzialità logistiche di questo demograficamente affollato e labirintico centro metropolitano dell’entroterra. Dalla più totale impossibilità di muoversi con biciclette convenzionali, semplicemente troppo fragili e leggere, al costo eccessivamente elevato di cui farsi carico per l’acquisto di veicoli dotati di sospensioni e pneumatici adeguati alle circostanze, ebbe origine una sorta di paralisi che pareva destinata a gravare sulla testa della popolazione, abbattendone l’economia e costringendo molti a ritornare a vivere nelle campagne circostanti. Mentre i membri più anziani delle famiglie cominciavano perciò a muoversi in tal senso, i loro figli e nipoti si fecero i fautori di un’approccio al tempo stesso innovativo e tradizionalista alla questione. Agevolando la trasformazione, relativamente graduale, di quella flotta spropositata di carriole e carretti usati per prolungare l’agonia logistica del loro luogo di nascita con qualcosa di già conosciuto, ma difficilmente operativo nelle quantità che stavano apparendo un giorno dopo l’altro lungo il tragitto serpeggiante di una simile rete disagiata: chu-ku-du era il suono che producevano ed anche il nome scelto per definirli, fin dai remoti anni ’70 in cui, si dice, furono inventati dal portoghese immigrato in Angola nella città di Uige, che ne aveva costruito il primo prototipo funzionale a tutti gli effetti. La risposta a una domanda che aleggiava sostanzialmente nell’aria di quell’epoca, su come avrebbero potuto i nativi africani provvedere alle necessità di trasporto delle merci e beni di un contesto sui confini della modernità, senza le flotte di furgoni ed altri mezzi di trasporto possedute dalla maggior parte dei paesi industrializzati. Quesito per rispondere al quale egli avrebbe posto assieme due piccole ruote di legno ad un asse orizzontale, sormontato da una forcella col manubrio simile alle corna di un toro. E l’aspetto complessivo vagamente riconducibile a quello di un monopattino sovradimensionato, benché fossero proprio le proporzioni a cambiarne radicalmente le potenzialità e doti funzionali inerenti. Così che, a quei tempi in quantità piuttosto limitata, aveva iniziato a girare per le strade comuni la nuova figura professionale del chukodista o chukodour, una sorta di ibrido tra facchino e tassista, il cui gesto maggiormente riconoscibile consisteva nel posizionare un ginocchio sull’apposito cuscino costituito da una pantofola di gomma fissata all’assale del mezzo, mentre l’altra gamba si occupava di spingere innanzi il suo veicolo a due ruote. Opportunamente ingombro, nella maggior parte dei casi, di una quantità di merci fino a un massimo di 800 Kg. Abbastanza per assecondare le necessità di un’economia moderna, priva di quei mezzi e strumenti che noi siamo abituati a dare largamente per acquisiti…

L’enorme muraglia costruita in Africa per proteggere la capitale del Benin

Esiste una modalità interpretativa della storia dei nostri predecessori secondo la quale, tra i molti criteri possibili, la migliore indicazione dell’importanza pregressa di una civiltà è individuabile nel lascito tangibile delle sue costruzioni durature nel tempo. Quasi come se la capacità di costruire utilizzando determinati materiali, e farlo prima di tanti altri, costituisse un merito del tutto imprescindibile, nella creazione di un’ideale classifica dei popoli attraverso il succedersi dei secoli e dei millenni. Ciò non spiega, tuttavia, la mancanza di agevolazioni nei confronti di tutti coloro che avendo raggiunto determinate vette, sono poi tornati nelle più profonde valli delle circostanze, a causa di risvolti spiacevoli o in qualunque modo inappropriati nella “naturale” progressione storica degli eventi. Ben pochi conoscono allo stato attuale, per esempio, l’esistenza pregressa di una grande muraglia superiore per le dimensioni al Vallo d’Adriano in terra d’Africa occidentale, ed invero paragonabile alla principale opera di fortificazione costruita 2.000 anni fa in Cina. E che sebbene posta in essere in un’epoca più recente di entrambe, viene giudicata in base a determinati criteri una delle più significative opere antecedenti all’invenzione dei macchinari pesanti. E tutto questo presumibilmente per la naturale esigenza del consorzio umano, di difendere le proprietà ereditate dalla cupidigia dei popoli, potenzialmente da quella stessa dei propri coabitanti. In base al mandato di un sovrano del tutto simile a una divinità e che proprio per questo, necessitava anch’egli di disporre di un’invalicabile barriera tra se stesso e gli altri, la propria famiglia, la propria stessa madre.

Quando i primi esploratori portoghesi, nel sedicesimo secolo, entrarono in contatto con il potente regno militarizzato di Edo, che per una mera coincidenza condivideva il nome con la capitale del Giappone all’altra estremità del globo, scoprirono dunque l’ultima cosa che si sarebbero mai aspettati: un vasto centro urbano nel mezzo di una costa selvaggia, altrimenti disabitata, eppur paragonabile nelle dimensioni e concentrazione demografica a luoghi come Lisbona o Porto. Dove l’esistenza di un codice legale era evidente, e la gente viveva in pace e un tale rispetto reciproco da non aver neppure bisogno di porte in corrispondenza dell’uscio delle proprie case. Eppure il viaggiatore Duarte Pacheco Pereira, redigendo un resoconto della propria visita, scrisse esplicitamente che non vi era nessun tipo di muraglia ma soltanto un fossato, forse per il categorico rifiuto di considerare tale l’inevitabile terrapieno risultante dallo scavo di semplice materia fangosa, compattato ed alto, ai suoi occhi nulla più di una friabile barriera. Altri, a distanza di meno di un secolo, non l’avrebbero pensata allo stesso modo, come esemplificato dai diari dell’olandese Dierick Ruiters, che descrisse nel 1600 un’alta porta utile ad oltrepassare la suddetta barriera, insolitamente ricoperta di vegetazione ed alti alberi perfettamente funzionali al suo rafforzamento. Volendo quindi prendere in esame l’intero estendersi di tale opera architettonica, incluso quello che rimane delle sue ali periferiche nelle campagne dell’intera regione, si può giungere alla cifra impressionante di 16 chilometri d’estensione, almeno quattro volte più della sezione coéva ricostruita e solidificata dalla Cina della dinastia Ming. Questo grazie all’originale periodo di consolidamento e sviluppo della manodopera garantito dall’egemonia del principe Ọranyan, figlio dell’Ogiso (Re) in esilio Ekaladerhan, che venne richiamato attorno al XIV secolo d.C. per proteggere il popolo dai suoi nemici e raddrizzare i torti imposti da una classe dirigente corrotta e priva di scrupoli. Ripristinando gli imperituri metodi esternati dalle vecchie metodologie di governo…

La granitica fortezza nera dei termosifoni a Manhattan Midtown

Per tutta la sua permissività in termini di forma, dimensioni ed ornamentazione figurativa, il canone visuale del grattacielo continua a prevedere alcune linee guida formalmente immutabili, in maniera indipendente dal contesto urbanistico di provenienza. Che possono essere istintivamente ricondotte, anche senza una preparazione architettonica particolare, alla cognizione universalmente accettata di quello che può essere istintivamente definito il “decoro”, profondamente radicato alla maniera in cui possono esserlo soltanto le leggi non scritte, a fondamento stesso della convivenza civile in alcuni dei più gremiti agglomerati dell’organizzazione sociale presente, passata e futura. Principe tra questi, come possiamo facilmente osservare da un giro nelle metropoli d’Oriente ed Occidente, può essere definito il colore. Che non viene in genere forzato da alcun tipo di piano regolatore, per il semplice fatto che una deviazione dalle scelte più diffusa risulta totalmente inimmaginabile nella maggior parte delle circostanze. Di luoghi come la principale isola facente parte della grande mela, quella massa di scisto inamovibile che notoriamente i coloni acquistarono a poco prezzo dai nativi del Nuovo Mondo, capace di costituire attraverso almeno l’ultimo paio di secoli un letterale banco di prova per le più ambiziose opere abitabili messe in opera dalle successive correnti di coloro che studiano gli spazi, i materiali e tutto ciò che pone in relazione questi due concetti. Architetti come Raymond Hood, diventato celebre “da un giorno all’altro” nel 1925, con il completamento di quella che sarebbe passata alla storia come Tribune Tower di Boston, avendo vinto il concorso dell’appalto grazie a un progetto neo-gotico dall’aria tanto velatamente minacciosa da poter entrare a pieno titolo in un film di Batman, in qualità di quartier generale per l’antagonista di turno. Per trasferirsi coerentemente, dopo un breve periodo sabbatico, nella città di New York ponendosi al servizio del facoltoso ristoratore di origini italiane Placido Mori, per cui fornì un rinnovamento della sua facciata su Bleecker Street, con colonne doriche ed altri elementi preso in prestito dal canone neoclassico, in cambio di vitto e alloggio fino al conseguimento del suo prossimo lavoro. Occasione che si palesò grazie ai contatti intrattenuti con l’allora definita American Radiator Company, pochi anni prima della fusione con la Standard Sanitary per costituire il rinomato produttore di impianti di riscaldamento (oggi non più in affari) dal nome di American Standards, Inc. In un periodo in cui gli affari andavano decisamente bene, al punto di necessitare della costruzione di nuovi capienti uffici completi di showroom in quella che potremmo definire la capitale ufficiosa dell’intera costa orientale statunitense. Fu perciò un’irripetibile incontro d’intenti, capacità e coraggio, a permettere la posa in opera di quello che sarebbe diventato uno dei grattacieli più atipici, e memorabili, del suo intero contesto di appartenenza.

L’American Radiator Building, come fu chiamato fin da subito, sorse quindi a partire dal 1936 in un prestigioso lotto antistante al Bryant Park della zona di Midtown, con un progetto originale di una torre verticale piuttosto stretta per un’altezza di “appena” 23 piani, in posizione arretrata rispetto all’antistante 40° Strada in osservanza alle indicazioni dell’Ordinanza di Risoluzione Urbanistica del 1916. Questo almeno finché all’autore principale, consultandosi con il collega coinvolto per l’importante progetto J. André Fouilhoux, non venne in mente di aggirare le rigide imposizioni del sindaco tramite l’implementazione di una serie di setbacks o punti di restringimento scalare nella forma complessiva dell’edificio, situati rispettivamente al 12°, 17° e 23° piano. Ma l’aggiunta forse più notevole, nonché coraggiosa effettuata in corso d’opera, fu qualcosa di lungamente teorizzato da Hood, come il sovvertimento delle imposizioni cromatiche ai creatori di edifici fino a quel significativo momento…