Verso la metà del tardo periodo Giurassico, per essere specifici nell’era Kimmeridgiana (155-150 mya) un gruppo di pesanti stegosauri si aggirava nella parte centrale del Gondwanaland. Il vasto continente composto dalle masse di quelli che oggi costituiscono il Sud America, l’Africa, l’Antartico, l’Arabia, l’India e l’Australia, divenuto attraverso le ultime migliaia di stagioni un luogo torrido e piuttosto brullo, per l’essenziale innalzamento dell’intera temperatura terrestre. I grandi dinosauri erbivori dal dorso corazzato, grazie alla grande quantità di piastre ossee, avevano migrato per molte settimane, divorando progressivamente un certo numero di piccole macchie boschive. Scontrandosi a più riprese con famelici allosauri, ceratosauri e saurophaganax “addentatori di carne”, i membri più deboli del branco erano stati progressivamente eliminati, mentre i maschi dominanti e le loro consorti, vibrando poderosi colpi con i loro possenti thagomizer caudali, simili a mazze ricoperte d’aculei, avevano stoicamente accettato la nuova ragnatela di cicatrici e lesioni sull’intero estendersi dei loro possenti corpi. Ma ora, l’ultimo tramonto si stava progressivamente avvicinando sulla strada del loro destino: stanchi ed affamati, senza nessun tipo di risorsa, gli antichi guerrieri erano giunti al termine della loro corsa. A meno che… La matriarca del gruppo, accompagnata da un gruppo di cuccioli della grandezza approssimativa di un’automobile Smart, fermò improvvisamente la sua marcia; rivolgendo il collo taurino verso il placido lucore del tramonto, sollevò quindi lo sguardo verso il cielo, per lasciare scaturire un complesso verso modulato noi avremmo potuto associare al soffio di un drago di komodo. Ella aveva scorto, infatti, una lieve irregolarità nel paesaggio, come un’indentatura su un costone di roccia. In molti, tra gli esemplari che si trovavano più vicino, fecero ben presto lo stesso, mentre il sottile istinto ereditato nella lunga marcia dell’evoluzione permetteva al loro piccolo cervello, non più grande di quello di un cane (per un animale adulto dal peso di 4,5 tonnellate) di comprendere che cosa ciò potesse significare. Una sorta d’inumano senso di sollievo percorse in quei momenti l’intera carovana. Poiché gli stegosauri ben sapevano di aver trovato l’occasione vegetale di rifocillarsi: all’interno di una rarissima, quanto preziosa, Valle Perduta nella distesa senza fine del bush prossimo alla desertificazione.

I mutamenti climatici e geologici, per loro implicita natura, richiedono moltissime generazioni. E tendono a operare sulla base di una funzionale concatenazione tra causa ed effetto, incapace di coinvolgere ogni singolo elemento di un particolare contesto geografico. Così che sussistono casualità, particolarmente amate dai creatori di romanzi, in cui qualcosa di predestinato all’estinzione, per il cambiamento inarrestabile dello stato dei fatti, possa sopravvivere intonso attraverso le incalcolabili generazioni. Per riemergere, come se nulla fosse, all’altro lato della nebbia pluri-millenaria, come se niente fosse, sembrando chiedere all’indirizzo dell’uomo: “Allora, che cosa vogliamo fare adesso?” Una domanda che probabilmente avrà finito per rivolgere a se stesso David Noble in persona, la guardia forestale che accompagnata dai colleghi Michael Casteleyn e Tony Zimmerman, in un fatidico 10 settembre del 1994 giunse all’orlo precario di un profondo canyon nel parco naturale di Wollemi, sito ad appena 150 Km dalla fiorente metropoli di Sydney, capitale dello stato australiano del Nuovo Galles Meridionale. Fatidico perché, una volta calatosi oltre il baratro grazie all’impiego delle immancabili corde, gli spedizionieri finirono per ritrovarsi proprio in quello stesso paesaggio, ombroso ed accogliente, che tanto sollievo avrebbe potuto portare alla comunità migrante degli stegosauri. Un letterale bosco di conifere alte tra i 25 e i 40 metri, del tipo che i primi coloni di quel continente sarebbero stati fin troppo pronti a definire dei “pini”, sebbene Noble e compagni, dotati di una valida conoscenza di base della botanica scientifica moderna, non avrebbero tardato ad identificarli correttamente come appartenenti alla vasta famiglia delle Araucariaceae, oggi diffuse in circa 40 specie in America Meridionale, Sud-Est Asiatico ed Oceania. I quali, sebbene presentassero alcuni punti di somiglianza con le varietà botaniche arcinote dell’albero kauri (gen. Agathis) o il cosiddetto pino di Norfolk (gen. Araucaria) avevano anche alcuni tratti distintivi assolutamente degni di essere sottoposti all’attenzione di un vero esperto. Ivi incluse le foglie spiraleggianti, in una serie di distinte creste o puntali, con al termine dei rami due diverse tipi di pigne: oblunghe oppure con la forma di una sfera. E soprattutto, gli intriganti tronchi bitorzoluti, paragonabili alla superficie realizzata da qualcuno che avesse deciso, per qualche ragione, d’incollare l’intero contenuto di una scatola di Corn Flakes a un tubo di cartone verticale. Qualcosa di notevole, compresero perciò, aveva avuto l’occasione di presentarsi sotto i loro occhi…

scienza

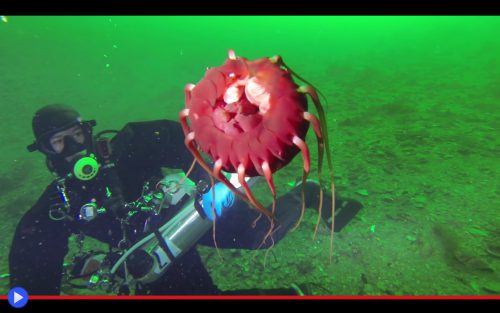

Florilegio di luci che si affollano nel fiordo: un milione di meduse con la forma di un fungo

Creature tanto diverse dalle linee guida indicative conosciute dall’uomo, da potersi meritare a pieno titolo l’aggettivo “aliene” che non significa per forza extra-terrestre, bensì privo delle doti che comunemente servirebbero a identificare… Un terrestre. Tutto questo e molto altro, una volta tratte fuori dal contesto, finiscono per diventare le meduse, prive di occhi e di cervello, ma anche di radici o cellule pensate per trarre nutrimento dalla pura e semplice luce del Sole. Facendone per forza di cose dei veri e propri predatori, capaci di attraversare le distese subacquee trasportate dalle correnti oceaniche, lasciando dietro di se una letterale scia di morte e distruzione. Cobepodi. Krill. Ostracodi. Chetognati. Tutte forme di vita piccolissime, ma sottoposte ad un eccidio d’entità terrificante, mentre quotidianamente vengono agguantati da un lungo tentacolo, trasportati fino a quelli circostanti l’apertura boccale. E senza un minimo d’esitazione, inglobati in quello stomaco molte migliaia di volte più capiente del loro. Eppur potremmo scegliere di definire, persino nelle vaste moltitudini marine, precise graduatorie in merito a una simile faccenda, di cosa appaia degno a pieno titolo di tale planetario agnosticismo, inteso come una natura che parrebbe appartenere e Venere, Plutone o una qualche inospitale luna di Giove. E se così fosse davvero, non ci sono molti dubbi in merito: la Periphylla periphylla, o medusa elmetto/cappello di Babbo Natale, avrebbe il chiaro merito di venire tra i più alti membri di tale classifica creata dal pensiero umano. Essendo non a caso l’unica rappresentante del suo genere, come desumibile dal nome specifico ripetuto ripetuto per ben due volte.

Ogni anno, verso giugno-luglio, tende a succedere la stessa cosa; sebbene non si tenda a farci caso sempre per la stessa conseguenza tra causa ed effetto. Così talvolta è l’esperienza di un pescatore solitario, che ne scorge il rosso abito impigliato all’interno della propria rete. Qualche altra, appaiono degli esemplari morti sulle anguste spiagge, troppo lenti o incauti per tornare a nascondersi dalla luce diurna, per loro pari a una condanna senz’alcuna possibilità d’appello. E certe altre, semplicemente se ne nota la presenza, per il calo di numero del pescato, causa fagocitazione sistematica delle fondamentali larve fuoriuscite dalle uova di pesce. Siamo a Trondheimsfjord, tanto per fare un esempio, benché situazioni analoghe abbiano ragione di verificarsi lungo l’intera costa della Norvegia; e alquanto inaspettatamente, anche dentro varie insenature e luoghi dei distanti oceani meridionali, fino all’Antartide, luogo più gelido del nostro intero pianeta. Il che risulta tanto più incredibile, quando si considera come stiamo parlando di un tipo di creatura da circa 30 cm e 540 grammi di peso, che normalmente sopravvive solo a temperature situate tra i quattro e gli undici gradi celsius, con punte massime di venti sopra lo zero. Ma naturalmente, l’escursione termica tende a pesare in modo molto meno significativo quando si parla di esseri che vivono a una media di 2000-2500 metri sotto il livello del mare, benché tendano a concedersi regolari escursioni notturne fino alle acque maggiormente nutrienti (per il loro metodo di filtratura) che si trovano ad appena qualche decina di metri dai confini dell’aria. Il tutto, sempre premurandosi di fare la propria mossa tra l’alba ed il tramonto, a causa della già citata debolezza simile a quella di un troll o un vampiro. Un’avversione fotofobica che trova la sua unica ragione per il vermiglio pigmento che ne ricopre l’epidermide, chiamato porfirina, che tende a danneggiarsi non appena viene inibito dall’effetto della luce solare. Per un’insolita condizione chimica, che poteva appartenere solo a simili creature abissali, ulteriormente riconfermata dalla grande quantità di L-lattato deidrogenasi (LDH) all’interno del loro organismo, un’enzima incaricato di far funzionare il metabolismo nell’assenza pressoché totale di ossigeno. Una dote degna di essere chiamata niente meno che fondamentale, per riuscire a definire una creatura che potrebbe provenire da un’antica diaspora di mondi lontani…

Nuova luce sul fiorente fenomeno alpino della neve insanguinata

In un primo momento, capisci che qualcosa non va dallo sguardo dei passanti che si fermano in mezzo alla strada, di fronte all’impianto montano di risalita. Gli occhi spalancati, alcuni parlano sottovoce. I più giovani puntano il dito e sorridono perplessi, mentre qualcuno sembra, addirittura, spaventato. Un bambino, sulla distanza, tira fuori la lingua e solleva la mano con il gesto apotropaico delle corna dei metallari. Fermandoti d’un tratto, provi per un attimo l’istinto di chiederlo con tono stizzito, rivolgendoti all’ineducata collettività: “Che succede, gente, ho qualcosa sul viso?” Ma è proprio mentre gli occhi volgono per qualche attimo verso il suolo asfaltato, che una presunta dichiarazione d’innocenza nello stile di un racconto di Agatha Christie sembra assumere la priorità nella mansione comunicativa dei momenti; poiché rosse, sono le tue mani e ancor più rossi i pantaloni. Davvero, come hai fatto a non accorgerti di tutto questo? “…Possibile che sia ferito?” Ti chiedi a quel punto un po’ perplesso, ripensando alla piccola caduta subìta nell’ultimo momento della tua discesa, poco prima di smontare lo snowboard e metterlo sotto il braccio sinistro. Già, la tua tavola di scivolamento… Ed assassinio, o almeno così sembra in quel preciso momento della giornata. Mentre ettolitri di liquido ematico, dalla provenienza totalmente incerta, grondano da essa come sangue di una testa d’ascia al termine di una battaglia medievale. Improvvisamente immobile, esclami: “Oh, angeli del Cielo. Cosa ho fatto per meritarmi un tale marchio d’infamia tra i viventi?”

Risposta, personalmente: nulla. Dal punto di vista esistenziale riferito alla tua intera specie d’appartenenza, le sue emissioni frutto dell’industria, l’inquinamento dei trasporti su scala globale: neanche. Poiché non v’è (ancora) una correlazione chiara, tra la progressiva diffusione e il conseguente florilegio delle misteriose alghe ricche di carotenoidi, riconducibili principalmente alle immediate vicinanze tassonomiche della specie cosmopolita Chlamydomonas nivalis. Che si trovano alla base del fenomeno alternativamente chiamato “neve al cocomero”, “alla fragola”, “lampone” o “massacro degli innocenti.” Intesi come gli sfortunati cumuli, che appaiono a partire da quel punto ricoperti di un terrificante pigmento tendente alla tonalità vermiglia, tale da farlo sembrare la scena plateale di una serie d’omicidi irrisolti. E non soltanto da un punto di vista metaforico, visto come lo strato candido di antichi ghiacciai e zone limitrofe, in conseguenza di un tale fenomeno, tenda a diventare progressivamente più sottile fino alla futura probabile, ed irrimediabile scomparsa. Un dramma che possiamo rintracciare nel valore otticamente inderogabile dell’albedo, ovvero la capacità innata di quella sostanza di riflettere l’intero spettro dei raggi solari, per l’effetto naturale del color più candido di questo intero Universo. Ma comincia tu per caso, oh demiurgo degli alti picchi, a ricoprire quella massa farinosa di vermigli eritociti (o per meglio dire, questa loro vegetale equivalenza) e non potrai che aspettarti conseguentemente una maggiore propensione a liquefarsi, per l’effetto di raggi solari che piuttosto di essere rispediti al mittente, subiscono il processo di essere assorbiti nel profondo di quel manto. Ed iniziano ad eroderlo dall’INTERNO!

Naturalmente, non c’è alcun intento malevolo in questi particolari appartenenti del phylum dei cloroplasti o “alghe verdi”, come vengono chiamate per antonomasia, dalla natura unicellulare e l’assoluta propensione a formare delle vaste colonie, replicando se stesse fino alla più grande quantità che gli è possibile in funzione delle condizioni ambientali vigenti. Il che parrebbe corrispondere negli ultimi dieci anni a questa parte, in determinati luoghi come le Alpi francesi ed italiane, le Montagne Rocciose, la Groenlandia e persino determinate regioni dell’Antartide, a veri e propri florilegi spropositati, tali da incrementare una possibile narrazione apocalittica sulla fine dei Tempi. Incipiente ora della dannazione, accetta il mio solenne gesto di venerazione! Oh Principe del tenebroso Regno degli sciatori…

La bolla pulsante che libera questa lucertola dall’incombenza di prendere fiato

Per i serpenti predatori del Costa Rica e il resto dell’America Centrale, la velocità è diventata una dote primaria nella cattura del loro pasto quotidiano. Questo perché molte delle loro prede, attraverso i secoli successivi, hanno appreso una speciale via per guadagnarsi la salvezza: immobili, attente, rigide nella muscolatura e nello sguardo. Le lucertole anolidi dell’ecomorfo arboricolo, che tanto bene sanno del pericolo, non son più solite aspettare la venuta dell’ora fatidica in mezzo alle fronde della volta forestale. Bensì sulla punta più estrema dei rami degli alberi, presso un ruscello o fiume dall’acque relativamente scorrevoli, in assenza per lo meno apparente di una qualsivoglia valida via di fuga. Illusione che ben presto si dissolve, nel preciso momento in cui la morte strisciante fa il suo tentativo d’avvicinamento, e il rettile dalle quattro corte zampe, senza nessun tipo d’esitazione, tranquillamente salta giù e sparisce tra le limpide acque sottostanti. Letteralmente e nel senso che, per riuscire a vederlo riemergere, occorrerà aspettare tra i 15 e i 18 minuti, in maniera analoga a quanto succede con le rane. Il che costituisce, di sicuro, una questione in grado di suscitare un certo grado di perplessità e sorpresa, quando si considera come dal punto di vista morfologico l’Anolis aquaticus, unico piccolo rettile, distante parente dell’iguana, che era stato associato a partire dal 2008 e fino al giorno d’oggi ad una simile distintiva abitudine, appaia per il resto del tutto simile a qualsiasi altro membro del suo vasto genere d’appartenenza. Mentre uno studio pubblicato lo scorso 12 maggio sulla rivista Current Biology, da Mahler, Swierk e colleghi, chiarisce e rende al tempo stesso ancor più notevole l’intera questione. Riuscendo ad attribuire, mediante una lunga e complicata serie d’osservazioni, questa stessa propensione all’immersione ad un minimo di 18 specie differenti, molti delle quali appartenenti a regioni geografiche nettamente distinte, ciascuna osservata mettere a frutto in condizioni controllate lo stesso, notevole espediente. A partire dalla cattura pressoché spontanea, nei primi attimi successivi all’immersione, di una o più goccioline facenti parte del flusso acquatico, grazie alle naturali doti idrofobiche della loro pelle scagliosa, con una particolare efficienza riscontrata a tale fine proprio dell’estremità draconicamente appuntita del loro muso. Presso cui, come ampiamente documentato in una serie di video diventati in seguito famosi, il globo gassoso è solito apparire e scomparire a ritmo controllato, mentre la lucertola inala, e conseguentemente esala, i propri rapidi respiri sommersi. Giungendo a dimostrare l’innegabile capacità di riempire i propri polmoni con la stessa aria che vi è già passata in precedenza, in maniera non dissimile da quella possibile per gli utilizzatori umani di un rebreather, meccanismo tecnologico in grado di bloccare, eliminare o smaltire in qualche modo l’accumulo nocivo di CO2. Un sistema del tutto paragonabile per intento e funzionamento a quello posseduto dalla lucertola, il cui approccio della bolla giunge effettivamente a formare una sorta di membrana permeabile, da cui tutto il gas prodotto tramite lo sforzo polmonare tenderà rapidamente a fuggire, causa l’aumento di pressione, mentre il molto ossigeno contenuto nelle acque turbinanti del ruscello, un po’ alla volta, giungerà ad occupare il suo posto. E così via per il più lungo tempo possibile, in maniera analoga a quanto fatto da talune specie d’insetto quali lo scarabeo tuffatore (gen. Dytiscus) o altri artropodi come il ragno palombaro (Argyroneta aquatica, vedi precedente trattazione) sebbene per un periodo dall’estensione più breve causa la maggiore necessità d’apporto gassoso al sostentamento efficace di organismi dalle dimensioni decisamente superiori. E abbastanza variabili, se è vero che il nuovo studio brilla indubbiamente per varietà e tipologie dei suoi soggetti dimostratosi capaci di realizzar l’acquatica impresa…