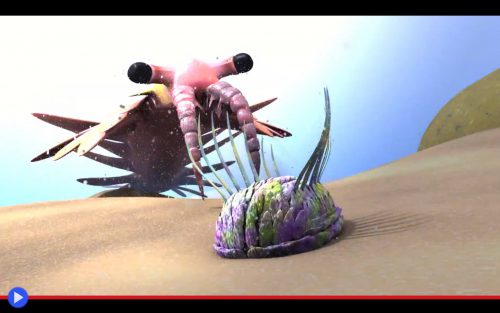

“La fantasia imita la natura” è i tipo di affermazione che ritrovi in molti casi nell’analisi retrospettiva delle creazioni immaginifiche prodotte dall’umanità ma che non ti aspetteresti, previo approccio al tema dell’ecologia preistorica, di trovare in siffatta guisa inaspettatamente rilevante. Pensate quindi al mecha-robot Voltron che combatte il male proveniente dalle vastità del cosmo, le cui gambe, braccia, torso e testa sono la diretta risultanza di una serie di leoni totalmente indipendenti, capaci di ricombinarsi ogni qualvolta si presenta la necessità di contrastare un avversario particolarmente imponente (un concetto, questo, ripreso da innumerevoli serie televisive e cartoni animati di provenienza giapponese). Ed ora provate ad applicare questo stesso approccio alla questione alla schiera di fossili eccezionalmente biodiversa ritrovata nello scorso secolo all’interno dell’argillite di Burgess, l’importante deposito geologico dalla datazione acclarata situato sopra le Montagne Rocciose, stesso luogo dove un tempo le profondità marine nascondevano creature dalla provenienza e caratteristiche tutt’ora oggetto di studio. Trovando al centro dell’insolita questione, la trafila tassonomica vissuta da coloro che si sono interessati nel corso della loro carriera ai qui diffusi e assai probabili antenati degli odierni artropodi, appartenenti all’ordine dei Radiodonta (“bocca a [forma di] ruota”) ed il cui rappresentate più famoso ed illustrato è la specie qui presente dell’Anomalocaris canadensis, le cui diverse componenti furono all’inizio ritenute, da ciascuno degli scopritori, come appartenenti ad una creatura totalmente sconnessa dalle altre. Un errore inizialmente commesso dal paleontologo Joseph Frederick Whiteaves, che incontrando delle strane estrusioni ricurve pensò inizialmente appartenessero ad un qualche tipo di gambero, essendo nei fatti la loro intera coda rimasta priva di zampe (da cui per l’appunto il nome: Anomalo – strano / caris – gambero). Così come Charles Doolittle Walcott, a poco meno di una decade di distanza, avrebbe preso entusiasticamente in mano il fossile circolare di un’insieme di denti, affermando senza dubbio di alcun tipo che dovesse invero trattarsi di una medusa. E qualcosa di simile avvenne poi al collega Simon Conway Morris, inzialmente convinto di aver trovato il corpo centrale di un nuovo strano tipo di spugna marina. Finché non fu proprio quest’ultimo, nel 1978, a comprendere per inferenza da un diverso e successivo radiodonte, il più piccolo Peytoia, di doversi confrontare con i suoi colleghi ed assemblare tutto quello che era stato posto fino a quel momento sopra il tavolo delle divergenti idee. Iniziativa dalla quale scaturì, come mettendo assieme i pezzi di un puzzle privo di precedenti, la forma sorprendente di un singolo animale; imponente, probabilmente assai aggressivo, nei fatti un vero e proprio Leviatano del suo contesto di appartenenza. L’epoca remota del Cambriano, situata tra i 541 e i 485 milioni di anni fa circa, è un tempo di suo conto in cui le singole creature più imponenti difficilmente superavano i pochi centimetri di lunghezza, poiché semplicemente l’evoluzione non aveva ancora permesso di scoprire le strutture biologiche adeguate a sostenere forme fisiche più imponenti. Questo almeno fatta eccezione per la creatura in questione, i cui esemplari adulti potevano raggiungere il metro di lunghezza. Proprio così, mettendo assieme agli elementi, siamo effettivamente al cospetto di quello che potrebbe aver costituito per milioni di anni il più terribile predatore della Terra. Un gigantesco mostro, con tutti gli strumenti necessari a mantenere il predominio degli oceani primordiali e tiepidi del nostro accogliente mondo…

oceano

Come slitte in tronchi di banani custodiscono le audaci tradizioni di Rapa Nui

Vivere nel luogo più isolato della Terra ha chiaramente i suoi vantaggi, soprattutto di questi tempi: preoccupazioni limitate in merito a guerre, pandemie o crisi economiche, totale inesistenza sul carnét di terroristi ed altri detrattori della società civile. Sebbene nel caso dell’Isola di Pasqua, territorio periferico del Cile nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, ciò abbia comportato storicamente un tipo assai specifico di problema… Sto parlando dell’esaurimento, progressivo e inarrestabile, di ogni potenziale risorsa a disposizione, ivi inclusa quella di alberi da usare per la produzione di legname, materia prima imprescindibile per continuare la costruzione dei tradizionali Moai, le teste di pietra tanto rappresentative di questa cultura senza termini di paragone, tanto spesso decontestualizzata dalla narrativa popolare contemporanea. Condizione ambientale che come narrato in maniera storicamente imprecisa ma concettualmente corretta dalla celebre pellicola del 1994, Rapa-Nui, avrebbe portato tali genti, verso l’inizio del XVI secolo, a duri conflitti tribali accompagnati dalla convinzione di essere gli ultimi umani sulla Terra, con conseguente venerazione del mistico Tangata manu o Uomo uccello, una creatura incline a proteggerli in cambio di continue prove di abnegazione e di forza. Vedi il coraggio necessario a lanciarsi a una velocità di circa 80 Km orari, giù dalle pendici del vulcano Maunga Pu’i, con un’inclinazione di 45 gradi mantenuta per oltre 300 metri di tragitto. Mansione ottenibile, allo stesso modo dell’antico arrivo dei coloni polinesiani presso questi lidi, tramite la costruzione di speciali canoe, ricavate in questo caso da due pseudofusti della pianta delle banane tagliati e legati assieme, che contrariamente all’apparenza non costituisce un albero bensì una pianta erbacea, e proprio per questo ancor più funzionale al principio estremo di scivolamento verso l’obiettivo finale. Gloria, vittoria, eternità, princìpi conseguiti da ogni singolo partecipante, ma in modo particolare i vincitori, del pericoloso rituale dello Haka pei. Anticamente un rito riservato al raggiungimento dell’età adulta e conseguente ingresso nelle schiere dei matato’a o guerrieri, mentre oggi viene celebrato esclusivamente nel contesto della grande festa annuale del Tapati, che si configura ad ogni mese di febbraio come la più prossima equivalenza di un vero e proprio concetto di Olimpiadi isolane, finalizzato all’elezione di una “coppia regale” al termine delle prove. Consistenti in corse di cavalli, maratone, attività creative quali la danza e la pittura e infine… Tale terribile dimostrazione, portata innanzi ormai da poche decine di coraggiosi, che regolarmente si conclude con svariati infortuni di variabile entità. Questione ancor più grave, quando si considera le svariate ore di volo che separano eventuali feriti dal più vicino ospedale cileno. Non che questo sembri condizionare eccessivamente, coloro che paiono convinti a tutti gli effetti della propria fisica immortalità quando percorrono l’antica via maestra…

Un soffio d’aria e l’ultima speranza quando il vascello sta per affondare in mare

E per chi stesse cercando l’ulteriore prova che gli oceani terrestri sono come una savana; distessa ininterrotta e popolata di svettanti pachidermi, ciascuno popolato dal suo piccolo seguito di minuti passeggeri… Mahut e addestratori, Lupi di quel mare che non ha confini, pienamente coscienti della singolare maniera in cui, nel caso in cui tutto dovesse sembrare perduto, la galleggiante cavalcatura potrà sempre aprire le sue orecchie, procedendo a estendere la lunga protuberanza nasale. Proboscide gonfiabile, o magica appendice che conduce alla salvezza per tutti coloro che, inseguiti dall’alta marea del disastro, inteso come fiamme o presupposti dell’affondamento, potranno discenderla riuscendo a scivolare fino all’efficiente estremità. Dove nessun pesce, o famelica orca assassina, potranno posizionarsi nell’attesa con le fauci spalancate, causa la presenza dell’ultimo e apprezzato dono dell’elefante. Ma non c’è metafora che tenga, in merito a simili oggetti: siamo innanzi, sopra e dentro ad una serie di perfette zattere di salvataggio. In quanto create sulla base dei principi necessari ad essere inaffondabili, impossibili da ribaltare, accoglienti e particolarmente spaziose: fino a 150 persone potranno trovare una collocazione all’interno; in un periodo complessivo di appena 10 minuti a dir tanto. Certo, d’altra parte, tutto questo è opera dell’ingegno e l’avanzata competenza tecnica dell’uomo. E prende il nome di MES: Marine Evacuation System, uno dei tanti segni facilmente apprezzabili dell’attenzione moderna nei confronti della sicurezza e la sopravvivenza di coloro che operano per il bene collettivo.

Utilizzando un approccio maggiormente descrittivo alla faccenda, dunque, il dispositivo in questione non è altro che un contenitore di forma cilindrica abbinato ad una bombola di gas nitrogeno. Collegato ad una scatola, anch’essa pronta ad irrorarsi della voluminosa sostanza, al fine di lasciar fuoriuscire una verticale via privilegiata verso il fondo delle sfortunate circostanze. Il tutto da posizionarsi preventivamente presso la murata di una nave, al fine di poter estrinsecare tutto il proprio potenziale nel momento malaugurato in cui dovesse presentarsene la necessità. Una semplice e opportuna risposta, alla necessaria domanda che in molti si posero successivamente al 1912, con il naufragio del più celebre transatlantico andato incontro a un iceberg distruttore, quando l’assurdità di avere un numero del tutto insufficiente di scialuppe in proporzione ai propri passeggeri fu all’improvviso evidente innanzi agli occhi del mondo. Una domanda che recita grosso modo: “Se l’intero ponte dovrà essere occupato da lance di salvataggio, dove potremo mettere, esattamente, le persone?” Perché un semplice natante con camera d’aria, fino all’epoca contemporanea, era sostanzialmente una trappola mortale in condizioni marittime meno che ideali. Un semplice gommone non galleggia tra inquietanti cavalloni alti quanto un palazzo di quattro piani… Non molto a lungo. Ed è proprio per superare tale limite che nel 1979, almeno stando a Wikipedia, alla compagnia neozelandese RFD sarebbe venuta un’intrigante idea…

Aloha, la seppia luminosa che ama tanto seppellirsi con piè leggero

Un certo tipo di proporzioni, una determinata serie di tratti distintivi. Costituiscono l’insieme del complesso di fattori estetici, complessivamente determinanti al fine di attribuire a una specifica creatura l’aggettivo di “carino”. Non splendente, né magnifica o gloriosa, termini che sono paradossalmente più generici nel proprio vasto ventaglio di applicazioni, bensì propriamente limitati ad un particolare tipo di bellezza, quella che deriva dal sembrare al tempo stesso inoffensivi ma zelanti, giovani ed inconsapevoli del continuo rinnovarsi dei giorni. Un processo attraverso il quale causa ed effetto si perpetuano, continuamente, sulla base dei bisogni espliciti della natura… Alla seppia non più lunga di 3 cm Euprymna scolopes non importa affatto, di suo conto, dell’apparente provenienza da un pratico disco volante atterrato direttamente dal mondo dei cartoni animati. Quando tutto quello che essa è, ovvero la sua pura essenza, costituisce il dono ereditario di un preciso corso evolutivo, mirato a massimizzare la percentuale di esemplari in grado di raggiungere l’età riproduttiva, preservando la continuità di una tanto distintiva e incomparabile creatura dai 10 arti operativi e i grandi occhi attenti che si voltano in qualsiasi direzione. Mentre cerca, molto attentamente, il profilarsi di potenziali prede di passaggio nel Pacifico Centrale, ovvero gamberetti, larve di pesce ed altri appartenenti al grande bioma sovrapposto del sostrato oceanico hawaiano, di cui è in grado di nutrirsi soprattutto nel profondo della notte del suo territorio, quando sorge dal profondo sonno diurno e inizia ad aggirarsi verso il pelo trasparente della superficie. Situazione d’importante vulnerabilità per tutti gli esseri pinnuti, alati oppure privi di uno scheletro come i molluschi, salvo l’utilizzo di efficaci contromisure di qualche tipo. Ed in questo, il cefalopode in questione appare particolarmente ben dotato, data l’efficacia di un particolare metodo di mimetismo che deriva dall’esatto opposto del senso comune. Poiché quando ci pensiamo al posto suo, nel profilarsi di una tale contingenza, l’ultimo pensiero che potremmo elaborare è: “Senz’altro passerei davvero inosservato, illuminandomi d’un tratto come un lampadario.” Ma la seppia, che è depositaria di un diverso tipo di saggezza, ben conosce l’essenziale verità. Di quale sia l’approccio più frequentemente utilizzato dai suoi predatori per scovarla e farne un sol boccone, tra cui foche monache, pesci lucertola e barracuda, ovvero l’individuazione di una sagoma più scura, che si staglia innanzi al tenue lucore del cielo notturno. Innanzi al quale non sarebbe forse meglio, presentarsi come la possibile scintilla di un astro distante? O magari perché no, persino la Luna stessa…