Immaginate uno scenario in cui un androide pensante dall’elevato grado di perizia si trovasse ad effettuare un compito materialmente rilevante, come assemblare i componenti di un macchinario complesso all’interno di una fabbrica del prossimo futuro. E i critici di tale circostanze, guardandolo con diffidenza, raggiungessero il consenso che: “Il robot sta eseguendo il programma di cui è stato insignito senza nessun tipo di sentimento. Esso finge soltanto di essere un membro produttivo della società. Per questo, il suo contributo non ha valore.” Eppure forse, al termine del turno di lavoro, la flangia dal profilo convesso, l’albero a camme, la biella contro-ritorta non sono forse confluite per dar forma all’oggetto desiderato? E tale apparecchio non verrà impiegato, a sua volta, per svolgere mansioni utili alla collettività civilizzata? Ogni dubbio, ogni resistenza all’importanza che individui-macchina dalla capacità di elaborare i dati e agire di conseguenza, nasce dall’idea tutt’ora pervasiva che i la mente sia un qualcosa d’irriproducibile e in qualche maniera sacro. Che il gesto di un essere umano abbia un valore inerente, simile a quello del demiurgo, originale artefice dell’Universo. E se pure l’evidenza ci ha ormai fornito prove incontrovertibili che i computer possono occuparsi di mansioni creative, esibendo capacità assolutamente degne di nota e persino superiori alle capacità dei loro programmatori, l’arte resta relegata ad un contesto psichico in qualche maniera differente. Quasi come se la sua mancanza d’utilità per così dire “pratica” potesse esimerci in qualche maniera dall’accettare il contributo di secondo grado, derivante da coloro che hanno programmato gli strumenti perfettamente in grado di crearla in autonomia. E sarebbe perfettamente lecito, a seguito di questa presa di coscienza, pensare che la dolorosa accettazione possa giungere anche a diverse decadi da questi giorni, quando semplicemente non sarà possibile evitare di accettarne le conseguenze. Tranne per il dettaglio, difficile da trascurare, che l’intento di mettere la macchina di fronte a una tela può esser fatto risalire a prima dell’invenzione dei microprocessori, quando nel 1968 il pittore inglese Harold Cohen (1928-2016) già pluri-premiato partecipante alla Viennale di Venezia, decise di accantonare tutto quello che aveva ottenuto fino a quel momento e ricominciare da capo. Causa la visita per una lezione presso l’Università della California, a San Diego, dove aveva conosciuto il musicista e programmatore Jeff Raskin, che lo introdusse ai misteri e meraviglie dei cervelli meccatronici grandi quanto un’intera saletta di studio. Computer inflessibili e di complicato utilizzo, il cui principale metodo d’inserimento dati erano ancora le schede perforate, ma che esattamente come oggi potevano già essere connessi ad arti o corpi robotici, per trasferire i risultati dei propri calcoli nella forma maggiormente desiderata. Da qui l’idea, per la prima volta messa in pratica proprio presso il campus della UCSD dove aveva chiesto ed ottenuto di potersi stabilire temporaneamente, di dare una forma numerica a determinati criteri estetici. Gli stessi utilizzati, per l’appunto, dai bambini al fine di tracciare un’immagine all’interno di un foglio: “Crea una linea, racchiudi un punto. Riempi un vuoto.” Il primo limitato tentativo, di spostare il campo d’analisi all’interno di un territorio letteralmente inesplorato. All’interno del quale un qualcosa che era al tempo stesso niente più che un pennello, ma anche molto più di questo, poteva prendere l’iniziativa e generare conseguenze letteralmente inaspettate dal suo creatore. Perciò fu assai difficile negare che, per quanto si trattasse soltanto di un piccolo spiraglio di un portale molto più vasto, nulla avrebbe potuto più essere lo stesso…

tecnologia

L’esperimento francese di un caccia sensibilmente più piccolo del suo motore

Superata sopra i campi di battaglia nel combattimento aereo e l’utilizzo dei bombardieri tattici per intralciare le operazioni nemiche, la Francia la termine della seconda guerra mondiale iniziò in modo laborioso a ricostruire la reputazione militare delle sue grandi armate. Trionfatrici per un migliaia di anni, sui campi di battaglia del Medioevo e del Rinascimento, ed ora finalmente interessate, come imprescindibilmente necessario nello scenario geopolitico successivo alla seconda guerra mondiale, nell’ottenimento di un qualche tipo di supremazia aerea. Non volendo quindi necessariamente ambire all’affidabilità ed ottimizzazione dei velivoli americani, né la brutale efficienza e potenza di fuoco di quelli sovietici, l’Arsenal de l’Aéronautique (o SFECMAS – (la Société Française d’Etude et de Constructions de Matériel Aéronautiques Spéciaux) di proprietà statale fece qualcosa di largamente inaspettato: acquistare nel 1953 la compagnia privata di Bourges, Nord Aviation, perseguendo assieme ad essa l’ambizioso miraggio dell’aereo più veloce al mondo. Il paese più esteso dell’Europa Occidentale aveva infatti una particolare strategia progettuale aeronautiche, all’epoca, che si distingueva nettamente da quella delle altre potenze economiche coéve. Consistente, essenzialmente, nella costruzione di prototipi di legno, con motori sottodimensionati o assenti, che venivano successivamente trainati in volo e fatti planare per qualche chilometro fino alla pista d’atterraggio della base di partenza. Un approccio che si era rivelato già dal 1951 utile, con l’esperienza riuscita del modello Arsenal 2301, a riconfermare l’efficacia delle ali a forma di delta, con un impennaggio sopraelevato, il naso a punta ed una fusoliera sufficientemente tozza da riuscire ad ospitare un potente impianto di propulsione. Fu perciò del tutto naturale, tre anni dopo, utilizzare tale punto di partenza per creare il compatto Nord Gerfaut (“girifalco” o F. rusticolus) un aereo monoposto sperimentale dotato di motore Atar 101F da 42 kilonewton, destinato a dimostrarsi come il primo aereo costruito in Europa capace di raggiungere la velocità di Mach 1.13 nel volo livellato e senza l’uso dei postbruciatori. Ed è attraverso l’effettiva evoluzione dei principi tecnici e specifiche ambizioni procedurali, che a partire dal traguardo qui raggiunto le autorità stilarono un documento, per richiedere la creazione di una nuova tipologia d’intercettore capace di raddoppiare la velocità effettiva del suono, raggiungendo l’abito numero del Mach 2.0. Fu a questo punto coinvolto Jean Galtier, l’ingegnere capo della SFECMAS, per una serie di modelli, numerati rispettivamente 1400, 1500 e 1910, il secondo dei quali, l’unico a progredire fino al punto di un prototipo funzionante, sarebbe in seguito stato ribattezzato come il Nord 1500 Griffin. Una creazione dal profilo tanto distintivo, nonché pragmatico, da riuscire a distinguersi in maniera particolarmente netta dalla vasta maggioranza degli aerei passati, presenti e futuri, vista la maniera in cui integrava la più impressionante dotazione mai concepita in linea di principio per un aereo da combattimento: un Nord Stato-Réacteur da 67.8 kN, lungo più dell’intero modello precedente del Nord Gerfaut. Con il risultato d’ottenere l’impressione, pienamente apprezzabile allo sguardo e non del tutto errata, di un piccolo velivolo posizionato ad arte, sopra un razzo pronto per raggiungere gli strati superiori dell’atmosfera….

La rivoluzione diligente del mostro meccanico che raccoglie il cotone

La profonda comprensione del progresso tecnologico implica fiducia nel concetto, implicitamente non scontato, che il sogno di una singola persona possa cambiare il mondo. Scenari onirici come quello vissuto poco dopo l’anno 1930 da John Rust, meccanico del Texas e collega del fratello laureato in ingegneria, che assieme a lui si era lanciato, con significativa manifestazione di serietà e competenza, in una delle più sentite e significative ricerche di progresso della sua Era: un metodo che funzionasse a scanso di possibili ritardi o gradi di complicazione ulteriore, per semplificare al massimo la raccolta del cottone. Fibra tessile dai grandi meriti economici, motore di profonde e spesso dolorose riorganizzazioni sociali. Come quando il presidente Lincoln, veicolando e interpretando una necessità che apparteneva a molti, fece il gesto necessario d’abolire il diritto a schiavizzare un altro essere umano. Il che avrebbe portato a uno sconvolgimento dei processi funzionali collegati ad un’industria che, nel bene o nel male, aveva condizionato l’economia di un’intera nazione. Sia perciò chiaro come quel risveglio, in una notte carica d’ispirazione, sia un momento registrato nelle cronache ufficiali e più volte raccontato da questa figura d’importanza storica piuttosto rilevante. In cui egli sollevando il dito della mano destra, si ricordò di come le sue mani diventassero appiccicose sui campi della sua famiglia, quando da bambino si bagnava con la rugiada al principio del giorno di raccolta. Da qui ad immaginare un poderoso ‘gin, o motore, entro cui dozzine di copie fedeli e scivolose di quell’arto roteavano rapidamente, risucchiando in questo modo la preziosa materia al centro dell’annosa questione. Sarebbe stata la nascita, di lì a poco, del cotton picker o “raccoglitore” di cotone, l’oggetto teorizzato per la prima volta nel 1890 da Rembert e Jebediah Prescott di Memphis, Tennessee che pur avendone potuto conseguire il brevetto, non si erano messi mai davvero a costruire alcunché di concreto. Questo perché le vie che erano state tentate fino a quel momento risultavano, fondamentalmente, tutte in qualche modo fallimentari, dai sistemi avvolgenti inclini ad intasarsi dopo pochi passaggi, alle avveniristiche macchine pneumatiche o basate sull’elettricità statiche, tutte egualmente inefficienti al fine di scorporare ed aspirare le fibre dalla capsula della pianta. Così che tutti erano convinti, in maniera ragionevolmente esplicita, che il cotone sarebbe stato raccolto unicamente a mano ancora per moltissimi anni. Una presunzione destinata ad invertirsi, in maniera piuttosto drastica ed evidente, con la dimostrazione pubblica da parte dei fratelli Rust del loro prototipo nel 1936 presso la Delta Experiment Station di Leland, Mississippi. Di un apparato che una volta collegato ad un trattore e spinto (piuttosto che tirato) lungo gli ordinati filari delle piante, avrebbe potuto svolgere l’opera di 50-100 lavoranti umani riducendo la forza lavoro necessaria del 75%. Abbastanza da suscitare un senso di terrore latente niente affatto trascurabile, così come quello sperimentato più di un secolo prima per l’invenzione di Eli Whitney, capace di separare le preziose fibre dagli inutili semi all’interno di sferraglianti opifici, portando alla graduale vaporizzazione di centinaia di migliaia, se non milioni di figure professionali. Ma la realtà è che la filiera, da quel fatidico decreto d’emancipazione emesso durante la guerra civile nel 1863, non si era mai davvero adattato all’onda del cambiamento, causando l’effettiva proliferazione di una pletora di fattorie distinte, economicamente poco produttive e inadeguate al fabbisogno vigente. Finché il dito umido di un singolo visionario non si alzò, improvvisamente, a percepire la direzione del vento…

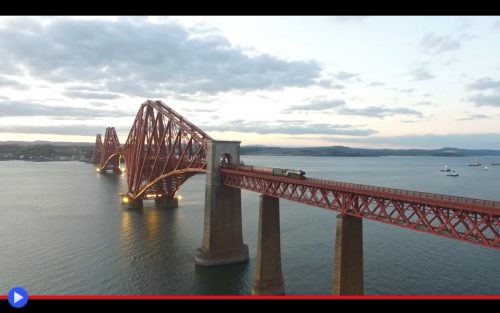

Uno sguardo indietro verso il ponte d’acciaio più pesante delle isole inglesi

Era un pomeriggio uggioso del 1887 quando Sir Benjamin Baker, due anni dopo l’inizio del progetto più importante della sua carriera, salì presso la cattedra della grande aula ad emiciclo del palazzo neoclassico di Albemarle Street, nel quartiere londinese di Mayfair. Dal grande manifesto posto sopra un cavalletto e preventivamente coperto mediante il classico telo nero della suspense, molti dei presenti membri della Royal Institution avevano già intuito il tipo di lezione che aveva intenzione di tenere, sebbene fosse difficile immaginare effettivamente fino che punto avesse intenzione di violare la regola non scritta di questo tipo di contesti accademici, evitando l’uso prosaico di metafore particolarmente ardite ma sfruttando unicamente proporzioni matematiche asservite all’organizzazione dei concetti latenti. Ogni vago sospetto ed elucubrazione, ad ogni modo, furono chiariti nel momento in cui, dopo una breve cappello introduttivo sul concetto del ponte dell’insenatura di Forth e quello che avrebbe potuto significare per la Gran Bretagna, chiese al suo assistente di scoprire la grande fotografia esplicativa: un’immagine che ritraeva tre uomini seduti, due dei quali su altrettante sedie e sopra manici di scopa in posizione obliqua, in opposizione a quelli usati per sostenere dei mucchi di mattoni facenti funzione di contrappeso. In opposizione a quelli posti ad incontrarsi nel punto centrale, assieme a un asse sopra cui era situato in equilibrio il terzo uomo, mantenuto in posizione per la fisica vigente da un enseble così surrealista. Seguì spiegazione probabilmente lunga ed elaborata, che esulando dallo spettro rilevante del presente articolo, possiamo agevolmente riassumere nella frase “Uguale in linea di principio. Ma più grande.”

Molto, molto più grande: con i suoi esattamente 2.467 metri di lunghezza, con 642 di avanzo rispetto al precedente ponte record di Brooklyn a New York, che essendo stato completato soltanto 4 anni prima aveva dimostrato al mondo la fattibilità, e l’efficienza di una sovrastruttura costruita primariamente nell’acciaio dell’epoca moderna, creato grazie al processo Bressemer brevettato nel 1856. Lo stesso portato ad apparentemente valido coronamento in questa terra di Scozia, per inciso, nel 1878 con l’inaugurazione del ponte simile sul golfo di Tay, ugualmente utile a velocizzare ed aumentare l’efficienza del trasferimento di merci verso settentrione, evitando di dover girare attorno a due delle più rilevanti interruzioni paesaggistiche sulla costa orientale britannica. Era questa, tuttavia, un’epoca di grandi cambiamenti e sperimentazioni, che avrebbe a breve portato ad esempio la Francia al di là della Manica alla costruzione dell’iconica Torre Eiffel, un’altra formidabile dimostrazione della superiorità del ferro dall’alto contenuto di carbonio a quello prodotto dalle forge tradizionali. Che molto poteva sopportare, sebbene avesse limiti ancora non del tutto noti. Almeno fino a quella drammatica notte del 28 dicembre 1879, quando per un tragico errore dei calcoli infrastrutturali, proprio il viadotto di Tay cedette in modo catastrofico sotto il peso di un treno passeggeri, portando alla morte di 75 di loro. Fu per questo con un vago senso di trepidante attesa, oltre che oggettiva curiosità, che i presenti alla prima dimostrazione tecnica di cosa Baker e il principale collega, anch’egli “Sir” John Fowler avessero intenzione di fare, per allontanare il più possibile l’ipotesi che un frangente simile potesse verificarsi ancora. Difficile immaginare effettivamente in quanti, nell’insigne riunione, potessero effettivamente immaginare fino a che punto fossero intenzionati ad arrivare…