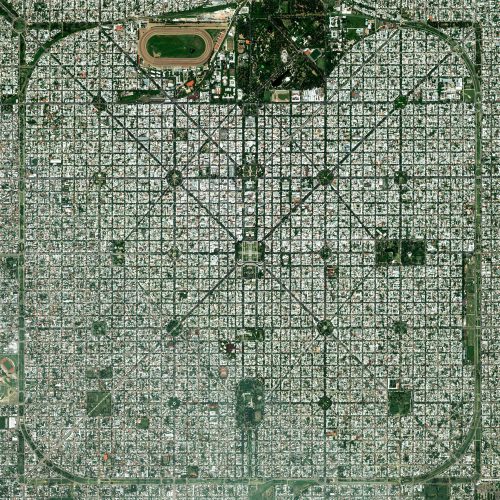

Per ogni causa un effetto, da ogni intenzione, una conseguenza. Quando nel 1881, il presidente dell’Argentina Julio Roca espresse il suo supporto a Dardo Rocha come governatore della regione di Buenos Aires, l’avvocato e politico di carriera, già cadetto navale come il padre che aveva combattuto assieme a Garibaldi si trovò ad affrontare un problema alquanto raro, nonché particolarmente significativo. Con lo spostamento della capitale nazionale presso l’eponimo centro urbano, la già gremita Buenos Aires che Le Corbusier avrebbe definito, qualche anno dopo “Una fenomenale linea scintillante tra la Pampas, il mare e l’infinito” era stato infatti deciso che l’intera zona rilevante avrebbe ricevuto la nuova qualifica di distretto federale. Un nuovo centro amministrativo e politico doveva essere creato, dunque, per la zona contenente, da sola, il 38% della popolazione del paese. Combattendo contro le pressioni secessioniste della sua amministrazione Rocha guardò allora lungo il corso del grande fiume dell’Argento dove i primi coloni spagnoli, più di duecento anni prima, avevano costruito i loro insediamenti e solide fortezze per espandere il controllo del territorio. A ridosso delle antiche acque e circa 50 Km dal centro di B.A, sorsero così le prime pietre angolari della città di La Plata, una grande costruzione destinata a imporre nuove linee guida per l’intero contesto urbanistico di questa regione del mondo.

Rocha aveva scelto infatti d’ispirarsi, a tal proposito, per il grande impulso all’insediamento di cui era stato investito, ad un’impresa simile compiuta quasi un secolo prima in Nordamerica: la costruzione attentamente pianificata di Washington D.C. Una versione rivisitata, e per certi versi migliorata, dell’antico concetto di una città ideale, in cui ogni strada era disposta secondo un piano geometricamente impeccabile, secondo i crismi teorici, ed un tempo rigorosi, di alcune delle più celebrate città europee. Al fine di perseguire un simile obiettivo, chiamò dunque nella sua amministrazione l’architetto di origini francesi Pedro Benoit, che all’epoca faceva parte del dipartimento di geodesica ed ingegneria della provincia, rivestendo al tempo stesso un ruolo all’interno della locale loggia massonica, come depositario degli antichi rituali e segreti della confraternita di Re Salomone. Un reame iniziatico costruito dai seguaci della logica e la precisione di modalità ed intenti, che avrebbero trovato la più esplicita espressione nei piani estremamente precisi che egli aveva in merito all’incarico destinato a renderlo una personalità immancabile nei libri di storia…

progetti

L’opportunità non del tutto sfumata di guidare un camion fuoristrada tra canyon lunari

Raggiunto l’anno 1971 e la quindicesima missione del programma Apollo, nonché quarta destinata a raggiungere la superficie lunare, la NASA su trovò ad affrontare un significativo dilemma. Nonostante nessun geologo fosse materialmente stato sul satellite terrestre ed i campioni di suolo di cui disponevano fossero sostanzialmente insufficienti a farsi un’idea della composizione e natura del suolo, i progettisti si resero effettivamente conto che scendere soltanto dal modulo di atterraggio, potendo muoversi in qualche decina di metri in ogni direzione, non era realmente sufficiente a colmare la carenza di dati disponibili in tal senso. Essi avrebbero perciò dovuto includere, nel carico di volo, un qualche tipo di veicolo semovente, la cui natura e caratteristiche potevano soltanto essere ottimizzate grazie all’uso di una lunga serie d’ipotesi e supposizioni. Quello del cosiddetto rover lunare costituiva, a dire il vero, un concetto dalla lunga storia, rintracciabile fin da scritti e disegni dei tecnici sotto la supervisione di Wernher von Braun, nell’installazione tedesca di Peenemünde. Ben dopo l’esecuzione dell’operazione Paperclip e la conseguente assunzione dei numerosi scienziati di epoca nazista tra le fila del progetto spaziale statunitense, l’intera idea era stata incorporata nel piano per l’esplorazione in varie iterazioni successive, capaci di partire dal fondamentale presupposto che gli astronauti, durante il proprio soggiorno lassù, avrebbero potuto trarre beneficio dall’impiego di un qualche tipo di base semovente. In tal senso il modo in cui venne concepito inizialmente l’automobile spaziale prevedeva un abitacolo pressurizzato, facendo di essa l’equivalente di un moderno camper, veicolo pickup o furgoncino per il trasporto di cose o persone sulla media distanza. Il problema stesso del peso dovuto all’inclusione di una simile risorsa, d’altra parte, risultava essere meno stringente causa l’originale passaggio tenuto in alta considerazione fino al 1968, secondo cui per ciascuna singola missione i razzi Saturn V scagliati oltre l’orbita sarebbero stati due, uno con l’equipaggio e l’altro sormontato come carico dal velivolo LM Truck, un lander a controllo remoto riempito di strumenti, materiali ed almeno un mezzo con ruote per uso e consumo della controparte “umana” allunata auspicabilmente a poche decine di metri di distanza. La prima compagnia contattata per offrire il suo contributo in tal senso sarebbe stata la Bendix Corporation, già fornitrice di strumentazione scientifica impiegata durante le precedenti escursioni extraterrestri, la quale pensò di far ricorso a ciò di cui il programma Apollo già disponeva ed aveva avuto modo di conoscere in precedenza: così nacquero i bizzarri fuoristrada denominati per l’occasione MOLEM e MOCOM. Rispettivamente la versione dotata di ruote di un intero lander per l’allunaggio, oppure la sola sommità di questo, ovvero l’oggetto destinato a ritornare nello spazio che corrispondeva essenzialmente al modulo di comando…

Quattro fiori sulle ali e la visione irrealizzata dell’aereo compromesso all’invasione della Crimea

L’idea che in aeronautica funzionalità e bellezza tendano a muoversi nella stessa direzione viene meno nel momento in cui si prendono in esame determinati ambiti d’impiego, quali il trasporto di carichi pesanti lungo tragitti particolarmente estesi. Quando considerazioni aerodinamiche si scontrano con la necessità di avere spazi cubitali all’interno, ed una forma della fusoliera che permetta il carico e lo scarico di oggetti o veicoli eccezionalmente ingombranti. Così l’An-70, velivolo prodotto dalla Antonov ucraina nella forma dei due soli prototipi nel corso degli ultimi 30 anni, si presenta superficialmente con la forma di un cetaceo marino sovrappeso, il muso bulboso, la carlinga geometricamente sproporzionata nel senso dell’ampiezza e della profondità. Con una concessione, tuttavia, al concetto non del tutto arbitrario di armonia esteriore: l’insolita configurazione dei suoi motori. Quattro D-27 della Ivchenko Progress da 13.880 cavalli, ciascuno collegato a ben due eliche da 8+6 pale a forma di sciabola, in posizione contro-rotativa e situate esternamente alla cappotattura, secondo la logica dei motori a basso consumo di tipo propfan. Il che significa, tradotto in parole povere, che l’aspetto complessivo di tale assemblaggio si distingue nettamente da quello di ogni altro velivolo con turbine rotative, finendo piuttosto per ricordare una girandola o l’infiorescenza di una fantastica pianta decorativa: un loto delle nubi, o iperborea margherita celeste. Giungendo a costituire un tipo di soluzione innovativa e dalle alte prestazioni inerenti, come evoluzione del principio del predecessore Antonov An-22, prodotto in 66 esemplari che iniziarono a essere giudicati obsoleti dall’Unione Sovietica già verso la metà degli anni ’70. Al che sorge spontanea la domanda del perché, esattamente, una delle più famose aziende aeronautiche dell’Europa dell’Est abbia necessitato di oltre 20 anni per raggiungere il completamento del nuovo modello, rimato in seguito e per un tempo altrettanto lungo poco più che un sogno irrealizzabile, almeno per quanto concerneva la sua effettiva produzione in serie. La risposta è duplice e si trova essenzialmente suddivisa in due capitoli, il primo collegato agli imprevisti del destino ed il secondo, come potrete facilmente immaginare visto il nome dei paesi in gioco, di natura maggiormente politica soprattutto a partire dall’ultima decade di eventi internazionali. I contrattempi dunque ebbero inizio già in quello storico 16 dicembre del 1994, corrispondente ad esattamente tre decadi dalla data di ieri, in cui l’originale aereo con numero di serie 01 BLUE decollato dallo stabilimento di Hostomel dimostrò di avere dei problemi alla complessa trasmissione meccanica dei suoi motori, costringendo i tecnici a metterlo a terra per una completa revisione. Ci sarebbero voluti perciò due mesi, fino al 10 febbraio, perché decollasse di nuovo, andando incontro a quello che sarebbe stato il capitolo più nero della sua storia…

Il sacro futurismo del veicolo che sperava di cambiare il senso della sicurezza stradale

Costruire un’auto di successo: quanto può essere difficile? Chiedetelo a Preston Tucker. Prima della progettazione parametrica, delle analisi di mercato, delle simulazioni computerizzate, tutto quello che serviva per varare un nuovo tipo d’assemblaggio di carrozzeria e ruote si esauriva in un’idea e un tavolo da disegno. Oltre a ingenti fondi o tempo da vendere, oppure una combinazione di entrambe le cose. Così negli anni ’50, come loro personale iniziativa di ricerca del mitico sogno americano, personaggi con i giusti presupposti scelsero di cimentarsi nella più nobile delle arti di creazione industriale. Con risultati talvolta magnifici, altre meno, talune semplicemente terribili. E poi venne, bulbosa e lucida, l’Aurora: tutte queste cose allo stesso tempo, connotate dall’intromissione della Provvidenza. Già, perché l’unico uomo al comando portava il colletto bianco e non era quello del tipico completo da lavoro: tale padre Alfred A. Juliano, entrato in seminario decenni prima e membro di una certa fama del Sacro Ordine dello Spirito Santo. Al punto da vantare una congregazione che faceva il tifo per lui, anche quando verso la metà del secolo decise di tornare ad una delle sue vecchie passioni. L’ingegneria, ovviamente, che aveva perseguito assieme alla laura in discipline artistiche, quando avrebbe potuto diventare una giovane promessa del settore automotive (si narra che in gioventù stesse per ottenere un tirocinio alla General Motors, sotto la supervisione del leggendario Harley Earl). Ma la vita è sempre incline a scegliere per molti di noi, così che egli completò gli studi ecclesiastici, indossò la tunica, guadagnò la sua congregazione a Branford, Connecticut. Finché un’abile gestione dei fondi della sua parrocchia, secondo alcuni volontariamente investiti su di lui dai fedeli, nell’opinione di altri sottratti in maniera non propriamente legittima, gli permise d’investire progressivamente in qualcosa che, a suo avviso, avrebbe aggiunto un valore positivo alla moderna civiltà dei trasporti. Costruita in mesi di lavoro nel suo garage, adattando una struttura in fibra di vetro e plastica al telaio di una Buick del 1953 con perizia manuale non indifferente, il prete aveva infatti ricevuto un certo tipo di proverbiale ispirazione: che se un’automobile esteriormente accattivante, ed al tempo stesso più sicura sulla strada, avesse ricevuto un sufficiente successo sul mercato, la costante perdita di vite umane ogni anno sulle strade avrebbe certamente subito un calo. Ed al tempo stesso, altre compagnie avrebbero potuto seguirne l’esempio, giungendo a produrre un innegabile valore positivo per l’epoca presente. L’intento d’altra, per lo meno in linea di principio, avrebbe potuto essere benevolo. Ma l’impietosa linea degli eventi successivi, uno di seguito all’altro, avrebbero condotto l’encomiabile proposito alla dannazione…