Flessibile? Immutabile? Scolpita nella pietra? La “dura” legge della natura, che ogni evento regola negli ambiti di tutto ciò che è animale, vegetale e minerale, può sembrare da vicino la robusta imposizione di una mente autoritaria, co-Lui o co-Lei che ha messo in moto gl’ingranaggi, scrutando in giù con sguardo critico ed intervenendo periodicamente per rimettere le deviazioni non autorizzate. Un certo margine resta d’altra parte l’appannaggio, di tutte quelle creature che in determinati modi riescono ad interpretare quella disciplina giuridica, modificando i termini di tale accordo mai scritto, per piegare ai propri desideri la tanto spesso imperscrutabile catena degli eventi. Cosa potrebbe mai esserne, altrimenti, dell’Evoluzione… Un nugolo di mosche contenute in un barattolo, che agognano a volare verso la luce. Ma nella tenebra di una notte senza Luna o stelle, quando quel coperchio viene sollevato, alcune di loro volano perfettamente verso l’obiettivo; altre, finiscono per congelarsi dentro il vuoto siderale. Ed alcune, forse quelle dal destino meno chiaro ed evidente, riescono a fluttuare parallelamente lungo il termine perimetrale tra i due mondi. Né morte, né realmente “vive” nella stessa maniera dei loro simili, ma un qualcosa d’intermedio tra i due estremi possibili dell’esistenza.

Camminando silenziosamente in mezzo ai boschi più svettanti della California, particolarmente quelli delle Riserve Nazionali delle Sequoie di Henry Cowell e Humboldt, può effettivamente capitare di trovare a chiedersi che cosa, nei fatti, serva dal punto di vista concettuale per riuscire a definire una pianta… Nel preciso momento in cui ci si dovesse trovare al cospetto di uno di quei circa 400 esemplari allo stato brado, la cui colorazione totalmente priva di tonalità tendenti al verde rende fin troppo chiara l’incapacità di generare la clorofilla. Casistica decisamente più rara e biologicamente problematica, rispetto alla semplice assenza di melanina negli esseri umani (o altri animali) poiché in grado di ledere la produzione stessa degli zuccheri a partire dalla luce solare, un processo metabolico assolutamente primario nelle piante, soprattutto quelle in grado di raggiungere e superare in potenza i 115 metri d’altezza con il proprio tronco ruvido e prezioso. E soprattutto il secondo di questi due aggettivi è stato strettamente associato alla storia moderna di questi alberi dal nome latino di Sequoia sempervirens, ma quello anglofono redwood, direttamente derivato da quel legno resistente agli elementi, la marcescenza e persino il fuoco degli incendi, usato per lunghi secoli in multiple branche dell’architettura statunitense. Laddove gli alberi dal colorito pallido, di contro, avevano conservato almeno in parte quel ruolo sacrale cui erano stati elevati nel sistema di credenze dei Nativi, vedi il caso della tribù dei Pomo, che era solita impiegarli nei propri rituali di purificazione. Con l’avvento e il progressivo propagarsi del metodo scientifico, quindi, l’Accademia avrebbe fatto il possibile per continuare a preservare queste interessanti mutazioni, la cui stessa esistenza avrebbe potuto costituire un enigma in grado di alimentare uno stato di perplessità costante attraverso il trascorrere delle generazioni. Se non fosse stato per la conoscenza largamente acclarata di una delle speciali caratteristiche della sequoia californiana, ed in particolare la fonte principale la sua arma segreta contro ogni tipo di evento distruttivo, vedi gli incendi boschivi causati dai fulmini, o altri processi dalle origini più o meno naturali…

evoluzione

A proposito del bruco super-velenoso che trasporta sulla schiena una barriera di peptidi

Striscia, striscia, non cammina ma striscia. Circondato di aggressivi aculei, che nessuno avrebbe mai la voglia di toccare. Anche se il pericolo che lui contiene, nella subdola realtà dei fatti, trova posto più che altro dentro l’ornamento simile alla piuma di un cimiero, che si trova replicato nella parte frontale, e sul retro dell’animale. I cui peli aguzzi appaiono ritratti dentro l’approssimazione artropode di un anemone di mare, fino all’attimo in cui potrebbe rendersi opportuno agire, onde prevenire l’irreversibile trasferta all’altro lato dell’Esistenza! Già, corposo limacodide, rappresentante della prolifica specie della Doratifera vulnerans (letteralmente dal latino: Portatrice di Dolore…) Nello schema generale dell’ecologia terrestre non v’è controindicazione maggiormente problematica, che abbigliar se stessi come un dolce di mandorle o Viennetta particolarmente appetitosa, in un incarto variopinto dai colori variegati ed intensi. Quando si rappresenta, nel profondo del proprio stesso essere, l’approssimazione di quel particolare tipo di spuntino per la soggettiva percezione di una grande varietà d’uccelli, mammiferi o varie tipologie di vespa parassita. A meno, s’intende, di poter riuscire ad ignorare qualsivoglia tipo di mimetismo, non soltanto con l’intento di riuscire a spaventar l’alato nemico. Ma mettere i fatti, come si dice, nella stessa coppa delle parole, grazie all’urticante, dolorante, potenzialmente letale effetto riservato a chiunque sia abbastanza imprudente, o folle, da tentare la fortuna gastronomica ingoiando l’infernale pasticcino. Andando incontro a una potenza del veleno senza dubbio notevole, ed al tempo stesso tutt’altro che inaudita, persino per simili larve non più lunghe di 2 o 2,5 cm l’una, suddivise in 13 specie molte delle quali originarie, neanche a dirlo, del continente meridionale d’Oceania. In un’ideale insieme di cui fanno parte tutti quei particolari lepidotteri, che durante il corso della loro evoluzione pregressa hanno imparato a caratterizzare la propria gioventù larvale con l’impiego passivo di un particolare cocktail tossico facente parte della stessa biologia inerente. Tale da risultare particolarmente sgradevoli, per non dire sconvenienti, persino al tocco di creature considerevolmente più imponenti, come un essere umano. Ragion per cui simili bruchi, ampiamente descritti attentamente identificati a beneficio dei bambini in tutte le più coscienziose scuole australiane e neozelandesi, sono stati chiamati attraverso gli anni anche Navi da Guerra, per l’armamento di cui la natura ha scelto di dotarli, nonché la forma pretenziosa e vagamente simile a quella di un galeone dell’epoca delle grandi esplorazioni. Mentre quello che nessuno aveva sospettato, almeno fino ad uno studio pubblicato lo scorso maggio sulla rivista di scienze naturali statunitense PNAS (guadagnandosi persino la copertina) da parte di Andrew A. Walker e colleghi dell’Istituto di Bioscenza Molecolare dell’Università del Queensland era come l’effettiva composizione e natura di un simile approccio chimico all’autodifesa costituisse, nella realtà dei fatti, la punta di un iceberg capace di rivaleggiare i più avanzati laboratori per la guerra batteriologica mantenuti segretamente in funzione dalle maggiori superpotenze globali.

Il tutto a partire da un obiettivo piuttosto semplice: scoprire quale fosse l’origine del notevole dolore causato al contatto con il bruco, ben presto identificato in un componente del tutto simile a quello presente nel veleno di molti ragni, una knottina a base di disulfide. Facente parte, nello specifico, del vasto gruppo dei peptidi, una classe di componenti proteici caratterizzati da catene assai variabili d’aminoacidi, famosi per la loro capacità di dare ordini e influenzare significativamente il funzionamento del sistema nervoso. Ragione che giustifica il loro ampio utilizzo nel campo dei cosmetici, sebbene sotto aspetti certamente meno distruttivi di quello sviluppato dal bruco della Doratifera in questione. E soprattutto, non ancora circondato dalla stessa caotica quantità di sostanze simili, tali da costituire una letterale antologia di tutto ciò che esiste di mefitico, e malefico, all’interno del sensibile Universo….

Florilegio di luci che si affollano nel fiordo: un milione di meduse con la forma di un fungo

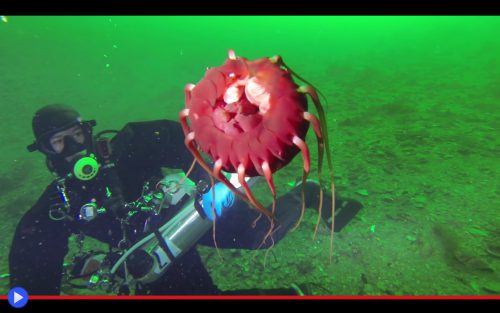

Creature tanto diverse dalle linee guida indicative conosciute dall’uomo, da potersi meritare a pieno titolo l’aggettivo “aliene” che non significa per forza extra-terrestre, bensì privo delle doti che comunemente servirebbero a identificare… Un terrestre. Tutto questo e molto altro, una volta tratte fuori dal contesto, finiscono per diventare le meduse, prive di occhi e di cervello, ma anche di radici o cellule pensate per trarre nutrimento dalla pura e semplice luce del Sole. Facendone per forza di cose dei veri e propri predatori, capaci di attraversare le distese subacquee trasportate dalle correnti oceaniche, lasciando dietro di se una letterale scia di morte e distruzione. Cobepodi. Krill. Ostracodi. Chetognati. Tutte forme di vita piccolissime, ma sottoposte ad un eccidio d’entità terrificante, mentre quotidianamente vengono agguantati da un lungo tentacolo, trasportati fino a quelli circostanti l’apertura boccale. E senza un minimo d’esitazione, inglobati in quello stomaco molte migliaia di volte più capiente del loro. Eppur potremmo scegliere di definire, persino nelle vaste moltitudini marine, precise graduatorie in merito a una simile faccenda, di cosa appaia degno a pieno titolo di tale planetario agnosticismo, inteso come una natura che parrebbe appartenere e Venere, Plutone o una qualche inospitale luna di Giove. E se così fosse davvero, non ci sono molti dubbi in merito: la Periphylla periphylla, o medusa elmetto/cappello di Babbo Natale, avrebbe il chiaro merito di venire tra i più alti membri di tale classifica creata dal pensiero umano. Essendo non a caso l’unica rappresentante del suo genere, come desumibile dal nome specifico ripetuto ripetuto per ben due volte.

Ogni anno, verso giugno-luglio, tende a succedere la stessa cosa; sebbene non si tenda a farci caso sempre per la stessa conseguenza tra causa ed effetto. Così talvolta è l’esperienza di un pescatore solitario, che ne scorge il rosso abito impigliato all’interno della propria rete. Qualche altra, appaiono degli esemplari morti sulle anguste spiagge, troppo lenti o incauti per tornare a nascondersi dalla luce diurna, per loro pari a una condanna senz’alcuna possibilità d’appello. E certe altre, semplicemente se ne nota la presenza, per il calo di numero del pescato, causa fagocitazione sistematica delle fondamentali larve fuoriuscite dalle uova di pesce. Siamo a Trondheimsfjord, tanto per fare un esempio, benché situazioni analoghe abbiano ragione di verificarsi lungo l’intera costa della Norvegia; e alquanto inaspettatamente, anche dentro varie insenature e luoghi dei distanti oceani meridionali, fino all’Antartide, luogo più gelido del nostro intero pianeta. Il che risulta tanto più incredibile, quando si considera come stiamo parlando di un tipo di creatura da circa 30 cm e 540 grammi di peso, che normalmente sopravvive solo a temperature situate tra i quattro e gli undici gradi celsius, con punte massime di venti sopra lo zero. Ma naturalmente, l’escursione termica tende a pesare in modo molto meno significativo quando si parla di esseri che vivono a una media di 2000-2500 metri sotto il livello del mare, benché tendano a concedersi regolari escursioni notturne fino alle acque maggiormente nutrienti (per il loro metodo di filtratura) che si trovano ad appena qualche decina di metri dai confini dell’aria. Il tutto, sempre premurandosi di fare la propria mossa tra l’alba ed il tramonto, a causa della già citata debolezza simile a quella di un troll o un vampiro. Un’avversione fotofobica che trova la sua unica ragione per il vermiglio pigmento che ne ricopre l’epidermide, chiamato porfirina, che tende a danneggiarsi non appena viene inibito dall’effetto della luce solare. Per un’insolita condizione chimica, che poteva appartenere solo a simili creature abissali, ulteriormente riconfermata dalla grande quantità di L-lattato deidrogenasi (LDH) all’interno del loro organismo, un’enzima incaricato di far funzionare il metabolismo nell’assenza pressoché totale di ossigeno. Una dote degna di essere chiamata niente meno che fondamentale, per riuscire a definire una creatura che potrebbe provenire da un’antica diaspora di mondi lontani…

L’urgente revisione sistematica degli ultimi delfini ciechi come pipistrelli

Saldamente situata alla base del concetto stesso di evoluzione darwiniana, risiede una fondamentale tendenza all’ottimismo secondo cui ogni specifico tratto ereditario di una specie, non importa quanto singolare o in apparenza privo di vantaggi, si è in realtà riconfermato nelle plurime generazioni con un valido obiettivo. Contribuendo, in qualche modo, alla capacità di sopravvivere del suo portatore. Ivi inclusa addirittura l’atrofizzazione d’importanti organi, come quelli della vista, da parte di creature che potevano tranquillamente riuscire a farne a meno. Come nella progettazione di un veicolo o strumentazione tecnologica da parte degli umani, del resto, ogni funzione ha un prezzo e tra tutti i tipi di percezione sensoriale nessuna comporta un maggior numero di compromessi che la vista, frutto dell’ingresso della luce all’interno di due o più buchi attraverso l’epidermide e fin dentro il cranio stesso, i vulnerabili, delicatissimi bulbi oculari. Vie d’accesso non soltanto per possibili stiletti medievali attraverso la visiera di un elmo, ma ancora oggi le autostrade principali di un esercito di germi, potenziali parassiti, vettori d’infezione virali. Per quale ragione dunque un agile mammifero di fiume, dotato della capacità d’emettere i segnali necessari all’ecolocazione assieme lo speciale organo globulare all’interno del cranio, il cosiddetto melone, utile a recepirne il ritorno con estrema precisione, dovrebbe preoccuparsi del mantenimento di ulteriori approcci utili al rilevamento e misurazione delle sue prede? Una considerazione che di certo può non essere il diretto frutto d’elaborazioni o considerazioni coscienziose, pur essendo niente meno che cruciale nella definizione dell’intero genere descritto scientificamente per la prima volta da due ricercatori indipendenti nel 1801, Lebeck e Roxburgh, con il nome derivato dal greco di Platanista. Un tipo di creature caratterizzate da un particolare habitat fangoso, con visibilità ridotta e le acque estremamente torbide, dove la più pura sopravvivenza, all’interno dei fiumi Indo e Gange, richiedeva metodi e soluzioni figlie di un diverso approccio all’esistenza. E che avrebbero di sicuro permesso a simili animali di continuare a prosperare, se non fosse stato per il progressivo sfruttamento e conseguente contaminazione di questi due grandi corsi d’acqua, in maniera progressivamente risultante dall’affermazione della moderna civiltà industriale.

Per quanto concerne l’effettiva notazione tassonomica del cosiddetto delfino gangetico, così chiamato in forza di una mera antonomasia, si è quindi pensato fino al 1998 che questo potesse suddividersi in due specie distinte, finché studi maggiormente approfonditi del suo sequenziamento genetico, realizzati soprattutto grazie al miglioramento degli strumenti, non portarono la comunità scientifica al raggruppamento in una singola categoria divisa in due sottospecie, troppo simili perché potesse parlarsi d’insiemi distinti. Con un colpo di scena decisamente inaspettato, tuttavia, l’ulteriore revisione sarebbe giunta proprio a marzo di quest’anno 2021, grazie alla mera osservazione fisica da parte di un team con ricercatori dell’Università inglese di St. Andrews a Fife e altre istituzioni locali ed internazionali, il cui studio (vedi) avrebbe aperto gli occhi di tutti in merito alla questione. Per notare finalmente una significativa quanto ovvia differenza nella posizione e il numero dei denti, nonché la forma del cranio dei due delfini, tali da rendere impossibile considerarli come due semplici varietà dello stesso animale, bensì le specie distinte di Platanista gangetica e P.g. minor, situato principalmente in Pakistan lungo il corso e gli affluenti dell’Indo. Una considerazione niente meno che primaria al fine di organizzarne la difficile conservazione, con poco più di 1.000 esemplari stimati ancora in vita per ciascuno dei due casi ormai distinti. Ed un’opera particolarmente difficile, dinnanzi ad una cultura tradizionale inclini a considerarli come legittimi bersagli delle attività di pesca umane, non soltanto al fine di consumarli direttamente, ma anche per ricavarne un olio utilizzato nella cattura sistematica dei pesce gatti. E se mai c’è stata un’altrettanto lugubre, quanto efficace dimostrazione del vecchio modo dire: “[Uccidere] due piccioni, con una fava”….