“L’anno scorso, in tutta l’estate, ne avrò visti appena una decina.” Racconta un possessore della tipica villetta a schiera nella contea di Madison sul vasto forum digitale: “Mentre soltanto ieri, ho dovuto ucciderne più di 30 in varie zone del mio giardino. Se non si fa qualcosa a livello nazionale, questa situazione diventerà un grosso problema. E non ci vorrà molto…”

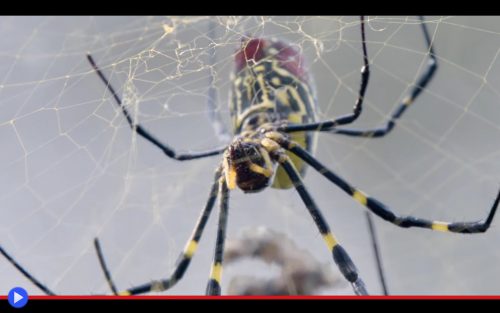

Oblungo, delizioso frutto giallo che proviene da distanti piantagioni, e che per via dei suoi tempi di maturazione particolarmente stringenti richiede una filiera rapida, al punto da risultare pressoché fulminea. Impacchettato in grandi quantità all’interno di scatole telescopiche, o grandi container di metallo, poco prima di essere caricato in nave o in aereo. Ma chi ha davvero il tempo di controllare se ci sono, caso vuole, problematici clandestini a bordo? L’ombra zampettante di creature potenzialmente capaci di propagarsi all’altro lato del pianeta, diventando un significativo problema per gli ecosistemi e perché no, le persone all’altro capo degli oceani di questo pianeta. Molto ha fatto discutere, a partire dal 2016, la notizia dell’avvistamento in un supermercato tedesco ed altri luoghi europei di taluni esemplari di Phoneutria nigriventer dal Brasile, 15 cm di legspan (ampiezza delle zampe) nonché uno dei peggiori veleni neurotossici mai prodotti da un artropode in assoluto. Casi isolati, per fortuna, vista la letalità dell’aracnide, cionondimeno in grado di suscitare un giustificato senso d’ansia e imprescindibile terrore. Ciò che sta facendo notizia in queste ultime settimane all’interno dello stato della Georgia, causa la capacità di un altro possessore ad otto zampe di quell’allusivo soprannome di trarre vantaggio dalla stessa metodologia di trasporto, si trova in posizione diametralmente opposta per quanto concerne l’aspetto della pericolosità. Pur avendo ormai assunto proporzioni, in termini di esemplari coinvolti, assolutamente non paragonabili al distante collega sudamericano. Sto parlando di quel ragno dalla vivace livrea giallo-verde ed a puntini rossi, arancioni o neri, che in Giappone viene denominato jorōgumo (絡新婦) un termine che può significare alternativamente “ragno prostituta” o “ragno moglie che intrappola [la preda] a seconda delle preferenze dell’ascoltatore. Ed in Corea mudang gumi 무당 구미, ovvero ragno-sciamano o profeta, per la presunta saggezza predittiva contenuta nelle complesse volute delle sue ragnatele, costruite su più strati sovrapposti e con la forma approssimativa di un cestino. Nomi che lasciano supporre un ampio repertorio di storie e leggende in merito a quest’animale in Asia (quale, d’altra parte, ne è privo?) sebbene gli scienziati moderni abbiano preferito chiarire la sua posizione tassonomica a partire dalla prima classificazione nel 1878 con l’appellativo di Nephila clavata, soltanto a partire dal 2019 spostato nel genus Trichonephila, per l’individuazione di una serie di tratti genetici marcatamente distinti dal precedente genere di appartenenza, nonché variopinti ciuffi piliferi in corrispondenza delle articolazioni delle sue zampe. Stiamo parlando, d’altra parte, di una creatura da 2,5 cm di lunghezza negli esemplari femmine e arti facilmente in grado di coprire l’intero spazio di un palmo umano, resi ulteriormente appariscenti da una spettacolare alternanza di color giallo e nero. Ma soprattutto, le caratteristiche di una creatura spettacolarmente prolifica, capace di deporre fino a 400-1500 uova all’interno di un singolo sacco non più grande di un centimetro e mezzo. Capace lui soltanto, dal punto di vista dei genitori, di riuscire a sopravvivere all’intero inverno iniziando ad aprirsi ai primi caldi della primavera successiva, e lasciando così scaturire il eccezionale esercito di piccoli commandos addestrati dall’evoluzione e dalla natura.

Il jorō, come viene spesso chiamato per semplicità, rientra di suo conto nel vasto gruppo informale di ragni inclini a praticare la tecnica del balooning, consistente nella spontanea dispersione dei nuovi nati mediante l’utilizzo di pratici paracaduti costruiti con la ragnatela, spontaneamente trasportati dall’energia del vento nelle quattro direzioni cardinali. Così che non risulta certo difficile da immaginare, all’inizio della presente crisi (perché di ciò si tratta) la brezza sollevarsi durante il trasporto su strada di un carico di banane provenienti dall’India o dall’Indonesia, dal quale all’improvviso si solleva un letterale nugolo di questi giovani pieni di ottime speranze. Pronti a crescere, tessere la propria tela, e prosperare…

evoluzione

La vecchia teoria dell’albero che aveva bisogno del dodo per proseguire la propria specie

Era il 1973 quando l’ornitologo dell’Università del Wisconsin, Stanley Temple notò un gruppo d’alberi molto particolari durante un’escursione nell’entroterra delle isole Mauritius. Alti e contorti, dal tronco fibroso formato da una serie di steli attaccati l’uno all’altro in maniera non dissimile dal banano, quasi come fosse un’amalgama di piante differenti. Confrontando un tale vista memorabile coi resoconti degli abitanti locali e la documentazione di cui poteva disporre, quindi, non ci mise molto ad attribuire un nome alle 13, stranissime piante: doveva trattarsi di un raro gruppo di tambalocoque o albero calvaria (Sideroxylon grandiflorum) un rappresentante della famiglia delle sapotacee tenuto un tempo in alta considerazione per la durezza del suo legno. Nonché legato a uno stereotipo secondo il quale, essendo diventato progressivamente più raro attraverso i secoli, il suo ciclo vitale traesse fondamentale beneficio dall’assistenza di un particolare uccello, noto alle cronache come il dodo o dronte. Figura particolarmente nota nel senso comune, col suo poderoso becco e le piccolissime ali, il cui primario ruolo ecologico avrebbe potuto fare ben poco per salvarlo dai marinai dell’epoca delle grandi esplorazioni, che ben presto diventarono soliti ucciderlo per farne un banchetto degno del giorno del Ringraziamento, oppure catturarlo e mantenerlo in vita sulle navi per qualche tempo, per diversificare occasionalmente la ripetitiva dieta dell’equipaggio. Effettuando una stima soltanto approssimativa sulla durata della vita di tali alberi, data l’assenza di cerchi da contare all’interno del loro fusto plurimo, Temple si convinse quindi che dovessero avere un’età superiore ai 300 anni, antecedente all’inevitabile estinzione del grande e compianto uccello. Dal che fu soltanto naturale, per lui, ipotizzare un qualche tipo di relazione mutualistica tra la specie animale e quella vegetale, come dal soprannome indigeno della pianta utilizzato localmente di “albero del dodo” dal cui derivava la problematica situazione che si capace di dipanarsi nel proseguire dei tempi odierni. Poiché girando pedissequamente l’intero arcipelago, l’ornitologo non avrebbe purtroppo trovato altri esempi di alberi del tambalocoque, giungendo a convincersi che il gruppo precedentemente oggetto delle sue annotazioni fosse l’unico rimasto su questa Terra. E che non avrebbe mai più potuto continuare ad esistere, senza l’assistenza del suo non-volatile e compianto alleato!

Egli aveva infatti una teoria ben precisa su quale potesse essere, nella realtà dei fatti, la principale origine del contrattempo: possibile che la durissima scorza del frutto di questa pianta, fino a 10 volte più resistente del guscio di un anacardio, fosse in effetti la ragione del suo basso grado di successo riproduttivo? Dal che deriverebbe come fondamentale condizione sine-qua-non, nella propagazione riuscita dell’albero, un passaggio all’interno del sistema digerente di un grande uccello ed in particolare il ventriglio, la parte pilorica dello stomaco in cui tali esseri sono soliti tenere una certa quantità di sassolini, utili a massimizzare la triturazione dei bocconi preventivamente ingeriti, non importa quale potesse essere la loro coriacea resistenza. E nel corso di un tale processo, scorticare tra le altre cose quelle impenetrabili noci, creando una situazione paragonabile a quella del cosiddetto frutto dell’elefante africano (Omphalocarpum elatum) che diventa maggiormente propenso a germogliare se fa il suo ritorno alla terra assieme alle feci dell’eponimo animale. Un appartenente anch’esso, non a caso, della stessa famiglia delle sapotacee, gruppo di alberi particolarmente inclini a trarre beneficio da una tale tipologia di mutualismo. Dopo un primo attimo di smarrimento, dunque, il convinto seguace del metodo scientifico pensò di fare un esperimento…

Sostenendo lo sguardo ipnotico dell’airone dal becco a cucchiaio

“Benvenuti al Copal Resort, fate come foste a casa vostra. Non c’è sovrapprezzo per le bevande all’interno delle vostre capanne e la cena sarà servita alle ore 19:30. Ma per quanto possa essere forte la tentazione, vi chiedo di ascoltarmi: non andate nella giungla di notte. Ci sono… Cose, là fuori.” Una risatina nervosa percorse il pubblico, sebbene nessuno sembrasse eccessivamente colpito. Simili cose venivano dette, il più delle volte, al fine d’incrementare il senso d’avventura. Il mero concetto di serata gradevole non arrivava neppure a descrivere le circostanze. Lasciati all’altro capo dell’oceano i molti problemi del lavoro e della sua famiglia, Ethan scrutò il verso il rossastro tramonto sopra i picchi dell’entroterra colombiano. Per tutta la sera aveva conversato amabilmente con gli altri ospiti di animali, natura e le molte meraviglie incontrate nel corso del loro itinerario non meno avventuroso. Ora, seduto sul soffice divano, sorseggiando whisky di segale, immaginava una mattina di esplorazione e birdwatching mentre tirava fuori la reflex dal suo borsone, prima dell’affollato inizio delle visite programmate. E fu allora che sentì quel suono per la prima volta. Come il clacson di una piccola automobile, suonato in maniera stranamente ritmica ed insistente. “Dev’essere qualcuno che vuol fare uno scherzo!” Pensò quietamente tra se e se, spostandosi lentamente verso la finestra. “An, an, an, an…” udì nuovamente, seguìto da “Ha, go, go, go, go…” Le stelle splendevano alte nel cielo, lontano da qualsivoglia fonte d’inquinamento luminoso urbano. Socchiusa la porta, quindi, vide qualcosa di totalmente fuori dal contesto: occhi brillanti che scrutavano nel profondo della sua anima, perfettamente immobili in mezzo ai cespugli, posti all’altezza approssimativa di un bambino di 5 o 6 anni. “Un…Saci?” Sussurrò tra se e se, pensando al folletto dispettoso del folklore sudamericano. Poi cedendo alla tentazione, prese la torcia elettrica e iniziò ad avviarsi in quella direzione, immaginando la leggendaria creatura che saltellava sussultando sull’unico piede posseduto. Lentamente iniziò a perdere la cognizione del tempo e dello spazio, mentre distanti sussurri costituivano soltanto l’eco distante del richiamo originariamente udito. Ora il terreno si faceva cedevole, mentre gli alberi diventavano sempre più contorti al punto di attorcigliarsi su loro stessi. Alte diramazioni si presentavano come il parapetto di un unico percorso programmato, o anche soltanto possibile nel sottobosco: “Radici di mangrovie… Avevo capito che eravamo vicino alla palude, ma non COSÌ vicini.” Ethan puntò il fascio di luce verso l’alto. Improvvisamente in mezzo ai rami, il discorso dell’oscura controparte riprese come se non fosse mai stato interrotto: “An, an, AN” fece la creatura, sottolineando l’ultima sillaba con il battito roboante di un qualche tipo di strumento a percussione. Oppure, possibile che si tratti di un…? Come in un capitolo di Alice nel Paese delle Meraviglie, una mezza dozzina d’ombrelli caddero allora dalla sommità degli alberi di Rhizophora, come all’esecuzione di uno specifico segnale. Le creature adesso erano tutto attorno a lui, con altrettante paia di occhi che riflettevano chiaramente il fascio proveniente dalla torcia. I loro volti un oceano di tenebre, soltanto gradualmente identificato con l’aspetto di un grosso becco nero. Il capo della congrega fece due passi avanti d’impeto, sulle zampe di color grigio azzurrino, mentre la più fantastica cresta si ergeva sulla testa all’altezza approssimativa della vita di un uomo adulto. Come un baratro cupo, la sua gola spalancata comparve al centro del campo visivo dell’osservatore, che udì con surreale chiarezza: “Non andate nella giungla di notte, non andate nella giungla di notte!”

Perché per restare in un campo d’analogia cartoonesco, stranamente adatto alla descrizione pratica di questi animali, la più simile creatura immaginifica all’aspetto dell’airone dal becco a cucchiaio, anche detto in modo onomatopeico l’arapapá, o più scientificamente Cochlearius cochlearius, è l’uccello Aracuan della cinematografia Disney degli anni ’40, un dispettoso clown concepito al fine di simboleggiare forse l’aspetto distintivo ed insolito di tanti volatili sudamericani. Ma non c’è molto da temere, per gli umani, in merito a questa versione tangibile. A meno di essere un piccolo pesce, o gamberetto…

La sorprendente ragione per cui le lucciole non illuminano le notti californiane

Quando il cielo è fuoco, per l’effetto di un magnifico tramonto, lacrime di gioia scendono a zig zag lungo le guance dei poeti. Quando il mare è fuoco, soprattutto i naturalisti piangono per il naufragio del grande battello, mentre intere moltitudini di animali si ricoprono di petrolio nero e letale. Ma quando è la terra stessa, a ricoprirsi di fiamme, nessuno può più fingere che non stia succedendo nulla. Mentre lingue ardenti seguono le strade, s’inoltrano sui campi coltivati e si avvicinano alle comunità umane, circondandole in un cerchio di assoluta e imprescindibile devastazione. Il che vuole corrispondere, in secondaria linea d’analisi, a una situazione atmosferica particolarmente secca e calorosa, in cui le piante stesse di trasformano in materia pronta da ardere, per l’effetto di un sole particolarmente piromaniaco nel corso di determinate stagioni. Lo stesso tipo di clima, per inciso, che risulta in larga misura inadatto al prosperare degli insetti, creature che necessitano di umidità per sopravvivere, in misura mediamente assai maggiore dei vertebrati. Ed è probabilmente proprio per questo che nella percezione largamente data per scontata in America dei Lampyridae, esiste una sorta di linea di demarcazione mediana, per cui soltanto coloro che vivono ad est di un’ideale linea in grado di dividere verticalmente il continente, possono vedere la notte accendersi letteralmente di un milione di piccoli fuochi. Una giustificazione almeno in apparenza valida e ragionevolmente realistica in altri luoghi del mondo, benché determinate circostanze rilevanti localmente sembrino smentirne l’applicabilità eminente; quando si considera l’impressionante quantità di lucciole avvistate occasionalmente nelle notti dello Utah e del Wyoming, nonché la minore ma pur sempre presente popolazione dell’Arizona. Luoghi in grado di configurarsi, in determinati punti del proprio territorio, come simili a dei veri e propri deserti. Se le lucciole non temono simili particolari circostanze meteorologiche, a questo punto, diventa del tutto naturale chiedersi: dove sono i piccoli volatori sfolgoranti di Washington, Oregon e California? Caso vuole che da lì non siano mai spostati, da un tempo approssimativo di svariati milioni di anni. Mutando tuttavia in maniera significativa, per l’effetto della selezione naturale e conseguente mutazione delle proprie inerenti prerogative comportamentali.

Il fatto che in molti degli abitanti locali affermino di “non aver mai visto una lucciola” è d’altra parte riconducibile all’inerente caratteristica diffusa nella maggior parte delle specie locali, appartenenti alle sotto-famiglie Lucidotini, Pyropyga ed Ellychnia, all’interno delle quali non sono gli svolazzanti maschi ad emettere i caratteristici segnali lampeggianti bensì le femmine prive di ali, capaci di mantenere fino all’età adulta l’aspetto delle tipiche larve segmentate di questi coleotteri, e giungendo ad emettere appena un tenue lucore difficilmente visibile dall’occhio umano. Ma l’effettivo distinguo che occorre applicare, persino una volta modificate le aspettative in materia, è più che altro di natura relativa all’organizzazione cronologica dell’intera faccenda. Poiché simili insetti, persino nella caotica stagione degli accoppiamenti, non sono affatto soliti praticare le loro sfolgoranti danze dall’alto grado di sofisticazione successivamente all’ora del tramonto. Bensì durante le ore diurne già inondate d’energia fotonica assai più significativa ed incombente, tale da annientare ogni possibile principio d’avvistamento. Lasciando i pochi spettatori alquanto stupiti, quando si considera la ben nota gravità dell’inquinamento luminoso per simili specie d’insetti, tale da impedire il loro normale ciclo dell’esistenza caratterizzato da un copione particolarmente preciso. Almeno finché non si nota, scrutando da vicino un esemplare di queste lucciole di dimensioni particolarmente piccole e colorazione per lo più nera, con appena qualche nota di colore rossastro sui bordi, la determinante assenza di un vero e proprio fotoforo caudale, ovvero l’essenziale “lampada” delle proprie specie cognate. Questo per l’innato ritorno ad un diverso approccio biologico, frutto di precise scelte operate attraverso il trascorrere di molti secoli e millenni di cambiamento…