Non c’è visione maggiormente soggettiva che il concetto di una terra promessa, spesso interpretabile come un luogo dove realizzare a pieno titolo il proprio stile di vita e le risultanti idee. Paese di abbondanza, ampi territori e significative risorse, in un caso, oppure la destinazione dove allontanarsi dal bisogno di combattere per mantenere i propri spazi. Lasciar perdere l’implicito coinvolgimento nelle faccende del regno. In un certo senso, qui trovarono entrambe le cose. I coraggiosi uomini e donne che, probabilmente poco dopo l’anno Mille, lasciarono le coste Norvegesi o d’Islanda, a bordo delle stesse navi lunghe che per almeno due secoli avevano costituito il terrore di mezzo Nord Europa. Navigando, come stavano facendo i popoli di Polinesia in epoca coéva, verso un territorio precedentemente ignoto. Vinland, l’avrebbero chiamato, “Terra del Vino” come avrebbe figurato, facendone menzione, nelle saghe letterarie di Erik il Rosso esiliato per l’assassinio ingiustificato di un suo pari, lo Hauksbók ed il Flateyjarbók. Benché lo studio dei moderni filologi abbia saputo confermare, in base al senso comune e documentazione di contesto, un possibile fraintendimento nella traduzione di tali opere. Causa l’omofonia del termine in lingua Norrena, vin che avrebbe potuto anche significare “prati”. Un cambio di paradigma particolarmente significativo, nei fatti, poiché estendeva la possibile collocazione di tale area geografica molto più a nord, dove l’uva non avrebbe mai potuto crescere coi metodi agricoli del Medioevo. Fino a un luogo dove negli anni ’60, indagando in modo sistematico come investigatori del nostro passato, l’archeologa Anne Stine Ingstad e suo marito esploratore Helge Ingstad andarono a fondo nella menzione di strani manufatti ritrovati da alcuni abitanti della zona circostante la città settentrionale di St. Anthony, nella provincia canadese di Labrador e Terranova. Per trovare infine, lungo la striscia di terra che si estende da quell’isola, un sito che sembrava degno di essere disseppellito con la massima cautela. Destinato a lasciar riemergere qualcosa di tanto eccezionale, così privo di precedenti da non permettere neppure a loro stessi di comprendere il cambio radicale di paradigma a cui avrebbe portato la sua scoperta. Principalmente un gruppo di otto edifici, inclusa una forgia e svariate centinaia di manufatti a partire dalla prima, distintiva fibbia lavorata in metallo, unicamente classificabili come il prodotto di una civiltà lontana. Proprio quella che si sospettava, a quell’epoca in maniera più che altro empirica, aver “scoperto” le Americhe almeno quattro secoli prima di Cristoforo Colombo. Troppi erano i segnali, in effetti, per ignorarli a partire dai segni presenti sui materiali da costruzione, chiaramente derivanti da strumenti frutto di lavorazione metallurgica riconoscibile, l’arcolaio in pietra per la lana e soprattutto l’architettura stessa, fino alla grande casa di colui o coloro che dovevano costituire i capi della spedizione, persino maggiore di quella di un capo villaggio nel contesto europeo. E di sicuro non il frutto, per quanto possiamo desumere, dell’intento di un popolo nativo. Il che provava per la prima volta in modo inconfutabile l’avvenuto contatto tra i continenti. Aprendo nel contempo la strada a possibili spunti d’analisi ulteriori…

studi

Eppure, credevamo di conoscere fino all’ultimo dei gechi volanti!

Ptychozoon è il genere di piccole lucertole, principalmente arboricole, all’interno della famiglia dei gechi dell’Asia Meridionale, famosa per il proprio aspetto distintivo ed alcuni tratti insoliti del proprio comportamento difensivo. Pur possedendo la stessa fondamentale caratteristica dei piedi lamellari, capaci di aderire a qualsiasi superficie verticale e camminare invertiti sui soffitti, la loro strategia principale nel momento in cui subiscono una minaccia prevede l’immediato distacco dalla relativa sicurezza di un punto d’appoggio sopraelevato. Per fluttuare, librandosi, giù dalla canopia e verso rami, tronchi o il suolo distante. Ciò sfruttando principalmente il proprio peso ridotto e l’agilità che ne consegue, ma anche la sovrabbondanza di pelle che circonda i loro fianchi, zampe, coda e i lati della testa, tale da giustificare un altro noto soprannome nel linguaggio comune: geco dal paracadute, sempre pronto da sfruttare nel momento del bisogno assieme all’ottimismo di un punto d’atterraggio migliore. Così descritto e classificato dal punto di vista tassonomico già nel secondo decennio del XIX secolo, grazie all’opera in parallelo dei naturalisti Kuhl e van Hasselt, questo gruppo di astuti corridori tra i recessi cortecciosi dell’esistenza, notturni e principalmente insettivori, hanno affascinato gli studiosi nell’intero corso dello scorso secolo fino all’individuazione di 12 specie distinte, differenziate per livrea, stazza e rapporto delle dimensioni tra gli arti e la coda, nonché nel corso dell’ultimo decennio particolari aspetti del loro codice genetico, emersi grazie agli utili strumenti dell’analisi molecolare. Nessuno delle quali soggette a significativi rischi di conservazione grazie all’areale ampio e la buona capacità di adattamento di queste creature, con una distribuzione alquanto prevedibile tra i territori di India, Cina e l’intero Sud-Est Asiatico inclusa l’Indonesia. Incluse le remote, difficilmente raggiungibili montagne di Arakam al confine con il Tibet, dove si riteneva prosperasse soprattutto la specie del G. lionotum o geco volante burmese dalla schiena liscia, almeno finché lo scorso aprile non è stato pubblicato lo studio incoraggiato da Zeeshan A. Mirza dell’Istituto Max Planck di Biologia, assieme ad alcuni colleghi del dipartimento zoologico della locale Università di Mizoram, capace di mettere in discussione l’assunto accademico latente. E dare il benvenuto, nel novero di questi distintivi abitanti della foresta, ad un nuovo imprescindibile protagonista…

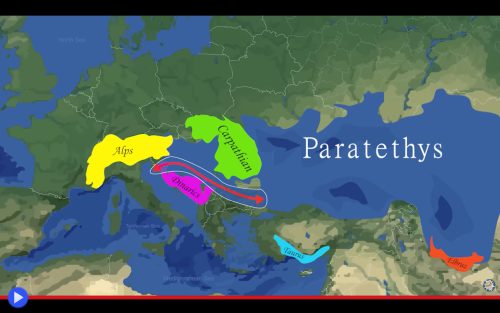

Un atteso riconoscimento al lago che occupava l’intera metà orientale d’Europa

L’estrema antichità della Terra era fondamentalmente un’epoca di assoluto dualismo. Quando le placche continentali risultavano ancora unite in una singola entità e qualsiasi mappa fosse stata tracciata della superficie di questo pianeta avrebbe mostrato l’evidente contrapposizione tra il singolo altopiano e l’antistante pianura; l’entroterra, una lunga e frastagliata linea costiera; la foresta popolata di creature, la steppa desolata prossima alla desertificazione. E soprattutto, UN oceano, UN lago. Soluzione molto pratica all’incombente giustapposizione topografica, di cosa contrapporre ad una massa d’acqua che avvolgeva totalmente i globo destinato ad ospitare un giorno le multiformi civilizzazioni umane: questo era il vasto Tethys e il suo “minuscolo” gemello, Parathetys (o Paratetide, o Sarmatico) non molto meno salmastro e popolato di creature ad oggi oggetto di molteplici ipotesi contrastanti. Così definito per la prima volta nel 1924 dal geografo Vladimir Laskarev, che ne aveva teorizzato l’esistenza dall’osservazione di taluni strati di sedimenti risalenti all’epoca del Neogene (23,03 – 2,58 milioni di anni fa) in grado di sfidare la percezione per lo più unitaria degli ambienti appartenenti ad un talmente vasto trascorso della massa eurasiatica presa in esame. Il che non significava, d’altra parte, che qualcuno si sarebbe affrettato ad aggiornare le mappe pubblicate sui libri scientifici e di scuola, per almeno un altro mezzo secolo a venire. Poiché la presa di coscienza che un lago ci fosse non sottintendeva informazioni specifiche sulla sua forma e dimensioni, tanto che teorie molto diverse ebbero a succedersi per tutto il corso del secolo successivo. E fino al 2021 quando, finalmente, una ricerca approfondita avrebbe posto un significativo sugello a questa interminabile diatriba. Per l’iniziativa e i metodi impiegati da Dan Valentin Palcu, del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Utrecht, che per primo ebbe l’idea di applicare la moderna disciplina della magnetostratigrafia allo studio degli strati geologici rintracciati nella zona della penisola russa di Taman, che si avvicina nella parte settentrionale del Mar Nero alla propaggine orientale della Crimea. Così da rintracciare, attraverso una datazione conseguente dalla periodica inversione della polarità terrestre, l’intera storia pregressa del vasto territorio che incorporava, o per meglio dire conteneva, l’attuale bacino idrico di un tale asset strategico al centro d’innumerevoli conflitti fino all’era contemporanea. Unendola in quei tempi remoti con il Mar Caspio in quella che era una singola distesa in grado di estendersi fino alle Alpi da una parte, ed il mare di Aral dell’Asia Centrale dall’altra. Non è perciò alquanto stupefacente, ed al tempo stesso innegabilmente ingiusto, che il mega-lago Paratetide non sia mai effettivamente comparso, fino all’edizione attuale, negli augusti e celebrati elenchi del Guinness dei Primati?

Il nuovo cranio del tiranno che ha precorso i dinosauri e la deriva dei continenti

Molte cose possono succedere in 40 milioni di anni. Ma è piuttosto raro, nello studio di un processo che la scienza ha dimostrato progredire in senso lineare, che un singolo fenotipo evolutivo possa palesarsi, svanire, ritornare a palesarsi come se nulla fosse su una scala e con diffusione persino maggiori. Quale potrebbe essere, a tal proposito, la caratteristica maggiormente indicativa dei maestosi rettili che un tempo dominavano la Terra? Le dimensioni, senz’altro. Le forti zampe e gli affilati artigli. Ma più di ogni altro aspetto, un cranio duro e spesso, con mandibole potenti pronte ad azzannare le opportune fonti di sostentamento, fossero state piante o altri animali della loro epoca del tutto priva di pietà o quartiere. Immaginate dunque lo stupore dei paleontologi, quando nel fatale 2012 scovarono nel sud-est del Brasile i resti incompleti di una creatura possibilmente simile a un famelico predatore del Giurassico o del Cretaceo. Ma vissuta, dal momento della sua prima occorrenza alla probabile estinzione assieme a circa il 72% dei generi esistenti, tra 265 milioni e il termine del Permiano, un’epoca dominata da clima secco e primordiali rettili con forme arcaiche e nicchie ecologiche ancora non del tutto definite. Sarebbe d’altra parte ragionevole affermare, a tal proposito, che l’intero ambiente abitabile del pianeta Terra fosse caratterizzato da un ecosistema privo di barriere invalicabili, a causa dell’esistenza di un singolo continente, la Pangea. Fino a che punto un animale potesse, in tali circostanze, dominare sui propri pacifici coabitanti da un lato all’altro dell’oceano è stata una questione lungamente discussa, allorché la maggiore concentrazione delle creature dell’ordine dei dinocefali (“dal cranio terribile”) venne dimostrata concentrarsi nelle terre che in seguito avrebbero costituito l’Africa centrale e la Russia, all’epoca adiacenti. Il che permette di contestualizzare il primo fossile della specie chiamata Pampaphoneus biccai, con rifermento al bioma faunistico delle pampas, la sua natura predatoria e José Bicca, il proprietario della fattoria da cui venne esposto finalmente alla luce del sole, come tanto più interessante e significativo, in quanto utile a dimostrare l’estensione dell’areale di quel gruppo tassonomico ben oltre quanto avessimo originariamente sospettato. Un possibilità riconfermata dal secondo esemplare incompleto e più grande ritrovato nel 2019, ma che trova finalmente una validissima conferma, nel nuovo fossile oggetto dello studio appena pubblicato sulla rivista della Società linneana di Londra da scienziati della UNIPAMPA e l’Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) alle prese con un nuovo, quasi intonso esempio di cranio ritrovato tra gli strati geologici della formazione del Rio do Rasto. Il tipo di reperto in grado di cambiare totalmente le pregresse cognizioni sul funzionamento di un’intera catena alimentare…