Uccidere per sopravvivere, divorare allo scopo di ottenere la prosperità. In quella voragine che si spalanca innanzi alla condanna, quotidiana, di creature, materiali e risorse… Un apparato che comincia col pedissequo sminuzzamento, tra la pluralità di aguzzi denti, sopra il moto serpentino di una lingua ed a seguire giù nella voragine di un tubo, fino a quella sacca ricolma d’acido che è lo stomaco umano. Esiste nulla, a ben pensarci, di più orribile del nutrimento? Cibo per l’anima e soddisfazione dell’anelito, che antepone la necessità dell’individuo all’integrità della sua anima e del mondo. Che ancor più orribile diventa, quando si scelga di applicare un distinguo dalle naturali necessità che condizionano la nostra vita: bulimia, anoressia, apatia ed ogni altra immaginabile tipo di malattia, mentre il corpo deperisce e in breve tempo lo segue la mente, fino alla cessazione di ogni necessaria funzionalità dell’organismo. Per non parlare della pica, condizione assai specifica (e per fortuna, piuttosto rara) il cui nome deriva dal termine latino che significa gazza, un uccello ritenuto all’epoca capace di mangiare qualsiasi cosa. Il cui strano anelito, per l’appunto, viene comunemente ritrovato in chi ha l’inclinazione a fagocitare ogni possibile materiale, indipendentemente dal suo contenuto nutriente oppur nocivo, addirittura velenoso. Tendenza simile a quella di un infante, che spesso conduce a un’esistenza dolorosa e in ultima analisi, una dolorosa dipartita prima del raggiungimento della tarda età. A meno che…

Un sistema digerente d’acciaio, e una ferrea volontà fondata sull’esperienza. Unita al desiderio d’iscrivere il proprio nome a lettere di fuoco nella storia della gastronomia globale. Simili punti di forza sembrerebbero aver guidato le scelte di vita di Michel Lotito alias Monsieur Mangetout (1950-2007) il francese originario di Grenoble che sotto lo sguardo dei suoi amici prima, quindi le telecamere e i rappresentanti del Guinness dei Primati, riuscì a fagocitare l’impossibile a vantaggio di un pubblico ludibrio mai del tutto ipotetico o privo di basi pratiche d’apprezzamento collettivo. Ciò in quanto il suo metodo privo di termini di paragone, praticato per una buona parte dei suoi 57 anni su questa Terra, prevedeva la consumazione a più riprese anche di oggetti particolarmente ingombranti, gradualmente trangugiati con l’ausilio di copiose quantità d’olio minerale, attraverso periodi capaci di durare settimane, mesi o persino anni. Come nel caso maggiormente celebre del Cessna 150, da lui consumato tra il 1978 e il 1980 dopo averlo smontato un pezzo alla volta ed introdotto attraverso la fornace posizionata tra il suo naso ed il mento. Senza riportare, a quanto certificò il suo medico, alcun tipo di conseguenza grave per la sua salute, in forza di uno stomaco capace di resistere agli spigoli aguzzi del metallo e persino metabolizzare stoffa, gomma e altri materiali, grazie a succhi gastrici eccezionalmente corrosivi. Una capacità che l’uomo scelse di mettere a frutto verso l’acquisizione della celebrità, mangiando tra le altre cose nel corso della sua carriera: biciclette, lampadari, letti, carrelli del supermercato, un paio di sci, un computer. Quando vari articoli iniziarono a comparire, in giro per la Francia, sulle presunte conseguenze letali di un’attività tanto sregolata, Lotito chiamò le telecamere, sotto il cui sguardo si affrettò a consumare la sua stessa bara. Alla ricezione della placca commemorativa d’ottone per il riconoscimento di “dieta più bizzarra” da parte del Guinness, la fece a pezzi e fagocitò anche quella. Anticipando in un certo senso, se vogliamo, l’inclinazione a fare qualsiasi cosa pur di mantenere la celebrità, in maniera analoga alle abitudini di tanti odierni frequentatori di Instagram e TikTok. I quali forse non avrebbero potuto cogliere, in assenza di nozioni storiche in materia, la precisa corrente operativa ed il contesto nazionale in cui costui riusciva a muoversi, come prolungamento fino all’epoca contemporanea di un asse originariamente posto in essere da almeno due insigni predecessori. Ed a partire da quell’evento epocale, che sarebbe stato per l’intera Europa la grande rivoluzione di Francia…

vicende

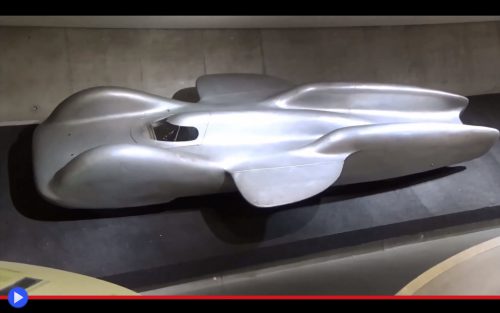

L’Aquila Mercedes che si posò con ali nere, per risorgere d’argento

“Che cosa intendi, 751 Kg?” Notte carica d’aspettativa, quella del 3 giugno 1934, presso le campagne tedesche dove ancora oggi scorre la sottile striscia d’asfalto definita, con considerevole ottimismo, l’ormai leggendario circuito del Nürburgring Nordschleife: oltre 22 Km di “anello settentrionale” all’ombra dell’omonimo castello, dove illuminato dalla luna, il direttore sportivo della Mercedes-Benz Alfred Neubauer si accarezzava pensieroso il mento, rispondendo al capo meccanico della sua scuderia: “Non è possibile che Herr Nibel abbia sbagliato i conti. Se così fosse, all’alba saremo squalificati!” I due scambiarono uno sguardo carico di sottintesi. Era l’apice di un anno estremamente combattuto, primariamente con la grande scuderia rivale della Auto Union, conglomerato dai quattro anelli che un giorno (ma questo, loro non potevano saperlo) avrebbe finito per passare in eredità al singolo membro della August Horch Automobilwerke GmbH, oggi nota più semplicemente come Audi. In tal modo i principali antagonisti di una tale possibilità, a quell’ora tarda di quello specifico momento in bilico tra le due guerre, si affrettarono a pesare nuovamente la vettura, fiammante ancorché convenzionale monoposto W25 dall’iconica colorazione bianca. A quei tempi per lo più privi di sponsor, naturalmente, il colore aveva un’importanza primaria nelle corse d’automobili, con ciascun paese associato, convenzionalmente, a una specifica tonalità: l’Italia rossa, l’Inghilterra verde, la Francia blu e la Germania, per l’appunto, candida come la neve dei monti Wetterstein, nell’area delle Alpi Calcaree Nordtirolesi. Almeno, così recita l’aneddoto, fino a quella notte fatale. Quando Neubauer, privo di altre idee, diede l’epocale ordine: “C’è una sola possibilità: prendete i raschietti e togliete attentamente la vernice, fino all’ultimo dettaglio delle cromature. In verità vi dico: all’alba questa macchina verrà scoccata dalla corda del nostro arco. A costo di venire soprannominata la Freccia d’Argento”

Quasi un secolo dopo, c’è una stanza nell’avveniristica struttura del museo sulla storia della Mercedes a Stoccarda, in cui una serie d’automobili sono montate su una curva parabolica, piuttosto che orizzontalmente. Proprio qui figura quella stessa W25, o una identica, assieme ad una serie di veicoli, tutti dello stesso identico colore. Con alla testa di una tale straordinaria carovana, qualcosa che non sembra neanche appartenere a questo mondo: uno strano veicolo a sei ruote, altrimenti descrivibile come l’ibridazione tra un pesce ed un aereo, con doppia coda aerodinamica, un corpo lungo e flessuoso e addirittura un paio di piccole ali. Fu perciò con chiaro piglio metaforico, che all’epoca Adolf Hitler in persona ebbe l’idea di definirla Schwarzer Vogel, o Uccello Nero. Ma forse sarà meglio cominciare dal principio. Ovvero dalla raramente citata battuta di caccia, risalente al più che mai remoto 1925, in occasione della quale il giovane politico e futuro führer della Germania venne presentato dal suo autista ad un vecchio amico di nome Hans Stuck von Villiez, abile con il fucile almeno quanto al volante del suo furgone, con cui effettuava le consegne a tempo record del latte dalla propria stessa fattoria presso Monaco di Baviera, emulando nella propria fantasia le imprese dei contrabbandieri di alcolici nei distanti Stati Uniti, poco prima di farne una professione. E proprio questo fu l’inizio di una lunga e solida amicizia, tanto che nel 1933, con Hitler cancellerie e Stuck ormai diventato un pilota di una certa fama grazie ai successi motoristici conseguiti al volante della Mercedes SSK (W06) il primo si ricordò del secondo, affrettandosi a presentarlo per quello che sarebbe rimasto, anche negli anni del successivo conflitto globale, il suo principale referente in materia di motori e tecnologia: nientemeno che il controverso, ammirato e spesso discusso Ferdinand Porsche. Perciò e soltanto naturale che dall’unione tra la mente di un pilota ambiziosa e quella di un leggendario ingegnere, potesse nascere qualcosa di assolutamente straordinario. Soprattutto quando si considera la massima aspirazione del terzo personaggio di questa storia, che in un modo o nell’altro sarebbe rimasta al centro dei suoi pensieri per l’intero ventennio successivo: mettere “al primo posto”, come si usa dire anche oggi, la sua “beneamata” Germania. In tutti i campi, incluso quello tecnologico e motoristico e in un particolare campo sopra qualsiasi altro: la massima velocità che fosse mai stata raggiunta da un’automobile su strada. E quale favolosa strada, questo strano triumvirato avrebbe scelto d’impiegare…

La grande guerra per le uova più apprezzate del Pacifico californiano

“Approderemo lo stesso: venisse anche giù l’inferno!” In piedi sull’imbarcazione da diporto, un braccio lungo il fianco e l’altro alzato ad indicare la sua meta, oltre le dozzine di metri di secche, rocce frastagliate ed altri ostacoli alla navigazione, che tanti anni prima erano valsi a questo luogo il nome di Isole della Morte per le religione dei Nativi ed in seguito, ad opera dei colleghi spagnoli dell’esploratore e celebre corsaro Sir Francis Drake che le aveva scoperte nel 1579, semplicemente Farallones, ovvero “scogli”. Uomo in grado di sfidare il pericolo e la convenzione, esattamente come il tale di nome David Batchelder, ricordato dalla storia in qualità di coraggioso capo di una squadra di pescatori dalle origini italiane, che partendo dalla città di San Francisco, decise di dirigere la propria cupidigia verso l’Oro. Ma non quello seppellito sotto strati di geologica immanenza, come i cercatori che due secoli dopo lo sbarco degli europei su quelle coste, ne avevano fatto il luogo principale dei loro sogni di prospezione e ricchezza mineraria. Bensì quel particolare tipo di regalìa del popolo dei cieli, diventata attorno a quel fatidico 3 giugno 1863 un bene commerciale irrinunciabile, in qualità di principale fonte di proteine prontamente disponibile, che fosse ragionevolmente resistente al tempo, alle intemperie e al moto distruttivo delle onde (fattore, questo, assai importante durante il trasporto) trasformandosi per questo in una via d’accesso meritevole al guadagno. Ed io lo immagino alto, orgoglioso, magari con la stessa lunga barba nera del corsaro, mentre lancia la sua sfida agli uomini della guardianìa del faro, che a partire da una decade, oramai, facevano il bello e il cattivo tempo sulle “loro” isole, in forza di un mandato concesso, a torto o a ragione, dal XV presidente degli Stati Uniti in persona, James Buchanan. “A vostro rischio e pericolo signori, a vostro rischio e pericolo.” Risposero le rabbiose controparti dalla riva, accarezzando la canna dei loro fucili. Ma era chiaro essenzialmente ad entrambe le parti, giunti ormai a quel punto, dopo innumerevoli scaramucce verbali e intercettazioni da parte della guardia costiera, con conseguente confisca delle armi, attraverso un ripetersi di tentativi che avevano occupato i molti mesi trascorsi, che si era ormai giunti al punto di non ritorno. E il fatto che stavolta, per una ragione o per l’altra, la spiaggia avrebbe finito per tingersi di un color rosso intenso.

L’oggetto del desiderio di cui sopra, del resto, pareva certamente meritarlo. Così come aveva scoperto nell’ormai remoto 1849 un altro immigrato della principale city sulla faglia di Sant’Andrea, dal nome tramandato di Dr Robinson, la cui flessibilità e immaginazione imprenditoriale aveva permesso, dopo aver noleggiato un’imbarcazione, di recarsi per primo dopo tanti secoli su queste coste. In cerca di quella fortuna finanziaria che gli avrebbe permesso, in pochi mesi, di fondare una delle maggiori farmacie di San Francisco. E tutto grazie ad un oggetto rotolante, il singolare uovo dell’uccello guillemot…

L’insaguinata torre e la vendetta dei ratti sull’arcivescovo di Mainz

Il vero potere può cambiare una persona. La facoltà di decidere, o disporre, sulla vita e sulla morte delle persone. Ma sapete che cos’altro può riuscire a farlo? Il più puro e distillato senso di terrore. L’assoluta paralisi diurna, cui fanno seguito torpore delle membra, fissità dello sguardo e infine grida disarticolate, in un tentativo chiaramente vano di trovare un qualche tipo di scampo dal proprio triste destino. Un ricorso quest’ultimo particolarmente vano, quando ci si è macchiati di un crimine tanto efferato e imperdonabile, dinnanzi agli occhi di tutti coloro che potranno sopravviverci, da meritare a pieno titolo la nostra divina punizione. Perché sebbene almeno formalmente, il cristianesimo non creda nella legge buddhista del karma, essa risulta corrispondere a una ferma e diffusa credenza popolare, riassumibile nell’espressione “Chi la fa l’aspetti” specialmente nell’occasione, ed in presenza, della giusta leva lungo il corso degli eventi. Nera e pelosa, occhi rossi e sopracciglia folte. Ma soprattutto, la lunga e serpentina coda che richiama il demone che ci ha privato del diritto eterno al Paradiso Terrestre…

Poche figure nella storia medievale di Germania risultano essere controverse quanto l’uomo noto unicamente con il nome di Hatto II, monaco benedettino assorto nel 968 d.C, grazie ai collegamenti della propria nobile famiglia, agli allori della prestigiosa carica dell’Arcivescovato di Magonza sul Reno (Mainz) carica inclusiva del fondamentale ruolo d’elettore per un ancora giovane Sacro Romano Impero. Nella più totale unione, allora non insolita, di potere religioso e temporale, al punto che nessuno, tra la gente comune, avrebbe mai potuto sognarsi di criticare il suo operato. E d’altra parte la storia parla, per lo meno per le prime decadi durante cui rimase in carica, di un suo buon governo e gesta responsabili, persino gloriose, come la costruzione della chiesa di San Giorgio presso l’isola Reichenau e copiose donazioni nei confronti dell’abbazia di Fulda, nonché al fine d’incoraggiare e tutelare le arti in tutta la città di Magonza. Tutto questo, almeno, finché qualcosa in lui cambiò, all’incirca verso la metà del decimo secolo, quando come colto da un’improvvisa ispirazione, egli fece costruire la sua più celebre torre in prossimità del borgo di Bingen, in punto strategico del Reno. Strategico perché, sulla cima dei circa 20 metri di quest’edificio, fece posizionare alcuni esperti mercenari armati di balestra, al fine d’imporre un severo tributo a tutti coloro che intendevano far navigare i propri beni verso i ricchi mercati della sua città. E tutto ciò sarebbe stato il meno, in effetti, rispetto al seguito di questa storia. Un evento tanto spaventoso e inumano da sfumare, come sua implicita prerogativa, nel regno della più nebulosa leggenda. Ovvero parlano le cronache, per lo più orali, di un’estate e autunno particolarmente piovosi, al punto da anticipare rovinosamente il raccolto del grano nell’intera regione, ponendo le basi per quella che sarebbe diventata un gravissima carestia. E del modo in cui, col verificarsi delle prime morti, Hatto II fece trasportare nei suoi granai fortificate copiose quantità del cibo rimasto, al fine di poterlo vendere con gran profitto alla popolazione. Ragion per cui, iniziò comprensibilmente a crescere il uno scontento tra la gente, che portò ben presto a veri e propri moti di protesta. Ora, il nostro governante ed uomo di chiesa avrebbe potuto reagire in molti modi a tutto ciò ma egli scelse, probabilmente, il peggiore: invitati infatti le dozzine e dozzine di fomentatori presso uno dei depositi ormai rimasti vuoti, con la vana promessa di “un pasto misericordioso” appiccò quindi personalmente il fuoco all’edificio, dopo essersi ovviamente premurato di chiuderlo a chiave. E “Sentite come squittiscono questi miseri topolini affamati, parassiti senza senso della società!” si disse che abbia pronunciato in tale orribile frangente. Mai metafora, nei fatti, si sarebbe rivelata maggiormente sfortunata ed incauta di questa…