Morire in un luogo, soltanto per essere sepolti all’altro capo del mondo conosciuto: può capitare, quando vieni martirizzato e un angelo discende dal Paradiso per prelevare le tue spoglie, trasportandole dalla Galilea fino alle Asturie col fine preciso di rivelare ad un santo eremita, quasi ottocento anni dopo, la posizione esatta di un simile luogo toccato dal Signore. Naturalmente, essere uno dei sedici apostoli di Gesù aiuta, e fu il caso di Giacomo il Maggiore a raggiungere l’ultimo epilogo della spoglia tomba quadrata, collocata secondo la tradizione lungo il versante del monte Liberon. Prima che le sue reliquie venissero prelevate e spostate nel sito del Campus Stellae, dove un giorno non troppo lontano, successivamente alla visita del re Alfonso di Oviedo, sarebbe sorta una grande e magnifica chiesa con tutte le caratteristiche di una cattedrale. Case dei morti a vantaggio dei viventi, costruite secondo la migliore tecnologia della loro Era. E se vi dicessi invece che lungo lo stesso sentiero percorso dal sovrano, e molti dei suoi sudditi a seguire, alcune comunità rimasero legate a una tradizione abitativa persino precedente agli eventi sin qui narrati? Come esemplificato dalla piccola comunità montana, situata in terra di Galizia tra le catene di O Courel e Os Ancares, che prende il nome dall’etimologia remota di O Cebreiro. Famosa per due ragioni: il miracolo della Madonna comparsa nella tormenta ad un viaggiatore che stava per perdersi e morire nel mezzo di un gelido inverno, e le singolari costruzioni utilizzate per molti scopi dai suoi abitanti, descritte nel dialetto locale con la singola parola di palloza: mura in mattoni granitici, non più alte di un paio di metri; nessuna apertura fatta eccezione per la porta e piccole feritoie adibite al passaggio del fumo; e un alto tetto di paglia giallastra, acuto e digradante, non dissimile dal cappello di un antico pastore.

Visioni millenarie quasi istantaneamente riconducibili nel repertorio moderno alle case abitate dai Galli del cartone animato Asterix, ma anche i funghi cavi utilizzati dal popolo fantastico dei piccoli Puffi (Les Schtroumpfs) del belga Peyo. Rappresentanti variabilmente fantasiosi di un’intera classe di etnie diffuse nell’Europa del Mondo Antico, generalmente identificate grazie ad alcuni elementi comuni sotto il termine, omnicomprensivo, della cultura dei Celti. Gente pratica nonostante i pochi mezzi disposizione, che aveva imparato attraverso i secoli a lavorare le malleabili materie prime offerte dalla natura, intese sia come metalli che pietra, legno ed erba secca, ciascuno di essi componente primario del concetto ancora osservabile in questi specifici approcci abitativi, talmente efficaci nell’obiettivo perseguito da continuare ad essere costruiti, senza particolari modifiche, fino all’inizio del secolo scorso. Una palloza, generalmente a pianta circolare sebbene esistano anche versioni quadrate, costituisce in effetti l’interpretazione galiziana del progetto pan-europeo (e britanno) della hall house, unico spazio ampio condiviso da padrone, servi ed animali, proprio per questo più facilmente difendibile dagli attacchi degli elementi, bestie selvatiche o eventuali malintenzionati. In tal senso, in epoca Romana avrebbe assunto per analogia retroattiva la definizione di castro, da castrum – accampamento o fortificazione militare. Altro elemento celtico rielaborato secondo le specifiche necessità locali, nel frattempo, era la particolare struttura del tetto, costruita mediante l’impiego di una serie di travi e traverse non dissimili da quelle del torchis, nella tipica casa celtica delle regioni pianeggianti, non più utilizzato per sostenere fango bensì l’enorme quantità di paglia impermeabilizzante, generalmente ricavata dalle copiose coltivazioni di segale della regione galiziana. Non che manchino soluzioni alternative, tra cui frumento, triticale (l’ibrido di segale e grano duro) avena o persino ginestra selvatica, nelle comunità dedite primariamente all’allevamento e per questo prive di varietà domestiche da adattare allo scopo. Tutti elementi riconducibili al concetto tipicamente spagnolo, diffuso anche nei territori delle Asturie e Leon, del cosiddetto teito, qualsiasi casa il cui elemento coprente sia stato costruito mediante l’impiego di elementi vegetali. La cui costruzione tende a richiedere, indipendentemente dalla regione, una serie di passaggi attentamente definiti…

architettura

L’incombente distopia situazionale del palazzo più imponente a Macao

Scaturendo dal suo massiccio uovo dorato, la torre di cristallo emerge tra le nubi con stranissimo profilo a martello, alto esattamente 256 metri. Come un fiore, come un Faro, come la distanza tra il dire e il fare. Oltre i calibri dei condomini anneriti dallo smog, situati ad un’elevazione comparabilmente limitata dal livello stradale, il suo profilo sfrangiato sembra non soltanto voler grattare il cielo, ma tagliarlo via letteralmente, dallo scorcio che riesce a profilarsi oltre il punto di fuga prospettico dal surrealismo e un certo livello di minaccia latente.

Nel giorno in cui l’espressione programmatica e corrente del cyberpunk sta per ritornare alla ribalta grazie alla pubblicazione dell’atteso videogioco eponimo, è difficile non ricordare come l’intento di partenza di quel movimento, alle sue origini letterarie degli anni ’80, fosse mirato a evidenziare una serie di elementi in forte contrapposizione: la ricchezza delle multinazionali rispetto all’esigenza di arrangiarsi per gli hacker e i samurai delle strade derelitte; la tradizione delle antiche discipline orientali contro la più sfrenate soluzioni digitali dei tempi moderni; il pessimismo, quasi dickensiano, per intere generazioni perdute di fronte alla promessa di un futuro impossibilmente migliore. Transumanismo e cibernetica a parte, tuttavia, sarebbe disingenuo voler fingere che almeno dal punto di vista visuale ed apprezzabile, tale intento segretamente didascalico non si sia rivelato anche profetico, in qualità di commento storico a tecnologie e tendenze che stavano iniziando a palesarsi, con estrema pervicacia, già un trentennio a questa parte, in alcune delle metropoli più variopinte ed interessanti dei nostri tempi. Vedi a tal proposito l’estremo sincretismo di Macao, la più longeva delle colonie europee in Asia, destinata a rimanere tale fino al 1999, prima di tornare in qualità di costola cinese nel Celeste Impero, con qualifica formale non diversa da Hong Kong. Se volessimo del resto riassumere in una singola espressione la fondamentale differenza tra questi due luoghi, potremmo anche scegliere d’utilizzare la singola espressione “gioco d’azzardo”, proibito presso l’isola ex-inglese, e permesso invece qui sulla penisola, che si affacciano a una manciata di chilometri sul palcoscenico del Mar Cinese Meridionale. Ma se la città rinominata dai portoghesi rispetto all’antica definizione di Àomén (澳门) può essere detta la monumentale realizzazione dedicata ad una tale basica pulsione degli umani, ciò è anche attribuibile alla singola figura e l’intento imprenditoriale del grande Stanley Ho, l’unico detentore per gli oltre 50 anni a partire dal 1961 di una licenza atta a costruire e gestire in tale terra la remunerativa struttura di un casinò. O parecchi, come sarebbe giunto a fondarne sotto l’etichetta della compagnia Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM) ancora oggi amministratrice di 22 tra le 41 siffatte istituzioni tra i confini della città.

Consultando tuttavia le fonti coéve, appare chiaro come verso l’inzio degli anni 2000 la splendente fama della “Las Vegas d’Oriente” stesse iniziando a sfumare assieme alla reputazione in essere, causa un graduale peggioramento e sovraffollamento di alcune delle strutture più rinomate, diventate luoghi di prostituzione e messa in pratica per alcune delle attività meno apprezzabili degli strati sociali in cerca di un facile, per quanto imprescindibile guadagno. Serviva quindi una ventata di rinnovamento che non fosse solamente dovuta all’apporto d’investimenti stranieri e tale metaforico fenomeno atmosferico avrebbe avuto modo di palesarsi, ancora una volta, grazie alla sapiente mano del suo più anziano amministratore. Così l’onorevole Dato Seri Ho, ormai detentore di uno dei titoli onorifici civili più elevati che possano essere assegnati ai non appartenenti di una casa reale, chiese ed ottenne il permesso di far costruire agli architetti di Hong Kong Dennis Lau e Ng Chun Man un qualcosa che potesse essere degno di rivoluzionare lo skyline, ed assieme ad esso le aspettative dei turisti, convergenti tra i dorati confini di Macao. E quel qualcosa sarebbe stato proprio, da molti e appariscenti di vista, l’impressionante Grand Lisboa Hotel.

L’apprezzabile correlazione tecnologica tra la ruota del criceto e la cattedrale

C’è della vera forza, in questo pelo dorato. Gran possanza nelle sue vibrisse, gli occhi vispi, le zampette stabili e convinte. Per un lungo tempo l’essere venuto dalla Siria, singolo animale che possa dirsi più rassomigliante a un “roditore addomesticato” ha coinvolto ed affascinato gli appassionati etologi di tutto il mondo, per la sua capacità di trasformare la prigionia in una valida opportunità. Mentre corre, corre e impegna le considerevoli energie dentro la piccola gabbietta, che nella sua mente non è piccola ma un campo vasto e ingombro di splendenti margherite, entro cui esplorare un longilineo itinerario alla ricerca metaforica dell’orizzonte. Visione fantastica ma in qualche modo realizzabile, grazie al sapiente impiego di un utile attrezzo per l’iniziativa dei suoi carcerieri: Magna Rota, la grande macina posizionata in verticale, fatta girare dal roditore occupante del suo accogliente spazio cavo. La cui ispirazione storica, in maniera alquanto inaspettata, possiamo facilmente individuare nei manoscritti e le altre opere di un tempo assai remoto, centrate attorno all’epoca del Medioevo ma risalenti anche, come acclarato dai filologi, al Mondo Antico ed in particolare l’Antica Roma. Certo, all’epoca nessuno avrebbe avuto l’occasione o il desiderio di tenere in casa un’intera famiglia di Mesocricetus auratus. Ed è per questo che a mettere in moto l’ingranaggio, a quei tempi, dovevano pensarci le persone.

Certo è che quando si sceglie di utilizzare l’aggettivo magna (latino per “[cosa] grande”) tutto è chiaramente relativo, così traslando la questione fino alle effettive proporzioni di uno o più umani, è inevitabile che la circonferenza intorno al mozzo e nesso delle situazione finisca per misurare un minimo di 3 metri e mezzo, fino a un massimo di 5 o 6. Il che valeva a dargli una funzione d’importanza tanto primaria che in effetti, potremmo giungere a considerarla l’obiettivo per cui veniva abitualmente posta in opera, in una crescente varietà di situazioni. Immaginate a tal proposito una squadra di operai e schiavi impegnata presso il territorio dell’Urbe, che su indicazione dell’Imperatore in persona avesse ricevuto il mandato di costruire l’ennesima diramazione dell’acquedotto cittadino, un’importante segno di riconoscimento del notevole ingegno civile dei nostri antenati. Struttura la quale, come ben sappiamo dagli esempi rimasti ancora in piedi, non viaggiava sotto terra come all’epoca corrente bensì sul “viadotto acquatico” di una lunga serie di archi, sostenuti all’altezza approssimativa di 10 metri. Fino alla quale, prevedibilmente, risultava necessario sollevare una grande quantità di materiali, al punto che la sola forza muscolare, di per se, non avrebbe potuto dimostrarsi altro che insufficiente. Ora se guardiamo ancora più indietro, nella lunga cronologia delle civiltà pregresse, fino alle piramidi egizie, possiamo dire che la soluzione per sfidare i cieli con le proprie costruzioni sia apparente nella forma stessa di quest’ultime, le cui pareti digradanti erano la rampa stessa, per cui uno spazio orizzontale maggiore potesse corrispondere allo sforzo comparativamente ridotto, al fine di sollevare le grandi e pesanti pietre dell’edificio. Ma poiché per i Romani, che costruivano direttamente in verticale, un tale approccio non sarebbe stato applicabile, è palese che dovesse esistere a quel punto un metodo migliore. Come allungare, quindi, lo spazio percorso più e più volte con le pietre da costruzione, riducendo conseguentemente lo sforzo necessario al sollevamento, senza per questo dover costruire l’approssimazione antropogenica di una montagna? La risposta è quella semplice, di usare una carrucola, ma non poi tanto semplice, se si considera l’implicito bisogno di ottimizzare. Così che celebre trattato De architectura di Vitruvio (15 a.C.) allude nel suo decimo e ultimo libro ai diversi metodi per il sollevamento di carichi pesanti in uso in tutto il territorio civilizzato, tra cui possiamo individuare l’insieme di tre carrucole in un singolo sistema interconnesso, chiamato trispastios (rapporto di potenza 3 a 1) e quello ancor più efficace del pentaspostos (cinque carrucole) per cui uno sforzo pari all’entità di 50 Kg poteva corrispondere all’agevole sollevamento di un carico di 250. Ma il più impressionante degli approcci era senz’altro il polyspaston, in cui una pluralità di questi metodi venivano associati in serie, e fatti funzionare mediante l’uso di un argano o cabestano, ruota spinta innanzi dalla forza di uomini o animali, incrementando ulteriormente il vantaggio operativo degli utilizzatori. Finché in un giorno a cui è impossibile risalire, a qualcuno non venne in mente di mettere i muscoli dentro la ruota stessa…

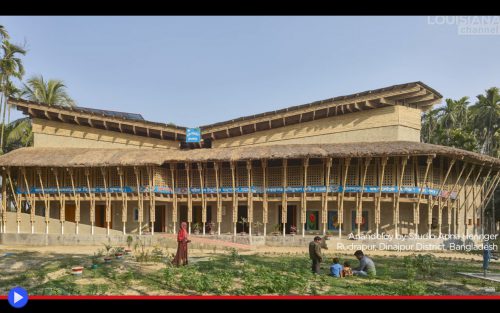

Le solidissime pareti di un palazzo fatto a mano in Bangladesh

Centinaia di migliaia di tonnellate in ferro, vetro e cemento, impilate con la logica ingegneristica pensata per portare a coronamento la pubblica risposta ad un bisogno: abitativo, lavorativo, produttivo o una combinazione delle tre finalità quasi indistinte, nella vasta tempesta quotidiana del rapido mondo moderno. E noi che lo guardiamo, dal livello della strada, sempre pronti ad affermare: “Magnifico. Non ci sono dubbi che un simile grattacielo cambierà il mondo.” Strano, se ci pensi: perché di edifici quasi esattamente identici, ve ne sono letteralmente milioni. E non si capisce esattamente come aggiungerne l’ennesimo, possa cambiare in alcun modo le regole del gioco. É dal 21 ottobre scorso, nel frattempo, successivamente all’inaugurazione, che la gente di Rudrapur nel nord del Bangladesh osserva un qualche cosa non potendo fare a meno di chiedersi, esattamente, quale sia la funzione. Sto parlando della lunga rampa, con inclinazione controllata, che danzando gira tutto attorno a un’edificio curvilineo di 250 metri quadri fatto di bambù e uno strano materiale color marrone, per il resto indistinguibile dal cemento usato normalmente per i luoghi architettonici d’uso comune. Il suo nome è Anandaloy (“Luogo della Grande Gioia” in lingua Bangla) come scelto dall’autrice tedesca e vincitrice con esso dell’annuale premio Obel, Anna Heringer, mentre le pareti sono fatte di un qualcosa di economico, resistente, totalmente funzionale allo scopo: terra mista ad acqua che poi sarebbe in altri termini, fango compattato a mano. Lo scopo della rampa è presto detto: permettere ai disabili in sedia a rotelle, ogni qualvolta ne sentissero il bisogno, di raggiungere agevolmente il secondo piano. Una finalità a tal punto dirompente, nella cultura indigena di questi luoghi, da aprire la strada ad un’intera nuova classe di questioni sociali, precedentemente delegate al reame indegno di essere discusso di “punizioni del karma” dovute a comportamenti impropri attraverso il ciclo delle reincarnazioni passate. Ma pensare che il dialogo del nuovo centro di riabilitazione, ed opificio autogestito a conduzione femminile nei locali del secondo piano, abbia qualcosa da insegnare soltanto ai suoi utilizzatori quotidiani, sarebbe tanto riduttivo e controproducente quanto scegliere di chiudere gli occhi di fronte alla ciclopica magnificenza del grattacielo. Poiché Anandaloy costituisce soprattutto la dimostrazione del modo in cui, oggi più che mai, l’impiego di soluzioni tradizionali ai problemi dei nostri tempi possa condurre a un tipo di risoluzione non meno efficiente, pur restando prossimi all’auspicabile, spesso ineffabile misura d’uomo. Ed ogni aspetto, in questo essenziale coronamento dei trascorsi progetti condotti dall’autrice in Bangladesh, sembrerebbe parlare il linguaggio di un quel dialogo, a partire dalla scelta di far costruire l’edificio questa volta esclusivamente a maestranze locali, tra cui l’impresa Montu Ram Shaw e persone reclutate appositamente allo scopo, alcune delle quali affette dalle stesse disabilità che oggi vengono curate tra queste notevoli mura. Fino alla dimostrazione che non c’è niente d’irraggiungibile o irrealizzabile, nell’affrontare il problema degli spazi abitativi mediante soluzioni che appaiono del tutto nuove. Soprattutto quando esse derivano, nei fatti, dalla tradizione ancestrale dei nostri popoli predecessori…