Nell’interpretazione retrofuturista del molo di San Francisco, grandi palazzi fiancheggiano ordinatamente una struttura alquanto singolare. Simile a una mensola che si estende oltre la costa, il cerchio sopraelevato è circondato da una strada, completa di piccole automobili che si avviano verso misteriose destinazione. L’edificio spropositato, perché molto evidentemente di ciò si tratta, presenta inoltre una significativa serie di rientranze, sia disposte in senso orizzontale sul soffitto che passanti da parte a parte, come altrettanti sostegni per chitarre, biciclette o antiche spade o scudi di famiglia. Se non fosse per le dimensioni ed in effetti, l’intera raffigurazione a volo d’uccello è dominata da una pluralità di forme discoidali, intente ad “approdare” o sostare all’interno di questa serie di appositi alloggiamenti. Non è in effetti così difficile ricondurre l’intera scena alla famosa fotografia fittizia del dirigibile Graf Zeppelin che approda presso la cima dell’Empire State Building, ideale base di una lunga serie d’investimenti, e significative risorse messe da parte, affinché il mondo dei trasporti su larga scala potesse essere dominato entro la fine degli anni ’30 dai velivoli più leggeri dell’aria. Ma l’artista, ingegnere e grande creativo Alexander Weygers, olandese naturalizzato statunitense ma nato appena una ventina d’anni prima presso l’arcipelago d’Indonesia, aveva saputo disegnare ed immaginare qualcosa di radicalmente differente. Che se oggi siamo pronti a riconoscere come una fondamentale espressione di nozioni prettamente surreali ed aliene, ci è possibile far risalire tale impressione proprio alla lunga serie di creazioni derivative del suo operato, e potenzialmente un articolo del giornale di Allentown in Pennsylvania risalente al 1950, in cui alcuni avvistamenti di UFO vennero messi in relazione, dall’autore il dentista locale Harold T. Frendt, all’operato di questo importante quanto trascurato personaggio della storia ingegneristica americana. Secondo quanto desumibile dagli specifici disegni creati a partire dagli anni Venti ed il brevetto sancito dal governo, ottenuto poco prima dell’inizio della seconda guerra mondiale quando Weygers aveva deciso di vendere la sua idea al comando militare, nella speranza che potesse rendere più facili, o potenzialmente salvare un grande numero di vite umane. Questo perché lui aveva visto e conosciuto, tramite le trattazioni di dominio pubblico e racconti per lo più di seconda mano, la natura pericolosa ed instabile del nuovo concetto di elicottero, un dispositivo per sua stessa narrazione “Incline a precipitare dal cielo come un masso non appena qualcosa fosse andata per il verso sbagliato.” E ripescando dalle proprie idee pregresse, sulla base di una grande esperienza nel campo della metallurgia e progettazione funzionale, aveva teorizzato una maniera per cambiare e migliorare radicalmente le cose. Il documento perfettamente accessibile ancora oggi tramite i forniti archivi di Google, numero di protocollo US2377835A, mostra gli schemi e descrive qualcosa d’immediatamente riconoscibile, pur sembrando provenire al tempo stesso da una sorta di universo trasversale ed alternativo. Un velivolo chiamato Discopter in cui ogni parte sporgente, dagli immancabili rotori, stabilizzatori o impennaggi di qualsivoglia tipo si trova all’interno di un involucro paragonato dall’autore al “disco lanciato dall’atleta” (un riferimento molto pregno, proprio per i suoi trascorsi in campo scultoreo e i lunghi studi intrapresi sull’argomento) e perciò aerodinamicamente tendente alla perfezione. La trattazione quindi prosegue, accompagnata da disegni minuziosi ed eccezionalmente chiari, descrivendo come l’ingegnoso meccanismo sia effettivamente scalabile, ad un numero variabile di motori, eliche rotanti e dimensioni sulla base delle eventuali necessità future, benché il mezzo-tipo dell’ideale prototipo, dovesse rappresentare un velivolo monoposto con doppio rotore coassiale ad andamento discordante, strutturalmente analogo a quello oggi impiegato per stabilizzare la serie di elicotteri militari russi Kamov ed il Sikorsky S-69. Il che non viene definito d’altra parte come approccio esclusivo, né il alcun modo necessario alla questione, visto anche il metodo con cui l’artista-ingegnere aveva pensato di stabilizzare e controllare il disco volante una volta staccatosi da terra: ovvero mediante una serie di condotti d’aria, apribili tramite l’impiego di una serie di servomeccanismi, da un sistema capace d’interpretare automaticamente l’inclinazione della barra di controllo. Tutto questo mentre l’assemblaggio rotante, mediante un sistema simile all’odierno collettivo elicotteristico, s’inclinava in modo limitato negli spazi concessi all’interno del proprio singolare alloggiamento. La soluzione più importante in materia di sicurezza, nel frattempo, sarebbe stata offerta da una serie di motori a razzo incorporati nella parte inferiore dello scafo, capaci di attivarsi in caso di necessità sviluppando una forza “appena sufficiente a contrastare la gravità”. Permettendo in questo modo, secondo la sua cognizione, di far tornare a terra l’equipaggio di un velivolo in avaria senza nessuna conseguenza irrimediabile. Una visione particolarmente ottimistica, che d’altra parte avrebbe potuto adattarsi in modo altrettanto valido ad un qualsiasi elicottero di tipo tradizionale…

teorie

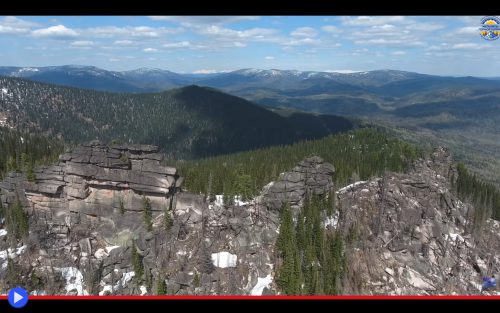

Le discusse vestigia megalitiche di un popolo smarrito sul tetto della Siberia

Sfruttando le odierne pregresse archeologiche e gli ultimi ritrovamenti di resti risalenti alla Preistoria, possiamo dire oggi di conoscere piuttosto accuratamente il luogo d’origine, ed i progressivi movimenti, delle prime inquiete comunità umane. A partire dalla prima manifestazione dell’Homo sapiens, 200.000 anni fa in Africa e lungo l’itinerario successivo delle migrazioni indoeuropee, evento alle radici delle plurime culture da cui derivano entrambi i “mondi” attualmente riconosciuti: Oriente, Occidente. Ma se osserviamo la cronologia approvata per quanto concerne le regioni del Nuovo Mondo, il verticale continente americano, colonizzato circa 15.000 cicli a questa parte cominciando dal settentrione, appare particolarmente evidente l’attraversamento dell’Oceano tramite l’impiego di un perduto ponte di Terra, quello che il mondo accademico è solito chiamare Beringia (per il suo estendersi oltre lo stretto di Bering) ma che i teorici della storia alternativa, i cospirazionisti ed i cultori della teoria extraterrestre non esiterebbero a chiamare Atlantide, Mu o altri nomi strettamente interconnessi a popoli e culture che si affollano nella mitologia ereditata dai nostri antenati. Così appare chiaro il ruolo del più vasto spazio circondato da terre emerse, che oggi ha il nome di massa continentale eurasiatica, come luogo di transito per le popolazioni, cronologicamente corrispondente grosso modo all’epoca in cui le genti del sud-est si spingevano fino al remoto arcipelago indonesiano. Come parte di un viaggio altrettanto interconnesso a culture monolitiche e ipotetici imperi perduti, di cui la scienza non riesce a presentare un numero abbastanza grande di prove inconfutabili per farli figurare nei libri di storia. Non tutti sono coscienti, tuttavia, dell’alto ed inspiegato numero di siti religiosi, rituali e culturali ritrovati nei luoghi remoti della Russia, dove un clima in grado di oscillare fino a molte decine di gradi sotto lo zero avrebbe fatto sospettare l’assoluta invivibilità degli ambienti, almeno fino ad epoche più recenti. Luoghi come il labirinto di pietra della penisola di Kola, Oblast di Murmansk, oppure le triadi di pietra della montagna di Gorelaya, note fin dall’epoca tardo rinascimentale. Largamente sconosciute, d’altra parte, rimasero per un tempo assai più lungo le regioni nel più profondo entroterra della Siberia, dove le restrizioni ai viaggi imposte fin dall’inizio del secolo scorso impedirono alle spedizioni scientifiche di raccogliere dati, almeno fino all’inizio degli anni ’90, successivamente alla caduta dell’Unione Sovietica. Quando abbiamo i primi resoconti di un particolare sito ad est delle montagne di Altai, non troppo lontano dal confine della Mongolia, dove i resti di quella che potrebbe sembrare a pieno titolo un’antica e monumentale fortezza sorgono in corrispondenza di una cresta del paesaggio, comunemente identificata con il nome di Gornaya (monte) Shoria.

Qualcosa di letteralmente inusitato per un dato più di qualsiasi altro, come sarebbe diventato evidente attraverso i primi approcci e notazioni effettuate secondo le metodologie attuali: l’essere composto, in parte rilevante, da un accumulo di pietre in grado di raggiungere il peso unitario di 3.000 tonnellate: abbastanza da renderle, per larga misura, l’oggetto più pesante mai spostato dall’uomo in epoca pre-industriale. Alti e impressionanti macigni di granito sovrapposti l’uno all’altro, con una chiara suddivisione in entità separate ed angoli retti, proprio come fossero i mattoni di un’odierna costruzione in muratura. E spazi interstiziali a misura d’uomo, quasi fossero i residui di antichi archi e porte, mentre la caratteristica striatura di taluni elementi lascia sospettare l’utilizzo di specifici strumenti, dello stesso tipo di quelli usati a Kola e presso altre iterazioni della lunga migrazione ancestrale nella direzione dell’alba. Una significativa svolta nella percezione, nazionale ed internazionale, di questa significativa anomalia paesaggistica si sarebbe quindi verificata nel 2013, per la notizia ripubblicata su Internet dell’archeologo dell’Università della Florida John Jensen, corredata da una ricca serie di fotografie, di un sopralluogo del celebre scienziato di confine Georgy Sidorov di una recente spedizione verso la Siberia meridionale. Durante cui ebbe modo di verificarsi non soltanto l’importante (ri)scoperta di un simile mistero della Terra, ma anche il verificarsi di alcuni eventi inspiegabili e per così dire, sovrannaturali…

Scienziati usano Frozen per chiarire il misterioso massacro del monte Kholat

Cantava Elsa nella sua struggente ribellione contro i rigidi presupposti della società conservatrice, fondata su rime facilmente orecchiabili e un motivo destinato a rimanere impresso per l’eternità: “Il mio potere si diffonde intorno a me / Il ghiaccio aumenta e copre ogni cosa accanto a sé / Un mio pensiero cristallizza la realtà!” E con la voce spesa in simili parole, simbolo di una ricerca personale e l’autostima finalmente guadagnata, diventava l’esempio generazionale per milioni di bambine e bambini che nel bene o nel male, in questo mondo odierno delle immagini generate al computer non leggeranno mai l’originale fiaba adattata dall’autore Hans Christian Andersen. Eppure la Regina dell’Inverno, nella sua versione originale in sette storie adattata dal folklore dei paesi del Nord Europa, fu devastatrice prima della sua catarsi, ed annientatrice di ogni possibilità di rivalsa da parte di un popolo soggetto alla sua crudele influenza sul clima e la temperatura terrestre. Molti perirono per sua mano, e non sempre in circostanze destinate a risultare del tutto chiare, nonostante “freddo” e “morte” siano quasi dei sinonimi in qualunque modo si decida di guardare alla questione. Chi non conosce, ad esempio, la terrificante e misteriosa storia dei dieci escursionisti del Politecnico degli Urali di Ekaterinburg, partiti il 23 gennaio del 1959 per effettuare un’escursione sciistica tra le montagne circostanti casa loro… Per andare incontro ad un destino tale da costare la vita a tutti loro fatta l’eccezione per il “fortunato” Yuri Yefimovich Yudin, tornato indietro pochi giorni dopo causa improvvisi dolori alle articolazioni delle ginocchia. Una scelta che ne avrebbe fatto, di lì a poco, l’unico sopravvissuto della sua coraggiosa, entusiasta e almeno in apparenza preparata congrega.

Fatale sarebbe stata infatti l’idea di attraversare quel particolare passo ancora senza nome del monte Kholat Syakhl, traslitterazione di un’espressione nella lingua degli indigeni Mansi Holatchahl che significa grosso modo “Montagna della Morte”, data la presunta carenza di potenziali prede o cacciagione. Per Igor Alekseyevich Dyatlov ed il suo seguito, capo ventitreenne della spedizione, accompagnato da coetanei certificati come pronti per l’impresa ed il trentottenne Semyon Alekseevich Zolotaryov, istruttore di sci che aveva anche combattuto nella seconda guerra mondiale, nient’altro che un punto di passaggio nel tragitto rinomato, che già tanti gruppi avevano percorso senza nessun tipo d’incidente o contrattempo degno di nota. Se non che, l’assenza di condizioni preoccupanti non è sempre sinonimo di sicurezza. Come avrebbero tutti scoperto in quella drammatica e tremenda notte tra l’1 ed il 2 febbraio, i cui precisi avvenimenti costituiscono, tutt’ora, uno dei maggiori misteri del XX secolo.

La presa di coscienza che fosse successo qualcosa giunse il 12 febbraio, quando il club sportivo di cui i giovani facevano parte continuava a non ricevere il telegramma per confermare il ritorno senza incidenti alla civiltà. Così che entro la fine della settimana, i loro familiari chiesero ed ottennero l’organizzazione di una spedizione di ricerca, che avrebbe trovato la tenda dei ragazzi semisepolta tra la neve, stranamente tagliata dall’interno, il giorno 26 febbraio. Causando dapprima semplice perplessità, finché di li a poco, uno dopo l’altro, non avrebbero iniziato a rintracciare i loro corpi a varie distanze, conservati integri dal gelo. L’investigazione, dettagliatamente annotata e tutt’ora consultabile da intere generazioni di appassionati delle teorie del complotto, registrò fin da subito alcuni aspetti difficili da conciliare. Alcuni di loro erano vestiti soltanto in parte, o addirittura seminudi. Cinque erano morti, in maniera alquanto prevedibile, d’ipotermia. Ma i rimanenti quattro riportavano ferite da impatto estremamente significative, con danni al cranio, le costole e la cassa toracica. Del tipo compatibile, si sarebbe affermato, con “Un incidente d’auto”. Inoltre a due dei corpi erano stati asportati inspiegabilmente gli occhi, ad uno la lingua e ad un altro le sopracciglia. A complicare ulteriormente la faccenda, i loro abiti risultavano essere lievemente radioattivi, mentre alcuni dei locali parlarono, nei mesi ed anni successivi, degli strani globi luminosi avvistati in cielo proprio la notte del terribile “incidente”, potenzialmente riconducibili a test di misteriosi sistemi d’arma da parte del governo, oppure…

L’ostile verità dell’erba che minaccia di soffocare il canale panamense

Così recita una diffusa leggenda: era un giorno particolarmente ventoso, quando la nave incaricata della spedizione di materiali e macchine da costruzione proveniente dal Pacifico iniziò le complicate manovre per l’imbocco delle chiuse di Miraflores, poco prima d’essere sollevata dal livello naturale delle acque per intraprendere il penultimo tratto del suo viaggio, in mezzo all’entroterra di un intero continente. Verso l’altro lato e le basi caraibiche dell’Esercito statunitense, per assolvere ai progetti d’espansione programmati da parecchi anni che avrebbero aiutato a frapporre un muro tecnologico contro i nemici del paese occidentale militarizzato per eccellenza. Ma aprendo allo stesso tempo la strada, senza che nessuno potesse prevederlo, ad un diverso ed altrettanto grave tipo d’invasione, causato da qualcosa di straordinariamente subdolo e quasi invisibile, a seconda delle condizioni di giornata. Con un soffio accompagnato da un fruscio, alcuni mucchietti di polvere sul ponte decollarono e riuscirono a raggiungere la riva tutt’altro che distante. All’interno di essi, c’era il seme originale di un peccato e il germe finale della Condanna…

La rovina di un ecosistema trae in genere i natali dall’introduzione (accidentale o volontaria) di un organismo animale non-nativo, particolarmente prolifico, adattabile e distruttivo. Riesce ad essere perciò ancor più sorprendente, il destino verso cui è andata incontro l’intera zona ad amministrazione speciale del Canale di Panama a partire dagli anni ’70, quando una “pianta aliena non-nativa” cominciò a fare la sua comparsa tra le macchie di vegetazione boschiva precedentemente esistenti. Per iniziare quindi, gradualmente, a sostituirsi ad esse, grazie a un espediente particolarmente funzionale anche nel suo ambiente originario di provenienza. La notevole presenza erbacea della Saccharum spontaneum o erba di Kans, capace di raggiungere fino ai 6 metri con il suo pennacchio dall’iconica infiorescenza bianca ricolma di semi volanti, è famosa per la propensione innata a prendere fuoco durante i mesi della siccità estiva. Per poi ricrescere, a partire dalle sue radici rizomatose, molto più rapidamente ed aggressivamente di qualsiasi altro tipo di vegetazione. Con l’effetto di arrecare il dono indesiderabile all’umanità che si ritrova faticosamente a gestirla, col machete e i diserbanti, andando incontro alla realtà coriacea di quei gambi che non solo sembrano resistere a qualsiasi cosa, ma diventano taglienti se recisi arrecando profonde e dolorose ferite. Un problema, d’altronde, certamente trascurabile rispetto a quello principale dell’intera questione: la propagazione progressiva di quest’erba imparentata con la canna da zucchero, ma a differenza di quest’ultima incommestibile causa l’alto contenuto di silice, che riduce in modo esponenziale i già limitati terreni agricoli disponibili nella regione. Tanto da aver portato il governo, già verso la fine del millennio scorso, alla creazione e attribuzione di una serie di villaggi autogestiti dagli agricoltori locali nell’area della zona, sperando che il bisogno di provvedere a loro stessi li avrebbe condotti a generare un’efficace soluzione per il problema. Eppure come nel caso dell’idra dei racconti antichi, da ogni filo d’erba tagliato sembravano spuntarne almeno due, impedendo al destino di fermare la sua ruota. E lasciando una sola, possibile contromisura: giungere infine alla reale, fin troppo a lungo trascurata origine della questione!