In principio l’uomo inventò il fuoco; questo fu l’inizio, e la fine, di tutti i suoi problemi. Poiché non esiste presa di coscienza maggiormente significativa di quella sull’applicabilità ad ampio spettro del principio secondo cui la sopravvivenza può dipendere ed invero beneficiare dal consumo produttivo della materia, fecondo carburante al treno inarrestabile del progresso. Un lavorio costante, frutto di una relazione con la natura che non era più simbiotica, bensì antagonistica, conflittuale. Ove la costruzione di un particolare tipo di prospettive era diventato l’annientamento, almeno in linea teorica, di altre. Millenni dopo la situazione è rimasta fondamentalmente del tutto invariata: poiché non è forse vero che lo sfruttamento del pianeta tramite l’impiego di carburanti fossili ha individuato nella fiamma, più d’ogni altra cosa, l’elemento imprescindibile da cui deriva l’energia che instrada e sostiene la moderna civiltà tecnologica? Il che in verità può essere lo spunto di una riflessione importante. Poiché come la fisica c’insegna come ogni processo può essere generalmente trasformato in altri, resta innegabile la nostra collocazione universale al centro di una significativa convergenza d’impulsi. Ovverosia la spinta pressoché costante degli elementi meteorologici e terrestri, l’uno contro l’altro ed a ridosso di ciascun principio contrapposto, che incidentalmente fu al margine del moto stesso dei continenti. E tutt’ora continua, indefessa, come l’incessante moto ondoso degli oceani di cui fanno parte. Il che ci porta, dunque, all’idea. Quella nata dalla mente fervida del finlandese Rauno Koivusaari, già trent’anni a questa parte un esperto sommozzatore con significativi interessi ed imprese completate nel recupero di relitti navali sommersi. Navi ormai da tempo diventate parte dei fondali marini, come quella incontrata nel 1993 che per un particolare gioco dinamico dei flussi sottomarini vedeva un grosso boccaporto muoversi costantemente avanti e indietro, avanti e indietro nella corrente. Tanto che: “Interessante” egli pensò “Qualcuno potrebbe usarlo come metodo per generare energia elettrica.” Come una pala eolica sommersa… Una sorta di… Pala idrica? Di sicuro, avrete già sentito parlare dell’oceano utilizzato come fonte sostenibile benché si parli più frequentemente di turbine in grado di traslare il moto ricorrente delle maree. Non che esperimenti precedenti nello sfruttamento del più continuo e denso flusso delle onde stesse siano d’altronde privi di precedenti, con il primo esempio in materia brevettato nel 1799 a Parigi dall’inventore Pierre-Simon Girard e suo figlio. Per non parlare delle centinaia di luci e radiofari di navigazione create dal giapponese Yoshio Masuda, alimentati da null’altro che il moto angolare di una zattera ancorata stabilmente al fondale marino. Ma l’elettricità del moto ondoso come concetto ha sempre presentato non indifferenti problematiche logistiche, relative alla corrosione dei suoi componenti per l’effetto dell’acqua marina. Oltre al nesso fondamentale dell’intera questione: come rendere economicamente efficiente la sua implementazione su larga scala, soprattutto rispetto alle concorrenti metodologie sostenibili, quali l’eolico e l’energia solare? Caso vuole che lo stesso Mr Koivusaari, come avrebbe ampiamente dimostrato nel corso degli anni a venire, avesse più di un valido suggerimento in materia…

tecnologia

I moli fortificati di Lorient, città vittima della guerra sottomarina indiscriminata

Regina degli Oceani, possente dominatrice di ogni cosa costruita per sedare l’epoca dei conflitti mai sopiti, la pesante corazzata era ormai da tempo il simbolo del potere delle grandi nazioni. Quasi due migliaia di uomini a bordo in grado di difendersi da ogni tipo di minaccia, mentre manovravano cannoni con il calibro bastante a radere al suolo un’intera regione costiera. Ma come lo scintillante uomo d’arme medievale lanciato al galoppo contro un nido di balestrieri, la classe di navi più formidabile creata nella storia sarebbe andata incontro in un momento topico al più subdolo e inveterato dei nemici: il trascorrere del tempo e il conseguente mutamento dell’umana tecnologia. Un singolo siluro, forse due. Lanciato da una battello tanto lento e compatto da poter vantare un singolo tratto distintivo; quello di poter affondare e poi riemergere, a piacimento. Così i sommergibili assemblati in gran numero grazie alla potenza dell’ingegneria tedesca, dopo aver costituito la propria rete del terrore nei lunghi anni della grande guerra, furono elevati ad una minaccia globale con lo scoppio del secondo conflitto. Al punto da giustificare lo stanziamento di risorse in grado di cambiare con violenza l’equilibrio e il senso stesso della storia. Sotto il segno e il nome di un singolare, imprescindibile dominatore dei mari: l’U-Boat.

Volendo a questo punto focalizzare il nostro discorso al nodo strategico principale del suo schieramento, l’Atlantico oltre cui venivano spostate le truppe e i rifornimenti statunitensi all’indirizzo delle forze Alleate, attraverso bastimenti e convogli sempre più imponenti, all’apice degli anni di battaglia la gestione della loro interdizione sistematica ricadde principalmente nelle mani di un uomo, l’ammiraglio e futuro capo della Marina tedesca, Karl Dönitz. La cui base venne stabilita poco dopo l’occupazione della Francia in un particolare comune della Bretagna, situato in un’insenatura in grado di costituire la perfetta piattaforma di lancio anti-nave. Così al di sotto delle lussuose ville dove si affrettò a stabilirsi il suo comando di stato maggiore nel 1940 pochi mesi dopo l’armistizio di Francia, iniziò a sorgere qualcosa lungo i moli della ridente cittadina costiera di Lorient. La serie di strutture, in cemento armato e granito, che avrebbero portato alla sostanziale devastazione e quasi cancellazione dalle mappe di questa comunità trovatosi suo malgrado al centro di un investimento senza precedenti di prezioso matériel e forza lavoro. Di cui viene narrato, coerentemente, il modo in cui lo sforzo tedesco venne fin da subito ostacolato dalla Resistenza, dopo l’edificazione del primo squero (scivolo marittimo) ed i due bunker Dom nella zona del molo dei pescatori, casematte dalla forma vagamente ecclesiastica, sotto cui gli U-Boat venivano inizialmente sottoposti a riarmo e riparazione. Almeno finché non venne lamentata la poca praticità dei loro spazi eccessivamente angusti per poter provvedere alle operazioni e Dönitz pensò, in un primo momento, di far costruire una labirintica base sotterranea. Se non che i dati raccolti, avvalorati da una popolazione segretamente ostile, parlavano di un sostrato roccioso quasi impossibile da penetrare. Così che venne deciso di costruire, piuttosto, sopra il livello della costa già pesantemente fortificata…

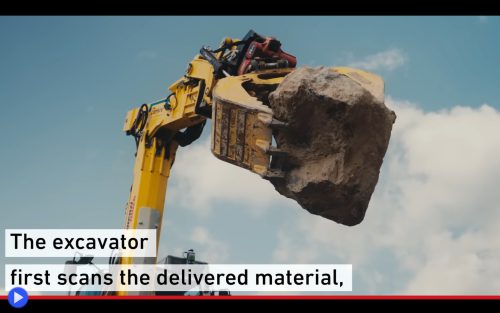

Dalla Svizzera una ruspa intelligente in grado di creare muri dai macigni sparsi

Una mente realmente efficiente non può fare a meno di essere slegata dal proprio corpo. Dopo tutto non è forse proprio questo l’obiettivo dell’attività meditativa associata a tante religioni e discipline orientali? Alleggerire, liberare il pensiero, per tornare sulla Terra liberi dalle catene metafisiche capaci d’intrappolarci ancor più strettamente della gravità stessa. Ma soprattutto, tale stato riesce ad essere desiderabile in tutti quei casi in cui ci si avvicina ad una mansione creativa, intesa come valida attribuzione delle nostre abilità inerenti ad uno scopo pre-determinato. Come dipingere un quadro. Scrivere un romanzo. O costruire un muro. Del tipo a secco, s’intende, ovvero privo di un medium che obbliga i componenti ad aderire l’uno all’altro, risultando per di più questi ultimi la risultanza pressoché diretta di un processo produttivo pregresso. Niente affatto, capo! Anche perché si tratta di un approccio che inerentemente implica difficoltosi aspetti da considerare: il costo in termini di tempo (ed impronta carbonica) d’immense, sempre più numerose fabbriche di mattoni; la necessità logistica di trasportare il materiale a destinazione fin da un centro operativo distante. Nel mentre un esperto addetto ai lavori ben capisce come niente di più comune occupi gli spazi delle nostre valli e pendici montane, che letterali laghi di macigni, oceani di massi, diluvi di detriti sovradimensionati. Esattamente quel tipo di orpelli che gli antichi, tanti secoli o millenni a questa parte, avevano imparato a sovrapporre come in un gioco spaccaschiena del Tetris, creando un tipo di elementi architettonici capaci di superare indisturbati il passaggio delle generazioni. Ed è proprio questa l’idea del macchinario dotato di una “sua” mente, rigorosamente artificiale, creato dal precedente ricercatore del Politecnico di Zurigo, Ryan Luke Johns, ad oggi CEO della sua startup per il settore dei contractors, o per meglio dire un settore che a partire da un domani potrebbe anche fare a meno dei contractors stessi. Grazie a un circo di robo-animali di cui l’oggetto qui presente potrebbe anche essere soltanto il precursore. Pur risultando incomparabilmente, innegabilmente utile in ciò che gli riesce meglio. Definito HEAP (Hydraulic Excavator for an Autonomous Purpose) esso tende a presetnarsi come un Menzi Muck M545 da 12 tonnellate con configurazione “camminatrice” o “a ragno” dotato di una quantità superiore alla norma di sensori e tecnologie di rilevamento. Questo per la predisposizione a ciò che riesce ad essere una rara prerogativa: quella di muoversi e operare nella più totale assenza di un guidatore umano. Mentre sposta, solleva, seleziona ed osserva attentamente i suddetti agglomerati minerali prima d’impegnarsi a sovrapporli in una configurazione particolare. Quella necessaria affinché, spalleggiandosi l’uno con l’altro, si sostengano a vicenda per molti anni a venire…

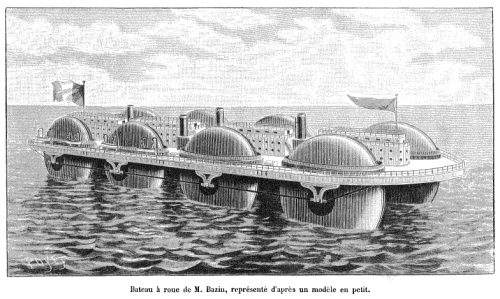

Il principio della nave che avrebbe attraversato l’Atlantico con sei ruote motrici

Il problema del metodo scientifico ed il motivo per cui, ancora oggi, non piace a molti è che applicarlo significa spesso gettare da parte i propri sogni e le relative speranze, sostituendoli con la glaciale realizzazione che il mondo opera in base a delle regole precise. Non sempre o quasi mai allineati a ciò che apparirebbe “logico” nella purezza operativa del pensiero basato su considerazioni pregresse. Così macchine volanti, le prime automobili e i battelli in grado di sommergere se stessi senza affondare dovettero fare i conti, nel corso dello scorso secolo, con accorgimenti ingegneristici essenzialmente contrari alle metodologie di superiore estetica ed efficienza. Ed in questo modo l’inventore francese Ernest Bazin, già creatore dell’aratro elettrico, un taglia-verdure, una macchina idrostatica per fare il caffè, nel 1891 cominciò ad armeggiare con un singolare modellino in legno di forma rettangolare integrato con sei galleggianti rotativi dalla forma lenticolare. Un’imbarcazione, nonostante le apparenze, almeno parzialmente basata sui dieci anni trascorsi a partire dall’età di 15 per volere del padre, che l’aveva fatto imbarcare come mozzo su un vascello destinato a girare il mondo. Esperienza destinata a farne un pensatore eclettico, ma anche un avventuriero e soprattutto la persona dotata dell’insolita commistione di capacità opportune a rivoluzionare, un giorno, l’intera industria dei trasporti navali. Dovete considerare, a tal proposito, come al ritorno in Francia dopo il 1855 egli ebbe modo di recarsi a corte incontrando personalmente Napoleone III, il re del Belgio e il Granduca di Russia. Così che non gli sarebbe stato difficile, col progredire degli anni, trovare investitori pronti a rendere possibili e sostenere le proprie idee fino alla fondazione assieme al fratello Marcel nel 1893 della società per azioni parigina Navire-express-rouleur-Bazin. Nessuno si sarebbe d’altronde sognato di mettere in dubbio in quel momento il balzo quantistico offerto dall’avveniristica bateau rouleur o “nave rotolante” che avrebbe condizionato, di fronte ai posteri, l’apice finale della sua lunga carriera. Un sistema di massimizzare la velocità e minimizzare i consumi che traevano l’ispirazione, sotto ogni punto di vista ragionevole, da preconcetti che nessuno avrebbe potuto confutare empiricamente all’epoca. Non era forse vero, d’altronde, che i catamarani riuscivano a spostarsi più velocemente di qualsiasi altra nave da crociera esistente? E ciò non avveniva, forse, per il fatto che la superficie dello scafo posta a contatto l’acqua risultava quantitativamente inferiore ad altri tipi di soluzioni convenzionali? “Dunque immaginate se l’intera parte della nave a contatto con i flutti marini cominciasse, adesso, ad assecondarne i movimenti.” Avrebbe esordito nella propria conferenza esplicativa “Scorrendo via letteralmente sotto il battello, in maniera analoga agli efficaci e paralleli semiassi di un vagone ferroviario…”