Non serve un lungo tempo di contemplazione di una mappa del continente europeo, per comprendere quanto sia facile istituire un blocco navale della singola, per quanto lunga costa della Germania. Particolarmente quando diviene possibile togliere dall’equazione quella parte del paese che sia affaccia sul Mar Baltico, uno spazio chiuso fatta eccezione per gli stretti canali tra l’isola di Selandia, Fyn e Copenaghen. Il che significa in altri termini che fin dal tempo della nascita delle nazioni il paese a settentrione ha sempre avuto in pugno, geograficamente parlando, la potenza marina di quel paese vasto e compatto, particolarmente finché gli riuscì di mantenere il controllo del territorio dei ducati di Schleswig ed Holstein, assieme in grado di costituire la sottile lingua di terra per un “collo d’anatra” all’interno della penisola danese. Mansione più facile a dirsi, che a mettersi in atto, come avrebbe dimostrato il principe Frederik of Noer, conquistando nel 1848 il castello di Rendsburg grazie al “volere del popolo” e dando inizio a un conflitto che sarebbe costato la vita di oltre 16.000 persone. Tra i cui eserciti, vestendo l’uniforme della Confederazione Tedesca, ebbe l’occasione di combattere l’addetto artigliere Wilhelm Bauer, all’epoca poco più che venticinquenne. Al quale osservando una battaglia sulla costa prussiana, in cui il nemico avanzava grazie all’ausilio di un ponte di barche, venne in mente una saliente osservazione con la forma di una domanda: e se fosse stato possibile, mediante l’uso di un qualche apparato, supportare le manovre delle truppe di terra imbarcandosi non sopra le acque, bensì al di sotto di esse? Un’ipotesi che avrebbe condotto fino alle più estreme conseguenze, costruendo un modello in scala presentato alle autorità navali della flottiglia di stanza a Kiel, capace di catturare l’attenzione degli ufficiali. Ed ottenere una certa quantità di finanziamenti poiché a chi sarebbe dispiaciuta l’idea, in linea di principio, d’affondare le navi provenienti dalla Danimarca senza neppure essere avvistati dal ponte… Il concetto di nave infuocata o Brander era del resto lungamente noto, per un vascello in grado di appiccare incendi avvicinandosi furtivamente agli scafi nemici. Allorché l’idea di Bauer venne presentata, fin da subito, col nome altamente programmatico di Brandtaucher, “Incendiaria sottomarina”…

navigazione

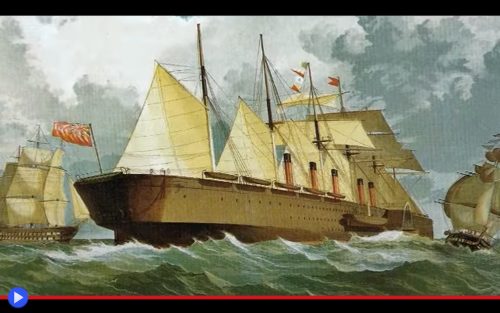

Il primo transatlantico, scampato al fato del Titanic grazie ai crismi dell’ingegneria vittoriana

Cinquant’anni prima che il trasporto di persone oltre un Oceano fosse sufficientemente comune, da poter pensare di creare un palazzo galleggiante dotato di ogni comfort e spazi dedicati a svaghi tipici dell’epoca contemporanea, giunse al punto di svolta la carriera di un uomo che, tra tutti, aveva sino a quel momento guidato alcuni dei punti più elevati del periodo comunemente noto come Rivoluzione Industriale. Il suo nome atipico, dall’assonanza chiaramente biblica, era Isambard Kingdom Brunel ed egli avrebbe detto pochi mesi prima della sua prematura dipartita all’età di soli 53 anni: “Non c’è stato altro progetto a cui io abbia dedicato un maggior impegno, e su cui abbia scommesso una porzione maggiore della mia reputazione, della SS Great Eastern.” Il che, detto dal costruttore tra le altre cose del tunnel sotto il Tamigi, il ponte sospeso di Clifton e la Great Western Railway, non era certo un’affermazione da poco. E potrebbe anche essere stato collegato, più o meno direttamente, al collasso che lo colpì nel settembre del 1859 sul ponte stesso di quell’imponente creatura galleggiante. Grosso modo nel periodo in cui avevano iniziato a concretizzarsi i problemi. Ci sono molte valide ragioni, più o meno razionali, per cui la gigantesca nave da 211 metri di lunghezza e 18.915 tonnellate di peso (di gran lunga la più grande costruita fino a quel momento) si sarebbe vista attribuire nel corso degli anni la reputazione largamente controproducente di un vascello maledetto. Già dal modo in cui, prima ancora di essere portata a termine, aveva saputo trasformarsi in un vero e proprio buco nero per il denaro, capace di mandare in bancarotta qualunque compagnia, individuo o consorzio abbastanza folle da legare ad essa le proprie fortune. A partire dal socio di Brunel stesso nell’ambiziosa impresa, lo scienziato e collega ingegnere John Scott Russell, che avendo messo da parte considerevoli finanze grazie all’invenzione di un nuovo e più efficiente profilo per gli scafi nautici, era già verso la metà del secolo in significative quanto segrete ristrettezze economiche. E fu in effetti una chiara dimostrazione delle comprovate capacità tecniche di entrambi, nonché la fiducia degli investitori, se la nave inizialmente nota come Leviathan, destinata presto ad essere ribattezzata come la Great Eastern dopo l’acquisto in corso d’opera da una compagnia terza, poté rimanere in costruzione per i quattro anni fino al fatidico 1859, nel cui mese di settembre venne laboriosamente varata al cospetto, tra gli altri, del suo progettista principale. Che aveva saputo immaginare in essa il culmine della tecnologia coéva fino al punto di prevedere ben tre diversi sistemi di propulsione utili a spostarne l’immensa massa: un singolo propulsore ad elica, poiché l’eventualità di aggiungerne un secondo non era ancora praticabile a quel punto del XIX secolo; seguìto da due massicce quanto solide ruote a pale. E per finire, un’intero corredo di vele degne di un vascello delle grandi esplorazioni, che tuttavia si rivelarono effettivamente utilizzabili soltanto a patto che i motori restassero spenti. Poiché altrimenti, la stoffa troppo vicina alle cinque ciminiere aveva la tendenza sconveniente ad incendiarsi. Piccoli ostacoli, sulla strada del successo imperituro come nota a margine della Storia…

Lo strumento meccanico che permetteva ai cosmonauti di ritrovare la via di casa

Attraverso il circuito delle aste d’antiquariato, oggetti di ogni tipo, foggia e dimensione cambiano continuamente di proprietario. Alcuni di essi, trasformati in simboli del lusso o soprammobili pregiati, perdono il significato originale per cui erano stati costruiti. Per altri è impossibile, semplicemente perché la loro stessa essenza simboleggia un’Era, una particolare serie di circostanze o un’impresa estremamente significativa nella storia dell’umanità. Se poi l’ultimo recipiente di un particolare esempio di quest’ultimo frangente, per notevole fortuna collettiva, dovesse essere un divulgatore scientifico e/o tecnologico, potrebbe palesarsi l’opportunità di dare un senso al sentito dire collettivo. Plasmare e ottimizzare ciò che in molti pensavamo di conoscere. Ma l’estetica non sempre guida, in modo puntuale, ciò che si presume fino all’effettiva verità del passato. Famosa era l’immagine, nel caso specifico, di Konstantin Feoktistov, Alexey Leonov o Valentina Tereshkova ai comandi delle rispettive astronavi, durante il delicato processo di rientro nell’atmosfera terrestre; intenti ad osservare, con sguardo estremamente concentrato uno strumento, consistente nel mappamondo del nostro pianeta intento a ruotare con ritmo e rapidità variabile, mentre i numeri con le coordinate e la velocità di movimento cambiavano rapidamente sul pannello antistante. Si trattava, essenzialmente, di un rudimentale sistema di navigazione inventato e costruito per la prima volta nel 1964 per la missione Voskhod 1, capace d’indicare il nadir (posizione corrispondente sulla superficie) in un dato momento e durante l’intero processo di manovra orbitale, al fine di permettere al pilota di pianificare l’eventuale accensione manuale dei retrorazzi. Questo perché la dottrina spaziale sovietica, contrariamente a quella statunitense, prevedeva che la stragrande maggioranza degli input di manovra fossero pre-determinati al momento del lancio ed ottimizzati via radio dal controllo di terra. Benché i cosmonauti a bordo potessero e dovessero, occasionalmente, effettuare delle necessarie variazioni a causa d’imprevisti momentanei o significativi. Ed era su questo che verteva buona parte del loro lungo addestramento, incluso il capitolo concentrato sull’utilizzo del dispositivo INK (Индикатор Навигационный Космический – Indicatore di Navigazione Spaziale) successivamente soprannominato, in breve, “Globus”. Un oggetto leggendario sotto numerosi punti di vista, costituendo uno degli esempi maggiormente pratici e avanzati di un computer meccanico, ovvero privo di altra capacità di elaborazione dei dati che quella offerta da una serie di complessi ingranaggi, molti dei quali creati ed interconnessi da loro in maniera precedentemente e successivamente sconosciuta all’ingegneria moderna. Per la prima volta visibili grazie alla trattazione offerta dallo studioso di storia dell’informatica Ken Shiriff ed il suo collega e tecnico riparatore CuriousMarc, il cui video incuso poco sopra mostra la maniera in cui i due si sono applicati nel riparare un esemplare del suddetto dispositivo acquisito molto probabilmente a caro prezzo, ma con alcune ammaccature ed il cui elemento principale completamente aveva smesso completamente di effettuare la rotazione per cui era stato originariamente costruito. Un problema destinato ad essere risolto fortunatamente senza eccessive difficoltà, permettendo di mostrare nel contempo il contenuto della misteriosa scatola rettangolare di alluminio…

Lo scavo di Serse che aprì una falsa rotta verso l’immortalità persiana

Se si legge davvero Erodoto, giungendo a interpretare le parole del padre della storiografia attraverso lo strumento della logica, non è impossibile la percezione di una prospettiva molto più pragmatica di quanto gli scienziati tendano ad attribuire a tali scritti. oggettivamente calibrati sulla base di un bisogno di veicolare sottotesti moralisti ed un messaggio per le generazioni future. Così per il conflitto alle Termopili, idealizzato nella narrativa culturale e folkloristica come il prototipo tra scontro di civiltà contrapposte, egli ci forniva un corollario, troppo spesso trascurato nelle rappresentazioni idealizzate dell’impresa di Re Leonida e i suoi Trecento. Proprio perché fastidiosamente utile a nutrire il dubbio che il Nemico, supremo governante del vasto ed assillante Oriente, fosse caratterizzato da uno spirito fattivo ed ingegnoso, lo stesso attribuito in modo stereotipico agli altri produttori di un valore nel Mondo Antico. Sto parlando, chiaramente, di Serse e della battaglia navale di Capo Artemisio (stesso anno di quel passo leggendario: 480 a.C.) e del percorso per cui tramite la flotta degli Achemenidi raggiunse il golfo Termaico, luogo dove avrebbe conosciuto la sua più acerrima ed irrimediabile sconfitta in parallelo alle forze di terra facenti parte dell’invasione. Nonostante una disparità di forze ancora una volta a vantaggio dell’invasore, per 1.207 scafi contro gli appena 271 della lega Pan-Ellenica, per di più costituite da vascelli più piccoli ma proprio in conseguenza di ciò, capaci di navigare molto agevolmente tra le forti correnti del Mar Egeo. Al punto che sarebbe stato lecito chiedersi come Serse fosse riuscito, esattamente, là dove suo padre Dario aveva fallito, nel doppiare uno dei tratti marini più pericolosi dell’intera regione balcanica, il primo dei tre capi costituenti il “tridente” della penisola Calcidica, sotto l’ombra del monte sacro di Athos. Un luogo costato, 12 anni prima, una buona parte delle 300 navi e 20.000 uomini al comando del generale persiano Mardonios, quando una raffica di vento improvviso li aveva portati ad impattare contro la scogliera, permettendo nelle parole di Erodoto stesso, alle bestie feroci “di portare via i viventi” volendo alludere molto probabilmente all’opera di grandi squali bianchi. Come convincere di nuovo la leadership militare sottoposta all’autorità del Re dei Re che la sola strada per la Grecia fosse nel contempo la migliore immaginabile, nell’interesse della maggior fama delle proprie genti e il fato manifesto che ne guidava le imprese? Così prosegue lo storico di Alicarnasso: scavando un canale capace di aggirare il problema.

Due chilometri di lunghezza per 30 metri di ampiezza, realizzati in un periodo di tre anni circa, facendone effettivamente una delle opere d’ingegneria militare più significative della propria Era. Al pari guarda caso del ponte di barche per attraversare l’Ellesponto per una lunghezza di 1.300 metri circa, anch’esso fatto edificare da Serse ed estensivamente descritto nelle Storie a qualche capitolo di distanza. Ma senza lo stesso problema fondamentale di credibilità immanente. Poiché se un grande canale attraversò per qualche tempo la Calcide, per quale assurda ragione non ve n’è la minima traccia residua? Indagini, in epoca moderna, avrebbero seguìto agli spunti d’analisi risultanti…