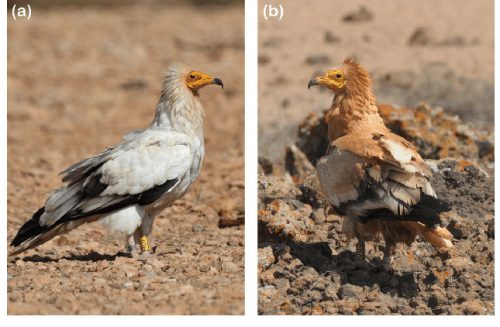

Tutto considerato non è poi così complicato vedere il bello nel capovaccaio, uno degli ultimi sparvieri diffusi in Europa. Il suo becco adunco dalla punta nera, la capigliatura punk ma il volto glabro, il collare di penne come un mantello, le zampe forti e ben distanziate, con artigli affusolati che potrebbero suonare facilmente il piano. E la livrea di un chiaro marrone, che permette immediatamente di comprendere perché questo uccello fu chiamato, al tempo di Cheope, il pollo dei faraoni. Quel colore… Aspetta un attimo… Non dovrebbe essere bianco come la neve? Si, se lo pulisci con la pompa del tuo giardino! Poiché la prima cosa che il volatile impara a fare, una volta acquisita l’indipendenza dal nido materno, è trovare una pozza d’acqua fangosa e buttarcisi dentro, esattamente come un Golden Retriever durante una passeggiata sulla riva di un fiume. Perché lo faccia, non è del tutto chiaro, benché la modifica del proprio naturale colore attraverso l’uso di fonti esterne sia un’attività tutt’altro che inaudita nel mondo degli uccelli, con attestazioni da parte dell’avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus) e di alcune specie di pernici, per mimetizzarsi. Ciò che rende diversi i nobili spazzini dei cieli, tuttavia, è l’apparente mancanza di una finalità: sia il capovaccaio (Neophron percnopterus) che il suo distante consimile e succitato gipeto, infatti, non hanno alcun tipo di predatore in età adulta. E quindi, perché mai prendersi la briga di modificare il proprio aspetto… Secondo un nuovo studio di Thijs van Overveld, etologo dell’Estación Biológica de Doñana in Siviglia, e colleghi, la ragione potrebbe essere di un tipo totalmente inaspettato: non tanto finalizzata ad avvantaggiarsi nella vita quotidiana, quanto all’acquisizione di un prestigio esteriore tra i propri compagni sparvieri. Così gli scienziati hanno osservato per alcuni giorni il comportamento degli oltre 100 uccelli quotidiani che visitano il loro santuario di Fuerteventura, nelle Isole Canarie, dove erano state collocate appositamente due ciotole d’acqua, l’una perfettamente limpida e l’altra fangosa. Annotando come ogni volta, tranne un singolo caso di uno sparviero probabilmente distratto, gli ospiti avessero scelto di fare il bagno nella vasca sporca. Considerando la questione dai diversi punti di vista, si è quindi giunti alla conclusione che tale attività corrisponda, per gli animali in questione, all’applicazione di una sorta di make-up, come un trucco invariabile tra maschi, femmine ed esemplari di tutte le età. Semplicemente, il Neophron è bianco soltanto in cattività, mentre in praticamente qualsiasi altra situazione si sentirebbe del tutto nudo, senza il suo irrinunciabile strato di polvere sulle piume. E questo, tutto considerato, non è neppure l’aspetto più eccezionale di un tale antico animale!

Oggi gli studi genetici sulla posizione del capovaccaio hanno determinato come esso costituisca, nei fatti, l’unico rappresentante del suo genus, relativamente simile ad alcuni fossili ritrovati in Nord America, che potrebbero costituire gli antenati di tutti gli sparvieri moderni. Ciò potrebbe giustificare almeno in parte il suo ampio areale tipico degli uccello migratori, che lo colloca in una percentuale significativa del Vecchio Mondo, a partire dal Nord Africa fino all’India, passando per l’Europa Occidentale, l’area dei paesi slavi e persino l’Azerbaigian. Popolazioni rimaste isolate, poi, si sono spinte fino al Sudafrica e alle Canarie, dove la segregazione dal resto della popolazione ha causato, nei secoli, l’emersione di una sottospecie più grande e non migratoria, il N. p. majorensis. Esiste poi una terza versione più piccola del Neophron, rispetto allo standard più diffuso, detta dei N. p. ginginianus dal nome del porto indiano di Gingee, dove l’esploratore francese Pierre Sonnerat ne effettuò la prima descrizione scientifica nel XVII secolo. Le diverse sottospecie sono riconoscibili anche dalla tonalità del becco, più o meno intensa a seconda della regione di appartenenza. E in ogni luogo in cui lo sparviero getta l’ombra delle sue ali, egli importa la sua particolare visione del mondo, l’usanza di tingersi le penne ed un particolare, diabolico tipo d’intelligenza…