Regina degli Oceani, possente dominatrice di ogni cosa costruita per sedare l’epoca dei conflitti mai sopiti, la pesante corazzata era ormai da tempo il simbolo del potere delle grandi nazioni. Quasi due migliaia di uomini a bordo in grado di difendersi da ogni tipo di minaccia, mentre manovravano cannoni con il calibro bastante a radere al suolo un’intera regione costiera. Ma come lo scintillante uomo d’arme medievale lanciato al galoppo contro un nido di balestrieri, la classe di navi più formidabile creata nella storia sarebbe andata incontro in un momento topico al più subdolo e inveterato dei nemici: il trascorrere del tempo e il conseguente mutamento dell’umana tecnologia. Un singolo siluro, forse due. Lanciato da una battello tanto lento e compatto da poter vantare un singolo tratto distintivo; quello di poter affondare e poi riemergere, a piacimento. Così i sommergibili assemblati in gran numero grazie alla potenza dell’ingegneria tedesca, dopo aver costituito la propria rete del terrore nei lunghi anni della grande guerra, furono elevati ad una minaccia globale con lo scoppio del secondo conflitto. Al punto da giustificare lo stanziamento di risorse in grado di cambiare con violenza l’equilibrio e il senso stesso della storia. Sotto il segno e il nome di un singolare, imprescindibile dominatore dei mari: l’U-Boat.

Volendo a questo punto focalizzare il nostro discorso al nodo strategico principale del suo schieramento, l’Atlantico oltre cui venivano spostate le truppe e i rifornimenti statunitensi all’indirizzo delle forze Alleate, attraverso bastimenti e convogli sempre più imponenti, all’apice degli anni di battaglia la gestione della loro interdizione sistematica ricadde principalmente nelle mani di un uomo, l’ammiraglio e futuro capo della Marina tedesca, Karl Dönitz. La cui base venne stabilita poco dopo l’occupazione della Francia in un particolare comune della Bretagna, situato in un’insenatura in grado di costituire la perfetta piattaforma di lancio anti-nave. Così al di sotto delle lussuose ville dove si affrettò a stabilirsi il suo comando di stato maggiore nel 1940 pochi mesi dopo l’armistizio di Francia, iniziò a sorgere qualcosa lungo i moli della ridente cittadina costiera di Lorient. La serie di strutture, in cemento armato e granito, che avrebbero portato alla sostanziale devastazione e quasi cancellazione dalle mappe di questa comunità trovatosi suo malgrado al centro di un investimento senza precedenti di prezioso matériel e forza lavoro. Di cui viene narrato, coerentemente, il modo in cui lo sforzo tedesco venne fin da subito ostacolato dalla Resistenza, dopo l’edificazione del primo squero (scivolo marittimo) ed i due bunker Dom nella zona del molo dei pescatori, casematte dalla forma vagamente ecclesiastica, sotto cui gli U-Boat venivano inizialmente sottoposti a riarmo e riparazione. Almeno finché non venne lamentata la poca praticità dei loro spazi eccessivamente angusti per poter provvedere alle operazioni e Dönitz pensò, in un primo momento, di far costruire una labirintica base sotterranea. Se non che i dati raccolti, avvalorati da una popolazione segretamente ostile, parlavano di un sostrato roccioso quasi impossibile da penetrare. Così che venne deciso di costruire, piuttosto, sopra il livello della costa già pesantemente fortificata…

francia

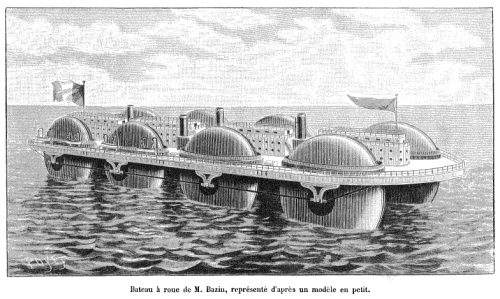

Il principio della nave che avrebbe attraversato l’Atlantico con sei ruote motrici

Il problema del metodo scientifico ed il motivo per cui, ancora oggi, non piace a molti è che applicarlo significa spesso gettare da parte i propri sogni e le relative speranze, sostituendoli con la glaciale realizzazione che il mondo opera in base a delle regole precise. Non sempre o quasi mai allineati a ciò che apparirebbe “logico” nella purezza operativa del pensiero basato su considerazioni pregresse. Così macchine volanti, le prime automobili e i battelli in grado di sommergere se stessi senza affondare dovettero fare i conti, nel corso dello scorso secolo, con accorgimenti ingegneristici essenzialmente contrari alle metodologie di superiore estetica ed efficienza. Ed in questo modo l’inventore francese Ernest Bazin, già creatore dell’aratro elettrico, un taglia-verdure, una macchina idrostatica per fare il caffè, nel 1891 cominciò ad armeggiare con un singolare modellino in legno di forma rettangolare integrato con sei galleggianti rotativi dalla forma lenticolare. Un’imbarcazione, nonostante le apparenze, almeno parzialmente basata sui dieci anni trascorsi a partire dall’età di 15 per volere del padre, che l’aveva fatto imbarcare come mozzo su un vascello destinato a girare il mondo. Esperienza destinata a farne un pensatore eclettico, ma anche un avventuriero e soprattutto la persona dotata dell’insolita commistione di capacità opportune a rivoluzionare, un giorno, l’intera industria dei trasporti navali. Dovete considerare, a tal proposito, come al ritorno in Francia dopo il 1855 egli ebbe modo di recarsi a corte incontrando personalmente Napoleone III, il re del Belgio e il Granduca di Russia. Così che non gli sarebbe stato difficile, col progredire degli anni, trovare investitori pronti a rendere possibili e sostenere le proprie idee fino alla fondazione assieme al fratello Marcel nel 1893 della società per azioni parigina Navire-express-rouleur-Bazin. Nessuno si sarebbe d’altronde sognato di mettere in dubbio in quel momento il balzo quantistico offerto dall’avveniristica bateau rouleur o “nave rotolante” che avrebbe condizionato, di fronte ai posteri, l’apice finale della sua lunga carriera. Un sistema di massimizzare la velocità e minimizzare i consumi che traevano l’ispirazione, sotto ogni punto di vista ragionevole, da preconcetti che nessuno avrebbe potuto confutare empiricamente all’epoca. Non era forse vero, d’altronde, che i catamarani riuscivano a spostarsi più velocemente di qualsiasi altra nave da crociera esistente? E ciò non avveniva, forse, per il fatto che la superficie dello scafo posta a contatto l’acqua risultava quantitativamente inferiore ad altri tipi di soluzioni convenzionali? “Dunque immaginate se l’intera parte della nave a contatto con i flutti marini cominciasse, adesso, ad assecondarne i movimenti.” Avrebbe esordito nella propria conferenza esplicativa “Scorrendo via letteralmente sotto il battello, in maniera analoga agli efficaci e paralleli semiassi di un vagone ferroviario…”

La casa costruita come una conchiglia per massimizzare l’energia delle stagioni

Molti sono i soprannomi utilizzati in questi ultimi anni nella parte settentrionale dell’Alsazia, per riferirsi a quello che costituisce probabilmente il più insolito edificio a essere stato mai costruito nel comune di Cosswiller. Una ridente cittadina circondata di frutteti, situata nel profondo entroterra francese a soli 26 Km da Strasburgo. E finemente connotata, a partire dal 2003, dalla presenza di un chiaro esempio di disco volante proveniente da lontano, che ha finito per precipitare a terra infiggendo uno dei lati a una precisa angolazione di un prato erboso. O forse si tratta di una conchiglia, un mitile che emerge dalle viscere del mondo, intento a catturare quella quantità di luce necessaria a entrare nella prossima fase del proprio ciclo vitale? O perché no, l’arma proiettata dal discobolo gigante, dalla cima non visibile di un monte antistante, che ha finito per mancare di gran lunga il proprio bersaglio desiderato. Affinché nelle decadi o nei secoli a venire, i piccoli abitanti dalla vita effimera e le ancor meno significative aspirazioni potessero eleggerla a propria degna dimora, con tutti i vantaggi che potevano inerentemente tendere a derivarne. Questo perché l’Eliodome, nella realtà dei fatti immaginato e fatto costruire dall’ebanista e designer di mobili francese Éric Wasser a partire da un suo sogno del 2001, risponde ad esigenze specifiche e risolve dei problemi quotidiani della vita civilizzata contemporanea, anche se i suoi protagonisti non possono dire di averne mai effettivamente percepito il bisogno. Questioni come la necessità percepita di utilizzare nella zona Paleartica, dove si trova concentrata una percentuale importante della popolazione globale, impianti di climatizzazione pressoché costanti al fine di mitigare i caldi estivi ed i terribili freddi d’inverno. Laddove la nostra familiare stella diurna, attraverso i secoli e i millenni, si era dimostrata in grado di riuscire a fare esattamente lo stesso. Questo perché il tipico edificio residenziale dei nostri giorni, nonostante la nascente sensibilità alla questione ambientale, è concettualmente poco più che un cubo con alcune aperture, chiamate gergalmente finestre, ed una o due aperture per il ricircolo dell’aria. Troppo poco, troppo tardi? Dipende. Di sicuro, a nessuno verrebbe in mente di poter vivere a determinate latitudini o altitudini senza un investimento commisurato in termini di riscaldamento. A meno di aver plasmato in base alla natura delle proprie necessità la stessa identica idea impiegata nel caso del prototipo in oggetto. I cui materiali, la cui disposizione in relazione ai punti cardinali, e soprattutto l’inclinazione attentamente calibrata del tetto, alludono alla finalità specifica di assolvere alla più degna delle mansioni: lasciar passare, stagionalmente, una quantità del tutto specifico della radiazione riscaldante dei raggi luminosi provenienti dal cuore incandescente del nostro sistema stellare. E dire che la soluzione era stata sempre innanzi alla superficie specchiata dei nostri irrinunciabili occhiali da Sole…

L’ornato mondo dietro il valico dai cardini allegorici di Auguste Rodin

Costituisce un’oggettiva manifestazione dell’Ego il fatto stesso che la singola scultura più famosa usata per rappresentare la filosofia, il pensiero e la meditazione sia considerata dal senso comune l’immagine solitaria, di un uomo eroicamente nudo accovacciato sopra ad una pietra che sostiene il proprio mento con il dorso della sua mano destra. Come se il raggiungimento di uno stato di consapevolezza superiore, per quanto transiente, potesse derivare dalla singolarità e l’isolamento, piuttosto che dal culmine figurativo dell’intera somma di emozioni, sentimenti e stato d’animo umani. Quelli rappresentati in modo tanto vivido e realistico, per l’appunto, nell’intero gruppo scultoreo che doveva incorniciare il Pensatore, frutto della mente e delle mani di uno dei maggiori padri della scultura moderna, Auguste Rodin. Ma forse è sbagliato usare imperativi quando ci si riferisce all’opera di quel gigante a cavallo dei due scorsi secoli, egli che fece della propria professione una missione, utile a scoprire strade di collegamento tra l’ideale ed il tangibile, trasformato in manifestazione fisica di quanto aveva occupato, fino a quel momento, le regioni irraggiungibili del nostro subconscio. In nessun modo maggiormente valido, che la costruzione della sua celebre Porta.

Vi sono artisti, nel corso della storia antica e moderna, che scelsero di dedicare una parte significativa della propria esistenza alla realizzazione di una singola opera. Ma forse nessuno è maggiormente celebre per questo di colui che aveva ricevuto già da tempo i meriti di un creativo affermato fu invitato dal ministro parigino Edmund Turquet a creare il portone d’ingresso per un ipotetico, aleatorio “Museo delle Arti Decorative”. Un’immagine svettante, come una scenografia di bronzo, idealmente al termine di un lungo corridoio e in cima, oppure in fondo ad una scala degnamente illuminata. Contesto in un certo senso ideale per l’estetica realizzazione di tutto ciò che aveva costituito il fondamento della propria visione artistica, inclusa una certa passione per l’arte e la letteratura italiana dopo un lungo viaggio nella penisola durante due mesi del 1875, con uno spazio d’onore che sarebbe stato in seguito riservato all’opera di Dante Alighieri. È davvero possibile, dunque, che la figura collocata perpendicolarmente al culmine di tale valico a due ante, della monumentale altezza di 6 metri e con oltre 200 figure antropomorfe che si agitano, contorcono, baciano e conversano tra loro, fosse proprio un ideale raffigurazione del Sommo, piuttosto che l’ipotizzato autoritratto dell’artista intento a visualizzare il contenuto della sua opera più grande? Entrambe idee alquanto improbabili, quando si osserva l’eccezionale muscolatura del Pensatore, in effetti basata sul modello e noto pugile dei sobborghi di Parigi, Jean Daud. E forse eccessivamente superba persino per lui, quando nel quadro generale dell’opera se ne comprende la posizione preponderante seconda soltanto a quella delle Tre Ombre, figura delle anime che annunciavano l’ingresso dentro il regno sotterraneo dell’infinita e irrimediabile dannazione. “Lasciate ogni speranza” sembrerebbe quasi di sentirle dunque pronunciare, “Oh voi che ch’entrate”