Joseph Bazalgette è l’ingegnere di epoca Vittoriana, un tempo in cui la professione veniva celebrata in Inghilterra al pari dei politici e i campioni sportivi, responsabile di uno dei progetti che, più di ogni altro, forgiarono l’aspetto e le vigenti condizioni della capitale d’Inghilterra nei tempi moderni. Nato a Clay Hill, figlio di un capitano di marina che aveva condotto il proprio apprendistato nell’azienda ferroviaria del celebre Macneil, entrò a far parte della commissione metropolitana nel 1849, dove iniziò a supervisionare il mantenimento e l’ottimizzazione per i sistemi sotterranei cittadini. Anni dopo, nell’agosto del 1858, si verificò l’evento principale della sua carriera: la terribile grande puzza che come una cappa, gravò sopra le strade fino al punto di causare sofferenza, malanni e l’ennesima epidemia di colera. Non era più possibile, sostanzialmente, negare che le fogne necessitassero di un radicale rinnovamento. E lavorando alacremente con concentrazione ai limiti della capacità umana, egli diede il suo importante contributo: si stima che entro la fine del XIX secolo, sfruttando i piani che in buona parte aveva personalmente disegnato sarebbero state completate 89 nuove miglia di tunnel, dotati di un sistema d’emergenza a prova di inondazioni. Giacché in caso di necessità, piuttosto che tracimare allagando strade ed abitazioni, l’eccedenza idrica sarebbe stata convogliata nel grade fiume e verso le ampie acque del Dogger Bank, risparmiando agli abitanti nuove orribili esperienze coi miasmi mefitici capaci di distruggere qualità e durata della loro vita. Arrivare ad un qualcosa di tanto efficace, con largo anticipo rispetto al resto del mondo, può d’altronde comportare dei problemi addizionali e di non facile previsione. Giacché la città di Londra, che allora aveva circa una metà della popolazione odierna, giudicò per oltre un secolo di aver fatto già più che abbastanza. Mentre ciò che doveva capitare solamente una o due volte l’anno, diventò la semplice normalità, sterminando essenzialmente ogni forma di vita acquatica che osasse avventurarsi tra i flutti dell’antico fiume sovrastato dal Parlamento. Procedendo un lungo periodo d’introspezione e valutazione dopo l’inizio del nuovo secolo, attorno al recente 2015, è stata infine costituita una commissione, destinata a elaborare il grave grattacapo da diverse angolazioni. Per giungere ben presto all’unica conclusione possibile, che un’operazione simile dovesse essere intrapresa nonostante il costo proibitivo. E una nuova, gigantesca, gigantesca cloaca ricavata a partire da quella tradizionale dello Stratford to East Ham tunnel, fino allo storico impianto di riciclo e smaltimento delle acque di Beckton, vicino Newham. Il progetto, nonostante la partecipazione d’importanti investitori privati tra cui Allianz, Amber e DIF, avrebbe avuto un costo per le casse dell’erario totalmente privo di precedenti per le simili questioni urbanistiche nei nostri giorni: all’incirca 5 miliardi di sterline tanto che in molti si sarebbero qualificati come detrattori di una simile idea. Ma di fronte all’evidenza, il Thames Tideway Tunnel iniziò un lungo viaggio produttivo destinato a concludersi, sotto molti punti di vista, con l’azionamento delle ultime chiuse verso la metà dell’attuale febbraio 2025…

tunnel

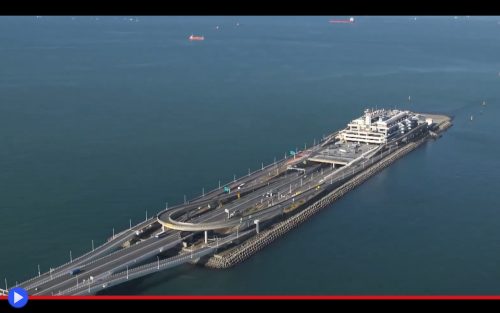

Il passaggio sommerso per il centro commerciale nel bel mezzo della baia di Tokyo

Nello scorrere le foto satellitari del Giappone, giunti al punto mediano del riconoscibile arco formato dalle tre isole principali di Kyushu, Honshu ed Hokkaido, l’osservatore tenderà a notare una corposa macchia di colore grigio, dove alberi o vegetazione paiono lasciare il campo all’impenetrabile barriera del cemento. Essa è, con tutti i suoi tentacoli caoticamente sovrapposti, la colossale hyper-city trantoriana di Tokyo. Con 37 milioni di persone inclini a condividere respiri, spazio vitale, sentimenti. E la costante necessità di crescere in molteplici direzioni allo stesso tempo. In effetti sarebbe sbagliato dire che se agli albori dell’epoca moderna, in molte nazioni è cominciato un rapido processo d’urbanizzazione, nel remoto arcipelago dell’Estremo Oriente una significativa percentuale di persone si è semplicemente trasferita lì, dove Tokugawa Ieyasu ebbe l’iniziativa di stabilire il proprio shogunato nel 1603. C’è dunque tanto da sorprendersi se l’edilizia civile ha visto dei legittimi profili d’espansione ovunque, inclusa l’acqua stessa dell’oceano antistante? Nella baia dove, assai famosamente, l’isola artificiale di Haneda ospita uno degli aeroporti più affollati al mondo. I cui visitatori all’orizzonte, in fase d’atterraggio, possono riuscire a scorgere un particolare edificio in mezzo ai flutti, formato da due oggetti triangolari simili per certi versi a delle vele gonfiate dal vento. Si tratta, per l’appunto, della Kaze no Tō (風の塔 – Torre del V.) neppure la parte maggiormente riconoscibile di quello che è stato il più lungo viale di collegamento marittimo in Asia e nel mondo fin dal remoto 1997, almeno fino all’inaugurazione del ponte-tunnel di Shenzhen–Zhongshan, presso l’affollata megalopoli alla foce del fiume delle Perle. Che da multipli punti di vista avrebbe ripreso lo schema progettuale e determinate soluzioni tecnologiche della qui presente Tokyo Aqua Line, ma probabilmente non l’aspetto distintivo d’integrare, in prossimità del punto mediano, quella che rimane ad oggi l’unica isola commerciale raggiungibile soltanto in automobile, dopo aver attraversato nel modo che si preferisce 4,4, oppure 9,6 Km di aperto mare. Quelli corrispondenti rispettivamente alla parte emersa di un viadotto a campata continua oppur la sua continuazione, in grado di assumere l’aspetto di un tunnel scavato con macchina trivellatrice alla profondità massima di 60 metri. Magari non la soluzione semplice, eppure l’unica possibile al fine di congiungere la zona industriale di Kawasaki con la penisola di Bōsō nella prefettura di Chiba, considerata l’alta quantità di grosse navi che attraversano continuamente questo tratto di mare, in aggiunta ai numerosi aerei di linea che ad ogni ora percorrono l’esatto punto dove avrebbero trovato posto i piloni di un ipotetico svettante ponte sospeso. Lasciando il posto a un’implementazione pratica degna di essere chiamata nell’ormai remoto margine del millennio, “Il progetto Apollo dell’ingegneria civile”, creando nel frattempo l’opportunità di edificare uno dei più bizzarri punti di riferimento cittadini…

Il catalogo dei quattro modi per attraversare un fiume a Conwy, antica fortezza gallese

Ci vediamo all’altro lato, prendo il ponte. Si, ma quale ponte? Quello sospeso che si estende da una torre con la merlatura geometricamente indistinguibile da quella di un lieto castello? O l’arnese simile a un’oblunga scatola, che fa ombra ai pesci che si tappano le orecchie al passaggio dei treni? D’altra parte, resta sempre possibile fare affidamento al caro vecchio carro a motore, impiegando la semplice striscia d’asfalto parallela. O perché no, già che ci siamo, passare al di sotto…

Le ley lines o dorsali energetiche di prateria sono l’elemento del folklore anglosassone che consiste in punti di collegamento invisibili, tra diversi punti d’importanza spirituale, ove la siepe divisoria tra i mondi tende a diventare più sottile, e fatti straordinari possono trovare la ragione di verificarsi. Da un certo punto di vista, esse costituiscono la percezione comunitaria dell’esistenza di zone focali, da un punto di vista sociale o storico, ove le cose avvengono secondo regole singolari o condizionate da fattori non del tutto evidenti. Se in tutta l’Inghilterra dunque, esistesse una ley line degli attraversamenti di un corso d’acqua, essa potrebbe senza dubbio collocarsi a Conwy, in Galles. Ove nello spazio di qualche centinaio di metri, campeggiano quattro strutture sopra e sotto le acque con la stessa identica funzione; ciascuna creata, a suo modo, per un’ottima ragione pratica; e ciascuna l’espressione di canoni ingegneristici del tutto frutto della propria rispettiva epoca di appartenenza. All’ombra, neanche a dirlo, di un qualcosa di assolutamente antecedente, essendo databile al remoto 1289. Che non è il più grande, ma forse quello maggiormente caratteristico, tra i numerosi castelli costruiti dal grande architetto savoiardo James de Saint-Georges, per conto del re conquistatore Edoardo I. Colui che di ritorno dalle crociate dopo la morte del padre ed essendo stato incoronato presso l’abbazia di Westminster, intraprese presto una campagna militare nelle terre ostili del principe Llywelyn ap Gruffudd, e proprio in esse finì per essere assediato nel 1295, all’interno del solido e maestoso forte fluviale alla foce del fiume Conwy. Dalle pareti in grado di svettare sopra la scogliera, rispecchiandosi nelle acque turbolente, come parte integrante delle mura di un’intera città murata nello stile di una bastide, la classe principale d’insediamenti francesi alla metà del XIII secolo europeo. Ciò che tali personaggi non potevano sapere, tuttavia, è che dove il Medioevo fece scempio della sicurezza individuale tramite l’accrescimento dei venti di guerra, in un’epoca di maggior pace gli ingegneri vittoriani avrebbero trovato l’occasione di creare il primo punto di collegamento. Per il tramite del “Colosso” costruttore d’infrastrutture Thomas Telford, così chiamato per analogia con la statua storica di Rodi (il cui eponimo suonava simile, per l’appunto, alla parola inglese roads, strade) le cui umili origini come figlio di una povera famiglia scozzese non avrebbero impedito di proseguire gli studi e trasferirsi a Londra, dove avrebbe conosciuto alcuni degli architetti maggiormente rinomati della sua Era. Dando inizio a una carriera che lo avrebbe portato a costruire un’ampia varietà di ponti, tra cui alcuni dei primi esempi in cui l’intero arco centrale risultava sospeso ad una letterale striscia catenaria concava in prossimità dell’orizzonte…

L’insetto che arretra nel cuore di un labirinto intrecciato con chilometri della sua stessa seta

Sotto la corteccia di una quercia, dietro una vecchia pietra, tra i detriti accumulati negli anni all’interno di un silenzioso magazzino. Dove la luce non batte, l’aria non soffia, i moscerini non trovano ragione di transitare. L’Embioptera a differenza del ragno può fare a meno di ricercare una posizione strategica per la sua dimora. Ma è altrettanto abile, se non migliore, nella costruzione di un suo piccolo mondo antico. All’incrocio dei territori tra irrilevanza ed acuto rilievo ecologico, dove la consumazione di materia vegetale marcescente viene coadiuvata dall’opportunità di rimanere, sempre e comunque, ben lontano dallo sguardo di occhi indiscreti. Quello di uccelli, larve carnivore, gechi e formiche. Semplicemente incapaci di spingere i propri occhi al di sotto di un’impenetrabile “superficie”…. Probabilmente ne conoscete il tipo. Se il baco da seta costruisce il suo bozzolo, a questo punto, da 500 o 600 metri di filo estremamente sottile, che dire del tipo impiegato da tali artropodi ben diversi, intrecciato in camere oblunghe ed angusti percorsi di collegamento, in modo che soltanto il padrone di casa risulti effettivamente capace d’orientarsi? Siamo qui davanti ad uno dei migliori costruttori creati dall’evoluzione, fin dal medio Giurassico in cui abbiamo trovato i primi esempi di fossili riconducibili alla sua discendenza. Con la perfetta comunione di mezzi, intenti e risultati efficacemente portati a coronamento. Grazie al sentiero logico tracciato da quelle zampe anteriori leggermente sovradimensionate, in quanto dotate di organi specializzati, facenti funzione dei seritteri posizionati sul fondoschiena degli aracnidi avversari. Fondamento di uno stile simile alla danza, in cui l’insetto si muove nel sostrato appoggiandosi sulle punte, mentre lascia dietro di se pavimento, pareti e soffitti di quel dedalo portatore di segretezza e per questo, latore di vita. Oltre 400 specie divise in 11 famiglie eppure, tra i maggiori ordini, forse il meno conosciuto. Questo per la sua concentrazione soprattutto in zone tropicali e un’attestazione, nel caso effettivo dell’Italia, verificata da lungo tempo soltanto nella parte meridionale della penisola, sebbene studi recenti ne abbiano scovato anche degli esemplari in Emilia, Toscana e l’Isola d’Elba. Complice forse il mutamento climatico, ma anche la capacità di adattamento di un essere che cerca soprattutto la tranquillità, piccoli spazi ed il tempo necessario a garantirsi la sopravvivenza. Almeno finché non avrà terminato di erigere le navate della sua occulta cattedrale. Ove affrettarsi a deporre, sul principio del periodo primaverile, un fitto quanto prezioso sostrato di uova…