Convivere implica efficienza e le indistinte collettività attraverso i secoli, anche quando l’inerente umidità poteva risultare abbastanza, non si sono mai davvero accontentate di una pioggia ogni tanto. Poiché un conto è l’acqua che ricade dalle nubi tempestose, un altro è quello stesso fluido incamerato e veicolato come linfa di un sistema di distribuzione, del tipo che i Minoici, prima di chiunque altro, seppero costruire nel mondo antico. Per un labirinto sopra il suolo ed un secondo, in terracotta, in grado d’irrigare i bagni dei palazzi e residenze dei più affermati rappresentanti del potere supremo. Laddove già gli antichi Romani, tra le loro opere d’ingegneria profondamente rinomate, donarono alla gente l’acquedotto e ad irradiarsi da quel valido sentiero sopraelevato, fin dalle acque sorgive delle montagne disabitate, implementarono un sistema di condotte dell’ultimo miglio, create da diversi materiali attentamente selezionati allo scopo. Uno di questi era notoriamente il piombo, secondo alcuni responsabile dell’avvelenamento e conseguente degrado cerebrale di svariati Imperatori. Ed un altro decisamente meno problematico, il semplice legno prelevato in modo molto pratico da dove ce n’era ancora in abbondanza: le dense foreste della macchia mediterranea. Trascorsero i secoli e molto cambiò dal punto di vista tecnologico. Ma non questo: così fino alla fine del Medioevo, ancora nel Rinascimento e persino agli albori dell’epoca Moderna, vaste realtà cittadine continuarono a servirsi delle tubature in legno. Con particolare rilevanza in tal senso per gli insediamenti coloniali del nord-est degli Stati Uniti, storicamente e geograficamente collocabili nel punto antecedente all’invenzione di approcci moderni, in un luogo in cui l’abbondanza di alberi alti e forti superava di gran lunga le aspettative di qualsiasi altro territorio. Ecco allora come, ad oltre due secoli e mezzo distanza, le squadre addette alla manutenzione idrica si trovano a dissotterrare di tanto in tanto, in quel di Boston, New York ed altre città simili, interi tratti di acquedotto che sarebbero perfettamente a loro agio nell’alto capanno di una segheria. Qualche volta ancora in uso prima di essere scoperti e localizzati. Nei casi limite, ad un tal punto funzionali, che l’unica cosa da fare una volta effettuata la riparazione richiesta, è controllare i punti di raccordo e lasciarli dove sono, a svolgere quella mansione multi-secolare per cui erano stati originariamente posizionati. (Se non vengono tirati fuori e posti nelle sale di un pertinente e altrettanto spazioso museo).

Cosa potrebbe mai causare, d’altronde, il degrado sotterraneo di un tronco il cui interno è stato preventivamente svuotato? Nei profondi ambienti ctoni ove l’ossigeno non penetra, e gli insetti xilofagi non hanno l’opportunità di sopravvivere in alcuna immaginabile maniera. E l’acqua scorre, libera ed eterna, fino all’ideale fonte dei nostri candidi e magnifici lavandini…

tubi

Sopra Parigi, nessuno poteva tenere il passo della formidabile siringa volante

Un aereo che costituisce, esso stesso, il suo motore. Avevate mai visto niente di simile? Il pilota nell’angusto spazio di una punta, al termine di un grosso cilindro incandescente con prese d’aria nella parte frontale, del tutto simile a quello che potremmo definire a pieno titolo un missile a reazione. Con le piccole ali a freccia aggiunte quasi come un ripensamento dell’ultima ora! Dopo tutto, se la spinta fosse stata sufficientemente forte, a chi sarebbe mai potuto servire qualcosa di “trascurabile” come la portanza…

Per chi considera il progresso tecnologico del Novecento come l’indiretta risultanza di uno scontro tra superpotenze, ed ordina l’importanza dei dispositivi rigidamente in base ai termini prestazionali del loro funzionamento, sarà senz’altro difficile da immaginare che il potente statoreattore, impianto responsabile di spingere gli aerei più veloci al mondo, possa essere stato “inventato” per ben tre volte da figure assai diverse tutte appartenenti alla nazione francese. La prima in via del tutto teorica nel 1657, da parte dell’autore satirico dal naso leggendario Cyrano de Bergerac (due secoli dopo protagonista del famoso dramma teatrale di Edmond Rostand) come principio di spostamento spaziale utilizzato dal protagonista del romanzo proto-fantascientifico L’Autre monde ou les états et empires de la Lune, per raggiungere il satellite terrestre mediante l’utilizzo di bottiglie legate alla vita, alimentate ad acqua ed aria compressa. La seconda con l’utilizzo di termini matematici precisi, in un’articolo sulla rivista l’Aerophile del 1907 dell’ingegnere René Lorin, tra i primi a teorizzare un motore aeronautico privo di elica o parti mobili, soltanto quattro anni dopo il primo decollo dei fratelli Wright. E per la terza volta all’inizio degli anni ’30 da parte di René Leduc, che ottenne il brevetto che avrebbe anni dopo portato al decollo autonomo del primo apparecchio dotato di tale meccanismo, destinato a infrangere una pletora di record in termini di altitudine, velocità e capacità di manovra. Tutto questo nonostante il fatto che il suo lavoro, nella storia del più potente “tubo spingente” mai creato dall’umanità, venga effettivamente citato quasi a margine e meno estensivamente degli esperimenti dimostrativi effettuati rispettivamente dagli Stati Uniti nel ’27 e l’Unione Sovietica nel ’29, con i primi destinati a produrre il loro primo velivolo effettivamente utilizzabile soltanto nel 1951, con il drone spia AQM-60 Kingfisher. Quando un “semplice” costruttore privato con sede a Tolosa ormai volava già da anni grazie allo stesso principio rivoluzionario, sebbene non gli fosse mai riuscito di ottenere l’approvazione per la produzione in serie delle sue creazioni migliori.

Ecco, dunque, ciò di cui stiamo parlando: la cosiddetta canna della stufa volante, ovvero l’oggetto dalla forma cilindrica con due ali ed una coda stabilizzante, approntato per la prima volta al tavolo da disegno nel 1933 dal veterano trentenne della grande guerra e diplomato presso la scuola elettrica di Supélec a Gif-sur-Yvette, lo stesso Messieur Leduc che riuscì soltanto tre anni dopo a presentarla innanzi ad una commissione governativa. In un periodo in cui lo stato francese era, come tutti gli altri, alla ricerca di nuove armi per l’incombente riapertura delle ostilità che aleggiava in Europa, tanto da concedergli un piccolo contratto utile a sviluppare la sua idea. Il che avrebbe portato, nelle decadi successive, ad un febbrile e reiterato lavoro su quelli che potremmo definire come alcuni degli aerei più insoliti ed efficienti della prima metà del secolo scorso…

Il paradosso a serramanico dell’orso imprigionato nel contenitore

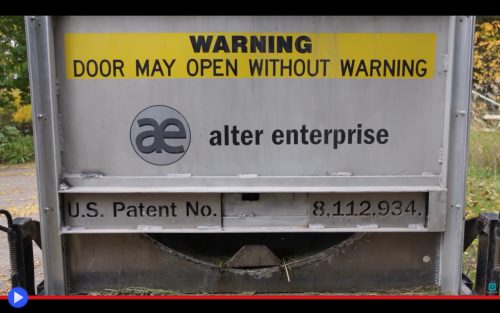

Metallico bagliore in mezzo ai rami, oggetto fuori dal contesto in mezzo agli alberi della foresta. Dicitura in un riquadro giallo: “Attenzione: la porta può aprirsi senza alcun preavviso.” Ma si tratta di una contraddizione in termini, giusto? Se mi stai avvisando che la porta può aprirsi, tale condizione non potrà in effetti cogliermi del tutto impreparato. Fatta eccezione per quello che potrebbe accadere, poco dopo. Qualora soffermandomi per qualche attimo, impiegando il cellulare, dovessi ritrovarmi ad inserire su Google il marchio Alter Enterprise seguito dal preciso numero di quel brevetto, anch’essi riportati sul metallico implemento tubolare. Per trovarmi innanzi alla definizione chiarificatrice di ABT: Automatic BEAR trap. Come a dire orso, orso delle circostanze sfortunate, orso che quando vorrà esprimere il proprio fastidio nei confronti dell’umanità, per via di eventi appena giunti ad un catartico coronamento, sarà meglio che si trovi nelle condizioni di assoluta solitudine. Piuttosto che a quattrocchi con… Escursionisti eccessivamente curiosi. Una serie di pensieri simili attraversano le mie sinapsi, così come il suono del motore che solleva lentamente il portellone della scatola dei misteri. Che in maniera totalmente prevedibile, vede aprirsi e fuoriuscire l’animale all’interno. Veloce come un fulmine, altrettanto arrabbiato.

Eravamo così concentrati sul fatto che potevamo, da non arrivare a chiederci se veramente fosse il caso di FARLO: così anno dopo anno, una generazione di seguito all’altra, abbiamo continuato a espandere i nostri interessi fino ai territori del caro vecchio plantigrado peloso dalla stazza di fino a tre quintali e mezzo. Per poi farci spazio eliminando gli esemplari “in eccesso” catturandoli e spostandoli altrove, senza nessun tipo di considerazione per la contingenza che immancabilmente ne sarebbe derivata. Per cui tolti tutti gli orsi presi con le tagliole, le carcasse elettrificate, le corde appese agli alberi, quelli rimasti sarebbero stati i più scaltri e intelligenti, ovvero attenti ai minimi dettagli delle circostanze avverse poste in essere dall’uomo. Così l’idea del tipo di apparato noto come “trappola culvert” (a forma di tubo) in cui l’animale viene indotto a entrare tramite l’impiego di un’esca. Agguantata la quale, sul fondo del pertugio eponimo, la porta d’ingresso scatterà in maniera sufficientemente rapida da non costituire un rischio per l’incolumità dell’animale. Tanto che un tale soluzione viene definita “benevola” o “umanitaria” proprio perché permette di tenere in vita la sua vittima, mentre la si sposta tramite l’impiego di un rimorchio automobilistico nel nuovo luogo che dovrà ricevere l’incombenza non sempre semplicissima di ospitarla. Ma il problema di qualsiasi trappola per animali è che una volta che raggiunge l’obiettivo per cui è stata posta in essere, il responsabile dovrà passare fisicamente a controllarla almeno una volta al giorno. O nei casi di località particolarmente remote, anche in periodi ancor maggiori di così. Durante i quali l’essere all’interno potrebbe ferirsi, surriscaldarsi o subire una condizione di stress eccessivo. Da qui l’idea ingegnosa della Alter, azienda di Missoula nello stato largamente rurale del Montana…

St. Louis degli acquedotti stravaganti: cinque torri all’ombra del Gateway Arch

“Cittadini, avete dimenticato la storia di Noé? Tutti furono puniti, tranne lui. E adesso demolite questa dissacrante… Struttura, giacché Dio può essere raggiunto solamente con lo spirito, non certo scale a chiocciola e slanciati minareti!” Avrebbe potuto dire qualcuno all’indirizzo dell’architetto finnico-americano Eero Saarinen, prima che la sua opera maggiormente destinata a rimanere negli annali cominciasse a ritornare verso il suolo. Formando la più ragionevole e palese imitazione di un arcobaleno, costruito con l’acciaio inossidabile e per questo in grado di riflettere la luce solare. E soltanto una continuò ad essere la lingua parlata della gente, Egli permettendo, nel grande centro urbano definito Porta dell’Ovest, che da quel fatidico momento avrebbe dato forma fisica all’appellativo metaforico in questione. Ma oltre 70 anni prima di quel frangente, la più affollata tra le piane fluviali del Missouri, che prende il nome sugli atlanti di St. Louis, aveva già i suoi punti di riferimento, costruiti in senso verticale al fine presumibile di ergersi e attirare gli ammirati sguardi della gente, almeno finché non capitasse di avvicinarvisi (ove possibile) soltanto per udire un lieve suono gorgogliante che pare protendersi al cospetto dell’Infinito. Giungendo a rivelare l’effettiva natura, difficilmente sospettabile, di simili apparati: non dei monumenti commemorativi, né il monito del municipio a non costruire palazzi più alti del dovuto. Bensì parte imprescindibile, ed innegabilmente necessaria, dell’intero impianto idrico cittadino, destinato ad espandersi in maniera esponenziale con la fine del XIX secolo, mentre le industrie dei commerci e quella terziaria andavano a sostituirsi gradualmente alle antiche fonti di reddito dell’intera regione. Questo perché all’epoca, in un luogo tanto ricco di risorse idriche e contrariamente ad altre celebri città statunitensi, il problema principale non era tanto raggiungere i luoghi più alti mediante l’utilizzo di un’adeguata pressione. Bensì limitare questo implicito valore, evitando la vibrazione usurante dei tubi e il loro occasionale collasso, con conseguenti allagamenti di locali ed altri ambiti preferibilmente predisposti al fine di restare asciutti. Situazioni per risolvere le quali, all’epoca, menti fervide s’industriarono per decadi, fino all’elaborazione teorica della torre idrica di sfogo, una struttura tanto differente dalle odierne alternative tozze e bulbose, quanto efficace nel suo ormai desueto compito all’origine della creazione di partenza. Così nel giro di appena un paio di generazioni, oltre 700 simili strutture cominciarono a sorgere nei luoghi più affollati degli Stati Uniti, per poi essere gradualmente demoliti con l’ingresso dell’epoca contemporanea, e l’implementazione di metodologie più efficaci atte a risolvere la stessa tipologia di problemi. Tutte tranne l’effettivo 1%, di cui poco meno della metà si trova effettivamente ancora ad ergersi nella seconda metropoli dello stato, per una singola nonché palese ragione: la maniera in cui tali arnesi verticali riescono a spiccare tra la massa dei grigi edifici contemporanei, risalendo a un’epoca in cui la bellezza delle forme pareva essere la propria stessa ricompensa. Ed abili architetti, chiamati sulla scena al presentarsi dell’opportunità, crearono altrettante meraviglie degne di essere inserite, col trascorrere degli anni, nell’elenco dei luoghi storici degni di essere preservati nonostante il cambiamento significativo del proprio contesto. A partire dalla candida, svettante e quasi surreale “Grandiosa Colonna” (di “Grand Avenue” per l’appunto) che svolgendo la funzione accidentale d’imponente meridiana, segna il giro delle ore nella tranquilla e relativamente poco trafficata zona di College Hill…