Tutti gli anni ad agosto, sui loro terreni verdeggianti della penisola californiana di Monterey, gli organizzatori della prestigiosa casa d’aste di Sotheby’s riuniscono alcune delle più lussuose, rare ed antiche automobili in cerca di nuovi padroni. È l’evento più atteso, discusso e visitato dai maggiori collezionisti americani, disposti a pagare letterali milioni di dollari per acquisire il possesso di un qualcosa che, da quel giorno, soltanto loro potranno vantarsi di avere. Al termine della leggendaria 6 giorni ha quindi luogo il Concours d’Elegance di Pebble Beach, mediante il quale vengono premiati in diverse categorie i possessori dei pezzi d’epoca su quattro ruote più ben conservati, integri e funzionanti in tutte le loro parti. Come potrete facilmente immaginare, molto spesso si tratta degli acquirenti dell’anno prima. E proprio per questo, direi già che il 2018 avrà un favorito: colui che, sborsando una cifra pari a quella per l’acquisto di un atollo con spiaggia e foresta nella regione delle isole Salomon, giungerà sul terreno di gara a bordo della sua fiammante Ferrari Uovo. A vederla, non ci si crede: una griglia del radiatore perfettamente ovale, con due fari sporgenti simili agli occhi di una lumaca. Un cofano lungo e bombato, dietro il quale trova posto l’abitacolo, con un parabrezza che sembra fare tutto il possibile per stare in orizzontale; è una chiara ricerca di forme aerodinamiche, questa. Ma non provenienti dallo studio scientifico di un tunnel del vento, bensì dalla cosiddetta “intuizione ottica” di uno dei principali rappresentanti della sua categoria: i piloti automobilistici italiani degli anni ’50. Stiamo parlando del conte Gianni Marzotto, l’erede di un impero tessile che a un certo punto della sua vita, dovette scegliere tra il continuare a correre su quelle che lui definiva “trappole mortali” o ricevere le redini della compagnia di famiglia. E scelse, io ritengo, piuttosto bene. Non che l’alternativa, del resto, potesse realmente definirsi sbagliata.

La Uovo nacque nel 1950 a Valdagno, provincia di Vicenza, per la volitiva iniziativa del giovane conte, che a quel tempo già costituiva uno dei migliori clienti, nonché amico personale di vecchia data, di un già leggendario Enzo Ferrari. Gli fu così possibile acquistare dalla casa di Marranello, per una cifra che si aggirava sui 7 milioni di lire di allora, due telai senza carrozzeria del nuovissimo modello Ferrari 2560, chiamato 212 “Export” per la sua concezione di veicolo idoneo alla vendita sui principali mercati stranieri. La sua idea era, infatti, di ricoprirli con una sua personale idea di carrozzerie aerodinamiche, per creare rispettivamente, un mezzo spider e una coupé. Non era ovviamente possibile, a quell’epoca, concepire un grande campione di gara che non fosse anche un ingegnere e un meccanico: a tal punto, simili veicoli erano soggetti a problemi di vario tipo durante le gare. E come nelle arti del Rinascimento, colui che guidava, spesso, era un appassionato dell’automobile in ogni suo aspetto, compreso quello progettuale. Giannino tuttavia, come lo chiamavano gli amici, non fu da solo nella sua impresa, per la quale reclutò due nomi decisamente insigni: la carrozzeria Fontana di Padova e il giovane artista e designer Franco Reggiani, ancora sconosciuto agli occhi del mondo. Sulla base dei suoi disegni ed idee, quindi, tali personalità realizzarono per lui questo veicolo che costituiva un punto di rottura netto con la convenzione, al punto da essere stato definito da particolari osservatori dei fatti come prima ed unica automobile futurista. La seconda creazione soprannominata “il ragnetto” invece, priva di tetto per ripararsi dalle intemperie e vagamente simile alle Bugatti degli anni ’20, presentava un corpo decisamente leggero e caratteristiche prestazionali tutt’altro che indifferenti. Prima di partecipare all’annuale Giro di Sicilia, quindi, il conte allora ventitreenne fece visita col fratello Vittorio a Marranello, al fine di mostrare all’amico Enzo quelli che riteneva essere i suoi due capolavori. La reazione del Commendatore, a quell’epoca già un uomo di mezza età dal prestigio e la fama spropositata, fu drammaticamente negativa: pare che senza mezzi termini, egli avesse assicurato che al primo accenno di difficoltà la Uovo sarebbe finita disintegrata, mentre il ragnetto avrebbe subito un crollo strutturale. Aggiungendo quindi che per difendere il titolo, avrebbe inviato Piero Taruffi con un’automobile più degna di rappresentare la casa del cavallino, una 2560/212 E. A seguito di questo evento alquanto imprevisto, i due fratelli si scambiarono le auto: Gianni avrebbe guidato la coupé, Vittorio la sua controparte spider. Prima di giungere a Palermo, tuttavia, venne dato sfogo ad un’altra iniziativa insolita: il ragnetto venne ridipinto con una vistosa livrea gialla, rossa e blu, acquisendo da quel preciso momento il soprannome di “carretto siciliano” con cui sarebbe passato alla storia. Raggiunta la linea di partenza e riscaldati i motori, quindi, i Marzotto si gettarono nella mischia, fermamente intenzionati a provare come il giudizio del Sig. Ferrari fosse del tutto errato. Nei suoi racconti, Giannino narra di come l’esperienza di guidare la Uovo fosse decisamente insolita ed interessante: con la sua postazione di guida particolarmente arretrata, l’auto trasmetteva al suo guidatore ogni accenno di scodamento e altre sollecitazioni, inducendo ad una guida più misurata. Essa risultava, inoltre, notevolmente più leggera e maneggevole delle Ferrari della sua epoca, correggendo i due principali difetti che il suo padrone aveva sempre segnalato al Commendatore. All’altezza di Messina, tuttavia, fu necessario fermarsi: Gianni, che era ben a conoscenza di una lieve perdita di carburante precedentemente tappata con un chewing gum, aveva visto un bagliore nello specchietto retrovisore, convincendosi che l’auto stesse per andare a fuoco. Ipotesi presto smentita, tuttavia, durante la sosta ebbe modo di notare che il differenziale si era sfilato, a causa di un errore da parte della casa di Marranello. A quel punto, il conte non ebbe altra scelta che ritirarsi dalla gara, che tuttavia fu vinta dal fratello Vittorio a bordo del “carretto”, che si rivelò in grado di battere anche il Taruffi inviato da Enzo Ferrari. Chiamando quindi il grande capo per telefono, al fine di vantare il suo successo di famiglia e forse rimproverargli scherzosamente il problema al differenziale, Gianni ricevette in risposta la storica frase “Proprio come immaginavo… Ha vinto una Ferrari.”

gare

Le tre prove dei guerrieri nomadi del Gran Khan

Nonostante l’estremo grado di raffinatezza e complessità, la cultura mongola medioevale poteva avere delle ricadute barbariche tutt’altro che trascurabili. Si narra nel Mongolyn Nuuc Tovčoo, testo storiografico del XII secolo, di come un giorno il grande Gengis Khan in persona avesse assistito al combattimento tra Buri Bokh e Belgutei, entrambi grandi campioni di lotta celebri in tutto l’Impero. Ora in precedenza, a quanto è scritto spiegato, Buri Bokh aveva già sconfitto il suo rivale prendendolo per una gamba e tenendolo a terra con un piede. E nel combattimento tradizionale mongolo, chiamato per l’appunto Bökh, basta toccare il suolo con qualsiasi parte del corpo non sia un piede o una mano, per essere immediatamente squalificati. Ma questa volta, nell’anno della Scimmia, Belgutei rovesciò il vecchio rivale riuscendo addirittura a sedervisi sopra. A questo punto, con sguardo solenne, chiese istruzioni su cosa dovesse fare al suo sovrano. Mordendosi il labbro, quest’ultimo inviò il segnale: allora Belgutei prese Buri Bokh per le spalle e le gambe, poi con un gesto possente, gli spezzò a metà la schiena. Poco prima di morire, lo sconfitto pronunciò le parole: “Non sono mai stato battuto nella lotta. Soltanto stavolta, per intrattenere il mio Khan, sono caduto di proposito. Ed ora ho perso la vita.”

Il concetto di sport del resto, a quell’epoca ancora non esisteva, e l’unico scopo dei naadam (giochi) era selezionare i più forti guerrieri per le orde che avrebbero completato la conquista dell’Asia e l’Europa. Questi eserciti organizzati, come nelle schiere della Cina arcaica, secondo delle unità minime di 10 guerrieri, ciascuna guidata da un uomo particolarmente forte, abile e scaltro. Il quale veniva selezionato, ponendosi tre domande. Sa lottare? Sa tirare con l’arco? Sa cavalcare? Nel tempo, il processo di selezione assunse una codifica ben precisa. Che venne ratificata nel concetto di quelle che oggi definiamo, non senza un vertiginoso parallelismo, le “Olimpiadi delle Steppe”. Qualche punto di contatto c’è: in un giorno ragionevolmente preciso, tra il 10 ed il 12 luglio, tutte le comunità dei mongoli realizzano una cerimonia d’apertura più o meno sfarzosa, quindi con grande risonanza mediatica nazionale, danno inizio a tre importanti competizioni, rimaste pressoché invariate da molti secoli a questa parte. Riunirsi tutti in un luogo, come prerogativa di un popolo nomade, non è considerato essenziale, benché esista un Nadaam “principale” presso la capitale di Ulaanbaatar, che supera di gran lunga lo sfarzo e la spettacolarità di quelli realizzati nel resto del paese. Eppure anche un evento più periferico, come quello del villaggio di Uugtaal qui mostrato in una serie di video di Lauren Knapp, mantengono un loro fascino immemore, ed un collegamento privilegiato coi tempi antichi. In modo particolare per quanto concerne la corsa dei cavalli, che secondo la tradizione inizia alcuni giorni prima degli altri eventi, per poi proseguire fino a dopo le cerimonie di premiazione della lotta e dell’arcerìa. Del tutto unica al mondo, perché a differenza di quanto succede nell’Occidente, la gara media ha una lunghezza variabile tra i 15 ed i 30 Km, con categorie diverse a seconda dell’età del cavallo. Tutti gli animali vengono nutriti con una dieta speciale, nonché trattati con grande attenzione e profondamente riveriti. Ciò non è affatto raro nelle competizioni ippiche provenienti dalle culture del mondo pre-moderno. Dopo l’esecuzione rituale della canzone giingo, vengono fatti avanzare i fantini: per lo più, bambini di 10 anni al massimo, già dei fantini perfettamente abili e soprattutto, molto più leggeri dei loro genitori. Quindi si da il segnale, e VIA! Al termine del confronto, il vincitore di ciascuna categoria verrà chiamato tymnii eh (condottiero di mille uomini) mentre agli allevatori i cui cavalli otterranno vittorie consecutive riceveranno il diritto a fregiarsi del titolo di eroe nazionale. Al cavallo che arriverà ultimo nella competizione riservata ai due anni di età verrà invece attribuita la nomina di bayan khodood (stomaco pieno) e si canterà una canzone in suo onore per augurargli la vittoria assoluta per il prossimo anno. In questo modo, viene oggi celebrata l’importanza della sportività e del fair play.

Il Nadaam fu profondamente riformato, del resto, all’inizio degli anni ’20 del 900, quando con la Rivoluzione del Popolo che scacciò le Guardie Bianche russe e i soldati Qing dalla capitale Ulaanbaatar, diventò una celebrazione dell’indipendenza ottenuta dal più grande paese a nord della Cina. Immediatamente privato di ogni significato religioso su modello della nascente etica sovietica, l’evento annuale diventò una celebrazione delle culture e delle tradizioni di un popolo che, riuscendo a resistere ai ripetuti tentativi di assimilazione da parte della cultura cinese, ora desiderava ritrovare se stesso, e farlo con uno stile esteriore che colmasse gli spazi vuoti del mondo. Per questo, secondo l’usanza, durante i tre giochi partecipanti, arbitri e talvolta anche gli spettatori indossano il costume tradizionale completo di cappello, straordinariamente vario e dai molti colori, noto con il termine generico di dell. Ci sono, poi, casi ancor più particolari…

La moto che sale sugli alberi e colui che la guida

Non sarebbe fantastico, almeno una volta nella vita, sperimentare la giornata di un supereroe? A giudicare dalla quantità e qualità di alcuni dei video giunti ai vertici di Internet, nei quali il protagonista costruisce o indossa una ragionevole imitazione dell’armamentario di Batman, Deadpool o Iron Man, non sono in poche le persone che hanno provato un tale desiderio. Naturalmente, una cosa è la parte esteriore dell’intera faccenda, tutt’altra la forza effettiva dell’individuo. Ovvero, ciò di cui egli può effettivamente disporre nella realizzazione del suo progetto. Un uncino per arrampicarsi non è nulla, senza i muscoli nelle braccia per riuscire a tirarsi su. Una katana a cosa serve, se non si ha l’abilità di manovrarla adeguatamente? E il persino più potente degli jet a razzo incorporato nella propria armatura metallica non basterebbe ad alzarsi neppure di un metro, a meno di essere dotati del sufficiente senso dell’equilibrio e una notevole prontezza di riflessi. Allo stesso modo, salire su una moto da trial non farebbe di noi Toni Bou. Certamente avrete presente il paradigma del grande campione degli sport motoristici. Quella figura che per ogni generazione, giunge come una meteora infuocata tra le schiere di uno di questi particolari sport, ottenendo prestazioni così al di sopra della sua concorrenza, da essere apparentemente favorito dallo sceneggiatore del film della vita stessa.

In tempi recenti, la Formula 1 ha avuto Schumacher. Il motociclismo, Valentino Rossi. E se vi siete mai chiesti su chi potesse contare la specialità su due ruote che consiste nel mantenersi in equilibrio, attraverso alcuni dei percorsi da fuoristrada più difficili immaginabili da un commissario di gara, ebbene lasciate che ve lo presenti. Il pilota catalano, originario dell’affascinante cittadina di Piera, che fin dall’età di 6 anni ha fatto il possibile per violare la forza di gravità a bordo della sua bicicletta. E dall’età di 14, finalmente, non ha scelto di dedicarsi completamente a quella che sarebbe diventata la vera passione della sua vita. Partecipando inizialmente alle competizioni a bordo di una moto Aprilia, prima di passare a quella che sarebbe diventata il sinonimo stesso della sua carriera: l’ormai leggendaria Montesa Honda Cota a quattro tempi, di un produttore acquistato nel 1982, ovvero quattro anni prima che lui nascesse, dalla multinazionale giapponese dei motori. Ma che trae l’origine, e resta legata fin dal distante 1944, alla sua stessa regione d’origine nel nord-est della Spagna. Prendere atto delle sue gesta sportiva è un’esperienza che si sviluppa in una fulminea e rivelatoria presa di coscienza: basta osservare una tabella con gli annali dei vincitori delle due specialità del trial a livello internazionale: l’indoor e l’outdoor. A partire dal 2007, l’unico nome che si trova replicato, una volta per riga e in associazione al team Repsol, è semplicemente il suo. Campione quell’anno, campione quello immediatamente successivo…Campione nel 2009 e così via fino al presente. Nessuno, fra tutti gli abilissimi piloti di questa generazione, è mai riuscito a superarlo, neppure una volta. Il che significa, tradotto in termini numerici, che allo stato attuale ci troviamo di fronte al vincitore di 20 titoli mondiali, 10 per ciascuno degli ambiti rilevanti. Qualcosa di semplicemente mai visto, negli sport di corsa “convenzionali” dove parimenti all’abilità del pilota, contano fattori contingenti come la sfortuna di un guasto tecnico o le condizioni dell’asfalto di gara. Mentre c’è questa visione convenzionale dello sport del trial, giusta oppure sbagliata, secondo cui tutto quello che conta sia unicamente la preparazione fisica e mentale del pilota. O forse a questo punto dovremmo chiamarlo, più appropriatamente, un atleta.

Per ciascun grande campione, tuttavia, viene anche il momento di divertirsi. Specie al giorno d’oggi, in cui una sequenza di acrobazie può facilmente fare la fortuna di uno o più sponsor coinvolti, come ben sanno alcune delle bibite energetiche di maggior successo sul mercato (e anche Toni, a giudicare dalla tuta, sembrerebbe avere la sua…) E allora ecco la risposta alla domanda del cosa possa realmente fare, una simile figura, al di sopra del contesto stringente e severo di una gara precisamente regolamentata. Letteralmente, spiccare il volo…

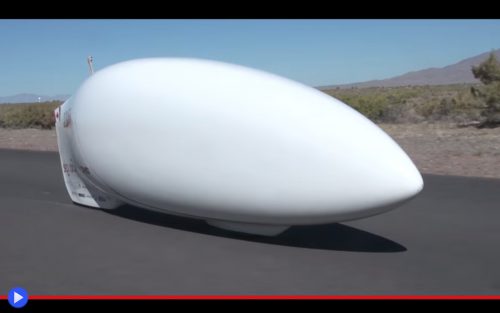

Nuovo record: 144 Km/h nell’uovo a pedali

Neanche l’ombra di un finestrino. Il proiettile bianco trionfa di nuovo a Battle Mountain, Nevada: molti sono i soprannomi che potremmo riuscire a dargli. La ghianda, la capsula, la supposta. Ma per comprendere realmente la più pura essenza di Eta, che ha permesso al suo team Aerovelo di superare ampiamente la concorrenza internazionale, occorrerebbe rimuovere la sua intera parte superiore, per scrutare all’interno e vedere… Todd Reichert, PhD canadese in ingegneria aerospaziale dalle doti ciclistiche tutt’altro che indifferenti, intento ad esprimersi attraverso lo strumento dei pedali, in posizione reclinata, alla velocità del fulmine e del tuono. Pilota, ed al tempo stesso motore, dell’oggetto che potremmo definire il primo dei primi rappresentanti veicolari del nostro futuro.

Un mondo in cui l’unico modo per spostarsi da un luogo all’altro è bruciare del carburante, o in alternativa impiegare energia elettrica derivata, nella maggior parte dei casi, dall’aver bruciato del carburante (migliore) altrove. È davvero questo il mondo che vogliamo lasciare in eredità ai nostri discendenti? Possibile che niente possa essere fatto per l’inquinamento, i problemi ambientali e di salute, lo stress ed il costo che derivano da una delle invenzioni che più hanno influenzato gli ultimi secoli, ovvero il veicolo a motore? Perché è questo, che siamo, fondamentalmente: cicale lanciate a velocità supersonica verso il profondo baratro dell’autodistruzione. Esseri viventi che hanno costruito, o che per meglio dire lasciato che nascesse in mancanza di appropriati accorgimenti, un contesto in cui non è soltanto “normale” ma persino considerato indispensabile e necessario, che ogni giorno si salga a bordo di un mezzo in grado di contenere fino a cinque persone, e lo si usi in solitudine per raggiungere il luogo delle nostre tribolazioni lavorative. Certo, esistono le eccezioni. Persone così fortunate (nessuno esiterebbe a definirle tali) che non hanno bisogno di coprire alcuna distanza che sia superiore a quella percorribile mediante l’impiego della sola energia muscolare. E poi, ovviamente, esistono i mezzi pubblici. Ma in ultima analisi, in un domani in cui tutti, fino all’ultima persona, dovessero salire sugli stessi autobus, tram e metropolitane che sono già in nostro possesso, diventerebbe necessario vararne una quantità tripla o doppia, riportandoci a una versione più moderata dello stesso problema. No, l’unica speranza è questa: pedalare, lavorare, pedalare. Come succede, notoriamente, in Olanda. Eppure resta il fatto è che al di fuori di un simile paradiso delle trasmissioni a catena, occorre fare i conti con gli effettivi limiti funzionali associabili al concetto stesso di bicicletta. Totale esposizione agli elementi. Una sicurezza stradale tutt’altro che eccelsa. Soprattutto, prestazioni che realisticamente limitano di molto le distanze copribili in un tempo che possa ragionevolmente far fronte alle esigenze quotidiane. Ed è proprio per far fronte a queste tre esigenze, unite a quelle comparativamente simili di cielo (gasp!) e di mare, che nacque in California nel 1980 la IHPVA: International Human Powered Vehicle Association, finalizzata al raggiungimento delle massime vette dei sistemi di trasporto del tutto privi di un motore. Attraverso uno strumento, tra gli altri, che ha sempre portato alle migliori soluzioni dei più complessi problemi: la sana competizione; il che ci porta, nello specifico, all’annuale gara recentemente conclusosi della World Human Powered Speed Challenge (in breve, WHPSC), dove lo scorso 19 settembre, alla presenza dei giudici di gara, quest’uovo fantastico ha superato di 4,8 Km/h il precedente detentore del record di velocità mondiale, varcando con fragore apocalittico la soglia superiore della classifica, in un campo in cui normalmente si lavora su guadagni di neanche mezzo Km/h l’anno. E la ragione di un simile successo, oltre alla forza fisica del conducente, va ricercato nei meriti dei costruttori…