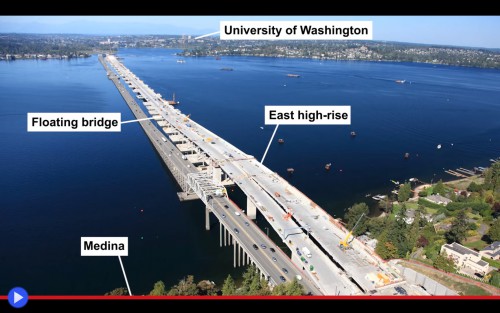

Lo scorso sabato 2 aprile, come da precisa delibera dell’ufficio del sindaco, si è proceduto all’inaugurazione dell’ultima meraviglia ingegneristica di questo mondo: un ponte lungo 2,3 Km (record mondiale nella sua classe) costruito sul lago di Washington, nel Pacific Northwest degli Stati Uniti. Oltre 12.000 persone, stipate sulla sua eminenza estremamente tangibile, hanno partecipato all’atteso evento, potendo prendere visione di alcuni stand espositivi, rifocillarsi presso un certo numero di furgoncini con vivande ed infine partecipare a una vera e propria maratona celebrativa, che si racconta aver avuto un’atmosfera agonistica particolarmente easy-going. Grossi assenti all’occasione, soltanto loro: i piloni. E verrebbe anche da chiedersi, a questo preoccupante punto, cosa mai abbia potuto sostenere un tale peso spropositato, impedendo a cittadini, operatori, strutture, panini e autoveicoli di sprofondare nella gelida acqua del bacino idrico sottostante. Ricominciamo, quindi, dal Princìpio. Non uno qualsiasi, s’intenda… Bensì quello fondamentale di Archimede in persona, il quale famosamente affermava che: “Ogni corpo immerso in un fluido riceve una spinta verticale dal basso verso l’alto, uguale per intensità al peso del volume del fluido spostato.” La ragione, guarda caso, per cui possono esistere le navi moderne, costruite guarda caso in acciaio. Mentre quello a cui molti di noi non pensano, in effetti, è che la stessa cosa possa funzionare pure col cemento. Tanto che se si prendesse un intero titanico grattacielo, sradicandolo, quindi ponendolo in orizzontale sopra il mare (o un lago sufficientemente grande) c’è una qualche remota possibilità, in effetti, che una tale cosa non sprofondi affatto. Quando invece usando una struttura “fatta apposta”, come per l’appunto il 520 “Evergreen Point” State Road Bridge, tale ipotesi diventa una certezza. Quasi totalmente…Beh, si. Per lo più, assoluta. Dopo tutto, se l’unica versione precedente di questa stessa cosa, che tutt’ora corre accanto al suo fratello più corto di 40 metri, è stata prenotata per la demolizione entro la fine di quest’anno, beh! Una ragione doveva pur esserci…

Un solo punto sulla mappa, con un nome di due sillabe, Seattle. Che per convenzione cartografica, permetta da lontano d’identificare il punto esatto in cui teoricamente è sita la città, con tutta la sua dotazione di quartieri, strade, piazze, zone commerciali ed industriali. E un numero preciso di persone: 608.660 (al censimento del 2010). Eppure non è questa, forse, la suprema semplificazione? Un centro abitato non può costituire l’equivalenza terrigena di un planetoide perso nello spazio siderale. Intorno ad essa, non sussiste il vuoto. Tutt’altro: Basta provare un attimo a prendere in considerazione per il vostro conto l’intera area urbana, per trovarsi sulle proprie carte 3 milioni e 59.000 individui. Aggiungete quindi l’intera regione metropolitana, incluse le periferie ed i paesi che si appoggiano alle infrastrutture del gigante, per raggiungere addirittura i 3.733.580 di teste e d’anime di americani. Ma la crescita della scala d’analisi, volendo, può spingersi persino al di là di questo. La mitica Cascadia, l’hanno talvolta definita: un singolo conglomerato, per la maggior parte degli aspetti ancora tutt’al più ipotetico, che includa oltre alla più grande città dello stato di Washington, anche Abbotsford, Boise, Eugene, Portland, Salem, Tacoma, Spokane, Tri-Cities e perché no, le due grandi canadesi Vancouver e Victoria. Proprio così. Se la popolazione dovesse continuare a crescere. Se la crisi economica e degli strumenti finanziari raggiungesse il suo desiderato epilogo. Se molte grandi compagnie continuassero, come si spera, ad investire in questi lidi. Un giorno qui si troverebbe a sorgere una vera e propria megalopoli, un po’ come sussiste, già di questi tempi, attorno a certe tentacolari capitali dell’Asia Orientale. Ma che dire, a un tale punto, degli ostacoli geografici? Mantenere in un unicum una regione tanto grande, è facile capirlo, va ben oltre la visione prototipica dei sette colli. Prevedendo, piuttosto, sedici montagne, due dozzine di fiumi, un numero spropositato di altri tipi d’ostacoli che neanche immaginiamo…E in questo particolare caso, almeno un grande lago: il Washington che condivide il nome con l’intero stato. Quello, per l’appunto, su citato, che ha avuto l’arroganza ed intempestività di collocarsi proprio nel bel mezzo (o forse è andata al contrario?) dell’intera situazione. Con su una sponda aziende come Amazon, Tableau Software, Zillow…E sull’altra, Microsoft, Expedia, T-Mobile… Roba da far girare la testa a qualsiasi ispettore del traffico, per non parlare dei responsabili urbanistici della città. Il problema, ovviamente, è di vecchia data e ben precedente a simili titani dell’informatica contemporanea. Nell’intero corso della storia di Seattle, sia ben chiaro, non mancano di certo i ponti. Ciascuno dei quali costruito, in effetti, sulla base di una problematica particolare: perché il lago in questione, guarda caso, è particolarmente profondo (fino a 65 metri) ed il suo suolo fangoso non si è rivelato adatto a far poggiare qualsivoglia componente architettonico. Meno che mai, un qualsivoglia pilone. Ogni singola strada che l’attraversi, quindi, dovrà fare un qualche cosa che saremmo tentati di considerargli avverso: galleggiare.