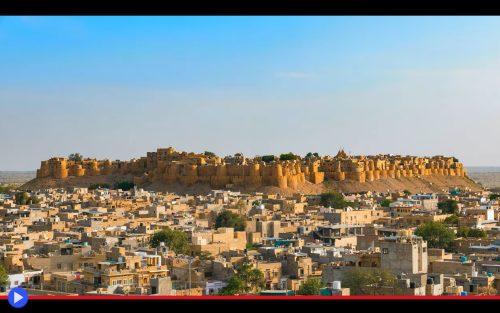

Oggigiorno venerato in tutto il mondo come nume tutelare dell’amore, l’ottavo avatar di Vishnu non è tipicamente associato a profezie marziali relative alla rifondazione di una dinastia, o la costruzione d’imprendibili roccaforti. Eppure si narra che nel 1156, il capo Jaisal Singh del clan dei Bhati incontrò viaggiando tra i deserti del Rahjastan un anziano eremita, il quale gli riferì di una profezia secondo cui Krishna in persona, durante la guerra al centro del poema epico del Mahabharata, profetizzò all’antico principe Arjuna che un remoto discendente della dinastia Yadu avrebbe costruito, un giorno, una potente fortezza sopra una triplice collina in mezzo alle dune silenti. E non ci volle molto perché il feroce condottiero, proveniente dalla linea di sangue che, secondo una leggenda, aveva conquistato le terre dell’odierno Punjab dal potente popolo degli Indo-sciti, giungesse alla conclusione di dover seguire il suo destino, erigendo una nuova capitale da cui controllare il suo regno. Un nuovo tipo di città, d’altronde, in cui l’intero insediamento fosse protetto da alte mura invalicabili, che nessuno avrebbe mai potuto assediare senza un costo in termini di tempo e vite umane totalmente spropositato. Il che avrebbe funzionato soltanto in parte, nella storia futura di Jaisalmer. Insediamento e castello al tempo stesso, in una collocazione tanto remota che sarebbero occorsi più di 850 anni, perché la gente costruisse dei quartieri addizionali al di fuori della cinta esterna di quelle mura. Sia per la natura inospitale di una terra tanto arida, che in forza del timore dei numerosi nemici del principe Rajput, i quali tuttavia non avrebbero mai posto in essere l’iniziativa di assalire il centro principale del suo potere. Una fortuna destinata a cessare durante il regno del suo discendente diretto Rawal Jait Singh I, quando nel 1299 il sultano di Delhi, Alauddin Khalji, adirato per l’assalto ad una delle proprie carovane, circondò e rese inaccessibile la cittadella fino all’esaurimento delle risorse da parte degli occupanti, cui sarebbe seguita la conduzione del suicidio rituale tra le fiamme del Jauhar da parte di tutte le donne dei guerrieri, che combatterono a seguire fino all’annientamento. Il predominio dei musulmani sulla città predestinata non durò tuttavia particolarmente a lungo, se è vero che tre secoli dopo troviamo nuovamente nelle cronache di Jaisalmer un governante di discendenza Bhati, Rawal Lunakaran che si trovò a difenderla da un capo tribù afghano, Amir Ali. Che non avendo il tempo di costruire la pira funeraria, si preoccupò stavolta di sterminare tragicamente ed in modo prematuro le donne del castello, poco prima che giungessero i rinforzi per sconfiggere agevolmente il nemico. Un destino ironico e una duplice sconfitta, per un luogo che doveva essere sicuro da qualsiasi minaccia esterna…

sovrani

Riconosciuto dall’UNESCO il patrimonio dei moidam, tumuli sopra le teste della dinastia Tai Ahom

Si narra che originariamente l’unico aspetto dell’Universo fosse un vasto oceano, del tutto privo di terre emerse. Finché il Dio supremo e senza forma Pha Tu Ching non creò dal suo petto il figlio Khun Theu Kham, che non avendo nulla su cui posare i piedi si sdraiò sul fondo, lasciando che un fiore di loto germogliasse dal proprio ombelico. Quindi generò una tartaruga, un granchio ed il cobra dalle otto teste, che si allargò istantaneamente in ogni direzione allo stesso tempo. Non ancora contento, l’antenato dell’umanità decise quindi per la liberazione subacquea di due elefanti dalle zanne d’oro e la creazione di altrettanti Pilastri, destinati a sostenere la volta celeste. Destinata ad essere esplorata da una coppia di ragni, che librandosi nel cielo grazie all’uso delle proprie tele, lasciarono inevitabilmente cadere verso il basso degli escrementi. Questi ultimi, consolidatisi nel giro di qualche migliaio d’anni, diventarono il Mondo. Qui, le genti prosperarono e poterono moltiplicarsi, con particolare riguardo al popolo prescelto dei Tai, discendenti di Khun Theu Kham provenienti dall’attuale Sud-Ovest cinese. Da cui presero la scelta mai eccessivamente facile di emigrare, superando le pendici periferiche dell’Himalaya al seguito del condottiero del tredicesimo secolo Sukaphaa, principe supremo della regione di Mong Mao e sacro fondatore della fazione politica degli Ahom. I cui membri giunsero, in quel particolare, presso la terra promessa della valle di Brahmaputra, destinata in seguito a venir chiamata Assam. Ove costruirono vaste città, svettanti palazzi e luoghi di sepoltura dalla complessità notevole, non a caso chiamati a scopo divulgativo “Le piramidi dell’India”. Riconosciuti finalmente dall’UNESCO all’inizio della scorsa settimana, nella stessa sessione che ha portato la Via Appia dell’Antica Roma a diventare il sessantesimo patrimonio italiano, i loro tumuli (maidam) in particolare dell’antica città e luogo sacro di Charaideo, la “Città della Collina Sacra” spiccano per integrità e complessità architettonica nonostante i saccheggiamenti subiti nel corso dei secoli, a partire dall’apertura forzata dalle truppe del colonialismo durante l’epoca del colonialismo inglese. Giunte in questo luogo ameno ma remoto con la forza delle armi, come non erano riusciti a fare neanche gli emiri dei Mughal, dinnanzi alla considerevole forza marziale e conoscenza del territorio posseduta dai Tai Ahom. Il che avrebbe permesso al loro regno di durare oltre sei secoli, dal 1228 al 1826, data del trattato di Yangbao con cui rinunciavano alla propria egemonia in cambio della “protezione” della Compagnia delle Indie Orientali. Il che avrebbe certamente contribuito a scuotere, ma non cancellare del tutto, la loro incomparabile eredità secolare…

Le intatte mura medievali d’Avila, città di pietre, santi e cavalieri

A un solo centinaio di chilometri da Madrid, sorge la cittadina celebre sulla scena internazionale per due importanti meriti, sopra gli altri: aver dato i natali a Santa Teresa, Dottore della Chiesa e riformatrice dell’Ordine Carmelitano. E l’aspetto particolarmente intonso dei suoi quartieri antichi, costruiti all’apice del periodo medievale e cinti da una muraglia lunga 2 chilometri e mezzo ed alta in media 12 metri. Con 88 torri semicircolari, capaci di proteggerla dall’avanzata di qualsiasi nemico. Tranne quello che proveniva, per lo meno idealmente, dalla stessa linea di appartenenza familiare…

Le strade del conflitto sono lastricate di diplomatici propositi o nel caso della risoluzione di questioni ereditarie, fallaci tentativi d’equanimità. Così quando il Re Ferdinando I di Castiglia e León comprese che la fine era vicina nell’anno del Signore 1065, egli fece probabilmente il più grande errore che potesse capitare a un uomo nella sua posizione: spezzare il regno in cinque parti, da distribuire ai suoi tre figli e due figlie in attesa di un matrimonio. Il risultato, nella penisola Iberica ove il sincretismo con le genti dell’Emirato di Cordoba stava per sfociare nel periodo più sofferto della guerra di Reconquista, fu ulteriormente destabilizzante per i regni cristiani e le loro popolazioni, destinate ad essere coinvolte entro due soli anni nel conflitto che sarebbe passato alla storia con il nome di “guerra dei tre Sanchi”: Castiglia Vs Pamplona Vs Aragona. Le conseguenze sarebbero state problematiche, Finendo per cancellare gli anni di pacifica convivenza ed integrazione tra i popoli, benché una “terra di nessuno” esistesse ormai da generazioni tra le roccaforti cristiane ed i loro oppositori nella parte meridionale della penisola. Ovvero lo spazio, attorno alle città di Ávila, Segovia e Salamanca, che l’insigne predecessore dinastico Alfonso VI di Castiglia aveva fatto fortificare verso la fine dell’XI secolo a Ramon di Borgonya, marito di sua figlia, l’infanta Urraca. Una di queste città inviolabili, in modo particolare, sarebbe entrata nelle questioni di tale famiglia all’inizio del XII, quando nel 1109 il nuovo re d’Aragona, Alfonso I detto il Battagliero, colse l’occasione di accrescere i propri domìni sposando la stessa Urraca, diventata nel frattempo vedova nonché regina di Castiglia. La quale aveva tuttavia un figlio, che avrebbe dovuto idealmente ereditare il potere, questione ragionevolmente problematica per il nuovo consorte. Ne scaturì un ulteriore conflitto destinato a estendersi per l’intera regione, al culmine del quale la regina si ritirò, assieme a suo figlio, presso i suoi alleati nella possente città di Ávila, priva di un grosso esercito semplicemente perché nessuno, a quell’epoca, avrebbe potuto espugnare le sue mura. Ne conseguì la celebre circostanza in cui l’ambizioso Alfonso I, giungendo innanzi a quei bastioni, chiamò ed ottenne che gli fosse mostrato dall’alto il problematico figliastro che aveva il suo stesso nome. Ma poiché non poteva vederlo abbastanza bene, chiese che venissero mandati degli ostaggi ed egli potesse attraversare sano e salvo la porta principale. Il che avvenne sulla base di una fiducia e complicità tra i regni cristiani, destinata a rivelarsi tragicamente malriposta. Poiché quando il sovrano di Aragona scoprì che la moglie ed il suo giovane omonimo si trovavano davvero lì dentro, da cui non avrebbe potuto riportarli sotto la propria autorità, fatto ritorno al suo campo fece letteralmente bollire vivi i 70 cavalieri che avevano lasciato, sulla fiducia, la protezione della muraglia. E di ritorno presso la sua capitale, ordinò anche che venisse trafitto dai lanceri l’onorevole Blasco Jimeno di Ávila, cavaliere giunto per sfidarlo a causa della sua arroganza. Eppure la città che aveva scansato l’assedio, nonostante questo oscuro capitolo della sua storia pregressa, continuò indefessa a prosperare…

L’antico imperatore che fece tagliare a pezzi una montagna per onorare suo padre

Pietra. Pietra enorme che svettante, forma un’ombra sull’alto versante. Pietra cuboidale dagli spigoli aguzzi. Ed i residui abbozzi. Pietra gigante. Pietra importante. Chi ha trovato questa pietra nella parte centro-settentrionale dell’antico paese unito, poi diviso, poi unito, invaso e infine liberato? Nessuno, nel senso che il pesante dono per chi l’ha voluto è frutto di un intento umano. L’estensione di un bisogno largamente arbitrario, riassumibile nell’ordine costituito dal preciso intento di colui che aveva l’assoluto potere. Yongle, l’imperatore della “Gioia Infinita” (永樂) direttiva che in alcun modo doveva necessariamente concretizzarsi per i suoi fedeli soggetti. Particolarmente coloro che furono inviati, a partire dall’inizio del XV secolo, presso l’antico sito e cava di Yangshan: in buona parte lavoratori deportati dalle province più distanti dell’impero, ma anche la povera gente reclutata tra il popolo della vicina Nanchino, criminali comuni e l’occasionale detrattore politico, semplicemente inammissibile in un’epoca in cui il Mandato Celeste veniva interpretato come un letterale pilastro dell’esistenza civile su questa Terra. Così come sanzionato dalla schiera d’intellettuali confuciani, amministratori ed eunuchi di corte che avevano accompagnato l’ascesa al potere di un tale augusto personaggio, al secolo Zhu Di, sostituendosi all’aristocrazia guerriera di suo nipote e predecessore sul Trono del Drago, l’imperatore Jianwen. Dopo una feroce battaglia entro i confini della città nota al tempo come Beiping, ove si distinse tra gli altri il suo importante servitore e futuro esploratore dell’intera Asia meridionale, Zhang He. Ma ciò che non viene altrettanto spesso ricordato è come, oltre ad ampliare sensibilmente i confini della propria rete di tributari, Yongle avesse al tempo stesso investito parti considerevoli delle proprie ricchezze nella costituzione d’importanti opere pubbliche in tutta la Cina. Come strade, ponti, magazzini, la svettante e in seguito distrutta (poi ricostruita) pagoda della Torre di Porcellana nella sua nuova capitale a Nanchino. Tutte opere che giunsero a beneficiare dell’antica cava marmorea, originariamente istituita dalle dinastia precedente. E che dire della stele alta otto metri presso il Mausoleo Ming Xiao della Montagna Purpurea? Creata da un pesante monolito sorretto dalla scultura di una tartaruga immortale. Dedicata doverosamente a suo padre e fondatore della dinastia Ming, l’imperatore Hongwu, benché si trattasse nella realtà dei fatti di una mera riduzione necessaria del progetto di partenza! Che avrebbe dovuto raggiungere, idealmente e nei disegni preparatori commissionati dal supremo dinasta, i 73 metri paragonabili alla moderna Statua della Libertà escluso il plinto, per di più occupati da un massiccio insieme di tre blocchi di materiale calcarei, con un peso complessivo misurabile attorno alle 30.000 tonnellate. Ovvero circa trenta volte quello dell’obelisco di egiziano di Aswan, rimasto incompleto per l’impossibilità fisica di spostarlo dalla cava in cui era stato intagliato. Ma chi avrebbe avuto il coraggio di prevedere un simile esito al cospetto del notoriamente spietato, spesso irragionevole o impaziente Imperatore della grande Gioia?