In un periodo poco successivo all’inizio del Proterozoico, corrispondente a circa 2.450 milioni di anni fa, i membri della più diffusa forma di vita decisero improvvisamente di averne avuto abbastanza. E stanchi di lottare, capsula e flagello, per ciascuna singola ora di sopravvivenza in un ambiente fondamentalmente ostile, iniziarono ad avvelenare la Terra. Incamerando quella stessa energia solare che gli aveva permesso di venire al mondo, impararono per tale fine a trasformarla, attraverso il processo della fotosintesi clorofilliana. Fu una catastrofe letteralmente priva di precedenti, nonché la fine drastica di un’Era. Poiché la restante parte dei microrganismi in grado di occupare l’atmosfera fino a quel momento, non solo non potevano processare l’ossigeno, ma risultavano del tutto incapaci di coesistere assieme ad esso. Morirono a miliardi, uno dopo l’altro, mentre i cianobatteri occupavano progressivamente ogni intercapedine finalmente libera del mondo. Cielo, Terra, Oceano e Sottosuolo. Finché alcuni di loro, entrando a far parte di una perfetta contingenza di fattori, avrebbero finito per accendere il riscaldamento.

Calore inusitato ed energia in quantità copiosa: la reazione nucleare controllata, tra tutte le scoperte scientifiche del Novecento, risulta essere una delle più potenzialmente influenti nel cambiare il corso presente e futuro della storia umana. Se non fosse per il gravoso problema di riuscire a smaltire le scorie radioattive che immancabilmente ne risultano, considerate come la perfetta rappresentazione materiale del concetto di karma, proprio perché nocive a qualsiasi livello immaginabile e per ogni singola forma di vita esistente. Eppure se prendiamo come esempio una qualsiasi stella, intesa come agglomerato di materia risultante dall’antica convergenza di una nebulosa, appare chiaro come in presenza di una forza gravitazionale sufficientemente significativa, la fissione del nucleo atomico sia un processo del tutto naturale e imprescindibile, letterale concausa della nostra stessa esistenza. Poiché questione largamente acclarata, risulta essere come in assenza di un simile sistema di riscaldamento nei confronti dell’eterno gelo cosmico risulti assai difficile che un qualsivoglia tipo di creatura possa nascere, gioire, moltiplicarsi. Quello che tuttavia nessuno aveva mai pensato, prima della scoperta nel 1972 dei reattori nucleari naturali situati sotto la miniera di Oklo, in Gabon, era che semplici esseri privi di raziocinio potessero essere all’origine di un similare tipo di processo, capace di anticipare “lievemente” l’opera scientifica di Enrico Fermi e i celebri ragazzi di via Panisperna.

Immaginate, dunque, l’improbabile realizzarsi di questa scena: il tecnico Bouzigues che impegnato in un’analisi noiosa e di routine con spettrografo sull’uranio estratto dai suoi colleghi rileva un’importante discrepanza. Caso vuole, infatti, che all’interno del prezioso minerale oggi processato prima di essere inserito nei reattori nucleari costruiti dall’uomo sussistano comunemente due tipologie d’isotopi: l’U-238 e 235. Il primo dei quali, sostanzialmente inoffensivo, tende naturalmente ad aumentare mentre sottrae neutroni alla controparte, vero toccasana per qualsiasi reazione nucleare artificiale, proprio perché incline a dare inizio alla serie di cause ed effetti che viene identificata comunemente con il termine di reazione a catena. Il che significa, in parole povere, che in ogni singolo campione di uranio di questo pianeta il rapporto tra i due isotopi dovrebbe essere costante, con un coefficiente nella nostra epoca pari a 0,7202%. Se non che i dati raccolti in tale casistica mostravano piuttosto un rapporto di 0,7171%, proprio come se qualcuno, o qualcosa, avesse precedentemente utilizzato quelle pietre, prime di rimetterle inspiegabilmente a centinaia di metri di profondità sotto la superficie della crosta terrestre…

scavi

Il poco discusso sito archeologico delle più antiche ed imponenti piramidi americane

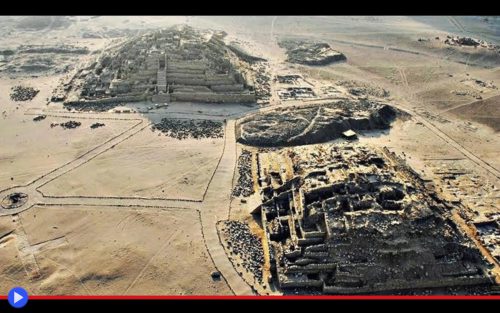

Riesce ad essere senz’altro sorprendente, se guardata con il giusto spirito analitico, la maniera in cui le origini del concetto stesso di civiltà risiedano in un punto periferico del senso comune, venendo sollevate o discusse solamente in ambiti specifici o in maniera superficiale ed approssimativa. Soprattutto quando si parla delle tre più celebri zone in cui l’associazione umana portò alle prime collaborazioni plurime e la costruzione di grandi comunità stanziali: l’Egitto con le sue piramidi e maestosi templi; la Mesopotamia con le città di Assur, Uruk e Babilonia; le giade incise e le ossa oracolari di tartaruga della Cina d’epoca neolitica e successiva. Mentre assai meno note risultano essere le principali eredità lasciate dalle genti del Messico ancestrale e la valle dell’Indo, ulteriori due poli d’aggregazione e avanzamento tecnologico della collettività umane. Ma praticamente sconosciuta, in questo novero, risulta essere d’altronde quella che viene spesso definita la sesta (non per importanza o ordinamento cronologico) delle sei culle del progresso, l’odierno Perù circondato dall’alta muraglia delle montagne andine. Il che la dice molto lunga, in merito a quanto variabili possano essere i traguardi perseguiti da un intero popolo, e la maniera in cui non sempre il tipo di risorse e vie d’accesso alla prosperità possano essere immediatamente riconoscibili, strutturalmente conformi e mirate all’ottenimento di evidenti o ben riconoscibili vantaggi per la qualità di vita. Che un qualcosa si trovasse, d’altra parte, nell’arido semi-deserto situato tra la principale catena montuosa sudamericana e l’Oceano Pacifico, a 23 Km dalla costa e 182 dalla città di Lima nella valle del fiume Supe presso l’odierna Caral, era stato ben noto fin dall’anno 1948, per le ricerche dell’archeologo americano e principale ricercatore della civiltà di Nazca, Paul Kosok. Il quale tuttavia in assenza di spettacolari geoglifi, o il tipo di reperti che comunemente ci si aspettava di trovare presso gli antichi siti andini, si limitò a menzionare questa posizione nei suoi studi senza dare inizio ad alcuna procedura estensiva di scavo. Così come avvenne di nuovo nel 1975, ad opera dell’architetto peruviano Carlos Williams, che utilizzò l’esempio di possibile città ancestrale all’interno di una sua famosa trattazione della storia costruttiva nazionale. Il che, di fatto, pareva commisurato alla prevista importanza e distinzione dell’intera zona geografica, semplicemente priva di risorse che potessero sostenere grandi concentrazioni umane, dando luogo a significativi lasciti capaci di massimizzare la nostra conoscenza pregressa degli antichi. Questo almeno finché nel 1994, l’antropologa ed archeologa dell’Università di San Marcos, Ruth Shady, non avrebbe spostato la propria significativa lente indagatrice verso gli sparuti rimasugli e poche pietre tagliate visibili in corrispondenza della superficie. Che sarebbero risultate ben presto del tutto conformi al concetto largamente utilizzato della cima dell’iceberg, rivelando al di sotto una pluralità di strutture in muratura che progressivamente diventavano sempre più grandi, sempre più imponenti. Proprio come ci si aspetterebbe accadere, per l’appunto, alla soluzione architettonica maggiormente rappresentativa del mondo antico, in quanto l’unica possibile per costruire più in alto verso il cielo, nell’assenza di materiali o pilastri di sostegno costruibili secondo le modalità disponibili in epoche successive… Una piramide quindi, o per meglio dire tre di queste dalle dimensioni più impressionanti, circondate da una pletora di altre più piccole, complessi residenziali multi-piano e vere e proprie piazze con anfiteatri, costruiti con la distintiva soluzione di una piazza scavata al di sotto del livello del terreno, e circondata da alte sponde in muratura. Il tutto disseminato in uno spazio approssimativo di 60 ettari, definendo a pieno le caratteristiche di quella che poteva solamente essere stata una possente capitale, o città sacra, di un’intero gruppo di associazione etnica, organizzativa e commerciale. Di quella che lei fu pronta a definire civiltà di Caral, benché gli anglofoni preferirono mantenere la precedente definizione, non del tutto corretta, di Norte Chico. Nessuno poteva aspettarsi ciò che sarebbe tuttavia emerso di lì a poco, tramite le prime analisi al carbonio 14 effettuate su alcuni reperti di stoffa e i legami di corde consumate dal tempo, utilizzati spesso per tenere assieme gli agglomerati di pietre costituenti le opere murarie del centro abitato: una datazione acclarata risalente al 3.500 a.C, ovvero antecedente addirittura alla costruzione delle ben più celebri piramidi nordafricane, tanto celebri da aver generato una quantità spropositata di teorie ed ipotesi extra-terrestri. Mentre nessuno, a memoria d’uomo, si è mai preoccupato di cercare giustificazioni per gli antichi popoli del Perù…

Filo ininterrotto col Neolitico: i primi 5000 anni di Skara Brae

In un buco nel terreno, presso le verdeggianti regioni settentrionali della Terra di Mezzo, viveva uno hobbit. Ma quanto profondo, esattamente, era questo buco? In che numero di stanze si divideva? E che prove abbiamo, ad esempio, che l’abitazione in questione non fosse più che altro una sorta di magazzino in penombra, dove il proprietario teneva i suoi formaggi, la carne, i cereali? Gli hobbit, a differenza degli elfi, non sono immortali ed ipotizzando uno scenario in cui futuri archeologi si fossero trovati a riscoprire una Contea sepolta, chissà cosa sarebbe stato possibile desumere, dal contesto di quel sito rimasto in silenzio da innumerevoli generazioni… Probabilmente, abbastanza da riuscire a farci un’idea. Se vogliamo usare come modello il metodo scientifico di questo mondo, per come è stato applicato a un luogo antico e rinomato come le rovine semi-sotterranee di Skara Brae, villaggio riportato alla luce del sole da una tempesta nell’ormai remoto 1850. Non che all’epoca il laird (governante) della vicina baia scozzese di Skaill, nelle isole Orcadi, fosse stato in grado di approfondire eccessivamente la questione, scavando e documentando soltanto quattro delle otto case costituenti l’insediamento ed attribuendole a una non meglio cultura preistorica della regione. Ma William Watt era in effetti più che altro un appassionato di storia, che lavorava da solo e coi limitati strumenti filologici e d’approfondimento a sua disposizione, ragion per cui nel giro di qualche anno il sito venne nuovamente abbandonato. Almeno fino a quando nel 1927, spronata dall’avvenuto saccheggio ad opera d’ignoti ed il successivo danneggiamento causa un’ulteriore perturbazione meteorologica, l’Università di Edinburgo decise d’inviare in questo luogo il professore di archeologia Gordon Childe, che ricercò in maniera più approfondita l’origine precisa di una simile testimonianza architettonica, giungendo ad attribuirla in via preliminare all’Età del Ferro. Ma ancora una volta, si trattava di un errore. Sarebbe stato infatti solo con l’arrivo degli anni ’70 e l’invenzione della tecnica di datazione al carbonio, che la vera e impressionante antichità di un tale luogo sarebbe stata finalmente documentata dallo studioso David Clarke: 3100/2500 a.C, ovvero in altri termini, un tempo antecedente alla Grande Muraglia, la Piramide di Giza e potenzialmente lo stesso cerchio di pietre di Stonehenge. Facendone, a tutti gli effetti, il più cronologicamente remoto e ben conservato di tutti i villaggi ritrovati nell’intero territorio europeo.

Questo intonso agglomerato, quindi, si presenta come una serie di abitazioni scavate nel terreno con mura costruite in lose, pietre sottili spaccate in larghezza e disposte a strati, e minuscole porticine probabilmente usate al fine di tenere fuori il freddo e il vento di questa regione. Gli antichi tetti, forse costruiti in legno, sono del tutto mancanti mentre risulta perfettamente immutato l’intero corredo di arredi interni, scolpito direttamente nella pietra capace d’attraversare immutata i millenni della nostra lunga vicenda umana. La stessa collina usata come protezione esterna per gli edifici si presenta come artificiale, data la sua costituzione in parte significativa della materia prima nota come midden o in altri luoghi geografici sambaqui, un agglomerato di rifiuti organici, conchiglie sbriciolate e calcare, accumulatosi nel tempo in funzione della lunga permanenza dell’indefinita civiltà progenitrice. Il cui destino finale, nonostante tutto, continua a rimanere per lo più ignoto…

Il canto millenario che riecheggia nelle grotte di Barabar

Oggetti fuori dal contesto che sembrerebbero ricollegarsi, in qualche maniera, a circostanze sovrannaturali o extraterrestri. Immaginate, a tal proposito, di fare il vostro ingresso in un ambiente sotterraneo, passando attraverso una porta in pietra finemente decorata concepita per riprendere lo stile decorativo dei templi lignei dedicati agli antichi Dei. Per trovarvi in un ambiente, vasto e quadrangolare, le cui splendenti superfici paiono la conseguenza diretta di un qualche processo di lavorazione della società industrializzata contemporanea. Dando nel complesso l’impressione ineluttabile di trovarsi all’interno di un bunker contro i bombardamenti aerei, frutto di un problema totalmente anacronistico per l’epoca in cui tale luogo venne posto in essere. Per ragioni, ahimé, largamente dimenticate…

Tra le tecnologie caratteristiche dell’India classica durante l’intero corso dell’Impero Maurya (325 – 185 a.C.) una in particolare si è dimostrata effettivamente in grado di lasciare tracce durature fino all’epoca odierna: la perfetta lucidatura delle superfici di pietra, ottenuta mediante approcci straordinariamente efficaci. Che si sia trattato dello strofinamento di pelli d’animali o sabbia, di una combinazione delle due cose o ancora la cesellatura di uno strato applicato preventivamente di arenaria ed ematite, l’effetto finale altamente riconoscibile può essere facilmente ammirato nelle svettanti colonne di Ashoka il Prediletto degli Dei (regno: 268 – 232), sovrano che aveva l’abitudine di far incidere i suoi editti nei quattro angoli del regno, sfruttando l’alta visibilità concessa da tali notevoli monumenti. Nipote del fondatore della dinastia Chandragupta e celebre per la sua politica di tolleranza religiosa, questa figura di conquistatore e legislatore tra i più importanti nella storia del suo paese viene largamente lodato con epigrafi, tuttavia, anche in un luogo più lontano dalla luce risplendente del sole indiano: le cosiddette grotte di Barabar o Marabar che dir si voglia, se volessimo seguire la traslitterazione volutamente modificata nell’importante romanzo sul colonialismo inglese Passage to India (E. M. Forster – 1924) che ne faceva un punto chiave della sua trama. Questo luogo che Ashoka concesse in dono, probabilmente durante la parte finale del suo regno, alla setta di asceti degli Ajivika, noti polemisti avversi alle religioni dominanti di Buddhismo e Jainismo, che credevano nell’assenza di divinità e il destino ineluttabile di ogni creatura. Per cui tale lascito architettonico, tra le poche testimonianze sopravvissute all’esaurirsi della loro esistenza, costituiva il luogo di culto principale ed un probabile segno di prestigio, date le eccezionali caratteristiche del territorio di partenza privo di termini di paragone. Collocate nello stato settentrionale di Bihar, grossomodo tra le due città di Gaya e Patna, lo scenario si presenta infatti fin da subito come l’eccezionale risultanza di una serie di giganteschi macigni enormi disseminati in giro da un’antica catastrofe o gigante, alcuni dei quali risultano, ad un’analisi più approfondita, caratterizzati da queste aperture geometriche chiaramente frutto della mano umana. Non tutte, ad ogni modo, sembrerebbero essere state create uguali…