Con una percezione solamente relativa degli schemi cognitivi normalmente definiti come “il senno di poi”, lasciammo che le porte scorrevoli si aprissero, per fare il nostro ingresso all’interno dello spazio familiare del supermercato. File di scaffali variopinti erano disposti di fronte a noi, perfettamente riconoscibili nella loro fondamentale essenza: qui c’erano frutta e verdura, seguiti dai latticini, la prima colazione, carne, pane e cereali. Eppure QUALCOSA di sottilmente inesatto sembrava carpire il flusso delle nostre aspettative, instradandolo e spingendolo in un luogo remoto. Semplicemente nessuna delle marche era di un tipo venduto altrove, con la ricorrenza e il marchio d’inquietanti compagnie sconosciute; espositori torreggiavano come piramidi surrealiste, con forme geometriche dalla funzione poco chiara. Strani richiami al mondo dell’arte si rincorrevano come strali luccicanti tra le sculture, cabine telefoniche, macchine sonore interattive. Ma fu soltanto dopo che avevamo finito il nostro primo giro esplorativo, che iniziammo a scorgere i portali. Aperture larghe appena il necessario per permettere a qualcuno di varcarle, alcune oscure, altre luminose, ricavate direttamente in quelle che sembravano essere le pareti stesse dell’edificio, ma in realtà costituivano un velo cosmico tra possibili universi paralleli. E non ci fu possibile, in alcun modo, resistere a quel sottile richiamo, quando il primo della fila transitò oltre, e gli altri dovettero seguirlo nella sua destinazione. Finché oltre il confine costituito dalla pura tenebra, non sorsero letterali migliaia di stelle. Figure complesse in configurazione frattale, biologiche e pulsanti, simili al contenuto di una coltura batterica sotto lo sguardo di un microscopio. Creature luminescenti senza nessun tipo di pianeta contro cui stagliarsi, costellazioni insostanziali capaci di chiarire l’assoluta e inalienabile realtà. Poiché di null’altro si trattava, ci mettemmo poco a capirlo, di uno specchio della nostra stessa verità. Posto alla distanza necessaria per mostrarci come dovevamo essere migliaia, se non addirittura svariati milioni di anni fa.

Chi dovesse oggi scorgere da fuori l’edificio della sedicente Area 15, un miglio ad ovest della Strip coi suoi titaneggianti casinò nel cuore urbano del Nevada, sarebbe scusato nel considerarlo un luogo privo di particolare fascino immanente. Capannone spoglio e di un colore grigio scuro, fatta eccezione per la grande scritta con il numero e un murales variopinto dalla forma triangolare, ciò costituisce un effetto assolutamente voluto, nella mera consapevolezza di non poter in alcun modo competere con le impressionanti risorse dei magnati del gioco d’azzardo nordamericano. Rendendo assai difficile, ai non iniziati, intuire la natura trasformativa del suo contenuto carico di misteri. Il cui nome “commerciale” s’iniziò a conoscere verso l’inizio di questo 2021, grazie a una campagna di marketing virale con la versione virtuale in deepfake del cantante country Willie Nelson, diffusa a mezzo Web: “Venite tutti” diceva, “Per la grande apertura di Omega Mart” il supermarket collocato in bilico alla fine dell’universo.

Ed è un qualcosa che esiste realmente, per chi non l’avesse ancora capito, sebbene vada inteso in senso non-letterale come l’ultima creazione interattiva del rinomato collettivo Meow Wolf, compagnia fondata nel 2013 a Santa Fe, Nuovo Messico. Con l’obiettivo di rendere più democratica e coinvolgente l’arte moderna, grazie a uno stile dialettico perfettamente riconoscibile dal linguaggio del cinema, la comunicazione mediatica e i videogiochi. Luogo e contesto niente meno che perfetti, per permettere a un’artista come la venezuelana Claudia Bueno di esporre la sua ultima e più ambiziosa creazione, concepita durante una recente visita ai parchi naturali statunitensi di Yellowstone e del Grand Teton…

arte

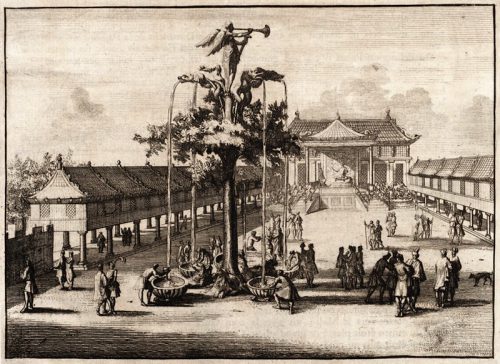

L’albero d’argento, leggendaria fontana medievale nel giardino del Khan

Sul retro dell’odierna banconota da 10.000 tögrög, in contrapposizione all’immagine del vecchio Gengis presente dal lato principale, figura l’immagine di un palazzo dall’aspetto simile all’architettura cinese, ornato dalla presenza di un curioso monumento. Simile a una pianta, ma chiaramente creato in qualche tipo di metallo, lo stretto arbusto si erge nella scena con le figure di tre leoni seduti in corrispondenza alle sue radici, ed un angelo con la sua tromba posto in posizione eretta sulla sua alta sommità. Tre serpenti si sporgono dalle sue fronde, simili a dragoni silenziosi. Dalle loro bocche, molto convenientemente, parrebbero scaturire zampilli di un qualche fluido non meglio definito, che soltanto un breve approfondimento letterario può riuscire ad identificare come vino, latte di giumenta fermentato e birra di riso. Si tratta di una riproduzione parzialmente fantastica, per sommi capi, dell’oggetto di cui il trascorrere dei secoli ci avrebbe privato, lasciando unicamente l’accurata descrizione di quell’uomo che, con i suoi stessi occhi provenienti da lontano, aveva avuto modo di conoscerne l’eccezionale esistenza.

L’azione si svolge nel 1254, presso la capitale dell’impero più vasto che il mondo abbia conosciuto, Karakorum. Siamo all’incrocio più importante sulla Via della Seta in Mongolia ed il frate fiammingo Guglielmo di Rubruck, inviato fin quaggiù da Costantinopoli su mandato papale e per volere del re dei Franchi Luigi IX d’Angiò, si trova presso la corte dei potenti ormai da svariati mesi, essendo rimasto colpito dalla natura cosmopolita dei suoi abitanti, appartenenti a un variegato amalgama di religioni, culture e provenienze distinte. Nessuna traccia del condottiero convertito alla cristianità che si era recato a cercare, quel Khan Sartaq che avrebbe potuto diventare un alleato del suo signore. Ma qui aveva avuto modo di conoscere, con suo sommo stupore, numerosi esuli cristiani, un intero quartiere musulmano, gli eredi dei mercanti europei che si erano spinti fino a tali luoghi e soprattutto, la figura dell’artista ed orafo parigino Guillaume Boucher, probabilmente catturato e trasportato fin quaggiù a forza assieme agli altri prigionieri di provenienza europea. Fu tale circostanza, per lui, un momento di sollievo dopo le difficili peripezie di un lungo viaggio in mezzo a un popolo che non esitò a definire nei suoi diari come composto per lo più da barbari e selvaggi, criticando a più riprese la loro presunta avidità, la società disordinata e gli improbabili precetti religiosi del Tengrismo. In una capitale relativamente accogliente, che aveva raggiunto seguendo una carovana di alti funzionari in viaggio presso il loro signore, dalla quale sembrò d’altronde essere tutt’altro che impressionato, trovandola notevolmente inferiore anche al semplice villaggio francese con l’omonima abbazia di St. Denis. Osservatore occasionalmente attento, tuttavia, il frate descrisse approfonditamente i rituali temporaneamente stanziali della corte viaggiante di Möngke Khan (regno: 1251-1259) nipote di Gengis e corrente sovrano dei propri spropositati territori. Riservando svariati paragrafi all’improbabile meraviglia artistica, che lo stesso Boucher ebbe a quanto pare modo di ultimare nel corso di quel soggiorno relativamente breve, destinato a risultare in una delle poche testimonianze scritte dell’aspetto e lo stile urbanistico di Karakorum…

Onggi: il prezioso vaso che respira l’aria della montagna coreana

Avvicinandosi dall’esterno ad una casa tradizionale della penisola coreana, costruita con materiali ecologici come pietra, legno e terra, con un soffitto di tegole ornate che proteggono dalle intemperie le porte e finestre realizzate con semplice carta, sarà possibile talvolta scorgere il piano rialzato che trova la definizione di jangdokdae (장독대) utilizzato principalmente al fine di ospitare nel tempo la collezione di famiglia dei grandi recipienti di ceramica, ricolmi degli ingredienti che costituiscono i due punti cardine nella cucina di questo paese: il misto di varie verdure messe a maturare nel kimchi (김치) e la salsa fermentata di riso, fagioli e peperoncino, chiamata gochujang (고추장). Ciò che immediatamente potrà colpire l’occhio dello spettatore, tuttavia, è la maniera in cui tali vasi ed anfore siano spesso lasciati privi di coperchio, in modo che l’aria possa entrarvi all’interno mentre i batteri continuano imperterriti il processo di trasformazione che permette al sapore di emergere, ed al cibo di conservarsi straordinariamente a lungo. Esistono, in effetti, due modi per sfruttare con profitto questo processo che ha saputo dimostrarsi assai utile per tutto il corso della storia umana presso la penisola che estende a meridione della Manciuria. Il primo, che consiste nell’immagazzinamento lontano dalla luce e dal cuore, in condizioni anaerobiche e strettamente controllate, affinché nulla d’inaspettato possa compromettere la futura consumazione del puro prodotto dell’ingegno culinario nazionale. E la seconda fondata, più di ogni altra cosa, sulle speciali caratteristiche e i pregi unici della ceramica onggi (옹기, 甕器).

Questa espressione infatti, che allude con la sua specifica grafia nell’alfabeto fonetico hangul (한글) alla forma stessa del vaso costituisce una branca separata della produzione di attrezzi gastronomici dalla produzione maggiormente rappresentativa di questo paese, caratterizzata da una finezza decorativa assai ricercata ed avanzate tecniche di vetrinatura secondo la cognizione successiva. Laddove il tipico vaso da fermentazione assume un aspetto grezzo benché armonioso, e privo di caratteristiche fatta eccezione per la sua dote maggiormente importante: la notevole porosità delle pareti, grazie all’impiego di una materia prima rara e preziosa cotta a fuoco lento, affinché non possa svilupparsi alcun tipo di crepa o fessura. Trattasi, nello specifico, di un impasto di terra e fango misto a foglie secche autunnali, aghi di pino e baccelli di semi parzialmente decomposti raccolto in montagna, tale da formare un tutt’uno semi-denso che prima di assumere una forma, viene lungamente compresso e battuto con appositi martelli. Processo lungo e faticoso, quest’ultimo, messo in atto dal gruppo di artigiani specializzati chiamati onggijang (옹기장) e che viene ampiamente dimostrato nel corso di questo nuovo video del canale Eater, dal giovane praticante Jin-Gyu all’interno del suo forno di famiglia. Uno degli ultimi 10 rimasti capaci, per sua stessa amissione, di creare l’onggi tradizionale gradualmente sostituito, nella società contemporanea, da semplici contenitori di metallo, plastica ed una delle scoperte tecnologiche più importanti del XIX secolo: la macchina a energia elettrica per la produzione del freddo. Non può tuttavia esserci un vero kimchi, senza il paziente processo che lo porta ad assumere quel particolare colore, sapore ed odore. Il che equivale a dire che nel profondo del cuore che costituisce la più vera identità coreana, risiede l’antica tecnica per la produzione dell’onggi…

L’incompreso simbolo del brutalismo berlinese: giù le mani dal bunker dei topi

Fino a che punto le colpe dei predecessori dovrebbero ricadere sui loro lasciti immanenti? Quale oscura battaglia, combattuta in mezzo a queste mura, dovrebbe condannarle all’irrilevanza e l’irrecuperabile demolizione? Sulle rive artificiali del Teltowkanal, al confine tra i quartieri di Lankwitz e Lichterfelde, una vecchia nave corazzata giace nella più totale immobilità e silenzio. Strane feritoie triangolari al posto degli oblò, chiaramente pensate per deviare il moto delle onde o i proiettili in arrivo. Le quattro alte ciminiere, che si stagliano perpendicolari verso il cielo. Il ponte di comando dalle ampie finestre puntato verso settentrione. I numerosi cannoni di un color blu intenso, pronti a una bordata devastante verso il vascello nemico. Eppure altri elementi sotto l’occhio degli osservatori, e al di sopra della loro testa, rivelano in maniera chiara l’effettiva realtà: scalinate metalliche che partono dal livello stradale, per accedere al primo livello della strana piramide in cemento armato. E le balaustre macchiate dall’umidità che circondano, in maniera indifferente, i viali d’accesso e l’ampio ingresso sopraelevato. Così che, fin dal giorno del suo ponderoso “varo” per un ordine dell’antico ospedale universitario della Charité, il gigante non si è mai spostato da questo luogo destinato a trovare l’inaspettate associazione. In una delle proprietà di maggior pregio situate lontano dalle strade di scorrimento, eppure in pieno centro a Berlino.

Largamente sconosciuto anche tra gli abitanti della capitale tedesca, o almeno così si dice, il peculiare Forschungseinrichtung für experimentelle Medizin (Centro di Ricerca per la Medicina Sperimentale) venne finalmente ultimato nel 1981, dopo svariate cause nella sua costruzione per mancanza di fondi, a partire dagli inizi degli anni ’60. Il suo scopo primario, che lo avrebbe visto utilizzato fino all’inizio degli anni 2000, consisteva in qualcosa di alquanto sgradevole, benché necessariamente molto attuale: la sperimentazione di farmaci sugli animali molto spesso vivi, che qui venivano allevati e custoditi a scopo di studio secondo le regole talvolta fluide dell’etica scientifica contemporanea. Proprio per questo, il nome comunemente utilizzato per identificarlo si è configurato negli anni nell’espressione descrittiva Mäusebunker, traducibile nella breve sequenza di parole “Bunker dei Topi”. Il che spiega, tra le altre cose, il bizzarro aspetto del sistema di ventilazione puntato nella direzione generica dei passanti tanto simile a una serie di bocche di fuoco, ma in realtà pensato per incamerare e veicolare grandi quantità d’aria negli stretti ambienti al centro dell’edificio, nei quali era considerato fondamentale mantenere l’isolamento con l’ambiente esterno. Finalità per la quale, inoltre, la coppia di architetti sposati Gerd e Magdalena Hänska avevano concepito il centro con un piano tecnico ogni due, al fine di permettere il ricircolo ideale del flusso catturato all’esterno del tronco piramidale che costituisce il bizzarro corpo dell’edificio. In cui ogni aspetto della progettazione, in realtà, ha un scopo ben preciso. E a ciascuna caratteristica della sua composizione generale, piuttosto di essere nascosta, è stato permesso d’influenzare l’aspetto esteriore nel suo complesso.

Ora in molti e per le ragioni più diverse, vorrebbero disfarsene in maniera permanente. Ma un movimento d’intellettuali, artisti ed architetti si è attivato negli ultimi anni, per cercare di mantenere integro questo iconico ed ingombrante pezzo di storia berlinese.