La passata esistenza di un luogo può essere desunta tramite il principio dell’inferenza, alla stessa maniera in cui scoperte sensazionali riescono talvolta a dimostrare le pregresse trasformazioni geologiche dell’esistenza. Di una Terra che costituisce soprattutto, nell’arco dei possibili pianeti universali, un luogo vivo e soggetto a un lungo e ininterrotto processo di crescita e cambiamento, attraverso l’asse inarrestabile del tempo. Così l’uomo, suddiviso nelle molte civiltà che si sono susseguite nel corso della sua storia pregressa, ha potuto sperimentare ad epoche alterne l’infinita clemenza, o l’assoluta spietatezza degli elementi. E non è del tutto irragionevole affermare, come taluni hanno fatto, che una buona parte dei nostri predecessori abbiano lasciato testimonianze successivamente ricoperte dalla superficie relativamente impenetrabile del vasto e popoloso Oceano, un luogo ove l’inaudibile parola dei pesci è legge, e le iniziative archeologiche di scavo tendono a risultare inerentemente complesse. Attraverso il ricorsivo perpetrarsi delle maree, con l’avvicinarsi parallelamente dell’alto astro dei cieli notturni, qualcosa di diverso ha cominciato tuttavia a verificarsi. Per la prima volta (registrata dalle cronache) nell’anno 1913, quando il paleobotanico Clement Reid, dragando la morena sabbiosa nota come Dogger Bank circa 100 Km ad est della costa d’Inghilterra, ripescò dalla profondità locale di appena una quindicina di metri alcuni resti d’animali terrestri e quella che sembrava essere a tutti gli effetti una pietra di selce modellata dalle mani di artigiani a bipedi e senzienti. Alla stessa maniera in cui, attraverso i secoli, era giunto ad essere largamente acclarato dal senso comune il ritrovamento presso comunità costiere di oggetti e resti simili, lasciati indietro dalla risacca portatrice di un’augusta quanto inquietante novella: che in tempi assai remoti l’intero spazio situato tra le isole britanniche e la parte settentrionale dell’Europa continentale era ricoperta da una massa emersa di estensione paragonabile ai Paesi Bassi. E che analogamente a quanto avvenuto con questi ultimi, essa potesse aver costituito un’ideale culla di comunità ormai lungamente dimenticate, in questo caso probabilmente nomadiche ma non del tutto prive di una propria cultura materiale immanente. Aveva speculato in merito il famoso autore fantascientifico H.G. Wells, citandone l’esistenza nel suo racconto del 1897 “Una storia dell’Età della Pietra” sebbene la sua datazione a circa 800.000 anni fa avrebbe avuto il fato di dimostrarsi, all’analisi contemporanea, di gran lunga troppo remota. Ciò che in misura ancor più rilevante dovrebbe colpirci, infatti, è la relativa vicinanza cronologica di tale verità alle masse continentali che oggi diamo lungamente per acquisite: appena 6-7 millenni, poco meno di un battito di ciglia in termini di geologia e scienze della Terra e in epoca contemporanea all’apice delle civiltà ancestrali del Levante e le altre culle della prime organizzazioni sociali complesse. Questo perché all’epoca del cambiamento, esso avvenne in modo straordinariamente rapido, tanto che persino con l’aspettativa di vita limitata a circa 30 anni dell’uomo primitivo, una singola generazione avrebbe potuto osservarne i preoccupanti effetti: fino a 2 metri l’anno soltanto in forza del mutamento climatico derivante dal superamento dell’ultima glaciazione, abbastanza da ricoprire intere distese coltivabili o sentieri lungamente battuti al volgere di un paio di solstizi, anche senza sottoscrivere le convergenti ipotesi di almeno una, se non due catastrofi dalla portata e devastazione del tutto prive di precedenti. Qualcosa di paragonabile per gli effetti, sebbene su scala immensamente superiore, alla devastazione del Vesuvio arrecata all’antico centro abitato della città di Pompei…

catastrofi

Il grande albero di magma che lambisce il sottosuolo dell’isola di Réunion

Immaginate dunque la sorpresa degli scienziati, successivamente all’attivazione dei primi sismografi moderni a banda larga, nello scoprire come non tutte le onde dei terremoti viaggiassero alla stessa velocità. Ma piuttosto in punti definiti, volta dopo volta, subissero rallentamenti esattamente prevedibili, causando uno scaglionamento nella propagazione circolare del turbamento. Questo perché nessun tipo d’energia, per quanto primordiale e imprescindibile, può muoversi allo stesso modo indipendentemente dal materiale che la circonda. E là sotto, molti chilometri sotto la superficie della Terra, c’era un qualcosa in grado di opporre resistenza rispetto alla formazione di una serie di cerchi perfetti. Ci sarebbero voluti tuttavia parecchi anni, e formalmente fino alla proposta elaborata nel 1963 dal geologo canadese J. Tuzo Wilson, affinché s’iniziasse a comprendere la possibile ragione di una tale serie d’anomalie. Con l’ipotesi ambiziosa ma del tutto inconfutabile, che in determinati punti della geografia planetaria, dei veri e propri condotti attraversassero lo spesso strato tra il fondo del mantello e la crosta, all’interno dei quali roccia incandescente, e per questo fluida, risaliva costantemente verso la superficie. Radici dei vulcani, senz’altro, ma anche venature profondissime capaci di modificare la percezione stessa su cui possiamo basarci in relazione alla struttura stessa dell’unico corpo astrale che sappiamo essere stato in grado di ospitare la vita senziente. Con il tempo, ed analisi progressivamente più precise, saremmo giunti ad un quadro piuttosto chiaro ed approfondito della situazione, coerente ad una serie di regole fisiche del tutto ragionevoli e conformi alle teorie di partenza. Almeno, fino al progetto franco-tedesco denominato RHUM-RUM (Réunion Hotspot and Upper Mantle – Réunions Unterer Mantel) iniziato nel 2012 per approfondire l’esatta forma di uno dei punti di attività simica e vulcanica più rilevanti in assoluto. Il cui studio approfondito avrebbe dato vita alla metafora vegetale più gigantesca ed impressionante nell’intera storia pregressa della geologia umana. Un’effettivo Albero della Creazione, capace di agire come un ponte metafisico tra i mondi. Le cui ramificazioni (in più di un senso) stanno finalmente iniziando ad apparire chiare soltanto al trascorrere di un periodo di quasi dieci anni…

Veniamo a noi nello specifico, ovvero presso la parte occidentale dell’Oceano Indiano, nell’isola di lingua ed amministrazione francese situata 550 Km ad est del grande Madagascar, nota fin dal 1793 con il nome di Réunion. Oltre che per l’insistente possenza della sua attività vulcanica, perfettamente esemplificata dal temibile vulcano centrale di Piton de la Fournaise. Terra emersa situata in corrispondenza del tragitto compiuto, a partire da 71 milioni di anni fa, dallo spostamento progressivo della placca che sarebbe diventata un giorno il subcontinente indiano. Eravamo quindi attorno ai 66,25-66 mya quando, secondo gli studi effettuati sulla composizione e la stratigrafia del suolo, nella storia del pianeta sarebbe capitato qualcosa d’inusitato: l’accumulo di lava fusa in prossimità della superficie, attraverso il progredire di molti millenni pregressi, avrebbe raggiunto il punto critico di non ritorno. Per scaturire all’improvviso verso la parte meridionale dell’India, con la massima potenza, in un’area grossomodo corrispondente al territorio intero dell’Europa Centrale. Fu questa l’epoca di formazione dei vasti Trappi del Deccan, oggi definiti una semplice “provincia ignea” ma che attraverso un periodo di molti secoli, avrebbero assunto l’aspetto di un vero e proprio oceano di fuoco e pietra fusa, letteralmente inavvicinabile per la vita. Nonché potenzialmente, uno dei fattori contributivi nei confronti dell’estinzione dei dinosauri. Abbastanza da giustificare la disposizione, previa raccolta di una quantità di fondi adeguata, di una colossale rete di sismografi entro un territorio di 2.000×2000 chilometri quadrati attorno all’isola, finalizzata all’ottenimento di un quadro esatto delle condizioni capaci di scatenare una simile furia, e nella speranza che nulla di simile potesse accadere di nuovo. Ma l’effettiva natura del mistero, in se stessa, era ancora ben lontana dal poter rivelare l’intera portata della sua imprevista essenza!

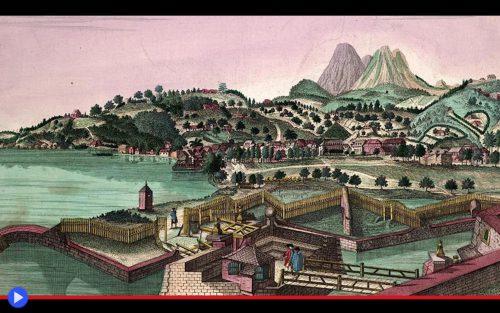

La storia dei tre sopravvissuti alla drammatica Pompei del Nuovo Mondo

In una delle sequenze maggiormente memorabili del film a cartoni animati musicale/disneyano Fantasia, il poema sinfonico di Petrovič Musorgskij “Notte sul Monte Calvo” diventa la base per una frenetica esplorazione del regno infernale, trasportato nella notte delle streghe oltre il confine della superficie terrestre. Ci sono i rumori delle voci non umane, i diavoli che strisciano nell’ombra, gargoyle, spettri affamati e infine c’è l’apparizione del grande Čërnobog, sommo Diavolo e signore della natura, con le grandi ali aperte al fine di tenersi in equilibrio, tra fuoco e fiamme, sopra un alto picco puntato all’indirizzo delle fosche nubi soprastanti. Una forma geologica tanto infausta e minacciosa quanto evidentemente precaria, che tanto spesso ricompare nelle rappresentazioni dell’Apocalisse, finale o transitoria, come una sorta di richiamo allo stile Gotico della fine dei giorni. Rara eppure, non del tutto sconosciuta per le cronache dei nostri giorni, considerato come a seguito dell’eruzione della più celebre tra tutte le montagne che abbiano mai potuto possedere lo stesso profetico nome (Pelée ovvero priva di capelli o alberi) fosse stata in grado di costruire nel 1902 un paragonabile edificio, alto 350 metri e con un diametro alla base di oltre 100. Ma sottile, in proporzione, quanto la punta di una spada formidabile, puntata contro il cuore stesso della civiltà umana, al culmine di un triste racconto finito per costare oltre 30.000 anime perdute al territorio del mondo.

Molte storie simili, soprattutto quando accompagnate da una tetra morale, cominciano con il racconto di uno stato ideale affine al Paradiso in Terra e da questo punto di vista, la catastrofe dell’isola di Martinica nelle Antille non fa certo eccezione. Luogo tanto ameno da essere stato definito al termine del XIX secolo come la “Parigi delle Indie Occidentali”, con uno standard di qualità della vita largamente superiore alla maggior parte degli altri paesi dei Caraibi, un’agricoltura e industria artigianale di primo piano. Particolarmente nel contesto parzialmente francofono della capitale Saint Pierre, il cui destino all’insaputa di ogni singolo abitante, verso aprile di quell’anno era già stato segnato dal trascorrere dei giorni. Non che i segnali, per quanto fosse possibile osservare aprendo un funzionale paio di occhi, stessero tardando a presentarsi: a partire dall’aprirsi delle nuove fumarole sul fianco della montagna, con copiosa emissione di cenere che ricadeva sui campi e l’inspiegabile rottura di un cavo del telegrafo sotterraneo, letteralmente fuso dalle significative temperature raggiunte durante quelle notti cruciali. Dopo il calar del sole il 2 maggio quindi, una piccola eruzione scagliò materiale incandescente nel cielo notturno, uccidendo una certa quantità di uccelli e forse, si ritiene, anche i pesci nel mare. Ma nessuno, per svariate ragioni, sembrava pronto a far mente locale su quello che sarebbe potuto succedere, di lì a poco. Tanto per cominciare, in quanto il monte Pelée era stata una presenza costante nella storia pregressa di quei luoghi, più volte pronto ad agitarsi ma che mai, prima di allora, si era dimostrato in grado di causare un qualsivoglia tipo di grave conseguenza. Inoltre, fattore non da poco, entro la metà di maggio erano previste le attese elezioni per il sindaco della città, ragion per cui nessuno dei politici al comando sembrava intenzionato a disturbare la quiete pubblica con un’evacuazione che sarebbe stata non soltanto probabilmente inutile, ma un vero e proprio incubo logistico prima delle moderne telecomunicazioni ed il concetto stesso di protezione civile. Così persino quando il 5 maggio, con la tracimazione dal cratere di una possente frana di fango incandescente (lahar) un’intera piantagione venne distrutta con la conseguente morte di 20 persone per lo più di colore, la città scrollò metaforicamente le spalle e continuò a vivere come se nulla fosse accaduto. Quando mai, dopo tutto, la forza della natura avrebbe potuto contrastare l’ingegno e la possenza degli edifici costruiti, con solida pietra, come parte del contratto univoco chiamato dalla storia “Colonialismo europeo”!

Ulan Bator, città sospesa nella bolla del suo stesso inquinamento

Fu per molti versi, il momento culmine della nostra trasferta d’affari lunga 10 ore dalle mille luci riflesse nella baia della nostra affollatissima Shanghai verso il remoto distretto minerario di Krasnojark, nella parte estremo orientale della Russia, oltre le acque parzialmente ghiacciate del lago Baikal. Ma prima di varcare quella meta e con essa il confine del paese più vasto al mondo, il compagno di viaggio m’invitò a scrutare fuori dal finestrino, che secondo la metrica da noi acquisita in tante simili avventure finanziarie, questa volta era toccato a me: “In questo momento ci troviamo proprio sopra il distretto di Darhan” disse, scrutando attentamente Google Maps sul fido phablet aziendale. Tra poco, potrai scorgere la sommità della loro antica capitale, dove un tempo i khan dovevano prostrarsi innanzi a Zanabazar, il più potente sacerdote della Terra. Guarda, e vedrai.” Incorniciato nel grosso finestrino del 737NG della China Airlines, a quel punto, si profilò quello che poteva essere soltanto il monte Bogd Han uul, ricoperto da uno spesso manto d’alberi, così diverso dallo stereotipo dell’erbosa e pianeggiante Mongolia. “Eccola laggiù!” indicai d’un tratto, preso da un entusiasmo quasi fanciullesco. Ma c’era qualcosa che non andava, capii immediatamente. Nonostante il cielo terso e limpido, infatti, non vidi alcuna traccia di palazzi, strade o i famosi quartieri composti da file interminabili di ger, le tende nomadiche trasformate dalle famiglie in residenze di città. Il che sarebbe certamente apparso impossibile, per un centro abitato di oltre 1,3 milioni di persone, se non fosse stato per quello che figurava al suo posto: una cappa densa e pesante di fumo grigiastro, all’apparenza denso come orribile panna montata. “Tu credi?” Fece allora il mio collega. “Allora prova ad indicarmi il giardino del monastero. E sappi che a d’inverno, praticamente nessuno è mai riuscito a trovarlo.” Aggrottando le sopracciglia e stringendo ancor di più gli occhi, concentrai la mia attenzione al massimo consentito dalla stanchezza trattenuta con la cravatta…

Ulan Bator, o Ulaanbaatar (traslitterazione anglofona) che dir si voglia, si presenta come portatrice di numerosi pregi nella storia contemporanea mongola, come polo di concentrazione per tutte quelle famiglie che, in funzione della crisi economica globale e i mutamenti del clima, hanno finito per perdere gli antichi armenti del loro articolato percorso culturale. Per trasformarsi, da allevatori, in artigiani, accademici, amministratori, minatori… Ma questo luogo dagli elevati meriti caratteristici, e notoriamente un’industria musicale in grado di catturare l’attenzione dell’intero paese, presenta anche un problema fondamentale: il più alto tasso di malattie respiratorie nei bambini sotto i dieci anni d’età al mondo. Questo per una serie di contingenze sfortunate che derivano, in egual misura, dalle caratteristiche topografiche del suo luogo d’appartenenza e uno stile di vita condizionato dalle rigide temperature invernali latenti, capaci di raggiungere fin troppo spesso il punto in cui i gradi Fahreneit convergono con quelli Celsius (40 sotto zero). Ora, come potrete facilmente immaginare, è assai raro che una tenda per quanto accessoriata possa vantare un collegamento alla rete urbana per il trasferimento del gas, ragione per cui la gente tende a scaldarsi per così dire, alla vecchia maniera. Il che comporta, immancabilmente, l’impiego di quel tipo di stufa collocata al centro esatto dell’ambiente che può trasformare in calore pressoché qualunque cosa: legna quando disponibile, scorie di vario tipo, vecchi pneumatici ma soprattutto quando disponibile, quella sostanza amica di Prometeo che prende il nome familiare di carbone. E a scanso di equivoci, qui a Ulan Bator è particolarmente facile procurarsela, considerato come ci troviamo presso uno dei principali poli asiatici per la produzione di un tale materiale. Ovviamente, ad ogni singola stufa corrisponde una canna fumaria che fuoriesce al culmine del tetto lievemente spiovente della ger. Moltiplicate, adesso, quel visibile pennacchio per qualche centinaio di migliaia, se non addirittura un milione di volte…