Voltando l’angolo che porta dall’ingresso della chiesa alla vasta e incommensurabile scenografia della sua navata, il visitatore potrà scorgere qualcosa d’inaspettato. Tra gli altri pilastri sormontati da archi a sesto acuto, in corrispondenza dei fregi ornati di pareti che si perdono nella penombra dei recessi più svettanti, come un milione di farfalle colorate, che paiono risplendere alimentate dal sacro fuoco di un’imperturbabile rivelazione. Soltanto voltandosi, mentre tenta di dare un senso a tale straordinaria visione, egli potrà scorgerne l’origine: la forma immediatamente riconoscibile del tipico finestrone gotico, “riempito” da qualcosa che può essere soltanto descritto come l’immagine di una schermata informatica successivamente a un blocco del tuo PC. Una cascata di pixel variopinti, resi limpidi e splendenti dall’astro diurno che si staglia dietro di loro, almeno in apparenza totalmente privi di alcun tipo di significato. L’opera di un grande artista, forse il maggior pittore vivente, la cui esperienza di vita non potrà più ripetersi, ma anche una particolare situazione di contesto, che per quanto ci è dato auspicare, non DOVRÀ più avere luogo a verificarsi. Semplicemente perché scaturisce dagli abissi più profondi e imperscrutabili della disperazione, pur avendo portato ad alcuni, inaspettati e singolari risvolti positivi.

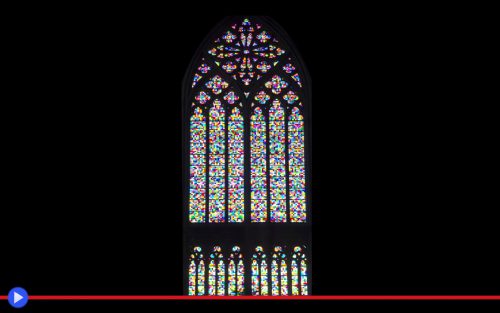

Tra tutti e tutte coloro che, per fondamentale beneficio dell’umanità, si sforzarono di dare un contributo positivo a quel disastro senza precedenti che fu la seconda guerra mondiale, sussiste una particolare categoria che non viene spesso menzionata nei libri di storia. Sto parlando dei bauhütte o “muratori” secondo l’antica tradizione mitteleuropea, coloro che vivendo all’interno di anguste e instabili capanne sopra il tetto delle cattedrali tedesche, sfidarono con cadenza quasi quotidiana la caduta delle bombe alleate. Nel disperato, ma riuscito tentativo di mantenere intatte alcune delle opere d’arte tangibili più importanti mai lasciate alla posterità indivisa. Vedi un edificio come l’impressionante Kölner Dom (Duomo di Colonia) o ufficialmente Hohe Domkirche Sankt Petrus (La Chiesa Cattedrale di San Pietro) ovverosia semplicemente la chiesa gotica più imponente d’Europa e del mondo. Particolarmente celebre, in taluni circoli, per quella foto del 1944 in cui si erge maestosa ed indefessa in mezzo alle macerie di un’intera città di 700.000 persone, di cui ne restavano a quel punto, secondo le stime più ottimistiche, non più di 50.000. Ivi inclusi i suddetti scalpellini, che persino mentre risuonavano le sirene di allarme per i raid aerei restarono ai loro “posti di combattimento”, estinguendo le fiamme sul nascere e mantenendo l’antico tetto sgombro dai detriti che rischiavano di appesantirlo. Giungendo addirittura, in almeno un caso, a rinforzare un pilastro che era stato danneggiato, grazie all’aiuto di una parte della brava gente di Köln. Quando tuttavia il cappellano cattolico Philip Hannan, giungendo presso la città assieme al resto dell’82° Divisione Aviotrasportata, riuscì a rintracciare l’arcivescovo tedesco Josef Frings, per ottenere un mandato ecclesiastico a protezione e salvaguardia dell’importante edificio, esso appariva già danneggiato in molti aspetti. Il più evidente tra i quali, risultava essere la distruzione di ogni singola vetrata incorporata nelle sue alte mura. Inclusa quella forse più notevole, risalente all’era di completamento dopo circa sei secoli del maestoso progetto architettonico ed originariamente databile al 1863, che sul lato sud commemorava, con un elaborato intarsio di vetri colorati della vastità di 106 metri quadri, l’immagine e l’opera degli antichi Re cristiani dell’Era Medievale a seguire. Un vuoto che avrebbe necessitato, senz’ombra di dubbio, un’attenta pianificazione ed appropriato ripristino alle condizioni originali. Ma poiché una finestra di queste dimensioni costituisce un importante elemento strutturale, ancor prima che decorativo, non sarebbe del tutto fuori luogo affermare che fu necessario fare le cose in fretta, e sommariamente…

religione

Il prezioso Buddha di smeraldo nel palazzo che consolida l’identità culturale thailandese

Non è raro nei paesi dell’Estremo Oriente che le questioni religiose e di stato si trovino in un certo grado sovrapposte l’una all’altra, in una visione sincretica del mondo che trovò forse una delle sue massime espressioni proprio nell’antico regno dei territori del Siam. Dove fin da tempo immemore, nel corso delle confederazioni tribali antecedenti al primo periodo degli Khmer, il potere dei re e governanti era sancito da un qualche tipo di diritto divino, successivamente sovrascritto dagli schemi spirituali ed organizzativi del clero. Una situazione destinata solamente a rafforzarsi per gli interi periodi di Sukhotai ed Ayutthaya, corrispondenti al nostro Medioevo e primo Rinascimento, senza mai entrare in conflitto con l’affermarsi graduale del razionalismo o un qualche tipo d’istituzione civile diametralmente contrapposta. Fino alla divisione e successiva ricomposizione del paese, ad opera del potente re Taksin nel 1767, che ancora una volta agì con il beneplacito, e successivamente s’impegnò per proteggere i discepoli del Buddhismo Theravada (Scuola degli Anziani). Ma l’effettivo culmine di tale dualismo si raggiunse forse soltanto successivamente alla deposizione cruenta di costui nel 1782, con la conseguente ascesa del generale Thongduang che avrebbe fondato una nuova dinastia, passando alla storia con il nome di Rama I. L’uomo che costruendo una nuova capitale sulla riva est del fiume Chao Praya, affinché fosse meglio difendibile dal popolo nemico della Birmania, decretò per ragioni di sicurezza che in esso fosse presente un tempio dedicato esclusivamente alla sua famiglia, cinto dalle mura e distinto da quello di qualsiasi ordine monastico preesistente. Di cui lui stesso sarebbe stato, nei lunghi anni a venire, il sommo sacerdote e ministro delle attività di celebrazione. Quindi, affinché fosse chiaro per tutti che esso doveva costituire il singolo luogo più sacro dell’intero paese, vi trasportò all’interno l’insostituibile palladium, o reliquia protettiva di tutta quella che sarebbe diventata un giorno la Thailandia, un oggetto che lui stesso aveva conquistato per la patria nel 1779, a seguito delle proprie campagne alla testa dell’esercito in Laos: la statua del Buddha di Smeraldo, importantissima testimonianza del significato dato alle immagini in quella che potremmo definire come una delle principali religioni al mondo.

Essenzialmente, nient’altro che una raffigurazione scolpita nella pietra semi-preziosa (dovrebbe trattarsi di un diaspro con impurità d’oro) dell’Illuminato seduto in posa meditativa, dell’altezza di 66 cm e non particolarmente dissimile da tante altre presenti nel contesto geografico dell’Estremo Oriente. Il cui significato più profondo deriva, in massima parte, dalla lunga e articolata storia che ebbe modo di connotarla. La statua nascerebbe infatti, secondo una serie di testi storiografici tra cui il Ratanabimbavamsa, il Jinakalamali e l’Amarakatabuddharupanidana, nel 43 a.C. presso la città di Pataliputra in India, per mano del saggio Nagasena con l’aiuto divino degli Dei induisti Vishnu ed Indra, al fine di celebrare il quinto secolo dall’ascesa di Buddha al Nirvana. Prima di cambiare mano più volte attraverso gli alterni casi della Storia, aumentando progressivamente il valore percepito della sua singolare, ed insostituibile persistenza…

Oh grande Cahokia, metropoli precolombiana sulle sponde del Mississippi!

Un popolo di abili costruttori, sulle sponde del fiume che costituisce la fonte della loro ricchezza. Un’intensa attività agricola, in una terra maggiormente fertile di quanto si potrebbe essere indotti a pensare. Un governo centralizzato, sotto l’egida di un sovrano dal potere pressoché assoluto. Un complesso culto dei morti, inclusivo di sacrifici e sepolture di massa all’interno di tombe dalla forma piramidale. La più grande delle quali, situata sulla piazza principale dell’insediamento, presenta una pianta quadrata più estesa di quella della grande piramide di Cheope, maggiore di tutto l’Egitto. Già perché non siamo nella terra dei Faraoni, e a dire il vero neanche presso uno dei grandi imperi monumentali dell’adiacente area mesoamericana, bensì a una distanza relativamente contenuta dal territorio dei Grandi Laghi, dove quelli che furono chiamati “indiani” incontrarono i coloni provenienti dall’Europa organizzati in una confederazione di tribù nota come Illiniwek, da cui avrebbe preso il nome l’attuale stato dell’Illinois. La cui popolazione, attorno al XV e XVI secolo, risultava ben distribuita nelle terre dell’intera regione, tranne per quanto riguardava un’area che sarebbe stata chiamata dagli archeologi il “quadrante abbandonato”, grosso modo corrispondente alla città di St. Louis. Un punto dall’alto valore logistico a dire il vero, vista la vicinanza alle sponde del possente Mississippi e nel contempo, vaste pianure caratterizzate da un clima mite ed accogliente. Pianure notoriamente caratterizzate, guarda caso, da massicce collinette dalla forma trapezoidale, a intervalli equidistanti dalla sospetta regolarità geometrica e un’origine geologicamente difficile o impossibile da definire. Perché qualcuno si degnasse di notarle e interrogarsi sulla loro natura, dopo il sistematico sterminio e ghettizzazione dei popoli nativi conseguente dall’insediamento dei portatori di malattie letali quali l’influenza ed il raffreddore, sarebbe stato necessario aspettare quindi fino al 1811, occasione in cui l’avvocato ed archeologo amatoriale Henry Brackenridge scrisse un resoconto dettagliato ed alcune ipotesi sull’argomento. Di quella che avrebbe potuto costituire già sulla base dei dati da lui raccolti, una probabile città di 30.000/40.000 abitanti dell’estensione di almeno 4.000 acri risalente ad un periodo attorno all’anno 1.000 d.C, facendone effettivamente non soltanto il più popoloso centro cittadino dell’epoca al di sopra del Rio Negro (superato soltanto in seguito dall’iper-densa capitale azteca di Tenochtitlán) ma un esempio di aggregazione abitativa pari o superiore alle città di Londra e Parigi nella stessa epoca in cui raggiunse l’apice della sua influenza. Con una significativa, importantissima differenza: il fatto di appartenere sotto ogni punto di vista all’Età tecnologica della Pietra, nonché un popolo che aveva perfezionato attraverso i secoli lo strumento della trasmissione orale. Al punto di non aver lasciato alcun tipo di testimonianza scritta relativa alla propria cultura, i propri meccanismi sociali, le proprie aspirazioni. Tanto che del misterioso sito non avremmo mai potuto conoscere neanche il nome, motivando l’adozione da parte di Brackenridge e successori dell’appellativo per lo più arbitrario di Cahokia, dal nome della singola tribù maggiormente prossima a questi luoghi nell’epoca del primo contatto con la confederazione degli Illiniwek. Quando ormai l’omonimo centro era disabitato da generazioni, a fronte di un rapido abbandono situato cronologicamente attorno all’anno 1350, per ragioni che restano tutt’ora largamente indeterminate. Non che tale evento pregresso sarebbe dispiaciuto in alcuna misura ai detentori del presunto destino manifesto, fermamente intenzionati a trarre il massimo beneficio da una “terra incontaminata” fatta eccezione per i fori delle tende di tribù nomadiche, nell’opinione delle moltitudini del tutto incapaci di costituire alcun tipo di duratura civiltà materiale…

La vera storia della spada da samurai capace di tagliare a metà i giganti

Il ventinovenne Yoshida Shoin, perfetta personificazione del guerriero erudito, sollevò il pennello dal lato sinistro del foglio rimirando il testo che aveva appena finito di apporvi: “L’amore dei genitori supera l’amore che abbiamo per i genitori. Come prenderanno la notizia di quest’oggi?” Quindi con la massima serietà e compostezza, si sollevò in piedi voltandosi all’indirizzo del suo carceriere. Yamada Asaemon, servitore dell’odiato Tairō, cancelliere supremo al servizio del governo shogunale. Di un grado simile al messo che rappresentando quella stessa figura, era stato inviato pochi anni prima a trattare con l’Imperatore a Kyoto, per ottenere il supporto della corte agli odiati trattati ineguali del commercio e scambi diplomatici tra il Giappone e le cinque principali potenze occidentali. Barbari dal primo all’ultimo, come sapevano i suoi giovani compagni ronin, samurai rimasti senza padrone in questo clima sociale e politico ormai privo di valori, che avevano fallito il proprio tentativo di assassinio, venendo imprigionati ai quattro angoli del paese. Poco prima che in quel delicato novembre del 1859, il bakufu o governo centrale decidesse di farne un esempio per tutti gli altri seguaci rivoluzionari del cosiddetto sonnō jōi (尊皇攘夷 – letteralmente: scacciare i barbari, riverire l’Imperatore) separando la sua testa dal collo e ponendo così fine alla vicenda di uno dei più influenti intellettuali della sua epoca, nonché servitore di medio livello del potente signore di Chōshū, dominio della regione occidentale del Chūgoku. Quindi Yoshida, ponendo un piede innanzi all’altro senza la benché minima esitazione, camminò eretto fino al cortile del castello di Edo, dove era stato posizionata un’alta piattaforma in legno di cedro. Sopra di essa, un tronco e la cesta, strumenti riconoscibili come niente meno che fondamentali per mettere in pratica la pena di morte per decapitazione. “Ne deduco che non mi verrà permesso di tagliarmi il ventre, amico mio…” Disse all’indirizzo del suo boia, con uno sguardo neutrale al boia e collega che, suo malgrado, non riuscì a contraccambiare. Con gesto apologetico, a quel punto Yamada estrasse e soppesò la katana. La luce dell’astro solare penetrava obliquamente tra gli alberi spogli, silenziosi testimoni della fine di un’Era.

Con il progressivo inasprirsi dei disordini sociali corrispondenti all’epoca che sarebbe successivamente passata alla storia come bakumatsu (幕末- fine del bakufu) la notizia della morte di Yoshida Shoin fece rapidamente il giro di quegli stessi circoli che il giovane insegnante aveva, nel corso degli ultimi anni, provveduto ad educare alla disobbedienza civile. Fino all’allora piccola città costiera di Kudamatsu, nell’odierna prefettura di Yamaguchi, che all’epoca costituiva una delle propaggini più esterne di quel territorio corrispondente ai domini di Satsuma e Chōshū, da cui stava per emergere una nuova classe dirigente sfavorevole all’eccessiva condivisione con l’Occidente. E dove lavorava in quegli anni, caso vuole, l’ultimo rappresentante in ordine di tempo della rinomata scuola di fabbri di Higo, Kukitsuna Fujiwara, famoso per la sua tecnica metallurgica priva d’eguali. Verso la fine dello stesso anno, in occasione della festa locale nel santuario di Hanaoka Hachimangu dedicato al kami (神 – Dio) shintoista della guerra, costui si ritrovò assieme a cinque giovani discepoli del credo del sonnō jōi, anch’essi fabbricanti di spade di una certa esperienza.

Il cui portavoce disse: “Maestro, in questa società rimasta priva di valori e che non conosce più il significato della vera pace, occorre un simbolo capace di allontanare ogni spirito ed essenza perversa. Una spada, la più grande che il paese abbia mai conosciuto prima di questo momento…” Il che potrebbe anche sembrare una scelta insolita di priorità, da un punto di vista contemporaneo, sebbene fosse tutt’altro che insolito in Giappone utilizzare l’arma simbolo della cavalleria come oggetto votivo o haja kensho (破邪顕正 – strumento in grado di scacciare il male). Così che l’idea piacque da subito all’abile costruttore, che iniziò a tracciare i presupposti del suo piano…