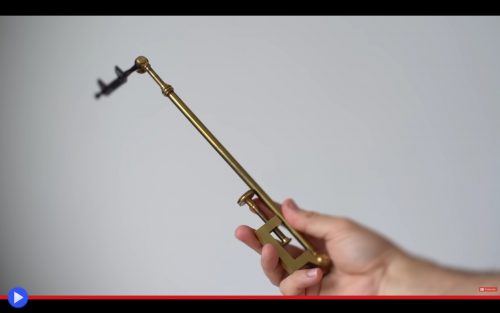

È una fondamentale idiosincrasia della società contemporanea, nonché prova pratica dell’influenza delle immagini fittizie sul nostro stile di vita, se dinnanzi ad una scena o luogo memorabile, c’è sempre un’alta percentuale di persone che l’osservano mediante un’interfaccia tecnologica intermedia. L’oggetto creato per immortalare ciò che siamo indotti ad osservare, incorporandolo all’interno di pellicola, rullino o scheda di memoria in silicio e plastica, diviene in questo modo anche un’affettazione, ovvero il metodo per connotare l’effettiva acquisizione esperienziale degli eventi. E quante volte, nella comunicazione fatta di stereotipi del buon pensiero, ci siamo sentiti ripetere o abbiamo pronunciato noi stessi le seguente parole: “Metti giù quel cellulare/fotocamera ed osserva, vivi, affidati alla tua memoria.” Ah, se soltanto gli antichi maestri della pittura avessero seguito un simile consiglio! Probabilmente al giorno d’oggi avremmo da studiare un numero molto minore di capolavori… Ed i programmi di storia dell’arte sarebbero ancor più brevi di quelli d’educazione fisica, con buona pace di chi organizza gli orari di lezione all’interno dei migliori licei. Col che non voglio certamente dire che personaggi del calibro di Jan van Eyck (1390-1441) Lorenzo Lotto (1480-1557) e Johannes Vermeer (1632-1675) avessero a disposizione un primissimo modello di Samsung o Apple iPhone 3G, sollevando la questione dei viaggi interdimensionali ed attraverso l’asse scorrevole del tempo; quanto piuttosto la più ragionevole approssimazione della loro funzione fotografica, presentata in una guisa ed un livello d’ingombro alquanto fuori misura. Quello, per l’appunto, di una vera e propria tenda o grossa scatola con un piccolissimo foro, da cui lasciar filtrare una piccolissima quantità di luce da un paesaggio o scena assolata. Con il risultato totalmente naturale di ottener la proiezione invertita dell’immagine, sopra la parete tenebrosa antistante. Molti furono i manuali, ed altrettante le parodie umoristiche, relative al duro lavoro del pittore intento a ricalcare i propri disegni preparatori infilandosi all’interno del pertugio, strategicamente collocato innanzi al soggetto scelto per essere trasferito su carta. E sto qui parlando, sia chiaro, della camera obscura, un principio noto in via teorica, almeno dai primi esperimenti sulla luce documentati dall’architetto bizantino del sesto secolo, Antemio di Tralle, ma conosciuto e disponibile su larga scala non prima di dieci secoli da quel tempo. Utilizzato per quanto ci è dato comprendere, o desumere a seconda dei casi, a sostegno d’innumerevoli quadri famosi, dipinti con assurda precisione matematica proprio perché creati tramite l’impiego di una macchina, sebbene di un tipo particolarmente semplice da concepire ed implementare. Il che sarebbe a un certo punto andato incontro ad una radicale alterazione della sua importanza, quando nel 1806 venne introdotto sul mercato qualcosa di migliore sotto ogni punto di vista rilevante: (più) portatile, privo di irrimediabili distorsioni ottiche, adattabile ad una maggiore quantità di situazioni. E soprattutto, privo delle specifiche condizioni d’utilizzo in materia d’illuminazione, non necessitando più dell’impiego e montaggio di assurdi rifugi mobili prima di appoggiare solennemente lo strumento di disegno sulla pagina oggetto della propria creatività. Il suo nome, questa volta, era camera lucida come delineato dallo stesso inventore, il chimico e polimata inglese William Hyde Wollaston (1766-1828) sebbene il principio di funzionamento fosse sostanzialmente diverso a tal punto da quello dell’approccio esistente, da porlo letteralmente all’opposto all’interno del suo specifico campo d’impiego. In ogni campo, tranne quello pratico dell’effettiva necessità a cui doveva offrire una soluzione…

storia

“Sembrano 5.272 formiche variopinte” disse lui dall’alto, finendo di contare il pubblico del Royal Albert Hall

Tom Scott, il nostro amico digitale nonché Virgilio d’innumerevoli trasferte in luoghi distintivi ed impressionanti, mette un piede sulla rete di metallo instabile e dondolante. Sotto i piedi l’assoluto vuoto per l’altezza approssimativa di cinque piani, ed una quantità di vuoto largamente eccessiva che campeggia anche a portata delle proprie braccia, tese nel tentativo vano di aggrapparsi o sorreggersi a un punto fermo della struttura. Ed allora che il suo collega per questa specifica avventura, perfettamente a suo agio, scherzando sulla precarietà soltanto apparente della situazione compie un saltello, facendo oscillare in modo ansiogeno l’intero apparato, inducendo il documentarista dalla solita maglietta rossa ad una serie d’espressioni contrastanti. Difficile, in ultima analisi, decidere di biasimarlo…

La paura è il compagno che accompagna i primi giorni di una grande varietà di professioni: timore di fallire nello svolgimento dei propri compiti, di commettere dei passi falsi nelle relazioni interpersonali, di fraintendere l’effettiva portata delle proprie responsabilità, finendo per deviare l’andamento consono e normalmente automatico degli eventi. Ma il terrore che accompagna i neofiti di un particolare ambito del mondo teatrale, altamente specifico e pressoché costante, risulta ad un tal punto inscindibile da una simile qualifica da poter essere considerato un distintivo e rito di passaggio per gli incaricati. Coloro che devono allestire, modificare ed implementare le soluzioni d’illuminazione o gli apparati per l’emissione di fumo, foschia, effetti speciali a una quota variabile da terra, sopra il palcoscenico occupato dagli attori, cantanti e musicisti che si prenderanno almeno in parte il merito del proprio lavoro. Fino a una quarantina di metri, per essere più precisi, corrispondenti al punto culminante della terza cupola più grande di Londra (dopo la tensostruttura del Millennium e chiaramente, la beneamata cattedrale di St. Paul) che ricopre l’imponente teatro dedicato dalla Regina Vittoria e suo figlio al defunto consorte reale, il principe Alberto. Un vero capolavoro architettonico di tale epoca, ultimato nel 1871 dopo quattro anni di lavori sotto la supervisione del Maggiore Generale Henry Y.D. Scott, dopo la morte dell’originale progettista, il capitano degli ingegneri Francis Fowke. Entrambi figure provenienti dal mondo militare ma perfettamente in grado di soddisfare i canoni estetici del proprio secolo, sfruttando il terreno acquistato presso il quartiere di Kensington poco prima della morte del principe nel 1861, sfruttando almeno in parte i fondi guadagnati con la Grande Esposizione Universale gestita da lui stesso assieme al proprio amico ed aiutante di vecchia data, l’imprenditore Henry Cole. Uno spazio definito per l’appunto in suo onore “Adrianopolis” e per il quale si era giunti a immaginare in un futuro prossimo un nuovo spazio per spettacoli, discorsi ed eventi, che potesse costituire “La sala del villaggio dell’intera nazione”. Teatro costruito in pieno stile italianeggiante (in ing. italianate) e mediante l’utilizzo di una quantità impressionante di mattoni rossi cementati nell’impronta di un ellisse, per un diametro nel punto più largo di 83 metri e uno spessore di un metro. Sormontata da quella che potremmo definire senza timore di trovarci in errore, una delle meraviglie ingegneristiche del terzultimo secolo a questa parte…

Affittasi monolocale vista mare, ancorato nel bel mezzo della Manica inglese

Già a quel punto della guerra, la situazione appariva drammaticamente chiara e chiunque avrebbe concordato su una cosa: combattere contro le forze armate tedesche costituiva per buona parte l’Europa una difficoltà insormontabile, non soltanto per tattiche e tecnologia d’avanguardia. Ma in buona parte, per non dire soprattutto, a causa della loro straordinaria organizzazione logistica, inclusiva della capacità di risolvere i problemi ancor prima che potessero presentarsi. Vedi quello, già sperimentato da svariati schieramenti tra il primo e il secondo conflitto mondiale, della carenza di piloti addestrati da mandare a combattere sopra il fronte. Così che all’ulteriore spostamento del fronte di resistenza oltre il nord della Francia e nel tratto di mare chiamato the Channel o la Manche, secondo i crismi dell’operazione Unternehmen Seelöwe (Leone Marino) formalmente iniziata a settembre del 1940 ma in realtà già in corso da metà dell’anno, il colonnello-generale Ernst Udet incaricato di supervisionare le manovre dal lato tedesco comprese subito quale fosse il passo opportuno da compiere per incrementare le proprie probabilità di vittoria: preservare, ad ogni costo, l’incolumità dei propri combattenti dei cieli. Anche in un ambiente, quello gelido del Mare del Nord, in cui precipitare a seguito di un avaria o danni riportati in battaglia finiva per costare la vita ai malcapitati per un impressionante 80/90% dei casi, contro il 50% di probabilità di sopravvivere a seguito di un atterraggio d’emergenza sulla terra ferma. Un dato preoccupante e presto riscontrato da entrambi gli schieramento, al punto che “opportune” misure di salvataggio non tardarono ad essere implementate: veloci motoscafi dalla parte degli inglesi, con il compito di pattugliare le rotte dei piloti di ritorno dal continente, e veri e propri idrovolanti tedeschi modello Heinkel He 59 con basi di partenza in Danimarca, molto più efficienti nello rispondere alle speranze dei naufraghi immediatamente prossimi all’ipotermia. Tanto che ben presto essere trovati da uno di questi velivoli galleggianti era diventata l’unica speranza anche per la maggior parte dei piloti precipitati di nazionalità inglese, anche se avrebbe comportato la cattura e detenzione fino al termine del conflitto. Eppure, nonostante le croci rosse dipinte sulle ali e la carlinga, simili aerei vennero ben presto sospettati di compiere ricognizioni irregolari, inducendo il Comando Aereo inglese a designarli come bersagli legittimi per i propri intercettori. Una scelta dolorosa e non priva di un caro prezzo, come spesso tendeva ad avvenire in guerra, che indusse almeno in parte Udet a elaborare un approccio radicalmente differente. “E se” è possibile immaginare la sua domanda provocatoria al dipartimento tecnico del Reichsluftfahrtministerium “…Fosse possibile disporre di piccole basi galleggianti fisse, già situate nei luoghi più probabili ove un pilota possa trovarsi costretto ad abbandonare il suo aereo?” Ivi riparati, dal gelo delle acque e l’inclemenza degli elementi, essi potrebbero aspettare l’arrivo dei soccorsi senza trovarsi in bilico tra la vita e la morte. Accrescendo drammaticamente le proprie probabilità di sopravvivenza. Era il concetto per lo più dimenticato, ed ormai raramente discusso, della Rettungsboje (boa di salvataggio) costruita esplicitamente a tal fine, seguendo i migliori crismi tecnologici disponibili all’epoca della sua entrata in servizio. Letteralmente una piccola stanza all’interno di un guscio di metallo, capace di ospitare nominalmente fino a quattro persone per tutto il tempo necessario. E in situazione d’emergenza, anche il doppio, indipendentemente dall’uniforme che indossassero al momento del rovinoso schianto…

Lo strano aspetto di una margherita nel sogno urbanistico del modernismo moldavo

Collocata strategicamente tra il parco cittadino di Valea Trandafirilor e l’Ospedale Repubblicano, lungo la via Ion Casian-Suruceanu (archeologo) di Chisinau, la torre Romanita costituisce uno dei punti di riferimento maggiormente riconoscibili della capitale moldava, benché ammantata di un fascino direttamente connesso ad una delle epoche più politicamente e socialmente complesse nella storia di quel paese. Un aspetto pienamente desumibile dalla stessa forma e funzione dell’edificio alto 77 metri, concepito nel 1978 e portato a termine soltanto 8 anni dopo, all’apice del periodo di dominazione sovietica iniziato al concludersi del secondo conflitto mondiale. Dietro la facciata e quella forma cilindrica dotata di una sua eclettica grazia ed imponenza, coi balconi sovrapposti a ricordare i petali del fiore di camomilla da cui prese il nome, sussisteva infatti quello che potremmo definire una sorta di effettivo alveare umano, con 16 piani residenziali suddivisi in 165 appartamenti, ciascuno originariamente non più grande di 6 metri quadri suddivisi in due stanze, pensate per l’abitazione di altrettante persone. Direttive certamente ingenerose in termini di spazio, ma supremamente decretate dalle linee guida del partito al comando, fermamente convinto ancora in quell’epoca della stretta relazione tra ideologia ed organizzazione civile. In modo tale da costituire il punto di partenza, soprattutto in città come queste parzialmente rase al suolo dai bombardamenti della guerra, di una rivisitazione del loro stesso piano urbanistico, fino all’implementazione di quella che avrebbe potuto definirsi per certi versi la perfetta città socialista. Come perseguito dal celebre Alexey Victorovich Shchusev, architetto autore d’innumerevoli chiese, monasteri e monumenti come il ponderoso mausoleo di Lenin sulla Piazza Rossa, nel momento in cui venne chiamato tra il 1947 e il ’49 al fine di elaborare un piano per la ricostruzione di Chisinau. E fino all’opera del suo collega successivo Oleg Vronsky, che oltre un ventennio dopo si occupò di elaborare assieme all’ingegnere A. Marian un qualcosa che potesse connotare, ed in qualche modo agevolare tale significativa visione delle cose. Ben più che un semplice complesso d’appartamenti, quando si considera il coinvolgimento diretto del Ministero delle Costruzioni dell’Unione Sovietica, il cui direttore aveva ricevuto istruzioni di far costruire secondo un aneddoto l’esempio insolitamente verticale del tipico sanatorio di riferimento in base alla tradizione del Blocco Orientale. Ovvero un luogo dove mandare in vacanza i propri sottoposti, per rinfrancarsi e riposarsi a spese dello stato, soggiornando in posizione sopraelevata in un luogo dalla storia lunga e affascinante come la principale città della regione di Bessarabia. Se non che la realtà delle esigenze abitative ed urbanistiche di Chisinau, nel corso della costruzione, avrebbe cambiato radicalmente l’utilizzo futuro del palazzo, trasformandolo in qualcosa di più ordinario e proprio per questo, ancor più drammaticamente affascinante…