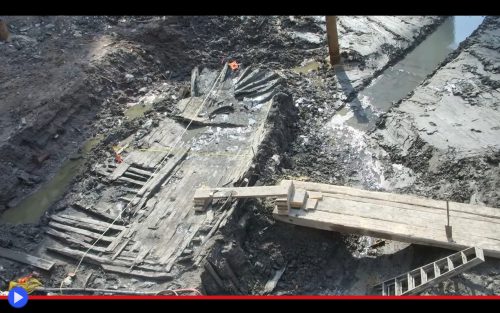

Così tanto simile ad un essere vivente riesce ad essere un moderno agglomerato urbano, come un ingombrante Leviatano di cemento e vetro, che la parte verso cui possiamo volgere lo sguardo costituisce nella pratica sostanza solamente la metà dell’equazione. Mentre uno scheletro sepolto, nascosto nel terreno stesso che ne incorpora e nasconde i segreti, si estende speculare verso l’invisibile sottosuolo. E se qualcosa accade sotto l’incombente luce dell’astro solare, conseguentemente può riflettersi al di sotto. Con conseguenze, molto spesso, assai difficili da prevedere. Non è forse proprio questa la maniera in cui dopo il terribile attentato dell’11 settembre 2001, al crollo dei palazzi da cui conseguì una significativa perdita di vite umane, il mondò cambiò per sempre e assieme ad esso, la città colpita della Grande Mela… Creando onde concentriche destinate a propagarsi nella percezione culturale del mondo, i suoi sistemi, i metodi di comunicazione. Ed anche, in quelle strade ricoperte di polvere e macerie, dove fosse logico scavare, e cosa ne potesse emergere di fronte all’indistinta percezione del senso comune. Vedi il modo in cui i mezzi pesanti dei cantieri entrarono a far parte a pieno titolo della popolazione di Manhattan per oltre un decennio, mentre con le loro benne si trovavano a varcare la membrana della superficie per com’era stata lungamente definita dall’evidenza. E verso la fine di luglio del 2010, tra la terra ed i detriti del sottosuolo, videro riemergere qualcosa di oblungo e… Legnoso. Parti, se vogliamo, di un qualcosa di eccezionalmente significativo all’interno del panorama pregresso di New York City. Niente meno che un’imbarcazione, completamente sepolta in un presumibile momento antecedente del percorso storico umano. Lungo il percorso, per essere più precisi, dell’attuale Washington Street situata dove al tempo sussisteva unicamente l’acqua ragionevolmente trasparente dell’Hudson River. Prima che l’intraprendenza degli antichi costruttori di questa svettante meraviglia urbana dei moderni non portasse, attorno alla metà del XIX secolo, ad estenderne la pianta costruendo vaste piattaforma di terra reclamata. Ovvero accumuli nell’acqua della baia di vaste quantità di materiali, rifiuti e perché no, l’occasionale imbarcazione dismessa, idonea fornitrice di massa inerte e largamente idonea ad essere riutilizzata in una simile maniera. Una situazione tanto simile a quella degli scavi archeologici che tendono a fermare tanto spesso i lavori negli antichi agglomerati d’Europa, ma che risulta di sicuro più rara nell’appropriatamente denominato Nuovo Mondo, oltre a sollevare in quel frangente il ragionevole antefatto di un complicato mistero. Che avrebbe iniziato a palesarsi con la misurazione e datazione del relitto, tali da sottolinearne una latente difficoltà di classificazione…

storia

La vera e assurda storia della sola balenottera impagliata nella storia dell’uomo

Mostri marini, terribili giganti, famelici leviatani. La cognizione posseduta in epoche pregresse, della più grande creatura mai vissuta sul pianeta Terra, corrispondeva paradossalmente a un essere venuto dallo stesso ingegno divino di ogni altra creatura, ma in qualche maniera maledetto e per questo, in necessaria contrapposizione ostile nei confronti della civiltà parlante. Non c’è perciò molto da meravigliarsi, per l’istintiva e comprensibile reazione del pescatore svedese Olof Larsson, quando nell’ottobre del 1865 scorse oltre la linea della costa una strana forma lungo la costa di Askimsviken, nel distretto di Naset a sud-ovest della città di Goteborg. Qualcosa d’inizialmente scambiato per un relitto navale, finché avvicinandosi timidamente, non fu possibile scorgere il riflesso di un bulbo oculare, chiaramente appartenente ad un’esemplare morente del “grande pesce” citato dalla Bibbia, dal quale si salvò il profeta Giona per la sola grazia divina, meritata grazie all’uso di un sincero pentimento e imprescindibile fiducia nei confronti della Provvidenza. Ma poiché come affermava il detto, “Aiutati che Dio t’aiuta” l’esperto lupo di mare non tardò nel prendere una decisione che molti dei suoi contemporanei avrebbero condiviso, precipitandosi a casa di suo cognato Carl Hansson, per poi tornare sulla scena dell’incombente delitto armato di coltelli, asce ed altri simili implementi d’uccisione. Qualsiasi epilogo si fosse palesato in quel drammatico giorno, una cosa era chiara: l’inconcepibile bestia bloccata sulle secche del bagnasciuga doveva pagare per i propri peccati. Ma prima, essi presero le dovute precauzioni: salendo a bordo della barca più imponente che possedevano (“per non essere divorati dal bestione”) optarono per attaccarne gli occhi, che procedettero a infilzare con le proprie lame, mentre fiumi di sangue iniziavano a riversarsi nell’acqua salmastra svedese. Quindi lo spietato Hansson, dimentico di qualsivoglia prudenza, balzò sulla groppa dell’animale ed inizio a percuoterne il dorso con una pesante lama da boscaiolo, soltanto per scoprire la malcapitata resilienza della vittima di una tale enfatica e reiterata crudeltà. Così la balena sofferente, sussultando e lamentandosi, non poté far altro che attendere impaziente la sua intempestiva dipartita. Avendo ormai compreso la difficoltà dell’operazione che si erano prefissati, verso il primo pomeriggio i due pescatori convennero di aver fatto tutto il possibile, aggiornando l’operazione alla mattina successiva. Quando di buon ora, fecero il proprio ritorno armati di uno strumento assai più risolutivo: una lunga falce, che l’intraprendente cognato impiegò nuovamente al fine di squarciare il ventre dell’animale. Il quale nel giro di poche ore, a questo punto, morì dissanguato. Nel frattempo, tuttavia, la storia degli eventi aveva raggiunto i confini cittadini, ed al di là di essi la figura del quarantaquattrenne August Wilhelm Malm, professore di biologia e da 17 anni curatore del Museo di Storia Naturale di Goteborg, da tempo in cerca di un ausilio in grado di permettere l’iscrizione del suo nome negli elenchi dei grandi studiosi della natura. Che comprese immediatamente di averlo trovato, quando precipitandosi presso il luogo dove si era spento il gigante marino, scoprì la sua appartenenza non alla famiglia dei capodogli, come aveva inizialmente immaginato, bensì membro inconfutabile della genìa delle balenottere azzurre, un tipo di animale largamente sconosciuto al mondo accademico per l’assenza di esemplari da sottoporre a studi o documentazioni approfondite. In breve tempo dunque, avendo già deciso di acquisirne ad ogni costo la carcassa per cambiare il paradigma vigente, Malm ottenne dal magnate locale James Dickson il finanziamento dei 1.500 riksdaler chiesti dai due intrepidi pescatori, ottenendo l’opportunità di fare del gigante qualsiasi cosa avesse mai desiderato a beneficio della propria carriera. Il che determinò in lui l’innovativo progetto di preservare, nel miglior modo possibile, non parti o singoli elementi ed organi, bensì “l’intera balena” anche a costo di mettere in campo strumenti e soluzioni logistiche del tutto innovative. Ebbe inizio, in questa maniera, uno dei corollari maggiormente surreali e inaspettati nella storia delle scienze oceanografiche europee…

Così parlò Elektroman, il primo portavoce robotico di una compagnia moderna

Lunghe generazioni di filosofi, autori letterari, biologi ed amanti di disquisizioni prive di uno scopo apparente, si sono interrogate alternativamente in merito a cosa fosse, in modo ineluttabile, a definire l’essenza di un essere umano. Una logica pregressa in cui può risultare interessante, tra le tante figure di creazioni fantastiche robotizzate contemporanee, inserire il personaggio a cartoni animati di Bender: un immorale, avido, egoista, occasionalmente spietato androide, dalla mente sottile ma il corpo e le proporzioni simili a un barattolo di salsa di pomodoro. Il tipo di surreale giustapposizione che spesso deriva, osservandola con senso critico adeguato alle circostanze, dall’effettiva esperienza di qualcosa che è realmente esistito. Ed è così che basta volgere lo sguardo, tramite i ricordi e qualche breve documentazione d’epoca, all’occasione del 1939, quando sul palco newyorchese della fiera mondiale giunse a presentarsi un essere color del rame dotato di due gambe, due braccia ed una testa mobile con labbra animate. Poteva camminare molto lentamente pur essendo alto due metri e proporzionato come un proposto dalla sua stessa compagnia produttrice. Che dopo aver proclamato la presunta superiorità in funzione del peso notevole del suo cervello, rispondendo a tono alle domande e sollecitazioni dell’operatore, alzò il forte braccio destro dotato di un gomito realistico (niente appendici tentacolari come nel caso del sopracitato piega-tubi di Futurama) e portò alle labbra mobili una sigaretta gentilmente fornita dall’accompagnatore umano. Certo: erano gli anni ’40. Letteralmente NESSUNO poteva rinunciare al piacere d’introdurre il dolce tabacco nei propri mantici (!) o polmoni. Farne a meno non sarebbe stato in alcun modo “umano”.

Il singolare personaggio era Elektroman e i responsabili della sua creazione, gli ingegneri alle dipendenze della Westinghouse Electric, compagnia fondata sul finire del XIX secolo dall’omonimo inventore concorrente di Thomas Edison, largamente responsabile della costruzione di centrali energetiche in vari luoghi degli Stati Uniti, prima di passare alla produzione di treni, apparecchiature ed oggetti utili da usare nelle abitazioni civili come forni, frigoriferi, frullatori… Ma poiché la diversificazione, chiedetelo a Musk o Zuckerberg, è l’anima fondamentale del commercio, avvenne attorno al 1920 che realtà lavorative collegate al controllo della distribuzione energetica, appaltatori dell’azienda di Monroeville, chiedessero ai suoi insigni discendenti una funzionale soluzione utile a controllare le sottostazioni a distanza. Un dispositivo, in altri termini, capace di attivare interruttori grazie all’utilizzo delle nascenti linee telefoniche, permettendo di ridurre in modo esponenziale i sopralluoghi e conseguenti costi operativi interconnessi a tale compito inerentemente ripetitivo. L’ingegnere coinvolto fu Roy J. Wensley ed il prodotto da lui realizzato venne definito Televox. Apparecchiatura simile ad un quadro elettrico, ma capace di reagire tramite l’impiego di attuatori all’invio di un segnale auditivo a particolari frequenze, costituendo essenzialmente il concetto preliminare di una sorta di modem dell’epoca post-moderna. Un prodotto innovativo ma difficile da pubblicizzare, tanto che dopo un’approfondita consultazione ai margini della compagnia, fu permesso a Wensley di muoversi secondo il proprio gusto personale. Che lo avrebbe portato ad “umanizzare” il dispositivo, inserendolo all’interno di una sagoma cartonata dal vago aspetto di un robot stereotipico, chiamandola Herbert Televox e portandola in tournée nei vari eventi e fiere di settore. Era ancora il 1928 e ben pochi avrebbero potuto tuttavia comprendere, in quel particolare frangente, di essere all’inizio di una storia destinata a rimanere impressa nella mente mediatica dei suoi contemporanei…

Il primo pittore computerizzato nella storia e il suo alter ego umano

Immaginate uno scenario in cui un androide pensante dall’elevato grado di perizia si trovasse ad effettuare un compito materialmente rilevante, come assemblare i componenti di un macchinario complesso all’interno di una fabbrica del prossimo futuro. E i critici di tale circostanze, guardandolo con diffidenza, raggiungessero il consenso che: “Il robot sta eseguendo il programma di cui è stato insignito senza nessun tipo di sentimento. Esso finge soltanto di essere un membro produttivo della società. Per questo, il suo contributo non ha valore.” Eppure forse, al termine del turno di lavoro, la flangia dal profilo convesso, l’albero a camme, la biella contro-ritorta non sono forse confluite per dar forma all’oggetto desiderato? E tale apparecchio non verrà impiegato, a sua volta, per svolgere mansioni utili alla collettività civilizzata? Ogni dubbio, ogni resistenza all’importanza che individui-macchina dalla capacità di elaborare i dati e agire di conseguenza, nasce dall’idea tutt’ora pervasiva che i la mente sia un qualcosa d’irriproducibile e in qualche maniera sacro. Che il gesto di un essere umano abbia un valore inerente, simile a quello del demiurgo, originale artefice dell’Universo. E se pure l’evidenza ci ha ormai fornito prove incontrovertibili che i computer possono occuparsi di mansioni creative, esibendo capacità assolutamente degne di nota e persino superiori alle capacità dei loro programmatori, l’arte resta relegata ad un contesto psichico in qualche maniera differente. Quasi come se la sua mancanza d’utilità per così dire “pratica” potesse esimerci in qualche maniera dall’accettare il contributo di secondo grado, derivante da coloro che hanno programmato gli strumenti perfettamente in grado di crearla in autonomia. E sarebbe perfettamente lecito, a seguito di questa presa di coscienza, pensare che la dolorosa accettazione possa giungere anche a diverse decadi da questi giorni, quando semplicemente non sarà possibile evitare di accettarne le conseguenze. Tranne per il dettaglio, difficile da trascurare, che l’intento di mettere la macchina di fronte a una tela può esser fatto risalire a prima dell’invenzione dei microprocessori, quando nel 1968 il pittore inglese Harold Cohen (1928-2016) già pluri-premiato partecipante alla Viennale di Venezia, decise di accantonare tutto quello che aveva ottenuto fino a quel momento e ricominciare da capo. Causa la visita per una lezione presso l’Università della California, a San Diego, dove aveva conosciuto il musicista e programmatore Jeff Raskin, che lo introdusse ai misteri e meraviglie dei cervelli meccatronici grandi quanto un’intera saletta di studio. Computer inflessibili e di complicato utilizzo, il cui principale metodo d’inserimento dati erano ancora le schede perforate, ma che esattamente come oggi potevano già essere connessi ad arti o corpi robotici, per trasferire i risultati dei propri calcoli nella forma maggiormente desiderata. Da qui l’idea, per la prima volta messa in pratica proprio presso il campus della UCSD dove aveva chiesto ed ottenuto di potersi stabilire temporaneamente, di dare una forma numerica a determinati criteri estetici. Gli stessi utilizzati, per l’appunto, dai bambini al fine di tracciare un’immagine all’interno di un foglio: “Crea una linea, racchiudi un punto. Riempi un vuoto.” Il primo limitato tentativo, di spostare il campo d’analisi all’interno di un territorio letteralmente inesplorato. All’interno del quale un qualcosa che era al tempo stesso niente più che un pennello, ma anche molto più di questo, poteva prendere l’iniziativa e generare conseguenze letteralmente inaspettate dal suo creatore. Perciò fu assai difficile negare che, per quanto si trattasse soltanto di un piccolo spiraglio di un portale molto più vasto, nulla avrebbe potuto più essere lo stesso…