Penetrare attraverso gli strati del sottosuolo costituisce spesso un viaggio attraverso il tempo, come ben sapeva nel 2008 l’archeologo francese Richard Oslisly, avventurandosi oltre l’apertura dell’ingresso nelle caverne di Abanda, situate nei pressi della laguna atlantica di Fernan Vaz. Nella speranza di trovare reperti o prove del pregresso insediamento di antiche genti, nel cuore più profondo di quello che viene considerato il più antico dei continenti. Ciò che egli non si immaginava, tuttavia, era di trovarsi letteralmente trasportato fino alla Preistoria, trovandosi a stretto contatto con creature che l’evoluzione aveva lungamente dimenticato. Quando una coppia d’occhi rossi, subito seguìta da moltissime altre, comparve ai margini di una delle ampie sale allagate del complesso network sotterraneo, accompagnata da un soffio che rapidamente si trasformò in un muggito sommesso. Dopo un attimo di spiazzamento riuscì poi a comprendere ciò di cui aveva invaso il territorio: un’intera comunità lontana dalla luce degli astri, dagli alberi della foresta e dal soffio del vento, d’improbabili coccodrilli africani. Non del tipo comunemente associato al quasi-dinosauro che non si è mai estinto, lungo fino a 4 metri tra le acque dell’antico fiume Nilo. Bensì appartenenti alla specie più piccola, ma non meno aggressiva, dello Osteolaemus tetraspis o coccodrillo nano, pesante in media una trentina di Kg e dalle dimensioni spesso paragonate a quelle di un cane medio. Il che avrebbe portato l’accidentale intruso umano, responsabilmente, a battere in ritirata ma soltanto per il tempo necessario a prepararsi. Così da far ritorno, due anni dopo, accompagnato dal connazionale speleologo Olivier Testa e l’esperto americano di alligatori Matthew Shirley, entrambi entusiasti di collaborare alla pubblicazione dell’inusitata scoperta. La cui portata, in quel momento, non potevano neppure immaginare, giacché nel momento in cui, cooperando efficientemente, riuscirono a legare e trasportare all’esterno uno di quegli animali, fecero la più inaspettata delle scoperte: quel coccodrillo, assieme a circa una decina d’altri, era di un acceso color arancione. Questione alquanto inaspettata quando si considera come la specie in questione, tipicamente notturna, è nota proprio per la scurezza delle proprie scaglie e placche di osteodermi corazzati, con la funzione di passare inosservato ai predatori. Possibile che il dinamico trio avesse a questo punto, andando incontro alle proprie più rosee aspettative, scoperto una categoria completamente nuova di coccodrilli?

scienza

La rivoluzionaria scoperta etiope del primo ed unico lupo impollinatore

Oggetto piramidale dai colori vivaci, l’infiorescenza iconica della Kniphofia o giglio torcia è una visione ricorrente sugli altipiani rigogliosi che vengono comunemente identificati come il tetto del continente africano. Isole sopraelevate, dotate di una propria fauna, un ecosistema indipendente ed un singolo, temuto superpredatore: il lupo etiope, Canis simensis. Qualifica che indubbiamente stride, a conti fatti, con la relazione mutualmente utile identificata tra queste due specie, ad opera dei ricercatori facenti parte del programma per la conservazione di questo canide endemico, di cui restano allo stato brado solamente 500 esemplari. Immaginate dunque la sorpresa di questa equipe guidata dalla biologa di Oxford, Sandra Lai, all’avvistamento di uno di questi ultimi alle prese con un’attività più tipica di api, vespe o farfalle, consistente nel recarsi in rapida sequenza tra i punti popolati dalle piante dell’erba sopracitata. Infilando a turno il proprio naso tra quei petali, per suggere il dolce nettare contenuto all’interno. Un processo di foraggiamento già abbastanza raro per i mammiferi, praticato solamente dai più piccoli in contesti vari, tra cui pipistrelli, marsupiali, roditori, ma letteralmente inaudito nel caso di un grande carnivoro, per di più specializzato in uno stile di vita che si riteneva ormai acclarato da moltissimi anni.

Grande all’incirca come uno sciacallo, e con un manto rosso e bianco che ricorda quello di una volpe, tale coabitante di babbuini e antilopi di montagna era stato in effetti originariamente studiato da Charles Darwin in persona, che osservando la caratteristica lunghezza del muso, lo aveva identificato come possibile antenato remoto delle razze di levrieri. Notando inoltre come un simile fenotipo avesse in realtà lo scopo di facilitare l’animale nello svolgimento della sua principale attività di predazione, praticata nei confronti del roditore Tachyoryctes macrocephalus o ratto talpa dalla testa grande, inseguito con sveltezza fino alle buche camuffate tra l’erba entro cui “tuffarsi” con un salto mirato del tutto simile a quello della volpe artica del remoto Nord del mondo. Una propensione agevolata da ulteriori accorgimenti strategici per la sopravvivenza, tra cui una vita in branchi di fino a 20 esemplari formati da più maschi ed una singola femmina dominante, unica partner attiva dal punto di vista riproduttivo. Con un conseguente rischio non trascurabile di consanguineità, combattuto dai lupi mediante l’interscambio dei membri dei diversi gruppi, nonché l’accoppiamento occasionale con cani domestici ritornati allo stato brado. Il che costituisce, come potrete facilmente immaginare, un problema non da poco per le attività di chi vorrebbe preservare la purezza di una specie ormai tanto rara…

L’oggetto misteriosamente inutile contenuto in ciascuna cellula del corpo umano

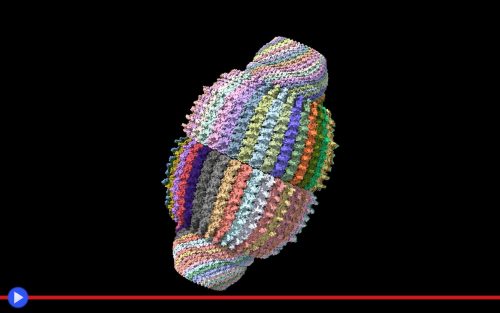

Immaginate ora se SOLTANTO le montagne che abbiamo scalato, le stelle che abbiamo correttamente identificato, gli animali di cui possediamo cognizioni approfondite e le civiltà che hanno lasciato un numero sufficiente di reperti, fossero effettivamente menzionate nei testi di riferimento, sia per principianti che durante i rispettivi corsi universitari. Impossibile, vero? Eppure è proprio questo che succede, fin dal 1986, ai livelli più alti della biologia molecolare. Non perché l’importante scoperta fatta quasi per caso in quell’anno da Leonard Rome e Nacy Kedersha appartenga ad una disciplina di confine, o si basi su illazioni prive di fondamento. Stiamo nei fatti parlando, d’altronde, di una presenza fisica e osservabile con la giusta attrezzatura, come fatto nel corso delle ultime quattro decadi da un numero senz’altro significativo di specialisti. Tutt’altro che un UFO dunque, benché ne abbia in un certo senso l’aspetto. O per usare la metafora preferita dai due autori dello studio rivelatore, quello di un vault, tipico termine multi-uso in lingua inglese che può riferirsi alternativamente alla volta di una cattedrale, quella di una cripta o per antonomasia “uno spazio vasto e sotterraneo”, come ben sanno gli appassionati della serie di videogiochi Fallout. Una creazione messa in atto quindi, dai meccanismi dell’evoluzione, per uno scopo ben preciso e che vorrebbe in via teorica custodire qualcosa, come dimostrato dalla grande cavità interna. Relativamente parlando. Già perché l’espressione “mastodontico” talvolta riferita a tale componente dei mattoni basici dell’esistenza è in realtà del tutto relativa, con riferimento agli altri agglomerati proteici che galleggiano nel citoplasma della cellula, tra tutti l’essenziale ribosoma che ha funzione di tradurre le istruzioni ricevute dall’RNA messaggero. Rispetto a cui, con i suoi 34 nanometri di dimensione, il vault risulta tre volte più grande, pur senza rivaleggiare i veri e propri organelli di tale contesto, quali mitocondri, apparato del Golgi o perossisomi, la cui estensione viene misurata in micrometri e risulta per ordini di grandezza più imponente. Ciò che d’altra parte colpisce a proposito della questione è l’ubiquità di tale controparte, che negli eucarioti ove è presente (entro cui figura, chiaramente, l’uomo) si presenta per più di 10.000 volte in una singola cellula, per un gran totale probabile, nel nostro caso, di 160 quadrillioni di esemplari all’interno di un’intero organismo. Il che lascia intendere che debba necessariamente possedere un ruolo di una certa importanza. La natura abborrisce lo spreco di spazio, giusto? Ebbene, se così davvero fosse, bisognerebbe capire perché non ne siamo stati ancora informati…

Il maggior inganno del verme diavolo è aver convinto i protisti di essere al sicuro

Del tutto immobile ed inconsapevole questa Terra non è, bensì fluida e mobile, senziente. Una pesante sfera di cosmica essenza, entro la quale, non soltanto in superficie, sussistono presenze. Vita vera e vita pura senza compromessi, piatta, oblunga e serpeggiante. Esseri come la cosa-verme che si aggira silenziosamente, nei meandri sotto i più profondi dei pertugi scavati dall’uomo. È a tal proposito da lungo tempo un fatto acclarato, che la massa collettiva degli animali microscopici situati nel profondo ipogeo possa in via teorica eguagliare quella di ogni agglomerato di cellule che popola le lande illuminate dal Sole e dalla Luna, fin dai tempi della genesi di questo globo rotante. Soltanto fino all’anno 2011, sembrava totalmente logico pensare che a profondità talmente estreme, in assenza di ossigeno e con temperature superiori ad ogni soglia ragionevole, gli organismi in questione dovessero presentarsi come membri della collettività unicellulare, semplici per definizione ed infinitamente predisposti alla resilienza. Se non per la scoperta inusitata, realizzata durante la conduzione di alcuni sondaggi sulla composizione dell’acqua di faglia ad 1,3 Km di profondità presso la miniera d’oro di Beatrix nel Free State sudafricano, avrebbero portato il gemmologo dell’Università di Princeton, Tullis Onstott ad una netta esclamazione di sorpresa mentre allontanava l’occhio dal microscopio. Per aver visto, la dove nessuno avrebbe avuto modo di aspettarselo, del movimento. Con ben mezzo millimetro di lunghezza, l’equivalenza di “aver trovato Moby Dick nel lago Ontario”, pur senza preparazione specifica in materia, egli capì che doveva trattarsi di qualcosa di diverso da un semplice batterio o protista. Una presenza infinitamente più complessa, nello schema generale delle cose, tanto da suscitare presto l’attenzione del collega ricercatore belga Gaetan Borgonie, con pubblicazioni nel campo della zoologia, biologia ed anatomia. Che non ci mise molto a determinare la natura dei resti preservati dei vermi in questione, ormai da tempo transitati a miglior vita dopo esser stati rimossi dal proprio ambiente di provenienza: si trattava di nematodi, ovverosia vermi cilindrici, non così diversi dai loro cugini parassiti nostri coabitanti, capaci d’infestare piante, animali ed occasionalmente anche l’uomo. La caccia per un esemplare vivo, a questo punto, era ufficialmente aperta ed i due iniziarono a visitare diversi siti minerari sudafricani, ove avrebbero raccolto letterali migliaia di litri d’acqua da sei pozzi diversi fino a 3,6 Km dalla luce diurna, mentre ne filtravano ulteriori 150.000 filtranti dalla superficie, per scongiurare la contaminazione dei campioni raccolti. Il che avrebbe portato infine, alla scoperta di un singolo esemplare vivente, a cui sembrò del tutto naturale assegnare un nome particolarmente altisonante: Mefistofele, colui che odia la luce ed ogni presupposto di pietà…