Mia madre diceva sempre: “Le antilopi vanno e vengono, come gli ammassi di vapore acqueo nel cielo di primavera. Ma chi trova una sfera di sterco, trova un tesoro.” Rotola, rotola, rotola. Spingi, spingi, tira. Le dure fatiche di un giorno di lavoro, infine ricompensate, quando si riesce a raggiungere la piccola buca nel terreno. Le stelle mi avevano guidato. L’irta pendenza mi aveva ostacolato, fino all’operoso consorte impegnato a rinnovare l’appartamento semi-sepolto. Ed ora, con un intenso sospiro di soddisfazione, ho aperto le aguzze tenaglie mandibolari, per dare inizio al nostro pasto che è anche il preludio della deposizione, con tanto amore e così tante uova da dare. Eppure, ecco l’estremo senso di sorpresa e di delusione: “Mio caro, questa palla è difettosa. Continuo a tentare d’aprirla, ma tutto quello che ottengo è un suono che potrei riassumere con l’ottima onomatopea descrittiva, TONK!” “Mia cara, direi che sembra più che altro un DONK!” Risponde lui, sebbene simili argute disquisizioni, in ultima analisi, falliscano totalmente nel suggerire una via risolutiva alla sconveniente faccenda. É colpa di quella dannata pianta; le nostre antenne erano state sviate dal suggestivo aroma. I nostri occhi, offuscati da quel marrone invitante. La trappola, frutto di tanti millenni d’evoluzione, si era serrata sulle nostre benevole aspettative. Ed ora cos’altro avremmo potuto fare, se non trasferirci, contando su un futuro migliore?

Molti sono i modi in cui poteva presentarsi, in linea di principio, il seme della pianta erbacea Ceratocaryum argenteum, una delle rappresentanti del genere Restionaceae facenti parte della tipica macchia fiorita sudafricana, che i primi coloni europei della zona avevano imparato a definire fynbos, dall’espressione anglofona fine bushes (bei cespugli). Poteva essere lungo, poteva essere bianco, piccolo, alato per sfruttare l’energia del vento. Ma caso vuole che esso, causa le ottime ragioni della natura, finisse per presentarsi con un aspetto ragionevolmente indistinguibile dalle feci sferoidali dell’antilope Damaliscus pygargus, comunemente detta damalisco dalla fronte bianca. Una somiglianza largamente ignorata dal mondo scientifico finché nel 2016 il Prof. Jeremy Midgley del Dipartimento di Biologia dell’Università di Città del Capo, nel tentativo di comprendere per quale ragione tale pianta affidasse il proprio materiale genetico a una capsula tanto strana, nonché la più grande della sua intera famiglia vegetale, pensò bene di riprendere le interazioni di alcuni esemplari del grazioso topo a strisce locale Rhadbomys pumilio, aspettandosi di vederlo consumare con enfasi la strana ghianda, o nocciola che dir si voglia. Se non che l’astuto roditore, una volta preso atto della durezza e la natura maleodorante di tale improbabile frutto della terra, sceglieva comprensibilmente d’abbandonarlo andando in cerca di un pasto migliore. E fu così che l’attento scienziato, osservando e contando attentamente gli elementi visibili nei suoi video, notò come alcuni dei semi sembrassero iniziare a muoversi all’improvviso, scappando fino ai margini dell’inquadratura. Non per strane anomalie gravitazionali, bensì l’intervento, entusiastico e testardo, di una particolare specie di scarabeo…

specie

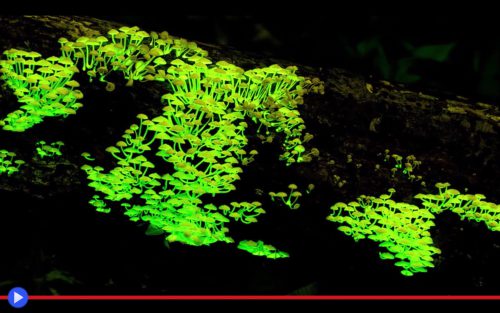

La fredda fiamma che scintilla nel cuore della foresta fungina

Chi è stato, chi ha fatto questo? Chi ha gettato il fiammifero, chi ha bruciato i tronchi caduti a lato dello stretto sentiero, che serpeggiando procede attraverso la giungla millenaria? Di sicuro essere ospiti, per un pranzo di gala, delle Indie Orientali Olandesi presso la sua residenza estiva sull’isola di Bali, era un grande onore. Ma non se questo significava cadere vittime, tra il tramonto e l’alba, di un’inspiegabile imboscata dei nativi. La delegazione di soldati inglesi si guardò attorno con fare perplesso, come chiunque nel XVIII secolo, avventurandosi in un simile labirinto, non avrebbe potuto in alcun modo evitare di fare. Soltanto il medico del reggimento, uomo di scienza, appariva tranquillo e distaccato. Con un mezzo sorriso, l’uomo guardò l’ufficiale al comando con la consapevolezza di essere, per una volta, il primo ed unico ad aver compreso il “pericolo” in cui si erano trovati ad incappare, in realtà un voluto segnale del contorto sentiero, apparecchiato mediante l’impiego del materiale trovato localmente. “My Lord, lei non ha mai letto Aristotele o Plinio il Vecchio? Non c’è niente di cui aver paura. Questa luce non è malvagia, ma il semplice segno lasciato durante il passaggio notturno delle volpi…”

Piccoli carnivori dal muso aguzzo, parenti furbeschi del cane domestico, con coda lunga e folta che accompagna ogni felina movenza dell’attenta caccia nelle ore notturne; tutto plausibile, nonché apprezzabile, se soltanto non fosse per un paio di piccoli dettagli. Primo, le volpi non vivono in Indonesia. E secondo, le volpi non sono lucciole o pesci lanterna. É una vera fortuna, quindi, che la definizione anglofona di vecchia data che usa il conio linguistico di foxfire sia molto probabilmente, in effetti, un prestito dal francese. Parola ibrida commistione di termini ben distinti, la cui prima parte vorrebbe esser la trascrizione adattata del termine faux mirato a rassicurare chi di dovere, col fatto che il tenue lucore del caso sia per l’appunto fatuo, o falso che dir si voglia. Un bel mistero, del tutto degno di sollevare l’ipotesi, direttamente conseguente, che possa trattarsi di spiriti o altre manifestazioni sovrannaturali; almeno finché a qualcuno, nel corso del lungo secolo della scienza, non venne in mente di analizzare il suddetto legno marcescente, particolarmente nel caso fondamentale in cui dovesse costituire le colonne all’interno di un’occulta miniera. Per scovare su di esso, con somma sorpresa, la spontanea cultura di un specifica creatura vegetativa.

Funghi, avete presente? Non piante, né bestie e di sicuro nemmeno minerali, sebbene sembrino occupare, all’interno dell’immaginario comune, lo stesso spazio appartenente ai nascosti tesori delle profondità ctonie. E con ottime ragioni, aggiungerei, vista la maniera in cui il corpo fruttifero, ovvero l’ombrello che noi tutti apprezziamo e qualche volta mangiamo con gusto, non è che la punta di un iceberg sommerso, chiamato normalmente il micelio. Che se soltanto potessimo vedere per una volta in maniera diretta durante le ore notturne, con gli occhi a raggi X di un supereroe venuto dal pianeta Krypton, mostrerebbero un volto assai diverso da quello comunemente attribuito agli spazi segreti della foresta: splendente, mistico e sovrannaturale. Un mare di fiamme azzurrine, verdi e giallognole (generalmente non più forti di una manciata di lumen, ma qualche volta abbastanza intense da leggere un libro) sotto cui sembrerebbe nascondersi l’ingresso del regno delle fate. E per certe specie, non c’è ragione di mantenere il segreto! Così quando sporgono il trampolino delle importanti spore a seguito di una forte pioggia, tanto vale iniziare da subito a scintillare…

Perché può essere un errore “Andare a cogliere le margherite” sul monte Kilimangiaro

La forma ampia e digradante come il cappello di un Dio addormentato. La sommità piatta, candida e coperta da nubi nebbiose; la più alta montagna dell’Africa, grazie al maggiore dei tre picchi che misura 5895 metri, costituisce uno dei punti più particolari dal punto di vista ecologico del suo intero continente. Suddivisa su diversi “strati” corrispondenti a biosfere chiaramente distinti, ciascuno dei quali può essere paragonato a scalini successivi di un sentiero che conduce al Paradiso. Tra i 1.800 e i 2.700 metri, la foresta pluviale “a galleria” con specie ad alto fusto affiancate da variopinte fioriture d’orchidee ed Impatiens, frequentata occasionalmente da specie animali della savana, anche piuttosto imponenti come i leoni. Sopra i 4.000, per lo più muschi e licheni, seguiti a 1.000 metri distanza dal più totale ed assoluto deserto alpino. Ma c’è una zona interstiziale, tra i 2.700 e i 4.000 dove le condizioni risultano da una tempesta perfetta tale da creare la ragionevole approssimazione di ciò che potremmo definire, volendo, un differente pianeta vegetale. É la zona della cosiddetta brughiera d’alta quota, un luogo in cui le temperature possono variare tra i 10 gradi diurni e scendere sensibilmente sotto lo zero dopo l’ora del tramonto, creando ciò che viene definito una sorta di ciclo stagionale a cadenza oraria: estate la mattina, inverno la sera. Per cui sarebbe lecito aspettarsi, coerentemente al tipo di vegetazione normalmente nota all’uomo, un’ambiente privo di arbusti degni di nota o altre entità vegetative degne di nota, il che in un primo momento di un’eventuale visita, potrebbe anche trovare l’apparente conferma visuale. Almeno finché, tra la densa foschia, non si scorgessero quegli alti coni verticali, vagamente simili a kebab svettanti per l’altezza di 10 metri, sormontati da una piccola corona di foglie verdastre. Pienamente degne di un’illustrazione per un libro di Isaac Asimov o Arthur C. Clarke, se non fosse per un piccolo dettaglio assolutamente degno di nota: la loro piena e assai tangibile esistenza.

Avete presente, a tal proposito, la comune erba da giardino del cosiddetto senecione? Un intero genere, collettivamente associato al cosiddetto vecchio-d’estate (S. vulgaris) per i fiori dai piccoli petali bianchi, la cui forma si avvicina per il resto alle più celebri appartenenti della sua famiglia delle Asteracee: le beneamate margherite primaverili. Se non che stravolto da una simile convergenza di fattori, il pacato fiorellino sembrerebbe aver subito la più insolita e inimmaginabile tra le mutazioni, assumendo una forma e proporzioni tali da riuscire a incutere un certo ed innegabile grado di soggezione. Ponendoci di fronte, con reazione alquanto impressionata, alla specie unica al mondo nota per l’appunto come Dendrosenecio kilimanjari, o senecio gigante tipico di questo monte, in cui il prefisso greco alla prima delle due parole allude per l’appunto ad un aspetto degno di essere notato: la presenza, contorta e nodosa, di un tronco. Non che tale parte vegetale, fatta eccezione nei casi più svettanti per la parte bassa, risulti eccessivamente visibile da lontano. Perché ricoperta da una fitta coltre di foglie morte di colore marrone scuro, usate dalla paianta come fossero una sorta di cappotto, al fine di proteggersi dal gelo. Una caratteristica che ritroviamo, in un notevole caso di convergenza evolutiva, nel grande numero di specie simili che si affollano, ciascuna in modo totalmente indipendente, sugli alti picchi montani disseminati attorno al grande specchio d’acqua del lago Kilimangiaro. E non tutte appartenenti, per inciso, alla stessa e già piuttosto variegata famiglia dei dendroseneci….

Chi osserva la solenne marcia dell’enorme granchio tasmaniano

Nell’autunno del 1878, il direttore del Museo Victoria di Carlton, in Australia, commissionò al naturalista John James Wild una serie di tavole illustrate per il suo Prodromus, una pubblicazione mirante ad illustrare, tra le altre, alcune delle più riconoscibili specie dei dintorni marittimi nazionali. Tra le pagine più memorabili tutt’ora esposte al pubblico nella struttura, figura quella raffigurante il granchio decapode dal carapace rosso, con la chela sinistra visibilmente più grande e parzialmente nera, il dorso bitorzoluto e le affusolate zampe rivolte per metà in avanti, l’altra metà indietro. Già perché Pseudocarcinus gigas, il granchio gigante o reale diffuso nella zona meridionale fatta oggetto del catalogo, come la maggior parte dei crostacei chelati in grado di abitare ad una simile profondità non ha limitazioni deambulatorie di sorta, camminando in ogni direzione contrariamente a quanto fatto dai suoi simili delle spiagge sabbiose della maggior parte del mondo. Simili o per meglio dire, versioni miniaturizzate, viste le cifre riportate in calce all’illustrazione: una larghezza di fino a 46 cm per 17 Kg di peso degli esemplari maschi in grado di farne, in base al criterio utilizzato, almeno il secondo granchio più imponente al mondo. E questo nonostante l’imponenza del suo rivale Macrocheira kaempferi o granchio-ragno del Giappone tenda ad esprimersi soprattutto nella lunghezza delle zampe, con un carapace che non supera generalmente gli “appena” 30-36 cm complessivi. Il che basta a dare l’essenziale idea di un vero e proprio carro armato degli abissi, cui l’evoluzione ha permesso di crescere fino al raggiungimento di una massa, ed un grado di corazzatura, tali da non permettere la sussistenza di alcun tipo di predatore abituale. Fatta eccezione, s’intende, per l’uomo.

Così ecco presentarsi al pubblico, attraverso le occasionali testimonianze quasi mai di prima mano, questa creatura chiaramente carismatica, che sarebbe lecito aspettarsi comparire su poster, magliette e souvenir locali. Eppure il ruolo principale del granchio gigante, più che altro, si trova espresso nell’esportazione gastronomica verso i redditizi mercati dell’Estremo Oriente, causa l’occasionale cattura mediante trappole specifiche (quelle convenzionali sono semplicemente troppo piccole per contenerlo) da parte di una fiorente industria centrata soprattutto negli stati di Victoria e Nuovo Galles del Sud. E studi scientifici, nel vasto repertorio reperibile su Internet, incentrati più che altro sulla sostenibilità di una simile fonte di guadagno attraverso le prossime decadi, in mancanza della quale molti degli investimenti compiuti in merito dovranno forzatamente essere ridimensionati. Un timore che possiamo definire in linea di principio remoto, quando si considera l’evidente capacità di proliferazione di questi animali, la cui femmina depone tra lo 0,5 e i due milioni di uova, ad ogni episodio di accoppiamento possibile soltanto una volta ogni due anni di media, poco dopo il compiersi della muta esoscheletrica che la rende temporaneamente vulnerabile all’accoppiamento. Evento a cui fa seguito la deposizione da parte della femmina, considerevolmente più piccola e dotata di chele della stessa dimensione, del lungo filare simile a una collana di perle, assicurato mediante l’impiego di una secrezione adesiva sulla sabbia del fondale, finalizzata a trattenerle e mimetizzarle al tempo stesso. Un gesto che le costa, molto spesso, l’attacco da parte di una notevole quantità di parassiti.

Ma è al momento della schiusa che le cose iniziano ad essere influenzate più pesantemente dalla fortuna, con i piccoli fluttuanti che si uniscono al grande flusso planktonico delle correnti marine, ottenendo tutte le qualifiche di un apprezzato snack biologico per qualsivoglia pesce si trovasse a passare di lì. Un destino particolarmente inevitabile, per tutte quelle creature che praticano la strategia riproduttiva “r” (classificazione MacArthur/E. O. Wilson) basata sulla produzione di una grande quantità di piccoli sacrificabili, piuttosto che pochi e destinati ad essere protetti fino al raggiungimento dell’età adulta. La cui stessa natura passiva permette, essenzialmente, di diffondere la specie oltre la singola montagna marina di appartenenza, senza che alcun granchio debba intraprendere pericolose, nonché dispendiose migrazioni deambulatorie…