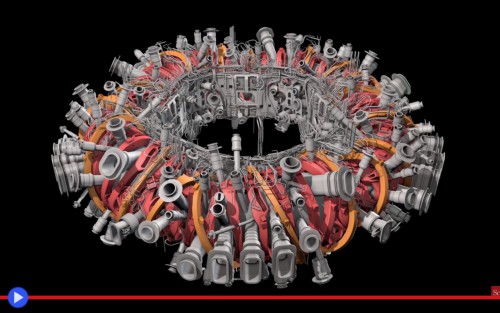

Ci sono ben poche macchine a questo mondo, intese come sistemi complessi mirati alla risoluzione di un problema, che possano definirsi senza il timore di smentite, straordinariamente, radicalmente impressive: conglomerati ineccepibili d’ingegno e precisione tecnica, una visione omnicomprensiva dei dettagli e del tutto. Tra queste, figura certamente l’ultima realizzazione del concetto di uno stellarator, inventato negli anni ’50 dal fisico americano Lyman Spitzer, più volte assemblato con variabile successo, dapprima all’Università di Princeton dallo stesso professore, poi presso quella di Wisconsin-Madison a dimensioni maggiorate, infine in un laboratorio della prefettura di Gifu, in Giappone, dove come dal nome dell’oggetto, gli scienziati si prefiguravano di replicare almeno in parte “I processi che si verificano dentro al nucleo di una stella!” Ma mai con la ponderosa e presumibile potenza del Wendelstein 7-X, il coronamento di oltre 10 anni di ricerche (con qualche contrattempo) da parte dell’istituto Max Planck per la Fisica del Plasma di Greifswald, in Germania, il quale, se tutto continuerà a svolgersi secondo i piani, procederà alla prima accensione entro la fine della presente settimana. E il mondo, della scienza o meno, dovrebbe trattenere il fiato. Perché? Ve lo dico subito: se l’esperimento riesce, come senz’altro ritenuto probabile da un’ampia fascia delle personalità coinvolte, questo mostro metallico costituirebbe, nei fatti, il primo reattore a fusione nucleare in grado di produrre un’energia maggiore di quella necessaria a farlo funzionare. In quale quantità, non ci è dato di saperlo. Ma basterebbe anche un surplus di entità trascurabile, magari sufficiente per accendere una lampadina o duecento, a cambiare radicalmente il corso futuro dell’ingegneria applicata a questo punto fermo possibile del nostro immediato futuro. Perché tale corrente elettrica, nei fatti, proverrebbe da una fonte totalmente pulita, eternamente rinnovabile, inesauribile e quasi totalmente priva di controindicazioni.

Una commistione di elementi che mai avevamo ritenuto possibile, questa, almeno finché non fu scoperto ancora in precedenza (si parla degli anni ’30, con ricerche finalizzate alla creazione della bomba termonucleare) che non soltanto la fissione distruttiva dell’atomo, con il suo pericoloso bagaglio di emissioni e scorie radioattive, ma anche la sua giunzione forzata in strutture conglomerate e complesse di nuclei multipli e neuroni, risultava nei fatti inefficiente, ovvero soggetta al rilascio di una certa quantità di potenziale di calore, più che adeguato alla generazione dell’elettricità. A questo punto il problema era “soltanto” capire come indurre un tale processo in maniera continuativa ed efficiente, ovvero che potesse essere sostenuta senza soluzione di continuità. E sono stati molti, i tentativi sia teorici che pratici fatti nel campo in questione, incluso quello dell’ipotetica fusione fredda, la sostanziale utopia ipotizzata inizialmente da Friedrich Adolf Paneth e K. Peters, che consentirebbe il verificarsi del fenomeno attraverso una catalisi spontanea dei muoni nucleari. Ma nella realtà dei fatti, soltanto un approccio diametralmente opposto ha funzionato: l’impiego brutale di sistemi di riscaldamento di potenza inusitata su una miscela di gas, in grado di superare i 100 MILIONI di gradi grazie all’impiego delle microonde, campi elettromagnetici di risonanza o l’introduzione di particelle ad alto potenziale d’energia. Ciò perché in simili condizioni, in cui manca la forza gravitazionale di una stella ma sussiste un calore di diverse volte superiore, le particelle di materia si trasformano in una sostanza dalle particolari caratteristiche, definita plasma in quanto, come avviene con gli additivi contenuti nel sangue umano, vi persiste una commistione indistinta di elettroni, ioni ed innumerevoli altre componenti largamente ignote. Tale brodo è tuttavia talmente sottile ed intangibile che, nei fatti, non esistono pareti in grado di contenerlo. In parole povere, metterlo dentro a un recipiente di cemento armato, dello spessore di molti metri, sotto terra, oppure in una fantascientifica gabbia di titanio energizzato, avrebbe lo stesso effetto che lasciarlo libero nell’aria di un campo fiorito. L’unica speranza di trovargli un impiego strutturato passa, dunque, tramite la forza dei magneti.