La prima domanda che molti si pongono, in materia d’architettura, è quale sia esattamente la funzione. Quasi come se l’assenza di una risposta immediata e sufficientemente chiara, nella maggior parte dei casi, condanni l’oggetto dell’analisi ad essere relegato nel mondo collaterale dell’arte. Quel regno privo di sostanza, ma non di valore, in cui tutto esiste per il solo scopo di esistere, o suscitare nell’osservatore un senso di comprensione ulteriore, funzionale a comprendere il perché debba continuare a farlo. E c’è un budget, secondo la morale comune, che dovrebbe essere destinato alla costruzione di cose “utili”. Ed un altro per lo svago, ovvero tutto ciò che esula da una mera logica di convenienza. Il che tende inevitabilmente a generare problemi, in un paese come gli Stati Uniti in cui molti di coloro che realizzano opere pubbliche sono dei privati, come parte dello sviluppo per nuovi quartieri dai grossi propositi di guadagno o per semplice esenzione dalla morsa costante e spietata delle tasse. Situazioni che permettono, un giorno, di svegliarsi sapendo che una vasta area dismessa sarà presto trasformata in un punto di riferimento importante. E non c’è niente che i suoi vicini abitativi possano dire o fare, per tentare d’influenzare la marcia inarrestabile della modernità.

The Vessel: come Stonehenge, come una piccola piramide o per essere più moderni, un qualcosa di concettualmente simile alla Tour Eiffel. Con un’altezza comparabilmente inferiore benché niente affatto indifferente: 45 metri esatti. Pur non avendo nulla da invidiare, in materia di piani: esattamente 16, rappresentati da 80 spazi aperti liberamente percorribili e interconnessi da 2.500 scalini. Già, perché in effetti è di questo che stiamo parlando: una gigantesca struttura modulare traforata, completamente aperta agli elementi, concepita per permettere alla gente di salirci sopra e… The Vessel, eccolo qua. Non c’è (quasi) nient’altro da dire. Esso aveva fatto la sua comparsa, nella mente del suo architetto londinese di 44 anni Thomas Heatherwick, almeno dall’epoca in cui frequentava il Politecnico di Machester, quando ebbe modo di sperimentare, tra gli edifici del campus, la naturale funzione di una grande scalinata dismessa. Chiunque abbia vissuto intensamente un luogo ad alta percorrenza per lunghi periodi, incluse le tempistiche prolungate d’attesa tra una lezione e l’altra, sa perfettamente di cosa sto parlando: simili luoghi ad estensione ascendente, in cui la gente tene a sedersi e sostare, per conversare, studiare o fare merenda… “Compresi a quei tempi che un simile contesto poteva assumere una funzione primaria anche senza rispondere a comuni esigenze di utilizzo. Da un punto di passaggio, a un vero e proprio arredo sociale…”

Il che ci lascia intendere, in maniera tutt’altro che velata, ciò a cui ci troviamo di fronte: non il progettista che studia l’ergonomia di un luogo, rispondendo ad effettive esigenze poste di fronte a lui dalla moltitudine o i suoi interpreti e committenti. Bensì la realizzazione materiale di una visione in se stessa pura, finalizzata a modificare la visione stessa di cosa sia accettabile, funzionale e soprattutto, in che modo. Tanto che i lavori per l’inusitata struttura, iniziati nel settembre del 2016 con un annuncio del sindaco Di Blasio, nel contesto del vasto progetto di recupero dell’ex-area ferroviaria degli Hudson Yards, non hanno mancato di attirare una vasta sequela di proteste per lo più organizzate spontaneamente, da un popolo, quello dei newyorkesi, che ha fatto del pragmatismo uno stile di vita e il simbolo stesso della propria beneamata città. Ruotando sempre attorno, essenzialmente, alla stessa tesi: “Tra tutti i modi per spendere 150-200 milioni di dollari, possibile che l’1% non fosse in grado di trovarne uno meno… [prego completare la frase, rispettando il caratteristico idioma nordamericano]” Critiche a cui del resto, il Heatherwick non era affatto nuovo, sopratutto tra i confini di questa stessa megalopoli, dove da anni deve smistare le proteste preventive per il suo Pier 99, un avveniristico giardinetto galleggiante che dovrebbe essere costruito, prima o poi, presso i molti antistanti questa stessa concentrazione di astio, opulenza e conflitti sociali che prende il nome celebre di Manhattan… Ma ormai a poche settimane dall’inaugurazione, diamo adesso uno sguardo più approfondito a The Vessel, forse la sua creazione di maggior impatto visivo tra gli ultimi anni di lavoro.

ingegneria

Basteranno due portaerei per fare della Cina una potenza dei mari?

A gennaio del 2017, il popolo di Taiwan andò incontro ad un brusco quanto inaspettato risveglio. Con le emittenti statali della nazione fondata dal militare Chiang Kai-shek nel 1949, come nuova capitale della sua gente e del suo partito in fuga dalla Cina comunista, che pronunciavano serie rassicurazioni in merito al fatto che i caccia F-16 forniti dagli americani erano pronti al decollo, ed ogni movimento sospetto da parte dell’imbarcazione da 43.000 tonnellate non autorizzata sarebbe stato interdetto con totale assenza di esitazioni o considerazioni diplomatiche di sorta. Un approccio per certi versi giustificato, quando ci si trova nel tratto di mare antistante la propria isola/città/paese la più potente nave mai posseduta da un governo ostile, che non ha mai riconosciuto la propria esistenza e probabilmente, ancora adesso, farebbe di tutto per annettere nuovamente quei territori che, a suo dire, gli erano stati sottratti con un abuso di potere. Immaginate la scena: per la prima volta nella storia contemporanea, uomini d’affari dai piani elevati dei loro svettanti grattacieli hanno guardato dalle ampie finestre, potendo osservare il ponte di volo adibito al lancio e recupero di 26 caccia Shenyang J-15, in realtà nient’altro che una rielaborazione costruita in Oriente del rinomato Su-33 russo. Ecco dunque, ancora una volta, il solito conflitto: tecnologia dell’ex-Blocco Occidentale contro la sua controparte Sovietica: dalla parte taiwanese stiamo parlando, dopo tutto di aerei risalenti agli anni ’70, ed anche per quanto concerneva i cinesi, pur parlando di una componente aeronautica tra le più recenti ad essere uscite dalle officine della Sukhoi (anno 1994) era il ponte di volo sotto le loro ruote, caratterizzato da una rampa ascendente a prua che ricorda quella per praticare il salto con gli sci, a vantare una storia ben più lunga ed articolata. L’incrociatore pesante porta-aeromobili Liaoning, per nulla dissimile dall’unica portaerei attualmente operativa della Federazione Russa, L’Ammiraglio Kuznetsov, è in effetti un concentrato di tecnologie appartenenti ad epoche differenti, a partire dal varo della prima esponente della sua classe nel 1985, per passare alla messa in opera dello scafo sin qui descritto, che era ancora in corso di costruzione presso il porto di Riga, in Ucraina nel 1991, quando improvvisamente, l’Unione Sovietica svanì dalle carte geografiche del pianeta.

Che cosa fare dunque, con una nave da guerra completa soltanto al 68%, commissionata da una sede del potere straniera ed utile, per sua stessa natura, solamente a una vera e propria superpotenza? L’unica risposta possibile, tutto considerato, era venderla e il governo della Crimea non tardò a percorrere una simile strada, coinvolgendo in un primo momento, Cina, India e la stessa Russia, tuttavia intenta da quel momento a risolvere dilemmi sociali ben più pressanti e significativi. Fu il governo del grande Drago d’Oriente ad esprimere invece, da subito, un più sincero grado d’interesse, sebbene la sua situazione diplomatica nel 1992 gli impedisse di compiere un passo così preoccupante per il suo contesto politico internazionale. La nave di nome Varyag rimase dunque abbandonata nel porto, deteriorandosi a causa degli elementi e con i soli motori preservati grazie ad un bagno d’olio, fino al 1998, quando il magnate dell’isola di Macao Chong Lot riuscì ad aggiudicarsela, per la cifra di occasione di soli 20 milioni di dollari, allo scopo di spendere 10 volte tanto per trasformarla in un esclusivo casinò galleggiante, un destino simile a quello già toccato alle portaerei russe Kiev e Minsk, trasformate dai cinesi in attrazioni turistiche a tema. Peccato che, nello specifico caso, i permessi necessari non fossero stati concessi da parte del governo, o almeno questa è la storia ufficiale che viene riportata dalle cronache della vicenda. Il destino della nave appare quindi poco chiaro, finché alle soglie dell’anno 2000 essa ricompare, stavolta di proprietà dell’imprenditore di Hong Kong Xu Zengping, che l’aveva acquistata per “un’iniziativa patriottica” allo scopo di farne dono alla Marina Militare Cinese (PLAN). Dando inizio ad una catena di eventi che sarebbe stata, per lui, estremamente dispendiosa. A partire dall’attraversamento dello stretto del Bosforo, quando la Turchia, come sua prerogativa di nazione indipendente, negò il passaggio alla portaerei disarmata, affermando che i venti avrebbero potuto farla rovesciare, bloccando in maniera semi-permanente il più importante svincolo per i commerci nella regione. La flotta di rimorchiatori che si stavano occupando della consegna, quindi, fu costretta a girare in senso antiorario nel Mar Nero per un periodo di 16 mesi con un costo giornaliero di 8.500 dollari al giorno, finché una serie di concessioni turistiche offerte al governo turco, finalmente, riuscì a far sollevare il divieto. Successivamente, il viaggio continuò ad essere problematico, quando la categorica norma che impedisce alle navi prive di propulsione propria di attraversare il canale di Suez portò questa vera e propria arca della discordia fino allo stretto di Gibilterra, il Capo di Buona Speranza e infine gli stretti di Malacca fino al porto di Dalian, per un viaggio di 28.000 Km che non veniva effettuato dai tempi dei commerci nell’epoca rinascimentale. È stato quindi in seguito rivelato che al termine di quest’Odissea, non prima di febbraio del 2002, il solo spostamento della nave adesso rinominata Liaoning era costato a Xu Zengping all’incirca ulteriori 120 milioni di dollari. Che a quanto costui ha dichiarato in un’intervista nel 2015, sta aspettando ancora di vedersi rimborsati in maniera soddisfacente dal suo paese…

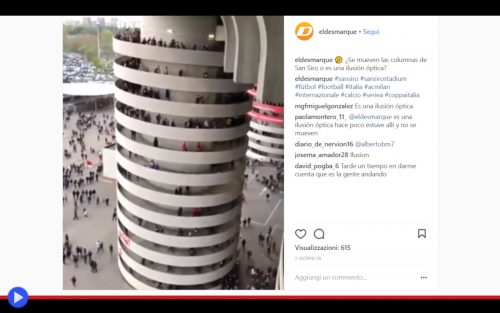

La strana illusione ottica dello stadio di San Siro

La mente e l’occhio umano: due parti della stessa macchina il cui funzionamento, la maggior parte delle volte, risulta essere misterioso. O quanto meno, sembra operare attraverso sentieri poco chiari, come in tutti quei casi in cui si può osservare un qualcosa, per innumerevoli volte, senza notare alcunché possa definirsi fuori dall’ordinario. Finché un giorno all’improvviso, per la convergenza di una serie di fattori o il sussistere di un particolare stato d’animo, la verità appare lampante, scardinando ogni certezza che precedentemente avevamo dato per una labile ovvietà. Sta facendo il solito giro dei video virali e divertenti online questa breve animazione, dall’origine non sempre dichiarata, rappresentante una sorta di colonna color cemento, al cui interno sembra intenta a discendere una certa moltitudine di persone, tutte alla stessa identica velocità. E a un primo sguardo dato di sfuggita, la scena appare fin troppo “evidente”: la strana struttura deve contenere una lunghissima scala mobile, o in alternativa, un qualche tipo di tapis-roulant rotativo, se non fosse che… Grazie alla prospettiva, è possibile osservare i piedi delle persone che camminano ai livelli inferiori. Le quali, esattamente come i passanti di una comune strada cittadina, sono semplicemente intente a mettere un piede dopo l’altro, ovvero in altri termini, camminare. Il senso di suggestione, a questo punto, piuttosto che calare, aumenta: poiché riguardando il resto della scena con la nuova conoscenza, è inevitabile provare un certo senso di empatia portato innanzi dalla percezione a distanza dell’esercizio fisico, immaginando l’avanzata con lo sguardo puntato sulla persona davanti, mentre ci si adegua spontaneamente alla sua andatura. E il mondo che sembra fare lo stesso, ruotando spontaneamente al di sopra del parapetto: questa è la forza ipnotica della spirale. Una delle forme più significative in tutto l’Universo della natura.

Però signori e signori, ecco la verità: non c’è proprio niente di sovrannaturale o cosmopolita in tutto questo. Poiché la scena si svolge, guarda caso, nella bella città italiana di Milano. Dentro, o per meglio dire sotto, il secondo edificio più famoso dell’intero suddetto contesto urbano, quella titanica astronave poggiata nel bel mezzo di un quartiere risalente al XVII secolo, che un tempo era soltanto un villaggio agricolo sulle rive del fiume Olona. Finché non arrivo l’integrazione amministrativa e di seguito a questa, l’opera innovatrice dei costruttori. Saltiamo quindi qualche generazione, ed arriviamo al 1925, quando l’imprenditore e allora presidente del Milan, Pietro Pirelli, decise che uno stadio dovesse essere costruito per la sua squadra, non troppo distante dall’ippodromo cittadino. Lo spazio fu quindi trovato, i permessi vennero concessi (all’epoca, era meno difficile che adesso) e con l’aiuto dell’architetto di fama Ulisse Stacchini (classe 1871) sorsero quattro tribune attorno a un appezzamento di terra, di cui una coperta, complessivamente capaci di ospitare fino a 35.000 spettatori. E fin lì, nessuna traccia di spirali. Il suo completamento richiese all’incirca un anno, al termine del quale si tenne uno storico derby amichevole che venne vinto dall’Inter, tra l’esultanza dei suoi tifosi in ogni angolo d’Italia. Nel 1935, quindi, il Comune acquistò lo stadio, aggiungendo le curve ed incrementando la capienza delle tribune. Ma il vero e più significativo mutamento della struttura non sarebbe giunto fino al 1955, quando il coinvolgimento dell’architetto Armando Ronca permise di aggiungere un secondo anello di spalti posizionato al di sopra di quelli precedentemente esistenti, potenziando inoltre l’impianto d’illuminazione. Lo stadio, ora e finalmente in grado di accogliere più di 80.000 persone, assunse allora l’aspetto che lo caratterizza ancora. Una delle difficoltà maggiori da superare nel nuovo progetto, tuttavia, era di tipo sostanzialmente nuovo: come far muovere svariate decine di migliaia di persone fino all’altezza di circa 50 metri (la sovrastruttura si trova a 68) senza che queste si urtino l’un l’altra, creino ingorghi pazzeschi o finiscano per sfogare in una sorta di carica selvaggia le frustrazioni di un’eventuale sconfitta sul terreno di gioco? La soluzione fu innovativa, benché in campo mondiale, non del tutto priva di precedenti: integrare le scale stesse nelle massicce colonne di sostegno costruite per sostenere la struttura, creando un lungo camminamento che sarebbe stato ascendente all’inizio dei fatidici 90 minuti, e discendente al termine degli eventuali tempi supplementari. Sarebbe stata la naturale tendenza degli esseri umani ad adeguare la propria andatura chi si ritrovano intorno, purché in un contesto in cui la meta sia comune e del tutto evidente, a occuparsi del resto…

L’architetto surrealista delle case da tè volanti

Nel 2006 alla Biennale di Architettura di Venezia, nella zona dedicata al Giappone, si presentò sotto gli occhi del pubblico qualcosa di inaspettato. Ad opera di un autore mai visto né sentito prima in Occidente, un’elaborazione sul tema de “la città” con modellini di palazzi ricoperti di tarassaco e piante di porro, mentre una capanna a forma di cupola, intessuta in fibra di riso, invitava i visitatori ad entrare, rigorosamente non prima di aver lasciato rigorosamente da parte le proprie le scarpe. All’interno, disposte lungo la singola parete circolare, una serie di fotografie scattate per lo più a Tokyo, rappresentanti svariati soggetti dal variabile grado d’importanza: qui un piccolo edificio in stile occidentale, apparentemente fuori luogo tra un tempio buddhista e la macchia di ciliegi piantati a scopo rituale, lì l’impronta lasciata da un albero sopra un muro, crescendo nella totale indifferenza dell’attività umana. In una mostra-nella-mostra, intitolata alla sua pluri-decennale ROJO, ovvero secondo l’acronimo giapponese, la “Società dei detective architettonici”. Eppure a quell’epoca, Terunobu Fujimori era già un autore affermato nel suo paese, con svariati libri pubblicati sul tema degli spazi abitativi attraverso le epoche, molti anni d’insegnamento presso l’Istituto di Scienze Industriali di Tokyo e frequenti ospitate televisive, per spiegare particolari sfaccettature d’importanti scenografie urbane. Per non parlare della sua tardiva carriera di vero e proprio architetto, iniziata a 46 anni mediante il rinnovamento del Museo Storico del Jinchokan a Chino, prefettura di Nagano. Una prima opera a partire dalla quale, gradualmente, era diventato famoso per uno stile estremamente particolare e riconoscibile, fondato su valori estetici e materiali per lo più primitivi. Tanto che lui ama affermare, durante le interviste, che molti dei suoi edifici potrebbero anche risalire all’epoca dell’Età del Bronzo, senza sostanziali differenze nei materiali, metodi ed effetto complessivo del prodotto finito.

E fu forse quello, il preciso momento in cui l’eclettico ingegnere ed artista timbrando il biglietto della sua visibilità internazionale, iniziò ad elaborare una sua tematica espressiva, potenzialmente mirata ad esportare i valori di una particolare estetica nipponica verso le nazioni che si dimostravano maggiormente aperte all’idea, sfruttando un tipo di struttura che può essere definita, sotto qualsiasi punto di vista, come puro appannaggio del paese del Sol Levante: la casa adibita a bere l’infuso di Camellia sinensis. Che non è soltanto un luogo, presso cui radunarsi con gli amici magari per trascorrere qualche ora in lieta conversazione, ma un vero istituto sacrale e quasi liturgico, creato a partire dalle idee del monaco Zen Eichū, che aveva riportato questa sostanza nel IX secolo, considerata propedeutica alla meditazione, direttamente dal vasto Paese di Mezzo, ovvero la Cina. Un piccolo edificio noto anche come “la stanza da Tè” (茶室 – Chashitsu) che Terunobu ha imparato, attraverso gli anni, a rielaborare nella maniera più selvaggia e sorprendente, spesso mostrando un’insolita propensione a posizionarla lontano dal suolo, mediante metodi di sua speciale concezione. Il più lampante e conosciuto esempio potremmo trovarlo presso la sua proprietà a Chino, identificato da un appellativo che è già tutto un programma: Takasugi-an “La casa da tè costruita troppo in alto”, nient’altro che una stanza larga esattamente quattro tatami e mezzo (2,7 metri) ricavata nel 2003 da un cubo di bambù e intonaco, situato apparentemente in bilico sopra due contorti alberi di castagno, trapiantati qui a partire da una vicina montagna ed almeno apparentemente del tutto privi di fronde. L’aspetto vagamente sghimbescio dell’improbabile edificio, sormontato da un lucernario con l’interno rivestito in foglia d’oro, fa da contrappunto al suo ambiente per lo più scarno, fatta eccezione per il piccolo focolare adibito alla preparazione della sacra bevanda. A poca distanza da un simile edificio, qualcos’altro attira lo sguardo: una sorta di oggetto ellissoidale sospeso con dei cavi a quelli che sembrerebbero a tutti gli effetti essere dei semplici pali della luce. Ma che in effetti, gli donano un carattere ulteriore: poiché siamo di fronte a niente meno che la “Barca di Fango”, un altro luogo di raccoglimento spirituale che viene anche presentato come l’unico esempio in tutto il mondo di struttura sospesa in cui i cavi passano sotto il pavimento, piuttosto che all’altezza del soffitto. Nient’altro che l’ennesima, personalissima innovazione di questo autore, che spesso deve rinunciare all’aiuto di operai professionisti in forza delle sue soluzioni mai viste prima, preferendo rivolgersi direttamente ai suoi amici e studenti, per implementare metodologie semplici e in linea con il suo categorico rifiuto della modernità. Il che, del resto, non gli ha precluso l’opportunità di porre la propria firma su edifici più utili alla comunità, vasti e adibiti a specifiche funzioni…