Di un po’, lupo di mare, hai mai sentito di qualcuno che sia riuscito a tornare dall’armadietto del vecchio Davy Jones? Il cumulo di ossa sogghignanti, perennemente attaccato alla sua bara, che riemerge al termine del giorno per chiamare giù gli incauti, i derelitti, coloro che non sanno rispettare la dura lex di chi fa muovere le navi. Spauracchio del mondo nautico, uomo nero degli abissi. Se di uomo è ancora lecito, nel caso presente, mettersi a parlare. Eppure fu tentato a più riprese, come sappiamo a partire dal XVII-XVIII secolo, d’ingentilire per quanto possibile l’allegorica figura, attribuendogli un contegno e aspirazioni condivise nonché, in determinate circostanze, l’esperienza comprensibile di una vita di coppia. Con l’unica signora che, tra tutte, avrebbe potuto amare un mostro antropomorfo con gli zigomi di un pescecane. Una strega, chiaramente. Nata dall’esclamazione folkloristica che, di dice, alcuni marinai italiani fossero abituati a pronunciare nel momento in cui un severo fronte tempestoso soleva appropinquarsi agli scafi: “Madre cara!” (Invocando, presumibilmente, la benevolenza della Vergine Maria). Eppur mai ebbe ragion di palesarsi, nella storia dei timoni e delle ancore navali, un fraintendimento più improbabile di questo. Giacché gli anglofoni che praticavano il mestiere di Ulisse, com’era loro prerogativa, iniziarono a pensare che il richiamo fosse destinato all’aleatoria quanto determinante Mother Carey, colei che in qualche modo, cavalcava o risiedeva nel circolo dei venti che piombavano sulle onde dagli strati superiori dell’atmosfera. Rimanendo del tutto invisibile agli occhi umani, ma non così i suoi messaggeri alati, o servitori sovrannaturali che volendo esorcizzare la paura, venivano associati al pennuto domestico per eccellenza, l’abitatore dei pollai rurali.

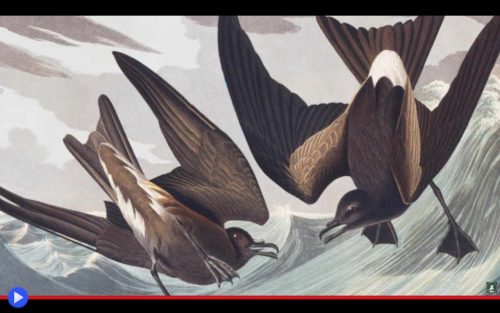

Fin dai tempi antichi era comune percezione, d’altro canto, che ciascuna praticante delle arti maligne fosse accompagnata da un suo familiare, l’animale magico che poteva essere un gatto nero, un gufo, un corvo loquace… O nel caso della maga marittima “per eccellenza”, l’unica creatura in grado di volare indisturbata, non importa quanto il clima potesse essere avverso. Anche detta, proprio per questo, procellaria o uccello delle tempeste. Un membro della famiglia degli idrobatidi o petrel, nome onomatopeico riferito al suono (“pit-pat”) prodotto dalle sue piccole zampe mentre battono sulla superficie del mare mentre svolazza alla ricerca di pesci, molluschi ed altre prede facili da catturare. Quasi totalmente nero nel caso delle specie più comuni, lungo 15-20 cm e dotato di uno stile di volo alquanto particolare. Che lo farebbe assomigliare, nella definizione di alcuni, ad una sorta di bizzarro pipistrello dei mari…

navigazione

150 anni dal caso della Mary Celeste: l’inspiegabile scomparsa di un intero equipaggio in mare

Era stata una fortuna che il clima si trovasse in una fase tranquilla, durante l’avvicinamento del brigantino Dei Gratia allo strano vascello non così diverso avvistato a largo delle Azzorre, in quel fatidico 4 dicembre del 1872. Il capitano Morehouse, osservando lungamente il ponte con il suo cannocchiale, si era presto fatto un’impressione, in merito alla strana convergenza di fattori privi di una logica evidente. Perché la simile Mary Celeste, unica identificazione possibile in funzione di tempo, bandiera, aspetto e luogo, si trovava in quel punto piuttosto che a metà strada per lo stretto di Gibilterra, verso la sua destinazione che il suo primo ufficiale gli aveva ricordato essere il porto italiano di Genova? Per quale ragione l’equipaggio aveva ammainato a metà le vele, in assenza di venti pericolosi, nell’apparente attesa del verificarsi di particolari… Fattori esterni? Ma soprattutto, dove diamine erano tutti, vista l’assoluta e evidente desertificazione di quel ponte surreale? Una volta sceso nella iolla, lancia d’ordinanza nelle navi canadesi utilizzabile anche in situazioni d’emergenza, ed avvicinandosi allo scafo assieme a quattro marinai, notò quindi come la scialuppa del possibile relitto fosse inspiegabilmente assente dall’aggancio in corrispondenza della murata. Lanciata la fune con l’utile rampino, aspettò quindi mentre il giovane mozzo saliva a bordo, per assicurare un punto d’accesso di più facile utilizzo. Una volta salito a bordo, le sue scoperte lo avrebbero lasciato del tutto senza parole…

Otto uomini e due donne partono ad ottobre dal molo 50 di New York, con le migliore prospettive e aspettative per il futuro. Non persone qualsiasi, per la maggior parte, bensì veterani della vita di mare, guidati da un capitano esperto impiegato da un consorzio commerciale che in quel caso fatidico, aveva addirittura pensato di portare con se moglie e figlia, affinché potessero sperimentare finalmente le molte meraviglie e il fascino della distante Europa. A giustificare il viaggio, un carico non propriamente semplice da gestire, ma di un tipo non del tutto inaudito: 1.701 barili d’alcol puro, destinato ad aumentare la gradazione del vino italiano (una pratica imprudente che, purtroppo, all’epoca veniva giudicata del tutto normale). Il nome del comandante: Benjamin Spooner Briggs, un cristiano osservante che credeva, paradossalmente, nell’astinenza dall’assumere qualsiasi tipo di bevanda inebriante. Ma anche un uomo affidabile, capace, noto per la sua magnanimità nel risolvere le problematiche nate dalla gestione degli equipaggi. Nulla d’insolito campeggiava all’orizzonte e non c’era ragione, a tal proposito, d’immaginare incidenti prima dell’approdo a destinazione…

Da serbatoio per il latte ad astronave anfibia: un mezzo scintillante per girare i continenti

Appare ormai un miraggio lontano, sia culturalmente che economicamente, l’ottimismo in larga parte tecnologico degli anni ’80 e ’90. All’apice dell’epoca analogica, quando ogni problema appariva risolvibile, le distanze continuavano ad accorciarsi e lo spazio appariva progressivamente più vicino. L’Orbiter incredibilmente simile a un aereo dello Space Shuttle era una presenza ricorrente nei programmi televisivi e sui libri tematici, percorrendo l’immaginazione dei creativi di un pianeta sempre solitario, ma potente nelle proprie convinzioni presenti e future. In questo contesto si era mosso Rick Dobbertin di Madison, Wisconsin, uno dei progettisti di Hot-Rod maggiormente celebrato nel mondo culturalmente statunitense delle auto personalizzate per comunicare un senso di potenza ed eclettismo, con motori parzialmente a vista, prese d’aria scenografiche e livree aggressivamente racing da qualsivoglia angolazione si tentasse di approcciarsi al veicolo di turno. Famosa la sua Chevrolet Nova risalente agli anni ’60 pesantemente modificata nel 1982, trasformata in un bolide azzurro brillante che non avrebbe sfigurato in una puntata di Hazzard o Supercar con David Hasselhoff. Un traguardo ancor più centrato con il suo capolavoro del 1986, l’eccezionale Pontiac J2000 gialla ed arancione col vistoso “fungo” sul cofano, creata al fine d’ispirare un’intera generazione di corridori Pro-Street, antesignani del mondo collegato all’estetica internazionale del Fast & Furious. Raggiunta dunque l’inizio della decade successiva, l’ormai quarantenne e sposato da un anno Dobbertin decise di tentare qualcosa di completamente nuovo; assieme alla consorte Karen, con cui stava vivendo un periodo di disamore, avrebbe tentato il tutto per tutto rivitalizzando il rapporto grazie a un viaggio avventuroso dalle proporzioni totalmente prive di precedenti. Percorrendo una strada accessibile soltanto a lui, e pochi altri: la costruzione di un fantastico veicolo realizzato ad-hoc, frutto di un incredibile investimento di soldi, capacità e tempo. Il suo nome era DSO (Dobbertin Surface Orbiter) e l’aspetto, in apparenza, proveniva direttamente da un romanzo di fantascienza. Affusolato come uno Sputnik nonostante la presenza di sei ruote in tre assi, esso manteneva in realtà la forma dell’oggetto da cui aveva tratto origine: null’altro che un serbatoio stradale per il latte bovino risalente al 1959, acquistato ad un prezzo relativamente conveniente dalla compagnia di distribuzione Heil. All’interno del quale, il mondo stesso ormai appariva a portata di mano…

Prototipi di un’altra ora: la torre visionaria che si erge dal fondale del Nordsee

Dal piccolo oblò della camera centrale scruto l’alba, osservando lo scorrere del tempo sul fondamentale orologio meccanico installato in prossimità della scala. Tutto intorno a me è metallo, e con rigidità dettata da una scuola di pensiero ormai facente parte della nostra vita, faccio un cenno al mio assistente, unico altro membro di questo equipaggio solitario. Uno scalino dopo l’altro, quietamente, salgo fino alla sala della lanterna superiore, coi tre erker o abbaini sporgenti, ciascuno accessibile mediante una singola porta da tenere rigorosamente chiusa onde prevenire “contaminazione” del segnale luminoso centrale. Aziono una leva, tiro una catena; sferragliando, il complicato sistema di paratie apribili noto come Otterblende vira in senso antiorario di 25 gradi. Ora il mio compagno d’isolamento accede alla saletta che volge a settentrione, per aumentare la componente vermiglia del fascio di luce principale. Un altro giorno di lavoro ha inizio. L’alterazione del segnale è necessaria per il cambio stagionale dei parametri di visibilità. Ma in un certo senso, dopo quasi tre mesi in questo eremo svettante, sembra servire a ricordare all’Universo che ci siamo ancora…

Fin dai tempi antichi, navigare a vista verso la foce del fiume Weser, fino alla prospera città portuale di Bremerhaven, comportava per le imbarcazioni un rischio non indifferente di naufragio. Ciò per la conformazione dei fondali in essere, in un sistema di pericolose secche note col profetico toponimo di Roter Sand: le sabbie rosse, costate la vita ad una quantità notevole di marinai. Situazione giudicata non più sostenibile verso la metà del XIX secolo, quando gli stati federali decisero di ancorare in tale luogo una serie di navi nei punti critici, strategicamente illuminate con potenti lampade che fossero visibili al traffico in arrivo e partenza. Ma ciò aveva, prevedibilmente, un costo proibitivo e si giunse presto alla necessaria conclusione che fosse opportuno collocare qui un qualche tipo di struttura permanente. Una torre del faro, in altri termini, che potesse rendere sicura la via.

Vederla oggi fa sempre una certa impressione. La struttura che si erge, ormai da un secolo e mezzo, direttamente in mezzo ai flutti del mare aperto, avendo costituito lungamente un simbolo paragonabile alla Statua della Libertà newyorchese: il punto di riferimento iconico, visibile per primo, quando ci si avvicinava alle desiderate coste di un intero continente. E l’ultima visione all’orizzonte, quando si puntava la prua verso territori distanti. Una colonna d’Ercole dei nostri tempi. Volutamente dipinto a strisce bianche e rosse sopra l’anello nero che affiora, ricordando la bandiera prussiana, il faro rastremato di Roter Sand misura complessivamente 52,5 metri, di cui soltanto 24,5 sono effettivamente visibili. Il che denuncia chiaramente la sua caratteristica più significativa di poggiare sul fondale stesso, analogamente a quanto avviene per le odierne pale eoliche a largo di molti paesi europei. Siamo qui di fronte, in altri termini, alla prima vera struttura offshore della storia. Considerate a questo punto, da un’angolazione ingegneristica, la complessità di costruire qualcosa di simile senza l’apporto delle più avveniristiche risorse tecnologiche dei nostri giorni. Invero l’opera in questione, all’epoca della sua prima progettazione nel 1878 per il tramite dell’ingegnere civile Carl Friedrich Hanckes, capo della direzione delle costruzioni portuali, avrebbe costituito uno dei miracoli del suo tempo. Richiedendo, tra le altre cose, un colata di molte tonnellate di cemento che poggiasse direttamente sulla nuda roccia, quasi 30 metri sotto le sabbiose distese che costituivano il fondale del Mare del Nord…