Perché sapere che qualcosa esiste non è mai la stessa cosa, a conti fatti, che poterne apprezzare la presenza tramite l’applicazione diretta di uno sguardo. Voltandosi di scatto, mentre un qualcosa di leggiadro sfiora la parte finale della nostra gamba, per scorgerne la forma vagamente indistinta nelle tenebre di quella che viene chiamata “zona di mezzanotte”. Tra i 1.000 e 4.000 metri sotto il livello del mare, dove ogni regola data per scontata viene sovvertita da un profondo e sostanziale mutamento delle regole, finché le cose rigide diventano del tutto vulnerabile, mentre ciò che è liscio, molliccio e semi-trasparente, può trovarsi ai vertici della catena alimentare. Pur sembrando, e in molti modi assomigliando, a un semplice oggetto inanimato. In un mondo possibile, all’altro capo della progressione quantistica degli eventi, nelle vaste steppe eurasiatiche cavalcava un tipo differente di guerriero: sopra un cavallo a pelo ruvido di un’epoca glaciale che non è mai davvero finita, egli impugna l’arco e alcune frecce, mentre un lungo mantello fluisce alle sue spalle ondeggiando nel vento. E sopra la sua testa, il simbolo inscindibile dalla sua casta: un copricapo dalla forma circolare e bombata. Con lunghi e festosi nastri a strascico, di una tonalità tendente al rosa scuro. In taluni circoli, si pensa ancora che la terra sia stata un tempo abitata dai giganti. E in questa versione alternativa della storia, ciò dev’essere stato vero, visto come quel cappello avrebbe in seguito guadagnato la sacra scintilla della vita. Per potersi presentare, nelle vaste profondità marittime, con l’ampiezza complessiva di un intero metro. La lunghezza? Circa 10, ma dipende…

Stygiomedusa gigantea, monotipica all’interno del suo genere, Il più grande invertebrato predatore al mondo. Il più alieno nuotatore degli abissi. Non tramite l’agitazione di una pinna, arti o coda, bensì la vera e propria pulsazione ritmica della membrana che costituisce il suo stesso corpo. Alla maniera tipica delle “vere” meduse o scifozoi, una soluzione all’opposto di quella del velum o velarium, rispettivamente appartenente a idrozoi e cubozoi, organo finalizzato a generare un flusso d’acqua che sospinge l’animale nella direzione desiderata. Ecco una creatura che potrebbe aver costituito la base per tante impressionanti leggende marinaresche, se soltanto non fosse stata osservata, dall’epoca della sua scoperta nel 1910, poco più di un centinaio di volte e quasi tutte concentrate nelle ultime generazioni. Questo per la pessima abitudine, implicita nella sua stessa essenza, a disgregarsi pressoché istantaneamente non appena intrappolata in una rete a strascico, il principale (perché unico) strumento scientifico impiegato all’epoca per catturare esemplari oceanici da fare oggetto di studio. Così che persino oggi, l’occasione di vederne una viva e vegeta è un qualcosa di notevolmente raro, degno di occupare una breve pagina all’interno della storia della biologia marina. Alla maniera garantita, ancora da una volta, dagli agili ricercatori dello MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute) californiano, il più produttivo centro di ricerca situato in prossimità di un profondissimo recesso marittimo. Ove illogiche creature vagano, senza un pensiero o alcuna valida preoccupazione su questa Terra. Fatta eccezione per il grande parallelepipedo motorizzato con 10 luci al LED da 17.700 e 10.000 lumen ciascuna, più ulteriori 4 lampadine incandescenti da 250 watt ciascuna. Per cui può essere soltanto una fortuna, che il senso della vista nella medusa in questione sia complessivamente distribuito in una catena di organi piuttosto semplici e non particolarmente proni a rimanere abbagliati, data l’abilità d’individuare al massimo le forme generali del fondale. Ma non le minuscole e ondeggianti prede che si trovano a oscillare all’interno della colonna acquatica. Perché mai inseguirle, d’altronde, quando per queste ultime risulta totalmente impossibile sfuggire alla vorace passività di una simile divoratrice delle moltitudini indivise?

natura

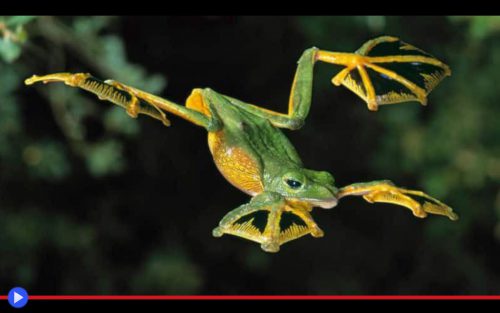

Vecchi rami degli alberi. Una rana decolla. Rumore del vento

Se c’è una costante assoluta di ogni tipico processo naturale, esso è il cambiamento progressivo nel tempo. Niente resta identico a se stesso e già che deve mutare, tanto vale assecondare un potenziale margine di miglioramento. Così il classico elicottero, apparecchio sgangherato e difficile da pilotare, verrà un giorno soppiantato da taxi volanti con quattro, otto o sedici rotori. Droni sovradimensionati, ed altrettanto facili da pilotare. Grazie ai punti multipli di appoggio, rispetto all’intangibile mancanza di un sostegno, che agiscono fornendo gradi successivi di ridondanza. Ma come si dice, la meta finale di qualcuno è il punto intermedio di altri, e così tra gli animali ciò che rappresenta l’espressione più efficiente del volo autonomo sono semplicemente un paio d’ali. Mentre quattro agili zampe, dotate d’altrettante membranose superfici aerodinamiche, non sono altro che un approccio imperfetto alla realizzazione di quel desiderio. Volare, planare, sia pur sempre allontanarsi dalle rigide limitazioni del suolo! Verso un ottimo domani, o via da un problematico presente. Come quello della rana che ha raggiunto il punto più estremo del suo albero da 15-20 metri di altezza. E che ora, voltandosi verso il punto da cui era provenuta, scorge solamente spire, scaglie ed una lingua che saetta minacciosamente: il chiaro segno della propria nemesi, il serpente. Ed allora tutto ciò che gli resta, nonostante i dubbi alquanto comprensibili, è saltare. Conservando almeno una remota possibilità di aver salva la pelle.

È il sistema di caduta controllata del batrace. L’auspicabile planata dell’anuro. Un metodo forgiato in mezzo al fuoco del bisogno, ancorché temprato con il fluido della sopravvivenza. Per cui dev’essere successo, attraverso i molti secoli trascorsi, che innumerevoli membri di una specie simile si siano autodistrutti nel momento dell’impatto. Finché alcuni, dai piedi palmati sufficientemente ampi, non riuscirono ad aver salva la vita. Malamente. Poi in maniere molto più soddisfacente. Ed in fine, con tutta l’efficienza tipica di un pilota preparato sulle traiettorie newtoniane dei corpi. Un “volo”, se vogliamo essere formali, che in effetti corrisponde a un angolo di poco minore dei 45 gradi rispetto ad una semplice caduta verso il suolo. Come quello di un parapendio, se vogliamo.

Questo è ciò che può (e deve) fare la Rhacophorus nigropalmatus, rana arboricola originaria della Malesia, il Borneo e l’isola di Sumatra, studiata e descritta per la prima volta dal biologo belga Boulenger nel 1895. Il quale decise di dedicare il nome della piccola creatura, in considerazione della prima cattura di un esemplare, alla figura del suo esimio collega e contemporaneo Alfred Russel Wallace, che aveva elaborato contemporaneamente a Charles Darwin una propria personale teoria dell’evoluzione. Lunga attorno agli 8-10 cm, comunque sufficienti a renderla la più imponente del suo intero genere Rhacophorus, questa abitatrice gracidante della canopia è in realtà un agguerrito predatore, d’insetti, rane più piccole e persino qualche occasionale uccello, grazie alla capacità di piombargli addosso non vista dall’alto. Per le doti di direzionamento dei propri balzi offerte non soltanto dai grossi piedi ma anche il corpo stesso, piatto ed allargato nonché in grado di assecondare il movimento naturale del vento. Così da muoversi in maniera pienamente controllata, dall’inizio alla fine del proprio arco discendente. Ed è una vista senza dubbio accattivante, quella di una simile presenza volatile, dalla colorazione verde sopra e gialla nella parte inferiore, i piedi colorati, come preannunciato dal nome latino, di evidenti e appariscenti macchie di colore nero. Quasi a sottolineare l’evidente provenienza anatomica della sua forza…

Il minuscolo pavone sudamericano che sa far battere le proprie ali 80 volte al secondo

Per svariati millenni, ed attraverso civiltà indistinte, la collettività degli uomini si è chiesta cosa sarebbe potuto accadere se fosse riuscita a catturare il vento. Instradarlo ed asservirlo alle proprie priorità di esseri terreni, diventando come foglie trasportate in refoli dal gelido intento. O umido e pesante d’opportunità contestuali, come può succedere soltanto entro i confini tropicali di questo pianeta, dove per ogni desiderio esiste un animale, per ciascun recesso un fiore, un cespuglio ed un pianta. Ciascuno frequentato, sulla base delle circostanze presenti, da colui o colei che ha il desiderio e la capacità di trarne nutrimento, ovvero farne il significativo segnalibro nella naturale progressione delle proprie pagine, attraverso il grande libro dell’evoluzione. Insetti, soprattutto, ma non tutto ciò che ha uno scheletro esterno chitinoso e sei piccole zampe luccica, per così dire, del bagliore che riflette di seconda mano dalla luce delle stelle che sovrastano le loro peregrinazioni. Quando il senso stesso di essere un “uccello”, per casi pregressi e accumulatisi attraverso il susseguirsi delle Ere, è stato sovvertito dal profondo stesso delle proprie cognizioni maggiormente imprescindibili. E così vuolse là dove si puote, colibrì. Oppure hummingbird(s), come li chiamano presso gli anglofoni lidi, con riferimento al tipico ronzio prodotto dalla punta delle loro ali, non soltanto mera conseguenza del particolare movimento che permette loro di sfuggire all’attrazione gravitazionale, ma un letterale metodo auditivo di comunicazione e preavviso tra i membri delle molte differenti specie a noi note. Così tante, e varie, in effetti, che ne esistono talune che risultano capaci di sfidare l’immaginazione. Avevate mai pensato, ad esempio, che il prototipico esponente della famiglia Trochilidae, effettiva realizzazione del concetto stesso di volo aerodinamico, potesse trovare posto nella sua morfologia per una svettante cresta decorativa, diretta corrispondenza frontale di quanto uccelli dalle dimensioni ben maggiori sono soliti innalzare dalla parte posteriore della loro nobile presenza? Di sicuro non l’avevano fatto Pieter Boddaert, scopritore scientifico nel 1783 del primo esemplare descritto formalmente di un Lophornis, oppure Louis J. P. Vieillot, che nel 1817 aggiunse il membro “magnifico” di tale genere (Lophornis m.) al grande albero dell’esistenza. O ancora Temminck, Lesson, Salvin, Godman e tutti gli altri naturalisti di chiara fama che, compiendo l’irrinunciabile viaggio presso il continente sudamericano nel corso delle loro celebrate carriere, alzarono allo stesso modo gli occhi verso la canopia sovrastante, scorgendo quelle che potevano sembrare solamente grosse farfalle o falene. Finché qualcosa, nei loro movimenti e l’effettiva progressione tutto attorno ai rami degli alberi, non permise ai loro occhi allenati di approcciarsi gradualmente alla verità.

Questo perché un fondamento stesso nella strategia di sopravvivenza inerente, in questo variegato gruppo di uccelli raramente più lunghi di 8-9 cm, è l’inclinazione a passare per quanto possibile del tutto inosservati, mentre si aggirano muovendo il posteriore alla su e giù alla maniera di un lepidottero alla ricerca di possibili fonti di sostentamento e/o compagne con cui compiere il fondamentale atto riproduttivo. Controparti femminili che tendono a essere sensibilmente più grandi (sebbene non quanto avvenga in altre varietà di colibrì) ma molto prevedibilmente prive della sfavillante corona di piume rosse, così come di quelle a forma di scaglie che alcune specie possiedono in corrispondenza delle proprie guance, ai lati del becco aguzzo dalla punta scura. E forse anche per questo, ancor più pronte a rimanere colpite dalle rituali danze con movimenti e forma di U, e ripide picchiate paragonabili alle manovre in picchiata di un jet da combattimento, compiute dagli aspiranti mariti per tentare di rapire l’attenzione delle proprie possibili controparti amorose. Nient’altro che un giorno come tutti gli altri, nell’adrenalinico, irrefrenabile susseguirsi dei giorni nella vita di un piccolo divoratore di nettare, così formato…

Perché la Florida non è un paese per vecchie iguane

L’essere umano fu, per l’ennesima volta, il catalizzatore. Tutto ebbe inizio attorno agli anni ’50 e ’60, con le prime importazioni su larga scala di frutta tropicale entro il territorio degli Stati Uniti. Letterali derrate variopinte, accompagnate molte volte da un pesante accumulo di terra, sterpaglia e rami. Ritaglio del distante sottobosco all’interno del quale, spesse volte, potevano nascondersi grosse creature color verde. Oppure, certe volte, soltanto le loro uova. Il trapianto avvenne quindi a partire dalle zone portuali dell’isola-città di Key West, non troppo distanti dalla casa del grande scrittore Hernest Hemingway. Che di certo avrebbe manifestato un certo grado d’ironia, scorgendo per la prima volta una lucertola dall’aspetto preistorico all’interno del suo verdeggiante giardino, non troppo diverse dal primo animale domestico a cui pensavano gli amanti dei rettili e ogni cosa che li circonda. Ma le iguane, sempre adattabili, straordinariamente piene di risorse, non ci misero eccessivamente a lungo a risalire in qualche modo la strada statale A1A, più comunemente chiamata Overseas Highway. Per poggiare le loro zampe dalle lunghe dita sulle coste ombrose del più calmo ed accogliente di tutti gli Stati Uniti. Un paradiso per creature come queste, abituate a doversi guardare dai continui assalti degli implacabili rapaci, coccodrilli e i grossi ratti della giungla tropicale. Al punto da riuscire a prosperare, raggiungendo vette precedentemente ritenute irraggiungibili. Finché ogni essere vivente degno di essere contato tra Miami e Orlando, fatta eccezione per la “piccola” quantità di umani, potesse risultare caratterizzato da una cresta spinosa, cascante pappagorgia e quella lunga coda da dinosauro con la forma minacciosa di una frusta sempre pronta a colpire.

Si trattava di un’invasione a tutti gli effetti, chiaramente, ma osservando la sua evoluzione storica è piuttosto chiaro come avvenne a un ritmo semplicemente troppo lento e graduale, perché ad alcuno venisse in mente di suggerire un qualsivoglia mezzo di prevenzione. Al punto che si hanno notizie, almeno fino all’inizio degli anni ’90, di una diffusa inclinazione alla benevolenza nei confronti dei grossi ed attraenti rettili, che dopotutto non causavano eccessivi problemi: contrariamente agli altri rettili introdotti accidentalmente come il pitone di Burma o la lucertola Tegu, l’Iguana iguana o ig. verde costituisce l’esempio di una creatura quasi perfettamente vegetariana, che è solita nutrirsi soltanto occasionalmente delle uova di qualche uccello e l’occasionale cavalletta ingurgitata quasi per caso assieme alle foglie o erba dei suoi pasti quotidiani. Pacifica e naturalmente poco aggressiva, è inoltre solita immobilizzarsi quando si sente minacciata, rendendo ancor più facile girargli attorno e lasciarla ai margini della coscienza, nella propria sostanziale indifferenza ai bisogni e le continue peregrinazioni umane. Se non che ogni cosa può aumentare fino ai limiti accettabili e l’iguana verde, sotto questo punto di vista, risulta essere straordinariamente prolifica con le circa 50-70 uova deposte a partire dal terzo anno d’età, e per tutto il resto degli 8-10 vissuti agevolmente da queste creature provenienti dal profondo meridione americano. Capsule biologiche deposte molto spesso, per inciso, all’interno di gallerie alla profondità di fino a 2,5 metri sotto il livello del terreno, abbastanza profonde da arrecare danni alle tubature della tipica villetta a schiera americana. Per non parlare dell’abitudine, non meno problematica, di consumare con assoluta priorità le piante ornamentali ed i fiori più rari e preziosi della maggior parte dei giardini che ricevono la grazia della loro placida presenza rettiliana. E il piccolo “dettaglio” in realtà piuttosto terrificante, del batterio della salmonella che frequentemente si accompagna a simili animali, moltiplicandosi in maniera florida all’interno delle loro deiezioni. Problemi niente affatto trascurabili, in uno stato che ha acquisito negli anni lo stereotipo tutt’altro che immotivato di perfetto luogo di pensionamento di una buona metà degli Stati Uniti, proprio in forza di quello stesso clima e splendida natura che l’ha finito per renderlo ideale anche all’ennesimo abitante alieno di tali e tanti tiepide distese erbose. Per cui qualcosa occorreva pur tentare e l’unica strada possibile, dopo numerosi tentativi, fu l’istituzione delle correnti e spesso impietose pattuglie anti-iguana…