Gli gnomi australiani della densa foresta del Queensland si svegliarono al tramonto, indossando all’unisono i loro cappelli migliori. La luna era già alta e illuminava il panorama come il riflettore di un teatro, nella terza settimana dopo l’equinozio. Come indicato negli antichi scritti dei profeti barbuti, il capo del villaggio salì sopra la roccia ad arco per chiamare a raccolta la schiera dei suoi sottoposti, ciascuno dei quali recante un ciottolo, una gemma vegetale, un petalo o altro pegno simbolico della propria devozione. La pesante bandiera nera della Morte sventolava sulla svettante asta del portatore. E col sollevarsi di un canto simile a un peana catalizzatore, le loro voci s’incontrarono verso la quarta ottava, mentre iniziavano solennemente a marciare fino alle nodose radici del più alto eucalipto della zona. Tutto attorno ad esso, e avvolto attorno all’imponente tronco, sorgeva dal terreno un rampicante dai piccoli fiori rossi, e già qualche timido accenno di bacca dello stesso colore. Ma gli gnomi non guardarono con eccessiva attenzione tali aspetti, bensì perseguivano il crescendo canoro che una volta raggiunto, segnò l’attimo improvviso del silenzio. E l’inizio di una lunga e concentrata attesa. Passarono i secondi, quindi i minuti e addirittura le ore. Quando dondolando lievemente, l’aerodinamica forma iniziò a stagliarsi contro il cielo distante. “Oh sommo spirito del Drago della fine, ascolta le nostre preghiere!” Intonò con tono querulo il capo villaggio, togliendosi con entrambe le mani il copricapo conico, per appoggiarlo con gesto magniloquente sul suo petto temporaneamente immobile, mentre tratteneva il respiro. Soave in lontananza, si udì riecheggiare il verso di un gufo, che sembrò segnare l’attimo e il momento prefissato. L’essere strisciante simile a una foglia, che ormai era disceso a poco più di mezzo metro sopra il fusto della pianta epifita e si trovava su una diramazione quasi orizzontale, si arrestò e allargò le proprie pseudozampe di color marrone intenso. Con un ritmo all’improvviso accelerato, sollevò la testa, ripiegandola impossibilmente su se stessa. E fu soltanto in quel momento catartico, che si aprirono i suoi occhi cerchiati di giallo e apparve lo stregato filare di denti aguzzi su di un volto redivivo e smunto. Con un ghigno carico di sottintesi, a quel punto, il Drago iniziò a parlare.

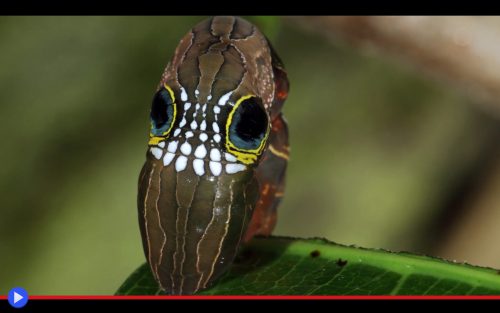

Creature della notte figlie di sostanze psicotropiche menzionate nelle antiche tradizioni; mostri che compaiono al tramonto singolare della ragione. Alcuni bruchi, accantonato il mimetismo utile a passare inosservati, sembrano aver messo tutte le proprie ottime speranza nella possibilità di passare inosservati, puntando sui colori sgargianti, la forma stravagante ed altre doti esteriori per far PENSARE al nemico di essere velenosi, o in qualche modo dotati di un pessimo sapore. Ma che dire, invece, di chi vuole mantenere le sue zampe nei due contrapposti segmenti lungo l’asse delle possibilità? Un approccio alla questione che implica una forma complessa e in qualche modo trasformabile, ancora prima dell’imprescindibile imbozzolamento, che precorre l’apertura delle ali ed il decollo verso l’auspicato incontro amoroso dell’ultima ora. Forma come quella del Phyllodes imperialis (smithersi) o falena succhiatrice della frutta dal sotto-ala rosa, che come spesso capita sembra trovare il proprio appellativo dall’aspetto della forma adulta. Ma figura nelle enciclopedie, o rassegne biologiche di questi territori australiani, soprattutto durante il periodo della sua esistenza in cui conserva la forma larvale, di un bruco tozzo lungo fino a 12-15 cm. Capace d’inscenare, ogni volta lo ritenga necessario, la ragionevole imitazione di una lucertola predatrice, o alternativamente l’immagine inquietante di uno spirito tornato dall’altro Mondo, giunto sulla Terra per punire e redarguire i malvagi. Una dote inerente, quest’ultima, che potrebbe bastare ad elevarlo tra gli animali maggiormente rappresentativi dello sforzo collettivo nella conservazione della biodiversità ambientale. Se non fosse che, purtroppo, al di fuori del suo areale di appartenenza non sembrerebbe proprio conoscerlo nessuno…

evoluzione

Esperimento con l’olio elettrico dimostra la pericolosa intelligenza dei cuscinetti a sfera

Costituisce un principio basilare della fisica, la maniera in cui la via più semplice sia sempre quella preferibile per il trasferimento dell’energia. Così ogni qualvolta l’entropia dell’universo causa il verificarsi di una situazione di disturbo, condizionando i naturali processi degli eventi, ogni cosa tenderà naturalmente al ritorno della quiete: l’acqua sollevata scivola e sparisce negli anfratti; l’energia del fuoco, si disperde riscaldando un volume d’aria circostante; ciò che è vivo torna gradualmente a disunirsi, restituendo le sue risorse alla Terra. Ma sarebbe certamente lecito chiedersi, a questo punto, perché è stato vivo fino a quel momento. In che maniera una creatura estremamente complessa come il bovino che bruca l’erba, la rumina, la digerisce metabolizzandone i nutrienti, per poi concimarne la diretta discendenza come conseguenza ultima del proprio nutrimento, costituisce una soluzione “migliore” o “meno dispendiosa” che la mera fissazione dei nitrati nel sostrato tramite meri processi naturali, come la pioggia? E dove si colloca in tutto questo esattamente, la sofisticata interconnessione dei sistemi antropogenici, in cui una singola specie si è resa fautrice d’innumerevoli città, fabbriche, centrali nucleari e mezzi di trasporto dalle plurime emissioni nocive… In altri termini, chi siamo, e dove andiamo? Che una possibile risposta ad almeno due delle domande fondamentali dell’esistenza potesse venire da una breve dimostrazione scientifica compiuta presso l’università di Stanford, non è necessariamente sorprendente. Ma è la natura stessa di una simile sequenza, per i suoi elementi fondativi e l’effettivo risultato finale ammirabile nel qui video qui presente, che potremmo definire spoetizzante nei confronti di migliaia d’anni di discipline filosofiche e religioni ancestrali. Poiché non importa, a conti fatti, che tu sia un ominide capace di ricordare i decimali del Pi Greco fino alla centounesima cifra, piuttosto che una sferetta di metallo del diametro di 0.775 millimetri: l’itinerario del tuo viaggio avrà una progressione essenzialmente simile. E la stessa, identica, destinazione finale.

Non è facile determinare se fosse una notte buia e tempestosa, completa di fulmini roboanti, quella di sei anni fa in cui il Dr. A. Hubler creò la vita. Questo perché la fonte elettrica di tale processo, a differenza delle pellicole cinematografiche di un tempo, non fu fornita da un imprevedibile fenomeno atmosferico bensì l’impiego di un più pratico trasformatore, 250 volte più potente di una presa elettrica casalinga, collegato ad un filo sospeso capace di erogare una letterale “doccia” di elettroni sul bersaglio sottostante di una piastra, o capsula di Petri. Ovvero trattasi della ciotola di vetro o plastica, particolarmente comune in ambito scientifico, usata nella maggior parte dei casi per le colture batteriche o cellulari. Tuttavia riempita, nel presente caso, di un qualcosa di totalmente diverso: un mezzo cucchiaio di olio di ricino, all’interno del quale sono state poste a galleggiare svariate decine di piccole sfere di metallo magneticamente reattivo. Poco prima di irrorarle, come avrete facilmente immaginato a questo punto, di una corrente elettrica continua, capace d’indurre la ridisposizione autonoma delle stesse nella maniera più efficiente per disperdere e lasciar passare l’energia. Il che non sarebbe di per se così eccezionale, se non fosse per l’aggiunta addizionale di un campo elettrico negativo, in corrispondenza di un anello di metallo posto sul bordo stesso del recipiente. Ponendo la base di una concatenazione di cause ed effetti letteralmente impressionante, poiché tanto ci assomiglia a ricorda i processi alla base delle decisioni strategiche compiute dall’uomo…

Limpido cubismo sottolineato sulla schiena della super-cimice africana

Splende il sole al margine della savana del Mozambico, dove la vegetazione inizia a diversificarsi, e creature di ogni tipo fanno a gara per trovarsi uno spazio nel tumultuoso ecosistema estivo. Siamo a ottobre, novembre, dicembre, quando le piogge cessano ed inizia il periodo di maggior secchezza dell’aria, riuscendo indurre un latente stato di torpore negli animali vertebrati, che da tempo hanno già completato i loro compiti riproduttivi. Tutt’altra situazione vivono, del resto, gli insetti. Schiere di formiche marciano ordinate verso il proprio tornaconto, e come loro le termiti. Non c’è riposo nel vocabolario dello scarabeo della frutta, che procede alla ricerca di quel cibo che necessita per giungere l’intera estensione dei suoi cinque mesi di vita. Farfalle volano insistentemente nell’aria. E la mantide fiore, variopinta quanto l’espressione vegetativa di cui riprende l’aspetto ed il nome, si dondola insistentemente avanti e indietro, avanti e indietro, a suprema imitazione del vento mai davvero silenzioso. Ma c’è qualcosa di notevolmente piccolo, sopra e sotto alle foglie dell’ibisco, dietro alle Albizia simili a mimose, attorno al Capsicum selvatico e l’anacardio occidentale, che sembrerebbe quasi creato con l’esplicita finalità di attrarre l’attenzione. Alcuni, dall’intento particolarmente razionale e scientifico, giungerebbero a chiamarlo aposematico: ovvero dall’aspetto tanto appariscente, da creare diffidenza e persino paura nei predatori. Altri, e con essi includo buona parte del consorzio umano, più semplicemente: bellissimo. Ed è certo valido a comprendere l’effettiva portata della situazione, il fatto che l’insetto Sphaerocoris annulus sia stato soprannominato almeno negli ultimi tre quarti di secolo col nome di uno dei più grandi pittori (forse il PIÙ importante) del Novecento: Pablo Picasso in persona, che ha inventato e consacrato la corrente cubista. Eppure neanche ebbe mai ragione, o ispirazione, di dipingere una tale scena fuori dal tempo: letterali dozzine, quasi centinaia di stravaganti cimici, non più grandi di 8-10 mm ciascuna, individualmente impreziosite dal passaggio di un pennello, che attentamente vi ha dipinto una quantità media di 11 macchie ad anello verde, rosse e nere. Sfumando negli spazi negativi, con notevole attenzione ai dettagli, macchie di una tonalità verde acqua sullo sfondo di un garbato color beige. Arte, minuzia, perizia, massima delizia. Per gli occhi (al minimo) e un po’ meno per le nostre attente narici. Poiché la classificazione tassonomica di un tale protagonista, come accennato poco sopra, lo pone a pieno titolo nella famiglia degli Scutelleridae strettamente imparentati con le Pentatomoidea, ovvero la tipica cimice verde che ama occasionalmente penetrare nelle nostre case. Ma se fosse tanto bella, nell’aspetto, son pronto a scommettere che mai nessuno penserebbe anche soltanto in via teorica di andarle dietro con un foglio di giornale arrotolato, imprescindibile sinonimo artropode di perdizione.

Come rappresentanti tra i più diffusi dell’ordine cosmopolita degli emitteri, spesso chiamati in via ancor più diretta “veri insetti”, questo stravagante erbivoro non-predatorio trova quindi un ciclo vitale conforme alle caratteristiche della sua intera genìa, che lo vede deporre le uova annualmente (trattasi di specie univoltina) in agglomerati geometricamente interessanti, romboidali o rettangolari, per poi attendere pazientemente la schiusa dopo un periodo di circa 56 giorni. Al che fa seguito l’emersione, piuttosto prevedibile, delle ninfe già ragionevolmente formate dei suoi speranzosi eredi, caratterizzati da una semplice colorazione tendente al giallo paglierino. Sarà soltanto col trascorrere del lungo inverno, nelle sue calorose regioni d’appartenenza, che l’insetto potrà quindi raggiungere la sua colorazione e dimensione d’adulto, in un processo che lo fa classificare nel gruppo degli artropodi emimetaboli, ovvero soggetti a metamorfosi incompleta. Non che ciò influisca, in alcun modo apprezzabile, sulla qualità esteriore di quello che potremmo giungere a definire il “quadro” finale…

Si festeggia sulla punta estrema dell’Asia: avvistata un’intera famiglia del felino più raro al mondo

Adattamento, esperienza, sopravvivenza: nella terra gelida della Russia nell’Estremo Oriente, non troppo lontano dalla città di Vladivostok, poche creature possono vantare la stessa capacità di adattamento del leopardo di Amur, sottospecie del grande felino associato nell’idea comune agli ambienti tiepidi dell’Africa centro-meridionale, in grado tuttavia di costruire la sua discendenza sulla base di presupposti notevolmente vari. Eppure non c’è nulla, tra le sue notevoli caratteristiche evolutive, che sia stato in grado negli ultimi anni di garantire la continuativa sopravvivenza di questa creatura, se è vero che all’inizio degli anni 2000, gli esemplari rimasti in tutto il mondo includevano una cifra di circa 35, molti dei quali custoditi in cattività. Ma le cose cambiano e come c’insegna la vicenda del panda gigante, dove c’è l’intento di fare del bene, fondato su precisi metodi scientifici ed approcci di efficacia comprovata, c’è ben poco che un destino gramo possa mettere sulla strada di una specie destinata ad esistere, nonostante tutto, e resistere per gli immediati secoli a venire. O almeno questo è ciò che siamo autorizzati a sperare, dopo l’ultima testimonianza raccolta, grazie a telecamere faunistiche disseminate nell’ecoregione delle foreste manciuriane, dove in epoca recente simili quadretti hanno ricominciato ad apparire saltuariamente, grazie allo sforzo di conservazione compiuto dalle istituzioni locali. A presentare il video al pubblico ci pensa Ivan Rakov, direttore e portavoce del parco di 2.799 chilometri quadrati “La Terra dei Leopardi”, fondato nel 2012 nella zona di Primorsky con l’esplicita intenzione di offrire un porto sicuro a queste splendide creature, nonché la loro lontana e meno rara parente, la tigre siberiana. Tra il dire e il fare, come si è soliti affermare, c’è tuttavia la vasta taiga innevata dei reconditi recessi siberiani, ed è pur sempre straordinariamente difficile, per queste creature, portare fino all’età dell’indipendenza ben tre piccoli eredi, ciascuno dei quali rappresenta in primo luogo un’ulteriore bocca da sfamare per l’indaffarata madre cacciatrice, così come evidentemente fatto con successo dall’allegra famigliola oggetto della rilevante press release, i cui protagonisti appaiono sicuri di se, attenti e perfettamente in salute, mentre scrutano da un promontorio quello che i naturalisti hanno ipotizzato essere un animale di qualche tipo, probabilmente destinato a cader vittima della loro inevitabile fame.

Il leopardo della regione di Amur, nome scientifico Panthera pardus orientalis, rientra dunque tra le sottospecie a rischio d’estinzione critico secondo la classificazione dello IUCN, una triste medaglia riservata solamente a quelle creature la cui sopravvivenza risulta allo stato dei fatti attuali sospesa letteralmente a un filo sottile, avvolto attorno al braccio di coloro che riescono ad attribuire il giusto valore alla biodiversità corrente. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, esso rappresenta infatti la convergenza di particolari tratti, in grado di differenziarlo in modo significativo dai suoi parenti: in primo luogo, la prevedibile lunghezza maggiore del pelo ed le macchie di quel manto, maggiormente distanziate al fine di meglio adattarsi al mimetismo tra la vegetazione di questi luoghi. Inoltre, le dimensioni sensibilmente più piccole rispetto alla media dei leopardi, con 32-48 Kg per il maschio, 25-42 per la femmina. Completa il quadro, una maggiore propensione ad arrampicarsi sugli alberi, metodologia apprezzata dall’animale per potersi assicurare un luogo sicuro dove consumare le prede recentemente catturate. Creatura niente affatto socievole con i suoi simili, come nel caso di molti altri grandi carnivori, questa tipologia di predatore necessita inerentemente un area di caccia particolarmente vasta al fine di sostenere se stesso, ed ancor più quando sono presenti i cuccioli, avendo reso semplicemente impossibile garantire la sua sicurezza contro i molti cacciatori di frodo, interessati alla preziosa pelle e le ossa utilizzate nella medicina cinese, almeno fino alla costituzione di un’area sottoposta a stretto regime di sorveglianza dove gradualmente, uno dopo l’altro, un certo numero di esemplari è stato riportato gradualmente allo stato brado. Una scommessa particolarmente rischiosa eppure, in un certo senso, l’unica in grado di concedere un significato durevole allo sforzo per la conservazione di simili creature, così estremamente rappresentative di un particolare, ormai quasi perduto stile di vita…