Ci sono luoghi, dall’antica e importante vicenda storica, presso i quali la principale attrazione turistica finisce per essere un singolo gesto, eternamente ripetuto dai visitatori curiosi, secondo un rituale che di ben poco è cambiato attraverso i secoli. Così come i fotografi della torre di Pisa, che cercano d’inquadrare i propri compagni di viaggi mentre ne falsano la prospettiva sulla pubblica piazza, nel territorio d’India dello stato dell’Andhra Pradesh, ben pochi varcherebbero queste sacre mura senza portare con se una tovaglia, un canovaccio, oppure qualcosa di oblungo da far penetrare al di SOTTO. Del blocco granitico da svariate tonnellate, che costituisce una delle molte colonne riccamente ornate del sancta sanctorum del tempio dedicato all’Avatar di Shiva Veerabhadra, presso la cittadina di Lepakshi, non troppo distante da Bangalore. Il quale, in maniera piuttosto insolita, non sembrerebbe poggiare sul pavimento. O almeno non completamente, come ci spiega con precisione l’autore di questo video Dong Trieu, che sembra aver dedicato alla questione una lunga sequenza di pensieri, giungendo infine alla conclusione che nonostante l’esistenza di un “trucco” (la pietra poggia in corrispondenza di un angolo) esso costituisca cionondimeno una delle meraviglie architettoniche della sua intera nazione. Eventualità condivisa, a quanto sembrerebbe, dai precedenti funzionari del governo coloniale inglese, che tentarono di svelarne il funzionamento danneggiandolo e lasciandolo in posizione parzialmente inclinata: un altro punto di contatto, se vogliamo, con il campanile della cattedrale di Santa Maria. L’epoca di completamento per una mera coincidenza poi, non è così distante, visto come le possenti mura di un simile luogo di culto furono messe assieme, con una tecnica delle pietre cesellate ed incastrate fra di loro non dissimile da quella dei edifici Maya di Machu Picchu, durante la dinastia coéva dei re Vijayanagara (1336-1646) per volere dei due governatori e fratelli Virupanna Nayaka e Viranna, affinché al suo interno abitasse in totale ascesi il saggio vedico Agastya. Benché esistano leggende locali che fanno risalire, almeno alcuni degli elementi, ad un’epoca molto più antica. E alla situazione che venne a crearsi per l’amore smodato nei confronti di due donne.

Sita era la diretta discendente della dea della Terra Bhūmi, che scelse di vivere tra gli umani come figlia adottiva del re Janaka di Videha. Riuscendo ad affascinare, con la sua naturale bellezza e l’aura straordinaria, niente meno che il principe Rama, il settimo avatar del dio Vishnu. Se non che i due, scelto di vivere in esilio assieme al fratello di lui nel territorio di Lakshmana, finirono per attrarre l’attenzione del potente Ravana, il sovrano demoniaco del regno di Lanka, che senza la benché minima esitazione, la portò via con la forza. Questa vicenda, alla base della principale guerra del lungo poema epico Mahābhārata, fu alla base d’innumerevoli battaglie, gesta eroiche e sacrifici, tra cui il primo fu quello di Jatayu, l’uccello magico simile ad un’aquila che faceva parte del vasto seguito di Vishnu. Il quale, assistendo dall’alto all’efferato rapimento, si lanciò subito all’inseguimento del re, se non che questi, proprio nel mezzo delle lande desolate, non rivelò il suo vero e possente aspetto. Allora Ravana, nella sua guisa di vero appartenente alla schiatta dei demoni Rakshasa, si sollevò in piedi sul suo carro, con dieci teste e centinaia di braccia, ciascuna delle quali impugnava un’arma terrificante, il ventre rigonfio per effetto del nettare dell’immortalità. I due combatterono nei cieli del mondo, finché inevitabilmente, l’imprudente Jatayu si vide strappare le ali e precipitò rovinosamente al suolo. Mentre il malvagio riprendeva la sua fuga, quindi, Rama giunse sulla scena, trovando l’amico volatile morente. Così dandogli l’estremo saluto pronunciò le famose parole “Le, Pakshi” ovvero in lingua telugu: “Alzati, uccello”. Gli umani, che avevano sentito il suo grido di dolore, decisero quindi di scegliere questo nome per l’intera città, e il luogo di culto che sarebbero sorti sulla scena di un simile tragico evento. Ma il tempio di Lepakshi, che come dicevamo è anche associato al nome di Veerabhadra, ospita al suo interno una statua in pieno armamento bellico di uno spaventoso guerriero, che aveva amato, anch’egli, una leggiadra fanciulla e che se l’era vista sottrarre per un crudele scherzo del fato. Si trattava di una delle personificazioni terrene più terribili del dio Shiva, che dopo un lungo periodo d’impegno spirituale da parte di lei, aveva scelto di lasciarsi conquistare da Sati, la figlia del re che era figlio di Brahma, Daksha. Se non che quest’ultimo, circondato dai maggiori lussi terreni, provava disprezzo per la vita condotta dal genero, che abitava tra i poveri, portava la barba lunga e ricopriva la sua pelle di cenere come i guru itineranti, circondato dall’ordine dei suoi devoti Bhutagana. Così che un giorno, invitata sua figlia a palazzo con la scusa di uno yajna (sacrificio) a Brahma, prese a criticarla di fronte a tutta la corte, ricoprendola di insulti così terribili che la spinse a suicidarsi, gettandosi nel fuoco. Questo fu un terribile errore. Quando Shiva venne a conoscenza della notizia, subito si tagliò un capello e lo divise in due. Da tali frammenti, quindi, scaturirono i due avatara Veerabhadra e Bhadrakali, tra i più pericolosi guerrieri che fossero mai vissuti. Questi si posero alla guida dell’armata dei Bhutagana, e presero d’assalto il palazzo di Daksha.

templi

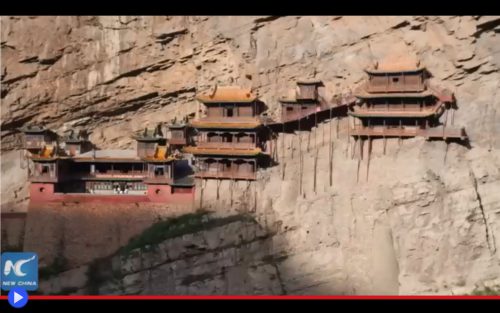

Nel monastero sospeso oltre il baratro della montagna

I grandi eroi definiscono l’ideale cavalleresco all’interno di un epoca, ciò che un popolo considera meritorio sopra ogni altra caratteristica, nei personaggi capaci di lasciare un segno nella storia. Queste persone infuse di un potere ulteriore, spesso sovrannaturale, che può permettergli di compiere imprese del tutto al di fuori della nostra portata. Gente come il monaco Liao Ran, che secondo una leggenda del popolo dei Tuoba, avrebbe costruito completamente da solo il “Monastero sospeso nel grande vuoto” (Xuánkōng Sì) edificio incluso più volte nell’elenco dei 10 più precari, oppure pericolosi edifici del nostro intero pianeta. Strana definizione, per un qualcosa che resta perfettamente stabile da un periodo di oltre 1500 anni, grazie all’incredibile scienza posseduta dal suo costruttore. Non poi così strana, quando si prende atto di dove sia stato eretto, e la natura delle sue stesse fondamenta. Se così vogliamo scegliere di chiamarle. La residenza monacale in questione, ormai da tempo trasformata in un tempio oggetto di lunghi pellegrinaggi, sorge in effetti su un’ampia serie di sottilissime palafitte lignee, conficcate nel fianco stesso del picco di Heng nella provincia dello Shanxi, una delle cinque montagne sacre della Cina, ad un’altezza di 75 metri dal suolo. E per quanto ci si tenti di ragionare sopra, o si scelga d’attribuire realmente l’assistenza del Buddha Sakyamuni all’ineccepibile architetto della situazione, sarebbe impossibile arrivare alla conclusione che esse riescano a sostenere il peso di queste 40 stanze, con 80 sculture di Dei, demoni e sovrani aggiunti nel tempo, appartenenti a ben tre dottrine religiose differenti. Lo Xuánkōng è in effetti l’unico sito al mondo ad essere dedicato egualmente al Taoismo, Confucianesimo e Buddhismo, quest’ultimo la più grande innovazione culturale, importata attraverso il commercio durante la dinastia dei Wei Settentrionali (386-534 d.C.) ritenuta l’epoca della sua prima edificazione. Ma non c’è niente di proveniente da fuori, nella tecnica alla base della surreale disposizione di queste sale; si potrebbe anzi affermare, senza alcun timore di stare esagerando, che il metodo impiego sia la quintessenza stessa del sapere tecnologico del popolo sinizzato dei Tuoba, ed attraverso un dominio militare destinato ad estendersi a tutto il territorio della Cina (Tuoba Gui sarebbe passato alla storia come il primo imperatore degli Wei, Daowu).

Questo perché si trattava, in maniera forse non del tutto evidente, di una soluzione dall’impiego per lo più militare. Avete presente la Grande Muraglia del 215 a.C? Osservando la Storia, coloro che avevano testimoniato l’efficacia di una tale opera monumentale nel tenere lontane le orde dei barbari settentrionali, avevano da lungo tempo compreso il nesso cruciale del suo segreto: non tanto l’essere invalicabile, o impossibile da scavalcare, quanto la capacità di offrire una strada sicura, lunghissima e perfettamente livellata, per l’invio delle truppe attraverso le enormi distanze di questa futura nazione cinese. Attraverso valli, pianure, fiumi… Montagne. Ma poiché non tutti potevano disporre della manodopera virtualmente illimitata del primo grande Imperatore, la figura al tempo stesso riverita e temuta di Qin Shi Huang, ben presto si iniziò ad adottare soluzioni di un tipo differente. Una di esse era la cosiddetta strada del cielo, un approccio consistente nello scavare fessure nel fianco dei massicci montuosi, ed infiggere al loro interno delle possenti travi. Sulle quali, a loro volta, trovavano posto delle passerelle in legno, sufficientemente ampie e solide da sostenere un’intera schiera di uomini in marcia. Ancora oggi, il segno della passata esistenza di simili strutture è visibile in molte delle zone più montuose della Cina, tra cui le province dello Shanxi, dello Hunan e dello Shandong, grazie ai tasselli residui innaturalmente quadrati o rettangolari faticosamente scavati da orde di manovali esperti, tramite l’impiego di nient’altro che mazza e cesello. In alcuni casi moderni, gli antichi viali sono stati sostituiti con passerelle per attirare i turisti, vedi le numerose “camminate trasparenti” che spesso attirano l’attenzione del vasto popolo di YouTube. Ma l’interpretazione, per molti versi, più estrema dell’intera faccenda è probabilmente questa dell’unico monastero pluri-sincretista, una struttura edificata con più di una singola finalità.

Lo Zen dei monaci con il cestino sulla testa

Li chiamavano komusō. Eleganti nella loro enigmatica stranezza, compunti e al tempo stesso passionali, perfettamente immobili mentre soffiano con tutto il proprio fiato dentro al mistico cilindro di bambù. Questi monaci del vuoto, gli esponenti di una setta che ebbe, al suo apice durante l’epoca Edo (1603-1868) oltre 100 templi disseminati in tutto il Giappone, sono una vista non del tutto infrequente nelle espressioni mediatiche moderne di quel paese. Spesso li abbiamo visti, per fare un esempio, nel cinema di arti marziali. Pronti a sfoderare il coltello nascosto nel flauto, oppure la corta spada indossata di traverso dietro la schiena. Eppure chi di noi può dire, veramente, di sapere chi fossero costoro? Portatori di un’oscura novella, o per meglio dire un kōan, (“paradosso”) praticanti di un muto proselitismo. Poiché credenza fondamentale della Fuke-shū, una derivazione mistica del Buddhismo Rinzai del monte Hiei, era che il segreto per raggiungere l’illuminazione non potesse essere in alcun modo compreso, e quindi tanto meno narrato al prossimo o trasmesso in una maniera semplice e diretta. Benché l’atmosfera in cui esso poteva verificarsi, in qualche maniera, potesse venire espressa attraverso un suono. Quello della musica, che in determinati ambienti veniva definita l’essenza della suizen, 吹禅 – meditazione soffiata; in netta contrapposizione con la zazen, 坐禅 – meditazione da seduti. Così nacque quella particolare figura di musico itinerante dotato di shakuhachi (尺八 – il flauto lungo 8/10 di un piede) e la testa coperta dal particolare copricapo in vimini, nominalmente concepito per annullare la percezione dell’Ego, in un’importante espressione esteriore del sentire buddhista. Ma che secondo il popolo serviva, invece, a nascondere la precisa maniera in cui veniva suonato il sofisticato strumento di bambù. E che invece alla fine dell’epoca del Bakufu, il governo dell’onnipotente Shōgun, finì per avere un terzo, ben più inaspettato scopo: nascondere l’identità delle sue spie.

Un curioso ed inaspettato binomio che trova la più chiara dimostrazione nell’aspetto tutt’altro che rustico di queste figure itineranti con l’abitudine di chiedere l’elemosina, le quali soprattutto nell’epoca tarda erano spesso dotate di kimono di seta nera e un rakusu, il vestimento simile a un grembiule indossato da tutti i monaci Zen, costruito anch’esso con strisce di stoffe pregiate. Non senza sollevare parecchie critiche da parte della popolazione. Tale opulenza perché, molto spesso, i komusō venivano ordinati tra la classe dei samurai rimasti senza lavoro o un signore feudale (i cosiddetti ronin) dopo il termine della guerra civile, con l’apocalittica ma risolutiva battaglia di Sekigahara (21 ottobre 1600). La nuova elite del clan trionfatore dei Tokugawa, dunque, pensò bene di acquietare questa potenziale massa di rivoltosi e dissidenti, offrendogli in concessione una serie di privilegi. E nel farlo, come molti prima di quel momento, usò il pretesto della religione. Sarebbe tuttavia un errore pensare che la cultura della scuola Fuke-shū abbia trovato la sua massima espressione in quell’epoca, con finalità di sfruttamento per lo più materialistiche. Quando essa trovò terreno fertile in Giappone per la prima volta nel 1254, con il ritorno dalla Cina del monaco viaggiatore Shinchi Kakushin, alias postumo Hottô Kokushi, che nel XIII secolo si era recato per incontrare il 17° discendente del semi-mitico fondatore Puhua. Questa figura monastica vissuta attorno all’800 d.C, facente parte degli allievi del celebre maestro Zen Linji Yixuan, che era famoso per il suo eclettismo e la capacità di comprendere la natura più effimera della disciplina Zen. Estremamente indicativa è ad esempio la storia dell’anziano maestro Panshan Baoji, che al momento in cui seppe che la morte stava per sopraggiungere, chiamò gli studenti affinché qualcuno potesse dipingere un suo ritratto per la posterità. E quando nessuno di loro ebbe il coraggio di dichiararsi all’altezza, Puhua accettò immediatamente, prima di fare una capriola e scappare via. Oppure quella del pranzo formale durante cui Yixuan gli disse “Un capello inghiotte il vasto oceano, un seme può contenere il monte Sumeru” al che l’allievo diede un calcio al tavolo, rovesciandolo. E quando il giorno dopo l’insegnante lo chiamò “rozzo individuo” rispose affermando: “Cieco signore, dove è possibile predicare la raffinatezza nel Dharma (insegnamento) del Buddha?”

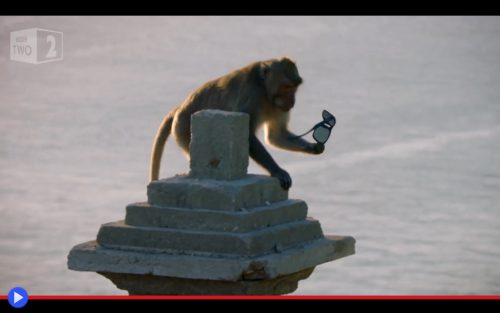

La visione fluida che ha la scimmia della proprietà privata umana

Ponderosa e inarrestabile, la ruota dell’evoluzione avanza lungo la sua corsa alla ricerca della massima efficienza, intelligenza, completezza nello sfruttamento di ogni minima risorsa biologica nel metodo migliore. Automobili. Aeroplani. Astronavi: null’altro che la mutazione dei comuni presupposti dello spostamento, a più livelli, lungo spazio, cielo ed aria. Ma se un conto è la tecnologia, per la quale non abbiamo nulla da invidiare a chicchessia, ce n’è un’altro in cui noi umani avremmo spazio per formarci un opinione più completa. È la capacità di vivere il minuto, intensamente, capendone il significato sussistente. Ed è per questo, come dicevamo, che nasciamo dalla rotazione di una cosa tonda. Il che vuol dire, geometricamente, che talvolta siamo proprio noi, a ritrovarci messi sotto dalle circostanze. Non che questo sia per forza un disonore. Dopo tutto, è la più pura verità che i nostri ben più irsuti cuginetti, tutte queste scimmie, agili primati, gran gorilla, piccoli gibboni e così via, non sono in alcun modo meno “avanzati” di noi, provenendo dalla stessa interminabile sequela di epoche distanti, poi remote, infine prossime e contemporanea. Poiché quando si dice che noi discendiamo da costoro, non s’intende quelle che vediamo nei documentari. Bensì la PROTO-scimmia, colei che in solitudine magnifica, al giro ennesimo del succitato movimento, finì per evolvere la sua materia grigia, prima che i muscoli, o i riflessi, o la vista sopraffina. Così l’uomo è il prodotto di milioni di anni di ulteriori perfezionamenti. E così, pure, il macaco mangiatore di granchi dell’Indonesia (Macaca fascicularis). Che in effetti tutto mangia, tranne i granchi, poiché ormai da tempo si è adattato non soltanto alla natura, ma anche alle peggiori norme del moderno vivere incivile.

Fate un giro, se vi capita, nella foresta delle scimmie di Ubud, presso l’isola di Bali, dove altri 10.000 turisti mensili giungono teoricamente, allo scopo di osservare i santuari del Tri Hata Karana, disciplina che ha lo scopo d’insegnare la serenità nell’affrontare le più ardue peripezie del quotidiano. Ma che in effetti vengono, più che altro, per scoprire il più meraviglioso caravanserraglio di queste creature obese, eppure agili, malefiche nel loro agire, con l’acume più affilato della lama di un chakram indiano. Fate questo giro, dunque, ma mettete nella borsa occhiali da sole, cellulare, portafogli, macchina fotografica, PASSAPORTO e chi più ne ha, ne metta. Quindi stringete questo involucro con tutta la forza di cui disponete, poiché in effetti, è (quasi) esattamente così. Ma soprattutto, acquistate le banane che vendono all’ingresso, per darle in pasto alle feroci gang scimmiesche che vi scruteranno con cupidigia durante l’avanzata sul sentiero prefissato. Questi candidi macachi hanno infatti appreso, ormai da molti anni, che c’è un modo fantasticamente efficiente per avere ciò che vogliono dai turisti. Che poi sarebbe, rubargli le cose. Tutto quello su cui riescono a mettere le loro agili manine, incluso il contenuto delle tasche, gli accessori sulla testa e sul volto, collane, bracciali… Praticamente non c’è nulla che risulti essere del tutto al sicuro. Una volta compiuto il furto, quindi, la scimmia si rifugerà ad un distanza di sicurezza. Aspettando che la vittima, secondo quanto previsto dal piano, tiri fuori il suo cibo migliore. Inizia quindi una bizzarra pantomima, come una sorta di conflitto tra giganti, in cui la persona offre, in sequenza, tutto quello di cui dispone. Mentre la dispettosa creatura valuta, considera ed infine, approva. Ogni scimmia, naturalmente, ha il suo cibo preferito. E ad alcune non basterà neppure la banana, ben sapendo che dentro la borsa succitata, molto spesso, ci sono merendine, patatine, cioccolata. Ora, naturalmente dargliele sarebbe severamente proibito. Ma una volta che la scimmia ti ha rubato qualcosa, t’importerà ancora della sua salute? In fin dei conti recuperato l’oggetto in questione, per il quale l’animale non ha ovviamente alcun tipo d’impiego, ti resterà pur sempre la banana. Ed è proprio questo, in ultima analisi, il nesso fondamentale della questione…