L’avanzata tedesca nei territori polacchi oggetto del trattato di Versailles alla fine del 1939 viene generalmente riassunta nei programmi scolastici come “rapida e priva di resistenza”. Un conflitto della durata di un mese in cui la superiorità tattica e operativa della Wehrmacht si mostrò per la prima volta sul palcoscenico internazionale, rivelando a tutti la straordinaria portata del rinnovato problema che stava per profilarsi nel territorio europeo. Qualora s’intenda approfondire maggiormente la questione, tuttavia, sarà possibile avvicinarsi a una serie di battaglie lunga un mese in cui non fu certo la mancanza di capacità o il morale, a impedire un capovolgimento sul nascere di una delle più grandi tragedie della storia umana. Bensì un’evidente quanto incolmabile superiorità tecnologica, in grado di cambiare sensibilmente le caratteristiche di quella che potesse definirsi un’efficiente macchina da guerra e rendendo istantaneamente obsoleta la maggior parte di quanto era stato considerato fino a quel momento l’assoluto stato dell’arte. Contrariamente a quanto siamo stati spesso indotti a pensare, infatti, il comando generale di Varsavia disponeva di un esercito ben organizzato e capace di schierare, tra le sue risorse maggiormente significative, una quantità di esattamente 870 unità corazzate, da contrapporre ai circa 2700 panzer inviati oltre i confini dalla Germania. Ciascuna relativamente moderna dal punto di vista della corazzatura ed armamento, capace di muoversi ad un ritmo sostenuto e dotata di un armamento capace d’impensierire qualsiasi reparto di fanteria meccanizzato… Ma il TKS, compatto tankette di 2,5 tonnellate, era figlio di una concezione di guerra ormai vecchia di circa un decennio. In cui l’approccio metodologico all’avanzata sotto il fuoco nemico partiva dal presupposto secondo cui fosse possibile aggirare l’avversario dotato di un arco di fuoco inferiore ai 360 gradi offerti dalla cognizione della torretta motorizzata, l’idea che tanto profondamente aveva rivoluzionato il concetto stesso di conflitto tra veicoli sul campo di battaglia moderno. E con l’obiettivo principale di accompagnare i principali mezzi pesanti di uno schieramento oltre le trincee, coprendo i loro fianchi mentre i resto appiedato dell’armata s’industriava per superare l’ostacolo e scardinare ogni difesa posta in essere dalla controparte. Sulla base di un progetto inglese risalente al 1927, prodotto dalla Vickers-Armstrong inizialmente per l’esportazione nei principali paesi europei, che tanto aveva fatto per modificare le regole di un futuro conflitto, ormai paventato a più livelli tra i confini delle nazioni in corsa verso l’ammodernamento dei loro sistemi di combattimento. Il suo nome scelto, a quell’epoca, era Carden Loyd dall’interpretazione tecnologica che era stata offerta dall’omonima compagnia di trattori, sulla base di un’idea dell’ingegnere e maggiore militare Giffard LeQuesne Martel. Sebbene successivamente all’acquisto di un primo lotto di 10 unità, l’esercito polacco avesse immediatamente deciso di apportare una serie significativa di miglioramenti. Così piuttosto che produrre localmente su licenza il veicolo, venne coinvolta l’azienda PZI ed il tenente Stanisław Marczewski, che disegnò una versione riveduta e corretta del sistema di guida e sospensione, con nuovi rulli tendi-cingolo e un’ulteriore ruota motrice posteriore. In qualità di armamento venne scelta una mitragliatrice Hotchkiss wz. 25 o 30 da 7,92 mm, mentre la corazza frontale venne ispessita fino a 10 mm, incrementando sensibilmente i propositi di sopravvivenza dell’equipaggio composto da sole due persone. Rinominato in tale accezione con l’acronimo TK e numerato in serie successive da 1 a 3, il carretto veniva quindi inzialmente classificato sulla base del motore d’adozione: un Ford Type A da 22,5 cavalli per il primo, il Type B da 40 per il secondo. Mentre la terza versione, che mantenne quest’ultimo impianto, vantava ulteriori perfezionamenti al sistema di trasmissione ed una visibilità migliore per il comandante/artigliere. Verso la prima metà del 1933, tuttavia, il TK-3 venne sottoposto ad un ulteriore progetto di miglioramento, che avrebbe condotto ben prima dello scoppio della guerra allo schieramento della sua versione profondamente rivisitata TKS, dotata di motore Fiat 122 AC a 6 cilindri (potenza 42 cavalli) e giungendo al veicolo che nei fatti, si sarebbe contrapposto all’avanzata inarrestabile dei tedeschi.

battaglie

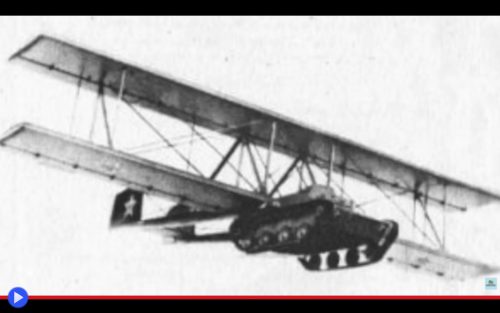

A mali estremi, carri armati sovietici volanti

Titolava con entusiasmo un settimanale scientifico e tecnologico dell’estate del 1932: “Immaginate quelle due formidabili armi della guerra, l’aeroplano e il carro armato, combinate in una singola macchina di distruzione! Per quanto fantastica possa sembrare una tale idea, sta per diventare una realtà nell’esercito dello Zio Sam. Continuate a leggere per scoprine la storia…” Seguivano disegni e qualche fotografia di un piccolo autoblindo, dall’aspetto ragionevolmente corazzato, fornito di una doppia coppia d’ali, una coda e un singolo, gigantesco motore, il tutto progettato da un certo J. Walter Christie, “celebre costruttore di carri armati”. Molto a lungo una volta raggiunto l’apice dell’Epoca Industriale, questa fantasia aveva rimbalzato nella mente degli ufficiali militari, una combinazione di ciò che è lento, solido e possente, assieme alla rapidità, agilità e velocità dei cieli. E laddove la più funzionale realizzazione di quest’incontro può essere individuata nell’effettivo decollo dei primi aerei da attacco al suolo corazzati, uno su tutti il celebre IL-2 Sturmovik sovietico, in molti continuarono a coltivare un’interpretazione più letterale del concetto, in cui l’effettivo veicolo in grado di respingere la fanteria guadagnava la capacità di comparire all’improvviso dietro le linee nemiche, ottenendo il più perfetto accerchiamento immaginabile all’interno di un manuale militare. Con l’ineccepibile visione di Mr. Christie destinata a rimanere per così dire sospesa in aria (pare, infatti, che in tutti gli stati uniti non ci fosse una singola pista di decollo sufficientemente lunga per riuscire a realizzare il suo sogno) un simile obiettivo sarebbe stato perseguito per vie traverse in parallelo da un certo numero di nazioni, già coinvolte in quel vortice di rivalità reciproche che sarebbe stato destinato, entro una quindicina d’anni, a sbocciare nel grande fiore vermiglio della seconda guerra mondiale. I primi a fare esperimenti col trasporto di truppe e veicoli pesanti, paradossalmente, furono proprio i tedeschi nel 1940, mediante l’impiego tattico del DFS 30, un aliante da traino capace di trasportare nove uomini e i relativi armamenti impiegato con successo ed in gran numero durante la presa della fortezza belga di Eben Emael. Una capacità di carico massima di 1.200 Kg, tuttavia, non avrebbe mai permesso a questo velivolo di trasportare un mezzo corazzato realmente degno di questo nome. Interessanti sviluppi, dunque, sarebbero giunti con il proseguire della guerra e l’estendersi del Fronte Orientale, mentre gli Inglesi trasferivano nell’estate di quello stesso anno il loro carro leggero Tetrarch (7,6 tonnellate) al servizio aereo mediante l’impiego dei poderosi alianti GA Hamilcar, veri e propri mostri dei cieli grandi quanto un bombardiere Lancaster e dalla capacità di carico di fino a 8.000 Kg. Ben prima che un tale impressionante sistema potesse essere sfruttato con successo nel corso dello sbarco in Normandia, caricando sugli alianti anche il veicolo americano M22 Locust (7,4 tonnellate) la singolare storia dei carri armati volanti ebbe modo di arricchirsi di un capitolo meno noto e per certi significativi versi, ancor più notevole ed affascinante. Tutto nacque da una sincronia d’eventi e l’eccessiva disponibilità di particolari risorse in confronto ad altre, nel corso di uno dei periodi più drammatici nella storia di Russia.

La Grande Guerra Patriottica per la difesa della Madre Patria, come viene commemorata attraverso l’annuale parata dei primi di maggio in tutte le principali città del paese, o anche “il più significativo conflitto nella storia dei carri armati” nella mente di milioni di storici amatoriali, costruttori di modellini e giocatori di videogiochi. Quando la Wehrmacht, facendo da principio affidamento sui brillanti successi ottenuti in Europa mediante l’impiego della sua arma più temibile, il Panzer, scoprì come l’uomo a Mosca fosse stato in grado di sviluppare un qualcosa di altrettanto temibile ed ancor più resistente: i carri della serie T-34 e i KV, le cui corazze potevano deviare agilmente, con qualche occasionale riserva, ogni tipo di munizione scagliata al loro indirizzo dalle macchina da guerra tedesche. Il problema tuttavia è che trattandosi di tecnologia nuova, di simili meraviglie della tecnica all’inizio del conflitto non ce n’erano semplicemente abbastanza. Ragion per cui i sovietici si ritrovarono a dover schierare, in numero abbastanza considerevole, una macchina antiquata come il carro leggero T-30, soltanto parzialmente ri-ammodernato verso l’acquisizione dell’ambizioso nome di T-60, benché impiegando al meglio le sue 5,8 tonnellate di peso potesse competere al massimo, a quel punto della guerra, con il ruolo di perlustrazione e supporto di fuoco a cui era stato relegato l’ormai obsoleto Panzer II. Il che bastava a concedergli, del resto, l’affinità elettiva con un sogno condiviso da ogni singolo progettista delle contrapposte fazioni in guerra: la potenziale capacità, dietro adeguata preparazione, di spiccare finalmente il volo. E quando al sopraggiungere del 1942 venne coinvolto nel progetto, finalmente, il rinomato ingegnere aeronautico e già costruttore d’alianti Oleg Antonov, apparve chiaro che un simile sogno sarebbe stato finalmente andato incontro a realizzazione…

A proposito del pettine guerriero dello spadaccino rinascimentale

Giunti a quel punto, uno scudo non sarebbe andato più bene: immaginate un gentiluomo del XVII secolo con la sua spada lunga e leggera, d’Inghilterra, Francia, Spagna o altro grande territorio d’Europa, che in un’epoca in cui l’armatura è stata giudicata ormai da tempo obsoleta (causa eccessiva diffusione delle armi da fuoco) ancora porta assieme a se un orpello poco maneggevole di forma discoidale, da frapporre all’eventuale affondo del suo nemico! Non si può certo negare, d’altra parte, che la difesa sia fondamentale in un qualsivoglia confronto all’arma bianca, al punto che lasciare l’altra mano priva d’implementi è come dire a chi si ha innanzi: “Attacca pure questo lato, sono scoperto”. Ecco dunque la semplice ragione d’esistenza del main gauche, letteralmente “mano sinistra”, pugnale con un’ampia protezione per la mano appeso normalmente alla cintura al centro esatto della schiena, con l’impugnatura rivolta dalla parte dell’omonimo arto del suo proprietario, per essere sfoderato in contemporanea alla spada da striscia nel momento dell’imprescindibile necessità. É del tutto ragionevole pensare, tuttavia, che trovandosi a bloccare il colpo di una spada col pugnale, approcci specifici possano portare a risultati maggiormente risolutivi. Vedi il caso di chi dovesse riuscire, con movimento del suo polso allenato, a deviare e intrappolare l’arma del suo avversario, giusto il tempo necessario per vibrare un colpo in grado di spostare a suo favore l’asse del combattimento. Risultato che potrebbe giungere, idealmente, da: 1 – Anni ed anni di allenamento, oppure 2 – L’ausilio tecnologico di uno strumento creato, per così dire, ad hoc.

Swordbreaker è il termine in lingua inglese, probabilmente creato in epoca moderna o vittoriana, per riferirsi a un tale oggetto, di cui possediamo alcuni esemplari di riferimento, giunti fino a noi nelle armerie di antiche dimore e castelli. Vedi, ad esempio, le lame A867, and A868 della Wallace Collection, esposte presso la casa londinese dell’omonima famiglia nobiliare inglese, il cui aspetto complessivo presenta verso i posteri una singolare anomalia: uno dei due lati della lama il quale, invece che essere affilato, si presenta con profilo dalla pronunciata dentellatura, tanto profonda da raggiungere, e superare, il centro esatto dell’arma. Anche senza fornire la traduzione italiana del termine, normalmente fatto corrispondere al termine composito “spezzalama”, l’impiego ideale dell’oggetto appare quindi piuttosto chiaro: intrappolare l’arma principale dell’ipotetico avversario, fornendo un qualche significativo grado di controllo suoi suoi movimenti secondo l’approccio precedentemente accennato. Il che del resto sembrerebbe aver suscitato, nella trattazione divulgativa dei molti appassionati di spade che operano attraverso le vaste regioni di Internet, un significativo numero d’interrogativi. Soprattutto quando si considera, come dimostrato nel nostro video di apertura dell’esperto Tod’s Workshop, che l’arma poteva funzionare ed anche piuttosto bene, per lo meno nella maggior parte delle sue circostanze d’impiego, eppure siano molto pochi gli esempi giunti intatti fino a noi, attraverso una quantità di secoli abbastanza breve da riuscire a garantire la sopravvivenza di ogni sorta di strumento d’autodifesa di quei vecchi tempi. Circostanze, queste, che lasciano intuire un’inspiegabilmente bassa diffusione di tale barriera portatile d’acciaio, pronta da estrarre nel momento in cui la situazione dovesse iniziare ad assumere le tinte forti di un potenziale duello…

I 130 cannoni del forte che sconfisse la peste a San Pietroburgo

Ci sono molti modi per porre fine a una guerra ed il più semplice, di sicuro, non è l’attacco bensì un’ottima difesa. Verso la metà del 1721, secondo un famoso aneddoto, lo zar Pietro il Grande invitò l’ambasciatore svedese a fare un giro in barca nel golfo di Finlandia, presso l’indaffarato porto della città sulla foce del fiume Neva, da lui fondata e che portava il suo stesso nome. “Per quanto possa essere forte la vostra marina, non prenderete mai San Pietroburgo” affermò il potente sovrano, indicando le fortificazioni sull’isola di Kronstadt e le alte mura del Kronshlot, fortezza fatta sorgere direttamente dal fondale antistante reclamato al mare, per poi passare all’imponente cittadella di Pietro e Paolo, sull’isola delle lepri. E si narra che a tal punto restò colpito, il dignitario straniero, per la quantità di bocche da fuoco, soldati e munizioni evidentemente nascosti all’interno di simili strutture, da non aver nulla da replicare o contrapporre nella discussione. Così che pochi mesi dopo, secondo il seguito del racconto, venne firmato il trattato Nystad, che avrebbe posto la fine a un sanguinoso conflitto durato più di vent’anni. Per tutto l’inizio dell’epoca moderna, d’altra parte, c’era ben poco che anche la più imponente nave da guerra potesse fare contro una fortezza pesantemente armata, anche considerato il famoso detto secondo cui “Un cannone sulla terra ferma vale un’intera fregata” data la maggiore stabilità, lo spazio per caricarlo e l’assenza del pericolo d’incendio, sempre presente quando si utilizzano armi da fuoco all’interno di un vascello di legno. Così che i successivi zar di Russia fino a Nicola I, uno dopo l’altro, avrebbero continuato a potenziare le difese di un simile luogo con l’aggiunta di ulteriori due forti, denominati rispettivamente “Pietro I” e nel 1845, “Imperatore Alessandro I”. Quest’ultima struttura, di certo la più famosa a livello internazionale con la sua forma ellittica con un cortile centrale altamente distintiva e poggiata sopra un’altra isola artificiale, fu costruita dopo un lungo periodo di 10 anni ed avrebbe attraversato, nel corso della sua storia, alcune fasi decisamente interessanti.

L’approccio architettonico per la costruzione di un forte navale in Russia partiva dalla messa in opera di apposite capanne in legno sul ghiaccio d’inverno, chiamate ryazhi, ciascuna riempita di una grande quantità di macigni. Al sopraggiungere del disgelo, dunque, le pietre sprofondavano nella profondità della baia, trasformandosi nel terreno solido entro cui sarebbero state infisse le fondamenta. Costituite, nel caso dell’Alessandro I, da 5535 pali, ciascuno di una lunghezza di 12 metri, successivamente coperti da un solido strato di cemento, sabbia e granito. Ciò che venne dopo, sviluppato su tre piani coperti e pieni di feritoie oltre al tetto capaci di ospitare complessivamente ben oltre il centinaio di cannoni inclusi i temibili Paixhans, i più grandi in uso in simili fortificazioni, nacque quindi dalla fervida mente dell’architetto Louis Barthelemy Carbonnier di Arsit de Gragnac, già responsabile del restauro di alcune fortificazioni limitrofe nel 1827, per la cui successiva morte causa età avanzata ci fu il subentro del russo di origini francesi Jean Antoine Maurice esattamente nove anni dopo. Ed un sottile filo collega, del resto, l’Alessandro I al paese che aveva dato i natali a Napoleone, data la notevole somiglianza esteriore di questo edificio al suo successivo Fort Boyard del 1857, per come era stato adattato alla guerra navale del XIX secolo e la stessa finalità di fondo: resistere agli assalti, e perforare gli invulnerabili scafi, delle navi di linea della marina britannica, dominatrice dei mari europei (e globali).

Il forte non ebbe tuttavia mai modo di partecipare ad alcuna battaglia, sebbene nel 1854, durante la guerra di Crimea, fosse stato messo brevemente in allarme contro la flotta al comando dell’ammiraglio inglese Napier che si stava avvicinando pericolosamente a San Pietroburgo. Se non che la prospettiva di affrontare il fuoco incrociato di tante postazioni passive di combattimento, in aggiunta all’innovativo campo minato galvanico antistante, messo in opera secondo il progetto di Immanuel Nobel in persona (padre del più famoso inventore della dinamite) scoraggiarono tale iniziativa sul nascere. Il vero momento di riscossa del forte, nonché suo maggiore lascito alla posterità, tuttavia, doveva ancora venire…