Un mondo dall’aspetto simile all’ambiente in cui viviamo, ma stranamente divergente nei dettagli di contesto: tutto è rapido, iper-attivo. I colori sono ancor più luminosi. E ciò che dovrebbe essere lontano, sembra invece assai vicino, perché visto dall’alto, e stranamente indistinto, in modo da dare risalto al resto della scena. Come nella tecnica fotografica del bokeh (dal termine giapponese boke – confusione) in cui la profondità di campo viene artificialmente ridotta, attraverso la riduzione del rapporto tra lunghezza focale e foro d’accesso per la luce, verso il sensore o la pellicola dello strumento in uso. Valore che viene definito talvolta il numero f e che viene sempre condizionato, in fotografia, dalla distanza e dimensione del soggetto. Pensateci: quanto è tipica l’immagine di un piccolo animale, magari un uccello o un insetto, preso in primo piano con potenti cannocchiali, come sospeso nel colore verde indistinto dell’ambiente circostante…Mentre ottenere un’effetto simile nella foto di una quercia, o ancora peggio, una montagna, richiederebbe una macchina fotografica a misura di Titani.

Ed ecco ciò a cui stiamo assistendo con la fantasia, almeno in quello che parrebbe derivare dalla tecnica usata nel presente video del canale LittleBigWorld: ingigantiti fino all’altezza di 60, 70 metri, dominiamo il ruggente ferro di cavallo in fluido divenire, punto leggendario in cui il vasto fiume Niagara si getta lugiù dal dislivello che divide l’Ontario dagli Stati Uniti. Splendenti nei loro impermeabili rossastri, le turbe dei turisti che si affrettano a salire sulle imbarcazioni Hornblower e Lady of the Mists, due delle tante che permettono di vivere da vicino l’impatto di tonnellate cubiche d’acqua al minuto. Mentre noi, con la testa tra le nubi, delicatamente ci chiniamo ad osservare. Se soltanto avessimo un bicchiere, per saggiare il gusto rinfrescante di ciò che da un millennio erode il suolo dell’Onguiaahra, santuario del Dio Tuono…Sarà buono, certamente. Addirittura, inebriante. Utile a ricordarci che in effetti, ancor non comprendiamo quello che stiamo vedendo. Realisticamente, ci sono solo due maniere in cui una simile scena può essere stata ripresa: l’elicottero, oppure il drone telecomandato. Eppure, con l’aumentare della distanza dal soggetto ripreso, l’ottica ci insegna che il punto di messa a fuoco diventa necessariamente più inclusivo, tanto da poter contenere due isolati di un paesaggio cittadino, oppure lo spazio che separa una parete del Grand Canyon da quella antistante (tanto per restare in tema di meraviglie naturali). Mentre qui, nemmeno due filari degli alberi posti a cornice paiono altrettanto definiti. Esattamente come se si stesse osservando un modellino.

La fonte di una tale meraviglia visuale, come molti già sapranno, è frutto di quella serie di tecniche che oggi vengono chiamate, per antonomasia, tilt/shift (inclinazione/spostamento) benché tali termini, in origine, fossero riferiti ad un approccio fotografico dall’impiego assai più vasto e variegato. La cui origine va rintracciata nella Regola di Scheimpflug, secondo cui, nell’ottica: “É matematico che il piano focale, dell’obiettivo e del soggetto si incontrino sulla stessa stessa retta.” Il che significa che modificando l’inclinazione della lente al termine dell’obiettivo, tramite l’impiego di apposite soluzion ingegneristiche, si può ottenere un piano di messa a fuoco non più parallelo al soggetto ripreso, bensì obliquo. Perché farlo? Possono esserci diverse ragioni. La prima e maggiormente significativa, risalente all’invenzione di questa tecnologia, era motivata dal bisogno di riprendere soggetti estremamente grandi ed inamovibili, come strutture architettoniche. Il che presentava (e presenta) dei problemi, il primo dei quali è come far entrare l’intero edificio nella foto senza inclinare la fotocamera, dando quindi l’origine ad un fastidioso cambio della prospettiva; ovvero, dei palazzi rastremati verso l’alto, come piramidi dei nostri tempi. L’altro è quello di trovarsi di fronte ad un qualcosa che si sviluppa in senso trasversale rispetto alla propria posizione, estendendosi in maniera tale da costringerci a mettere a fuoco la facciata, OPPURE tutto il resto. Perché anche l’estensione della messa a fuoco di cui sopra, dovuta alla distanza del soggetto, ha dei naturali limiti, oltre i quali serve ricorrere all’aiuto della tecnologia…

tecnologia

Come fare la seta in casa

Se un cataclisma improvviso ed inspiegabile dovesse privare il mondo dell’energia elettrica, quante persone imparerebbero a costruire una candela? Se dovessimo uccidere personalmente ciascun pollo e maiale destinato ai nostri piatti e poi giù in gola, diventeremmo tutti vegetariani? Questo è il tenore e la classe di domande cui si sta proponendo di rispondere Andy George, creatore e protagonista della serie per YouTube How To Make Everything, in cui sta affrontando da qualche mese, l’una dopo l’altra, le numerose difficoltà da cui ci esonera la civiltà moderna. Che tuttavia i nostri antenati superavano brillantemente, come noi potremmo fare con l’ultimo livello di un modesto browser game. Elementi, componenti, inscindibili sezionamenti. Chiedi a qualcuno di assemblare uno dei suoi oggetti di uso comune, a partire dall’essenza della cosa già smontata, e costui ti guarderà stupito, poi con calma verrà a capo del problema. Ma come disse lo scienziato e divulgatore Carl Sagan: “Per fare una torta di mele partendo da zero, devi prima creare l’universo.” E quel vasto luogo, di dolci a base di frutta ne ha moltissimi, ciascuno insignificante, perso nelle moltitudini insensate. Mentre tutta un’altra storia è ciò che fai da te, reinterpretando sulla base della conoscenza la materia prima, o ancora meglio, ciò che ne costituisce fonte inesauribile, fin dall’origine dei tempi. In taluni casi, un tale approccio può portare anche a dei validi presupposti di risparmio (se non addirittura, guadagno sulla vendita del surplus produttivo). Cose come questa, casi come il qui presente. Di un nostro contemporaneo a cui non manca nulla, tranne il desiderio di mettersi in mostra; con un nuovo abito elegante maschile, giacca, camicia, pantaloni e tutto il resto, che però non compri dal sarto o al centro commerciale, ma piuttosto è il frutto del tuo stesso saper fare, saper comprendere e determinare. Il quale giammai potrebbe essere stato “completo” senza l’inclusione di una splendida cravatta progettuale, che poi nei fatti è stata trasformata in cravattino, intessuta con l’impiego di una delle stoffe più apprezzate al mondo: la preziosa seta organica, direttamente dal bozzolo dell’insetto domestico per eccellenza, il Bombyx mori, anche detto baco da seta o silkworm. L’episodio è particolarmente affascinante perché, anche se tutti sappiamo più o meno come nascono un metro quadro o due di seta, lo spiegano anche a scuola, difficilmente avremmo poi pensato di metterci a iniziare quel processo in prima persona, anche perché, quale sarebbe la ragione? Di sicuro senza macchine o telai, in assenza di un training approfondito e molti anni di pratica, sarebbe impossibile arrivare ad un qualcosa che possa paragonarsi al prodotto “completo”… Beh, ecco, la verità è l’esatto contrario. Il punto è che qui stiamo parlando, nonostante le apparenze, di un processo che fu praticato fin dall’epoca Neolitica, ben prima della lavorazione dei metalli. Nonostante l’aspetto tecnologico di ciò che ne deriva, non vi è nulla di più inaccessibile o complesso della mungitura di una mucca, o la tosatura di una pecora. Semmai potrebbe dirsi che richiede un grado assai minore d’empatia, vista la fine che fanno le decine, centinaia di bruchi che lavorano ogni giorno in una magnanerie, l’opificio della seta in senso tradizionale.

Ma prima di raggiungere quell’esito crudele, come in tutte le cose, sarà il caso d’iniziare dal precipuo seme, o nello specifico, le centinaia di uova che il buon Andy si era procurato, da una qualche deriva bio-naturalistica del nostro sempre familiare ed utile mondo dell’E-Commerce. In parole povere: embrioni da Internet, lasciate schiudere nel giro di 14 giorni, quindi nutriti con un’abbondante dose di foglie di gelso tritate, l’unico cibo che queste creature mangiano con gioia. Il bruco di questa creatura, sostanzialmente una falena benché ormai lontana da quest’ultima, almeno quanto il cane casalingo dal comune lupo, mangia e cresce quindi per un tempo di 6-8 settimane, cambiando la sua “pelle” (in realtà un esoscheletro vestigiale) per ben quattro volte. Al termine delle quali, come richiamato da un istinto primordiale, inizia a muoversi nel suo recinto, ricercando il ramo, o piccola preminenza sporgente, che il sericoltore responsabile dovrà aver posto a sua disposizione. Per scalarlo e appendersi, come un mini-pipistrello corazzato, ad aspettare il seguito di questa storia…

L’allucinazione del supermercato dove tutto è cane

Quanto sto per raccontare è assolutamente accaduto, anche se non si conoscono il luogo ed il momento esatto della vicenda, il nome delle persone o tecnologie coinvolte, il tipo di strumenti utilizzati, la causa scatenante, il destino vissuto dal prodotto finale. Negli anni ’80, l’esercito degli Stati Uniti si trovò innanzi ad un dilemma: come sfruttare le nuove tecnologie informatiche per aumentare non soltanto la letale precisione delle proprie armi, ma anche per accrescere il potenziale di sopravvivenza di chi pilotava i carri armati? La risposta, a quanto pare, fu ben presto chiara ed immediata: tramite l’intelligenza artificiale. Poiché era possibile, almeno in via teorica, addestrare un computer per assistere gli equipaggi in quello che è sempre stato il singolo compito più importante nei contesti bellici, ovvero avvistare il nemico, prima che lui potesse far lo stesso a noi. Possibile, sia chiaro, ma non semplice. In quanto noi non umani ben difficilmente potremmo affermare di comprendere alla perfezione ciò che ci consente d’individuare la forma e/o l’essenza delle cose, come enunciato nella frase: “Quella che noi chiamiamo una rosa, con qualsiasi altro nome, profumerebbe altrettanto dolcemente” e l’evidenza, parimenti a ciò che scrisse Shakespeare del più amato fiore, non determina la pura verità. Così avvenne, all’interno di una qualche cupa installazione di ricerca militare, che alcune le menti più brillanti del Pentagono fossero instradate alla progettazione di un computer differente da qualsiasi altro mai creato prima. Che fosse in grado di interpretare le immagini, ma non in modo matematico (la conta dei pixel o dei colori, l’individuazione delle auguste geometrie) quanto sulla base di una semplice domanda monotipica: “Dietro a quel particolare albero, c’è per caso un carro sovietico, in agguato?” Ah, magnifico, persino carico di un vago senso d’ironia. Pare quasi di vedere gli scienziati ed ingegneri in camice bianco, con il loro album fotografico di 100 panorami, alcuni con sorpresa cingolata, altri privi di elementi minacciosi di alcun tipo. Intenti ad inserirli, in rapida sequenza, nella fessura orizzontale di uno scanner primitivo. All’altro capo del quale non c’era una singola entità artificiale, ma diverse interconnesse, secondo il metodo e la prassi che si usa ancora oggi, per (tentare di) riconoscere calligrafie, parole pronunciate ad alta voce, i volti delle persone presenti in una scena. Li chiamano network neurali. E pur essendo *ancòra notevolmente meno efficaci di un vero cervello umano, non sono in alcun modo meno misteriosi, o difficili da dominare. Pensate di essere, per un momento, un singolo neurone sospeso nella guaina mielinica di un cranio, dotato delle cognizioni necessarie a riconoscere soltanto il blu. Trovandovi di fronte ad un qualcosa di verde, non potrete far altro che passarlo al vostro vicino, il quale forse noterà l’assenza del giallo, oppure quella del rosso e così via, fino a trovare la risposta. Ma un carro armato è molto più complesso di così, perché può trovarsi in mille angolazioni differenti, essere coperto parzialmente dal paesaggio…Passarono i giorni, le settimane. A fronte di un frenetico processo di addestramento, si giunse infine al punto in cui, senza timor d’errori, il sistema riconosceva e contrassegnava tra le 100 foto quelle da considerare “pericolose” senza il minimo margine d’errore. Il numero dei successi continuava ad aumentare. La missione era…Riuscita? Furono chiamati il capo-progetto, il generale d’armata, forse addirittura il presidente degli Stati Uniti. Per inserire dinnanzi a loro, non senza un certo grado di aspettativa e pathos, una nuova serie di foto nel computer, nuovamente suddivise tra bucolici contesti e luoghi prossimi all’agguato veicolare. Ebbene, a quanto pare, il computer stavolta fallì nell’identificare il dovuto, con una percentuale di successi molto inferiore a quanto mai fosse successo in precedenza. Furono effettuati degli studi, nuovi saggi e dimostrazioni. Finché non si giunse all’orrida realtà: che nelle fondamentali 100 foto utilizzate inizialmente, c’era un tratto distintivo ben più evidente dell’eventuale presenza del nemico. Perché tutte quelle senza carro armato, erano state effettuate in una giornata di sole piuttosto intenso. Mentre le altre, con il cielo parzialmente coperto. Ciò che il computer stava identificando, dunque, era semplicemente la luce ambientale della scena! Non è terribile, tutto ciò? Personalmente, trovo che sia una progressione dalle analogie profondamente nichiliste. Ecco una macchina creata per “comprendere” di avere uno scopo, ma la quale non è in grado di capire quale questo, in effetti, sia. E s’impegna quotidianamente, per l’intero segmento del suo attimo di gloria, nel perseguire un obiettivo che non si dimostra quello designato dai creatori. Prima di essere per sempre spenta, poi dimenticata.

Un viaggio virtuale a bordo dell’icosaedro volante

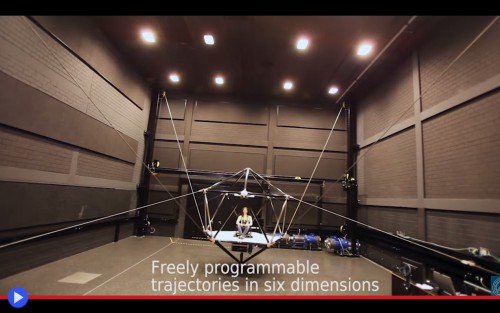

Laboratorio Max Planck, nella città di Tubingia, Baden-Württemberg centrale: sospesa in un hangar da 200 metri cubi, la cavia umana da laboratorio siede sul più comodo dei seggiolini forniti di cintura di sicurezza a quattro punti, la classica “bretella” usata nelle auto da corsa. Sul suo volto campeggia un visore per immagini stereoscopiche, modificato ai fini dell’esperimento tramite l’inclusione di alcune antenne sulla parte frontale, ciascuna sormontata da una sensore sferico per gli infrarossi; grazie ad essi, il computer potrà fornire delle immagini perfettamente calibrate in base ai movimenti del collo, della testa….Soprattutto, della speciale piattaforma sopra cui si trova la ragazza in questione: il CableRobot Simulator. Un’astronave letterale, oppure la figura geometrica creata da un qualche abile stregone matematico, in grado di sostenere facilmente il peso di un individuo adulto, mentre oscilla liberamente all’interno di uno spazio definito, tramite l’impiego di sei cavi ad alto potenziale, ciascuno collegato ad un potente mulinello. Un parallelepipedo senza finestre, che tuttavia può diventare, grazie all’impiego della moderna computer graphic, la vertiginosa curva degli anelli di Saturno, il fondo degli oceani, oppure l’orizzonte degli eventi di un enorme buco nero. Non ci sono limiti alla fantasia. Il problema, piuttosto, è convincere l’oggettività di ciò che giunge fino ai recettori del cervello; tutti, nessuno escluso.

La vista è un senso fondamentale nella guida di un qualsivoglia veicolo, estremamente sviluppato nei buoni piloti. Ma si dice pure, a torto o a ragione, che quelli davvero ottimi non si affidino poi tanto ai punti di riferimento esterni al velivolo, quanto al senso d’accelerazione che deriva dai sommovimenti del sistema vestibolare, sito all’interno dell’orecchio umano. Come una sorta di sesto senso. Sarebbe questa una definizione fondata sulla realtà, o il mero veicolo di un senso d’appartenenza, che si fonda su ciò che “non può essere insegnato, né simulato”? Difficile da dimostrare l’una o l’altra ipotesi, per il semplice fatto che la concorrenza tra gli stimoli opera nel mondo dell’inconscio, ovvero ciò che l’individuo stesso interpreta per dare fondamento al proprio ego. Mentre la scienza vera, da che è stata reinventata alle soglie del XVII secolo, ha preso una fruttuosa via che si basa sulla pura e inscindibile oggettività, quando possibile, altrimenti sulla statistica a campione. E sembrava impossibile, fino a poco tempo fa, ricreare le condizioni di un’estrema esplorazione dell’ambiente siderale in un contesto attentamente calibrato, sempre uguale a se stesso ed utile ad interrogare un alto numero di persone, il più possibile diverse tra di loro. Finché al Prof. Dr. Heinrich H. Bülthoff, capo di un gruppo di ricerca sulla percezione, cognizione ed azione umana, non è venuta l’idea di questo meccanismo, che ponendo i propri ingombranti motori al di fuori dello spazio soggetto al movimento, per un totale di 467 cavalli applicati ad una singola gondola creata in tubi di fibra di carbonio, può essere mossa con estrema precisione, oppure lanciata nel quasi perfetto equivalente sensoriale di una folle montagna russa. Il che, unito ai moderni strumenti di elaborazione in tempo reale delle immagini, permette di fare un significativo passo avanti non soltanto nella tecnica applicata, ma anche nella ricerca scientifica più pura sul cervello umano. Le applicazioni di quanto creato da questo istituto specializzato in biologia cybernetica, parte di una vasta associazione internazionale con oltre 17.000 dipendenti e la sede a Monaco di Baviera, sono relativamente remote, ma già stanno dando i loro frutti: si potrà ad esempio giungere ad una migliore diagnosi dei disturbi medici che causano disorientamento spaziale, attraverso la creazione di uno standard medio delle doti del nostro cervello, tutt’ora inesistente. E se anche nel perseguire un tale nobile scopo, tramite la concessione di brevetti o l’ispirazione diretta di un qualche abile ingegnere, dovesse nascere un’attrazione da parco giochi oppure due, noi futuri utenti saremo di certo gli ultimi, a lamentarci!