Un’altro giorno, un altro giro sui campi d’Olanda, con la finalità di cogliere quel frutto della terra che, da quando Napoleone mandò una commissione di scienziati a investigare nella fattoria di Franz Karl Achard nel 1801, costituisce un fondamento irrinunciabile della nostra dieta. Nonostante da esso provenga la singola sostanza più potenzialmente nociva, assuefacente e notoriamente problematica per il benessere dell’uomo. No, non è proprio una droga. Ma conduce alla felicità. Perché addolcisce le nostre giornate, corrobora il sapore del caffè; ah, lo zucchero! Persino la sua nascita, tra i campi d’Europa e successivamente degli Stati Uniti, sempre fu gravosa e tormentata, per chi doveva gestire la sua pianta-di-origine-non-tropicale, una particolare versione domestica della Beta vulgaris, chenopodiacea fittonante. Si dice a margine dell’opera del contadino, con vagheggiante compassione, che la terra sia “lontana” alludendo a quanto è “dura da raggiungere” chinandosi dall’alba al vespro con fatica. Ma persino questo non sarebbe stato nulla, di per se, rispetto alle condizioni a cui erano sottoposti i dipendenti di Silesia, in Polonia, che avevano attirato l’attenzione dell’Imperatore dei Francesi.

Il loro datore di lavoro aveva infatti a suo tempo appreso dal professore d’università, Andreas Sigismund Marggraf, come ibridare e coltivare il vegetale in questione, ottenendo un prodotto che si potrebbe definire facilmente l’incubo del contadino: si preparava attentamente il terreno, affinché fosse sufficientemente morbido da accogliere le preziose radici della pianta, fonte principale dell’amato saccarosio. Si piantavano le barbabietole vicine tra di loro, affinché fossero meno vulnerabili ai parassiti. Quindi si doveva procedere, durante la stagione della crescita, a sfoltire le fronde emergenti due o tre volte fino al sopraggiungere dell’autunno, tramite l’impiego di una zappa, affinché la pianta non crescesse in verticale a discapito della sua dolce componente sotterranea. Ma il peggio doveva ancora venire: al momento del raccolto, infatti, sui campi si faceva passare per prima cosa un dispositivo simile a un aratro, che sollevava parzialmente ciascun fittone (radice bulbosa) dal suolo, poi si parcheggiava il carro da una parte. A quel punto, arrivavano delle coppie di lavoratori, il primo dei quali prendeva la barbabietola per la parte esposta, la estraeva, la scuoteva per rimuovere la terra e poi la disponeva a terra. Mentre il secondo separava la parte utilizzabile da quella inutile, tramite l’impiego di un attrezzo definito “uncino da bietole” sostanzialmente una via di mezzo tra roncola e falcetto. È inutile sottolineare come una procedura tanto complessa potesse richiedere anche diversi giorni per un campo di misura media, mentre i costi operativi lievitavano di conseguenza. Ma mai, quanto quelli d’importazione del prodotto della canna da zucchero, che cresceva unicamente nei climi tropicali, e per questo all’epoca era un esclusivo appannaggio delle classi agiate. Finché non sopraggiunse, nel 1803, l’inizio di quei lunghi e sanguinosi conflitti definiti guerre napoleoniche, durante i quali l’Inghilterra fu per l’ennesima volta, nemica, e la sua flotta bloccò le importazioni marittime presso l’Europa continentale. Ciò senza contare la rivolta di Haiti conclusasi nel 1804, destinata a trasformare di lì a poco quella che era stata una colonia fondata sul lavoro (degli schiavi) in libera repubblica, un fatto storico che fu la banderuola di quei tempi e quello che sarebbe avvenuto di lì a poco. Così, nel giro di pochi anni, lo zucchero di canna sparì dagli scaffali di mezzo mondo, proprio mentre un chimico tedesco di origini ugonotte, la cui famiglia era scappata in Polonia durante le persecuzioni del secolo precedente, scopriva come estrarlo da una pianta in grado, meraviglia delle meraviglia, di crescere nel mezzo della temperata Europa.

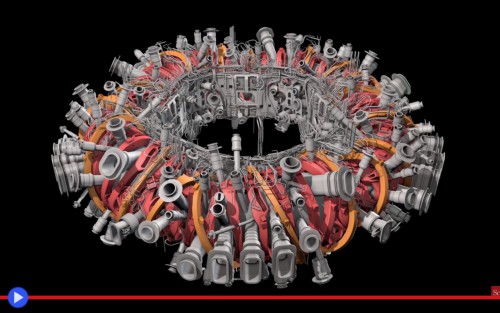

Così, di saporita necessità, virtù. Come è noto, niente stimola l’ingegno umano quanto l’opportunità di guadagnare, e nel giro di poche generazioni, con l’avvento della tecnologia automatizzata, vennero impiegati numerosi metodi per semplificare e velocizzare la raccolta delle barbabietole. In altre parole: “Se devo farmelo da solo, voglio faticare il meno possibile”. Nel mondo moderno, è normale che il raccolto venga preparato tramite l’impiego di un root beater, la macchina che con delle lame a movimento circolare rimuove facilmente le foglie pressoché inutili della pianta, ricche di impurità. Quindi un beet harvester si occupa di sollevare la radice, rimuovendone al tempo stesso la terra in eccesso, operando su file multiple, ciascuna corrispondente a un solco del campo coltivato. Generalmente, fino a sei. Qualche rara volta, come quella qui mostrata, basta invece una singola macchina, per farne dodici alla volta!