È di questi giorni la notizia di un nuovo trend, assai problematico, relativo all’ibridazione in Brasile di una nuova specie di parassita delle coltivazioni agricole, una sorta di super-bruco che potrebbe diffondersi in tutto il mondo, resistere i pesticidi e costare all’industria rilevante oltre 5 miliardi di dollari aggiuntivi, oltre alla spesa di cui si fa carico annualmente per preservare la vendibilità del raccolto. Una situazione che emerge dal recente coronamento di uno studio durato ben 8 anni, condotto dall’Ente Scientifico e Industriale del Commonwealth (CSIRO) importante istituzione di stato australiana. Il cui scopo era effettuare una mappa completa del genoma dell’Helicoverpa armigera, anche detto cotton bollworm o in Italia, Nottua del pomodoro, una falena il cui stato larvale è lungo all’incirca 12-20 mm e risulta essere tra i più voraci dell’intero ordine dei lepidotteri, partito dall’Africa per conquistare nel corso delle ultime generazioni umane l’Europa, il Sudamerica, L’Asia e persino il più nuovo dei continenti, facendo concorrenza al notorio appetito dei koala. Ciò in forza dell’impressionante proliferazione di questi insetti che può verificarsi nel giro di un mese o due, a partire da una sola femmina trasportata erroneamente in aereo, pronta deporre oltre un migliaio di uova nel corso della sua breve, ma intensa vita adulta. Alla metà degli anni ’90, un’iniziativa simile ma meno approfondita ma simile aveva permesso la creazione del batterio Bacillus thuringiensis (Bt) un agente biologico innocuo per l’uomo ma che, una volta spruzzato sulle piante attaccate dall’insetto, le rendeva estremamente tossiche per il suo organismo. Se non che in tempi recenti, grazie alla rapidità evolutiva sottintesa dal suo nome scientifico (“in armi” non è un attributo che gli scienziati concedano spesso) la stragrande maggioranza dei singoli individui di questa specie ha sviluppato una sorta d’immunità innata da questo pericolo, diventando resistenti a ogni tentativo di eliminarli con simili metodologie indirette. Ma la speranza di trovare una soluzione al problema, purtroppo, non soltanto si è dimostrata vana, ma ha aperto la strada ad una nuova terrificante scoperta: nove degli esemplari raccolti per lo studio avevano dimostrato delle singolari anomalie nel loro DNA. Finché un confronto incrociato non permise di dimostrare che cosa gli scienziati stessero effettivamente vedendo: parti di codice provenienti direttamente dal genoma di un parente prossimo, l’Helicoverpa zea o cotton earworm, bruco del cotone sudamericano. Come alcuni avevano temuto da tempo, le due specie si erano incrociate, dando origine ad una nuova tipologia di creatura.

Ora, lo scenario che si sta profilando è difficile da prevedere. Allo stato corrente dei fatti, i nuovi bruchi non dimostrerebbero capacità di moltiplicarsi in maniera particolarmente rapida, forse in funzione della minore fertilità degli ibridi in natura, per lo meno finché l’eredità genetica non si stabilizza a partire dalla terza generazione, ma è altamente probabile che la situazione possa ben presto andare incontro ad un drastico mutamento. La nuova specie potrebbe quindi risultare del tutto immune a qualsiasi tipo di sostanza o agente biochimico usato fino ad oggi, acquisendo inoltre un mix delle speciali doti di sopravvivenza appartenenti a ciascuno dei due bruchi. L’H. zea, ad esempio, ha la caratteristica di entrare occasionalmente in diapausa durante lo stato di pupa (il bozzolo) ovvero bloccare il proprio sviluppo nel corso di un periodo di siccità o potenziale minaccia alla futura riproduzione, restando pronto e in agguato nel momento in cui la situazione dovesse modificarsi. Ed è questa la ragione per cui sciami interi della sua falena, improvvisamente, ricompaiono dopo mesi di assenza, cogliendo del tutto impreparati gli agricoltori e arrecando così danni di ancor più grave entità. Mentre la sua cugina armigera, lungi dal formalizzarsi, ha la propensione a divorare i suoi stessi fratelli nel momento in cui il cibo dovesse scarseggiare, aumentando ancor prima nelle dimensioni e velocizzando ulteriormente i ritmi del proprio ciclo vitale. Ora immaginate che cosa potrebbe significare, a seguito dell’accidentale trasferta di ritorno del nuovo bruco verso il Vecchio Continente, una letterale ondata di lepidotteri invasori, in grado di scegliere l’approccio tra i due in base alle condizioni del clima e l’ambiente di nuova appartenenza! Ogni volta, ci sarebbe almeno il 50% di probabilità di scegliere la contromisura errata…

biologia

L’insetto succhiatore con la nocciolina sulla testa

“Animali del diavolo” li avevano chiamati. Mentre lei da bambina, che sotto la guida del suo padrino accudiva i bachi da seta ed altri bruchi col solo scopo di vederli trasformati in farfalla, veniva guardata dai suoi contemporanei con grande sospetto ed anche un certo grado di diffidenza. Maria Sibylla dei Merian, facoltosa famiglia di banchieri a Basel, in Svizzera, sistemò il cappuccio sulla sua testa, mentre si faceva strada tra le fronde seguendo le sue due guide, un indio delle tribù locali e un africano. Soltanto lievemente impacciata nei movimenti dalla lunga gonna, unico vestiario considerato accettabile per una signora, scostava sistematicamente i rami superstiti e le liane. I colpi sordi di machete, assestati dai suoi accompagnatori, accompagnavano i singoli passi posati sopra l’intreccio di radici, rami caduti e materia marcescente del sottobosco. Qualcuno avrebbe potuto affermare, guardandola da lontano in quei primi anni del XVIII secolo, che una dama europea di 52 anni non aveva assolutamente luogo ad essere nell’oscura giungla del Sudamericana, tra i remoti recessi del Suriname. Ma quel qualcuno, presumibilmente, non aveva ancora avuto modo di conoscere il suo lavoro. “Signora, signora!” Sentì chiamare poco più avanti, mentre nella distanza lo squittente verso di un pipistrello accompagnava il lieve fruscìo del vento “Venga qui, c’è qualcosa.” Aprendo con rapide mosse la borsa a tracolla, la pittrice estrasse quindi il suo taccuino e la piccola scatola con le tempere, sperando che non si trattasse di un’altra tarantola. Quelle piccoline avevano l’abitudine di sfrecciare via velocissime, ancor prima che potesse farsi un’idea della loro forma. Svoltato il tronco dell’albero del Guava, con un lieve sorriso d’aspettativa, trovò l’uomo che indicava una forma verde sul ramo. In prima battuta, non ebbe il benché minimo dubbio: doveva trattarsi di una lucertola col collare, quella che i locali chiamavano wakanama, riconoscibile dalla colorazione mimetica puntinata, il dorso crestato e le bande chiare sulle zampe. Quindi, avvicinandosi, iniziò a notare qualcosa di strano: l’animale sembrava in effetti del tutto privo di coda. Inoltre, contrariamente all’abitudine tipica dei rettili, che tendono a immobilizzarsi se minacciati, sembrava oscillare nervosamente, tentando di scrutare in tutte le direzioni contemporaneamente. L’africano che teneva abbassato il ramo teneva ben serrate le labbra, come se temesse che il benché minimo rumore potesse spaventare l’animale. Nel frattempo l’amerindio invece, che si era spostato di lato, guardava dritto verso l’alto. Sibylla seguì la direzione degli occhi, prendendo atto di quello che gli pendeva sopra la testa. Letterali decine, e decine dello stesso animale. Che non era affatto, a guardarlo bene, un rettile. Come per un segnale non udibile, in quel preciso istante qualcosa mutò nell’aria. Ogni singola “lucertola” percepito il pericolo, aveva spalancato il più aerodinamico paio d’ali. Lucidi cerchi colorati riflettevano la luce penetrata tra le fronde distanti, dipinti a coppie sotto le elitre delle bizzarre creature. Una di esse, volando lieve, le si posò sulla spalla. Era lunga quasi 10 cm. “Mia cara” sussurrò la più importante naturalista donna del suo intero secolo (e tutti quelli precedenti) “Adesso puoi anche andare. So già che stasera, tra il sonno e la veglia, tornerai da me.”

E lei le avrebbe sognate, perfettamente visualizzate, simili bizzarre creature, prima di ritrarle accuratamente nel catalogo di libri illustrati che sarebbero stati definiti, dai posteri, come “i più belli mai dipinti in America”. Quelle che oggi si chiamano Fulgora laternaria (in molti dicono laNternaria) a partire da quando, niente meno che Carl Nilsson Linnaeus, gli aveva attribuito questo nome a partire dai resoconti della sua collega di quasi mezzo secolo prima. Il che può essere, ragionevolmente, considerato un errore. Sibylla fu infatti sicura, forse per un’identificazione avventata di altri artropodi avvistati dopo il tramonto, che i grossi treehopper (succhiatori di linfa degli alberi) del Suriname avessero anche la capacità di accendersi come le lucciole, presumibilmente come ausilio all’accoppiamento. Nessuno, nei secoli a venire, sarebbe mai riuscito a confermare una simile idea. Mentre le loro caratteristiche dominanti, nei fatti, erano altre. Prima tra tutte la particolare forma della testa, concepita dall’evoluzione con la finalità di riprendere quella di un serpente o altro tipo di rettile, con la finalità specifica di proteggersi dai predatori. E sarebbe proprio quest’ultima, nell’idea popolare, a riprendere la forma dell’arachide comune, assai spesso chiamata la nocciolina. Essendo tra l’altro una simile escrescenza del tutto cava, nel caso di aggressori particolarmente determinati, l’insetto poteva anche lasciarla in pasto al suo nemico, per spiccare il volo e poter vivere un altro giorno. Ma non si può certo affermare che questo sia il suo unico meccanismo di difesa!

L’epica battaglia delle linci canadesi in amore

Nella scena culmine dei migliori film d’arti marziali Wuxia, premiata scuola cinematografica cinese, c’è una scena ricorrente: la battaglia volante nella foresta. In cui la protagonista in fuga, guerriera ereditaria o principessa addestrata da un famoso maestro particolarmente irsuto (per lo meno, in termini di bianca barba) viene raggiunta dalle truppe dell’usurpatore, proprio mentre stava per lasciare i confini della sua provincia. Ed è allora che con i suoi pugni e calci, la spada o gli altri attrezzi d’offesa del kung fu, ella elimina rapidamente quasi ogni singolo avversario, tranne ovviamente quello principale. Il fiero capitano della guardia imperiale che, con un rapido gioco di corde teatrali, sconfigge letteralmente la forza di gravità, per balzare in aria ed attaccarla dall’alto. Ed è allora che lei, piuttosto che continuare la sua fuga, si solleva fluttuando ad incontrarlo, poco prima di atterrare sopra i rami del flessibile bambù. Segue l’elegante parapiglia molto simile a una danza, con la pianta erbacea più alta del pianeta che si piega da una parte e poi dall’altra, offrendo un pratico trampolino per l’improbabile schermaglia. Eppure, il furbo spettatore non può fare a meno di chiedersi: si odiano davvero? O si riesce a intravedere, nello sguardo dei vertiginosi primi piani, il più piccolo e remoto accenno di quel sentimento universale, l’amore..

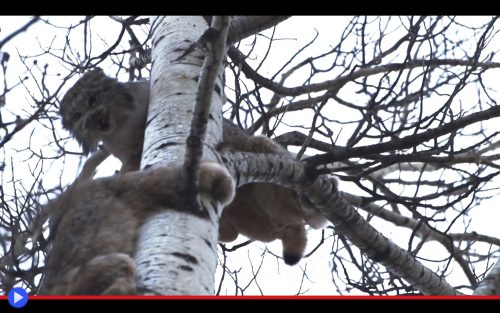

Di certo, nella regione canadese dell’Alberta non è facile immaginare le presenze vegetali assumono una foggia largamente differente. E in assenza della voracità del panda, gran divoratore di flessibile verzura, le foglie tendono a cadere verso il mezzo dell’inverno, donando alle foreste di pioppi boreali (aspen) un’aria caratteristica e spoglia. E poi, tra le distese candide e innevate della Grande Prairie, o per meglio dire, presso la moderna cittadina che porta quel nome (69.000 abitanti) non c’è una sola principessa, ce ne sono molte. Vestite magnificamente col folto mantello peloso, il cappello invernale con le orecchie a punta, l’espressione estremamente attenta, la coda tronca dall’estremità nera. No, non è un cosplay. Ma una breve descrizione, dei punti per così dire salienti, della femmina di Lynx canadensis, uno dei più celebri felini adattati a vivere nei climi freddi, per la sagoma che tende a farlo assomigliare ad un agile orsacchiotto miagolante. Eppur dotato, come i suoi simili, di artigli affilati e forti denti carnassiali, adatti a strappare via la carne della lepre che riescono a ghermire. Una componente feroce della loro essenza, questa, che si specchia chiaramente nella scena qui ripresa, e pubblicata sul canale Facebook rilevante, dall’abile naturalista che usa l’alias Famous Amos Photography, il quale si trovava nei dintorni della sua città di residenza per catturare qualche immagine del suo volatile apparentemente preferito, il gufo, soltanto per trovarsi di fronte alla più straordinaria e inaspettata delle scene. “La più incredibile esperienza della mia vita” esordisce quindi nella descrizione al video, lasciando che le immagini parlino per dar supporto a tale affermazione. Mentre una versione più approfondita della storia compare sulla testata CBC News, dove il fotografo racconta di aver visto le linci che s’inseguivano dall’automobile, fermandosi immediatamente per andare a investigare. E di come successivamente se le sia trovate a pochi metri di distanza, mentre il suo primo istinto, in quel momento, fosse stato estrarre dalla cintura le fondamentali bombolette di spray anti-orso (mai più senza) poco prima di vedersi superare in corsa forsennata, per poi ritrovarsele improvvisamente sopra la testa, ad un’altezza di circa 30 metri. E sentirle, all’improvviso, cantare insulti ultramondani… O gridare in altri termini, la sconfinata furia della natura. Se avete presente lo spettacolo generalmente offerto dai gatti in amore, forse potevate anche aspettarvi qualcosa di simile. Ora moltiplicatelo per animali lunghi tra gli 80 e 105 cm, ed inizierete a comprendere ciò di cui stiamo parlando! Ma non contenti di emettere suoni, a quel punto i due animali hanno iniziato a rincorrersi tra i rami, con un’agilità capace di sfidare i preconcetti sulla loro forma corpulenta, in realtà frutto principalmente del folto pelo. Uno strano modo di corteggiarsi a vicenda…

L’espressione colpevole del raro elefante fumatore

Tra le notizie scientifiche del mese, questa non può certamente sfuggire a chiunque nutra una curiosità, sia pur vaga, nei confronti dei pachidermi terrestri, il tabagismo o gli oscuri misteri delle foreste indiane. L’autore, Varun Goswami, è uno scienziato della Wildlife Conservation Society che si trovava casualmente nel parco naturale di Nagarhole, nel distretto di Mysore in Karnataka. E con “casualmente” intendo che stava disponendo le fototrappole per ottenere alcuni ottimi scatti della minacciata popolazione di tigri locali. Quando ad un tratto, dinnanzi ai suoi rari occhi senza alcun tipo d’interfaccia digitale, non si è palesato quello che in molti avrebbero potuto ritenere un effetto speciale. Il pachiderma grigio femmina, Elephas maximus Linnaeus, mostrava il suo profilo dietro un tronco albero, quasi stesse tentando di nascondersi dagli eventuali coabitanti. Gli elefanti, si sa, hanno un’intelligenza sviluppata, ottima memoria e una struttura sociale complessa. Elementi per via dei quali, forse, la protagonista dell’insolita scena aveva percepito di stare facendo qualcosa di strano, potenzialmente nocivo per il suo prossimo nonché fastidioso. I segni, dopo tutto, chiarivano la situazione. Benché non vi fosse alcuna sigaretta o pipa visibile, dalla bocca dell’animale fuoriuscivano animati pennacchi di fumo. Già il tipico fascino di colui o colei che trascura la salute, a vantaggio del piacere rilassante di un piccolo fuoco che irrora i polmoni, pareva trasparire dalla sua proboscide rovesciata, gli occhi socchiusi, la coda dondolante come un simbolo di distrazione.

Che cosa stava facendo, dunque, il grosso mammifero solitario? I più dotati di spirito d’osservazione, tra cui annoverare indubbiamente lo stesso Goswami, non hanno tardato a notare come ad ogni singolo sbuffo, l’animale tornasse a pescare da terra un materiale nerastro, chiarendo un fatto di primaria importanza: qualunque fosse la fonte della sua evidente soddisfazione, era un qualcosa di soggetto al processo di fagocitazione. Non una pagliuzza, insomma, una cicca o una ciospa di qualsivoglia natura. Bensì, diciamolo pure… Legno, bruciato, durante l’insorgere dell’ultimo incendio boschivo (non tanto recente, possiamo desumere dal contesto) in condizioni sufficientemente anaerobiche, ovvero nella fase finale del disastro, quando l’unico modo di ardere è farlo in maniera estremamente rallentata, andando incontro a un processo di pirolisi e mineralizzazione. In altri termini, ecco a voi, signori e signore, un elefante che mangia carbone. Davvero un segno dei tempi in cui viviamo, nei quali tutto può Fare Bene, se si tratta di una moda prodotta dalla ricerca imprescindibile della salute, magari condita dal giusto pizzico di New Age. Bé, più o meno. Poiché ciò che l’imponente creatura sta facendo, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, vanta in realtà attestazioni innumerevoli attraverso l’intera storia della natura e si, anche quella della civilizzazione umana. La ragione di questo è la supposta, ed anche dimostrata in determinate circostanze, capacità di questo materiale nel campo dell’assorbimento delle tossine, che l’ha fatta trasformare attraverso i secoli nel rimedio preferito da chi avesse subito avvelenamenti più o meno volontari. Come l’elefante in questione avesse acquisito una simile nozione, o che tipo d’istinto potesse averlo condotto all’identica conclusione, non è stato ancora determinato. Tutto quello che ci resta è l’immagine, alquanto surreale, della maniera in cui le sue potenti mascelle stringono il pezzetto di legno carbonizzato scelto di volta in volta, polverizzandolo letteralmente e producendo la nuvoletta di cenere che così tanto ha affascinato il naturalista indiano, i suoi colleghi ed in tempi più recenti, l’intero popolo variegato del web. Come spesso capita in simili situazioni, tuttavia, esistono precedenti ed almeno un possibile spunto d’analisi più approfondita…