Lode agli Dei, rispetto agli Dei. Ma soprattutto, ogni qual volta se ne presentasse l’opportunità, doni e ricompense agli esseri superni che controllano il destino dell’umanità. In un mondo in cui la morte poteva sopraggiungere per una lieve infezione, la puntura di un insetto o un semplice mal di denti, la gente aveva appreso che appellarsi alla benevolenza dei Poteri aveva se non altro il merito di moderare il senso d’impellente condanna. Il brivido e la morte, che incombevano allo stesso modo sulla testa del popolo e dei suoi padroni. Così quando nel quarto secolo d.C, presso la zona meridionale della verdeggiante isola di Öland (Svezia) una mezza dozzina di abitanti dell’Età del Ferro decisero di costituire un insediamento protetto da una solida cinta muraria, sull’esempio riferito dai viaggiatori che avevano visitato il territorio dell’Impero Romano, fu soltanto naturale associarlo ad un sito dedicato alle venerazioni degli antichi Dei preistorici dell’area culturale Norrena. Qualunque essi fossero, nell’assenza di testimonianze scritte per poterne conoscere effettive caratteristiche o funzioni, ma potendo contare, tra gli altri, sul sito di Eketorp per comprendere almeno in parte cosa comportasse la loro venerazione. O per essere più precisi, l’enorme quantità di ossa equine ritrovate nell’acquitrino retrostante, presso cui presumibilmente gli abitanti portavano le proprie cavalcature ormai stanche o insufficientemente utili. Per poi procedere a dissanguarle, mangiarne le carni in un pasto rituale comunitario, infilzarne le teste sopra i pali e stenderne le pelli grazie all’uso di strutture decorative. Niente di strano, all’epoca in cui tali pratiche rientravano nel quotidiano delle popolazioni in simili condizioni abitative, ma un tipo di gestualità decisamente in grado di attirare l’attenzione collettiva nel più recente 2005, quando gli amministratori del museo oggigiorno contenuto della fortezza, credendo di fare cosa gradita, acquisirono una certa quantità di materiali residui da stabilimenti di processazione di carne di cavallo. Per approntare una fedele ricostruzione della scena teorizzata dagli archeologi, completa di teste “fresche” e crani già scarnificati, presumibilmente il risultato delle celebrazioni religiose della scorsa stagione, egualmente dedicate alla pacificazione dei misteriosi antenati di Odino. Il che apparirebbe alquanto iper-entusiastico e forse anche un po’ esagerato, se non stessimo effettivamente parlando di Eketorp, destinazione turistica dove fino a pochi anni prima del Covid era possibile incontrare il gruppo di figuranti in costume incaricati di ricostruire fedelmente la vita del forte ed ogni momento significativo della loro routine, dalle attività agricole, a quelle metallurgiche, alla preparazione del cibo e naturalmente le meramente speculative, ma indubbiamente fondamentali fasi d’aggregazione e riconferma dell’identità religiosa. Persino a rischio di apparire truculenti e fuori luogo a quella che loro stessi si apprestarono a definire una minoranza delle convinzioni piuttosto inveterate. Ed il supporto implicito, in modo piuttosto prevedibile, dell’intera macchina mediatica nazionale…

siti

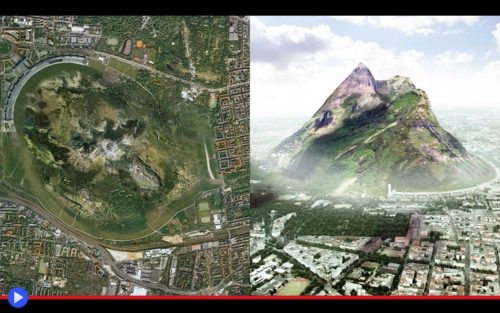

L’ombra mai davvero accantonata dell’immaginifica mega-montagna berlinese

E per giungere in orario alla riunione, signora mia, le consigliamo di accendere i fari. Nelle ore successive al mezzogiorno la straße può farsi lievemente oscura. No, nessuna eclissi. Le previsioni dicono soltanto sole. Il problema è nello specifico una conseguenza della… Cosa. Si, ha capito perfettamente. Il gigantesco “sombrero” che domina sul centro cittadino dal principio dell’attuale generazione. Un costrutto affascinante, non lo metto in dubbio. Utile per il turismo e non del tutto privo di un effetto per l’ecologia dei nostri giorni. Ma che agisce sull’incedere dei pomeriggi del quartiere, come l’asta di una meridiana che conteggia le ore di un’apocalisse incipiente. The Berg, la montagna. *N.B. – l’appellativo non costituisce un soprannome. Poiché qui siamo innanzi, da ogni punto di vista rilevante tranne quello geologico, ad un reale massiccio monolitico dell’altezza di 1.072 metri. Figlio della mente di qualcuno che può essere soltanto definito un visionario. E la speculativa concessione da parte degli uffici competenti del via libera più coraggioso e trasformativo nella storia della capitale della Germania. Subito seguito nell’ideale classifica, s’intende, dalla dismissione dell’aeroporto di Berlino-Tempelhof, storico sito ancor prima del secondo conflitto mondiale, subordinato al piano di far confluire tutti i voli presso il campo aeronautico di Schönefeld, trasformato in quel fatale 2004 nel nuovissimo scalo internazionale di Berlino-Brandeburgo. Decisione cui seguirono, in modo pressoché automatico, svariati anni di utilizzo sregolato ed inattività del piano regolatore, in merito all’impiego possibile del grande parco risultante in centro città, chiamato per l’appunto il Tempelhofer Feld. Tanto da motivare, nel 2011, il bando di un concorso dedicato ai pianificatori urbanistici di ogni provenienza professionale col tema di che cosa, esattamente, fosse possibile collocare nel saliente spazio vuoto. Tra orti comunitari, centri sportivi, studi cinematografici e fino all’improbabile proposta di Jakob Tigges, che dopo essere stata presa in considerazione soprattutto per ragioni di marketing, venne rapidamente e prevedibilmente accantonata. Chi mai avrebbe potuto trovare gli svariati miliardi di euro, possibilmente necessari al fine di accumulare e sollevare le quantità spropositate di terra e cemento, necessari per creare l’eminente picco destinato a costituire una delle maggiori opere di geoingegneria mai intraprese dall’uomo? Paragonabile, come portata, alle piramidi trasportate nel mondo moderno e alto quanto il grattacielo Burj Khalifa, vantando nel contempo una massa esponenzialmente maggiore. Impossibile da prendere sul serio, senza dubbio. Se non che parecchie persone non direttamente coinvolte nella commissione, di lì a poco, avrebbero finito per fare proprio quello…

Il villaggio nella nebbia che rinacque dalle ceneri della modernità cinese

Antico è il mero materiale che riesce a sopravvivere alle consistenti devastazioni del trascorrere degli anni? Oppure antico è, o dovrebbe essere, il ripetersi del tutto regolare delle usanze che necessitano, o trovano l’espletamento, nello spazio materiale delle cose o luoghi sottoposti a metodologie operanti? Il villaggio Wengding databile a 4 secoli prima di oggi, nella provincia cinese dello Yunnan, costituisce l’esistenza in grado di disporre in bilico il pregiato sillogismo; al suono dei tamburi ricavati da un simbolo tronco. E i suoi abitanti che danzano e cantano, le antiche melodie del popolo dei Wa. Tra le 55 minoranze etniche della Cina, una di quelle mantenute in alta considerazione dallo stato, per la capacità di aver mantenuto gli antichi metodi, senza per questo rifiutarsi di essere spostati all’interno di spazi sottoposti a severi limiti di contesto. Una sorta di riserve, se vogliamo, come in questo caso situato al confine con la Birmania, nazione dove vivono all’incirca i due terzi degli attuali membri di una simile tribù. Famosa per i suoi racconti epici connessi alla creazione dell’umanità, originariamente sviluppatasi a partire dai girini del remoto lago Nawng Hkaeo. Prima di vivere, per incalcolabili generazioni, all’interno della vicina caverna di Sigangli.

Ma che i pregevoli antenati di quel mondo avessero posseduto dei terreni, ed al di sopra di questi ultimi di abitazioni costruiti con i propri speciali metodi architettonici, è facilmente osservabile grazie all’attenzione riservata più o meno spontaneamente, in determinati luoghi remoti, al mantenimento dell’impenetrabile quanto delicata barriera tra il trascorso e il moderno. O almeno questa era l’idea, facile da mettere a confronto coi princìpi operativi della percezione oriunda, applicata in luoghi come il qui mostrato Wengding (il cui nome significa “Dove le nubi giacciono” senza dubbio il più importante e completo dei siti capaci di condividere l’encomiabile progetto di partenza. Ecco allora gli arzigogolati sentieri interconnessi, unica linea di demarcazione tra le case con il tetto di paglia e l’intricata struttura lignea, supportata da una serie basse palafitte al livello del terreno. Ed ecco gli alti pali rituali sormontati da teschi bovini, animali allevati un tempo con il solo fine di essere sacrificati nei rituali, mentre gli abitanti sopravvivevano mediante l’uso di tecniche d’agricoltura calibrate sui loro specifici bisogni. Grazie al controllo esercitato tramite l’impiego di adeguati incendi, finché non sarebbe stato proprio un fenomeno dalla deriva comparabile, di suo conto, ad alterare totalmente le condizioni immutabili oggetto di tanti sforzi passati, presenti e futuri…

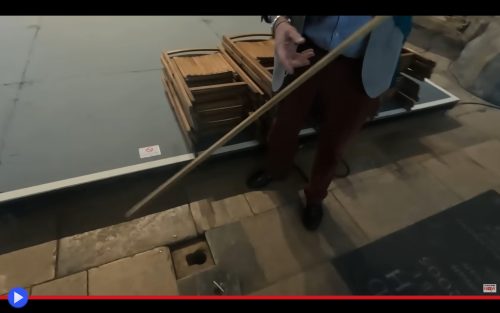

Il bastone millenario che controlla il livello dell’acqua nelle fondamenta della cattedrale anglicana

Quanto può essere importante, davvero, una singola mattonella? Quali misteri possono nascondersi sotto un elemento geometrico misurante appena 30 centimetri di lato? La risposta è come sempre che dipende da quello che c’è sotto. E quanto sia profonda, in senso pratico, la contorta tana del metaforico bianconiglio. Che sapeva anche notare, per sua fortuna: poiché non è raro sotto il suolo, in una miriade di possibili località alternative, che sussista uno strato latente d’acqua pre-esistente. La cosiddetta falda acquifera, che può essere un pericolo o una risorsa. Soprattutto il primo caso, per coloro che pretendono di costruirvi sopra una qualche cosa che sia destinato ad attraversare intonso le generazioni a venire. Soprattutto quando la struttura in questione pesa, approssimativamente, attorno alle 73.000 tonnellate di legno e pietra. Abbastanza, nella maggior parte delle circostanze possibili, da essere propensa a sprofondare. Miracolo divino, dunque, o prodezza dell’ingegneria medievale? La cattedrale della “nuova” Salisbury, così chiamata per distinguerla dal sito del vecchio insediamento romano, in seguito abitato dai normanni dopo la venuta di Guglielmo il Conquistatore nell’XI secolo, il cui figlio e successore diede infine l’ordine, nel 1092, che venisse costruita un’imponente chiesa ove condurre riti in base a linee guida non del tutto riconducibili a quelle della distante Roma. Edificio destinato a restare un unicum per appena due secoli, finche il vescovo Herbert Poore, possibilmente a causa delle sue difficoltose relazioni con i militari della vicina fortezza, non chiese il permesso di spostare il principale edificio di culto cittadino. Ipotesi dapprima accettata dal sovrano, quindi rimandata fino al subentro del nuovo ecclesiastico e fratello Richard Poore, di cui si narra che lanciando una freccia in modo casuale verso i pascoli antistanti il centro cittadino, colpì esattamente un cervo di passaggio. E proprio in quel punto, come si trattasse di un prodigio, venne deciso di posizionare la prima pietra. Era il 28 aprile del 1220 e non ci sarebbe voluto molto per rendersi conto di aver commesso un fondamentale errore. Poiché la brava gente di Sarum, nei primi anni dell’insediamento, aveva scelto per ragioni agricole di procedere al drenaggio di un’intera palude. Le cui acque ormai sepolte in invisibili profondità, avevano al momento cominciato a riemergere come diretta conseguenza dello scavo per le fondamenta necessarie. L’imponente nuova cattedrale di Sarum dunque, come la gente aveva cominciato a chiamarla, rischiava d’inabissarsi ancor prima che le sue mura cominciassero ad alzarsi in modo significativo verso il cielo. Se non che gli sconosciuti progettisti, lungi dal perdersi d’animo, deciso piuttosto d’impiegare una soluzione alquanto avveniristica, persino col senno di poi: la deposizione d’ingenti quantità di ghiaia, prima di procedere nell’espletamento delle proprie ambizioni architettoniche. Così che l’intero edificio, mano a mano che il progetto procedeva innanzi, si trovasse da ogni punto di vista pratico a “galleggiare” sopra tale zattera frammentata ed incomprimibile, resa stabile dal proprio peso inusitato. Giacché questo fu probabilmente il primo caso pratico in cui venne scoperto in che misura, realmente, l’acqua stessa potesse contribuire alla stabilità strutturale di un agglomerato di materiali edilizi. A patto, s’intende, che le quantità in gioco fossero costanti nel tempo, ovvero che in funzione dell’aumento o diminuzione dell’umidità rilevante, qualcuno potesse intervenire al fine di mantenere dei valori costanti. Un proposito di per se impraticabile, prima di aver preso le opportune precauzioni procedurali…