Punto primo: IL VIAGGIO. Il suono di piedi palmati sulla pavimentazione, un delicato starnazzare. L’ombra che compare ai lati del campo visivo. Chi disturba il pomeriggio del guerriero? Essa è giunta, sia l’essa o in pentola, pregunta. Perché viviamo in un mondo dove, nonostante le apparenze e i presupposti d’industrializzazione, ancora ci può capitar l’incontro con creature fuori dal controllo degli umani. Gli animali, selvatici persino. Certamente sarà capitato di recente a voi lettori, guardando casualmente fuori la finestra, di trovarvi quello spazio all’improvviso non più vuoto, ma occupato da…Qualcosa. Qualcuno/a, il passero, piccione, addirittura un grosso corvide con l’occhio nero. Per non parlare poi dei ragni, le zanzare, i curculionidi nel tuo giardino. Ma tutto questo non è nulla, neanche un picco d’encefalogramma, al confronto del colloquio capitato al ranger Andre Bachman, mentre guidava il suo pickup lungo una strada di campagna nell’Alberta, tra Edmonton e il lago Shining Bank: quasi cinque chili di volatile col collo lungo, la livrea graziosamente bicolore, il becco che si apre per mostrare un dentro rosa e carico d’aspettativa. Forse voleva da mangiare. Forse. Oppure, molto più semplicemente, si era persa l’oca canadese.

La Branta canadensis è una creatura dal notevole successo ecologico, che nella maggior parte dei casi non ha certo alcun bisogno dell’aiuto di noialtri. Normalmente vista, tra settembre e novembre, mentre disegna grandi V nei cieli, assieme a un certo numero di sue compagne, divorando miglia e miglia verso l’obiettivo della migrazione e poi di nuovo in primavera, di ritorno verso il nido della nascita distante. Non c’è quasi limite, ai percorsi che può compiere quest’oca, in grado di spaziare fino al Nord Europa, transitando per le terre artiche che uniscono i remoti continenti. E questo senza nemmeno prendere in considerazione come proprio noi, colpiti dall’ottimo potenziale in qualità di bestia d’allevamento o bersaglio per la caccia ai pennuti, abbiamo fatto in modo d’introdurla in Bretagna, Sud America e addirittura la remota Nuova Zelanda, tutti luoghi in cui l’animale si è moltiplicato a dismisura. Riunite in uno stormo, all’altezza media di 1 Km (ma possono raggiungere occasionalmente la cifra spropositata di 9.000 metri) le oche volano, dandosi il cambio per non faticare troppo, visto come l’apripista della formazione, il “vertice” per così dire, sia il soggetto dello sforzo maggiormente significativo. Nel frattempo, un particolare processo biologico causa l’ingrossamento della loro tiroide, con un conseguente aumento degli ormoni che le aiutano a superare la fatica, velocizzano il metabolismo e riscaldano quello che è sotto il variegato manto delle loro piume. Non puoi davvero fermare, un’oca in volo. Ma il problema è che quando si ferma, per un motivo qualsiasi, restando sfortunatamente indietro, difficilmente sarà in grado di raggiungere le sue compagne.

Così questo esemplare, dalle dimensioni probabilmente una femmina, giaceva a lato della strada, spaesato e solitario, in dubbio sul suo passo successivo. Per gli animali che scelgono la vita del gregario, perdere la leadership, e con essa la bussola del richiamo, può rivelarsi estremamente grave. Ed è qui, che può entrare in gioco la preziosa compassione. Fermare il veicolo, scendere dall’auto, scambiarci due parole. Forse fargli una carezza. Magari dargli da mangiare (no, non è il nostro caso). E soprattutto, offrire al volatile una nuova forma da seguire, ma stavolta con quattro pneumatici, la targa e il parabrezza. Che scena! Mr. Bachman che prosegue lungo il suo percorso, eppure questa volta, non più solo. L’oca, prima incespicando sull’asfalto, poi alzandosi letteralmente in volo, si piazza bene al centro dello specchietto retrovisore, inscenando la perfetta equivalenza a bassa quota del suo naturale volo in formazione. Così per l’uomo non è affatto difficile, né sgradito, comprendere il passo successivo dell’operazione. Con piglio certo e mano salda sul volante, si dirige verso il più vicino specchio d’acqua, dove la sua nuova amica possa soggiornare e riposarsi, prima di decidere che fare.

natura

Quando gli squali tentano di entrare nella gabbia

Era una situazione decisamente particolare, quella che aspettava la ranger volontaria Hillary Rae durante una delle sue giornate libere con tanto d’escursione fino al mare del Sudafrica, tra le invitanti acque delle molte baie incontaminate che si trovano tra la metropoli di Città del Capo e l’amichevole città di Port Elizabeth. In un video come questo, girato probabilmente nel contesto di uno dei molti tour a tema che si fanno concorrenza sulle brochure e i siti web per i turisti o i locali amanti delle cose veramente forti, si susseguono diversi sentimenti: rabbia contro la natura, entusiasmo, incredulità. La sensazione assoluta di trovarsi in quel dato momento, nella circostanza presente, con soltanto uno strumento di metallo a far da muro tra se stessi e un tritacarne semovente, dagli occhi acuti e la tremenda voglia di saziare la sua fame di…Sapere. Un’aspetto non spessissimo considerato, a margine di chi organizza gite come queste, è che gli squali al di sopra di una certa conoscenza sono animali dalla psicologia complessa, che potrebbero vivere, secondo recenti studi, fin oltre i 70 anni di età. Nel corso dei quali sviluppano, se non proprio i presupposti dell’intelligenza, per lo meno un senso di curiosità felino. Così avviene all’improvviso, dopo aver gettato in acqua le gustose esche sanguinolenti, che il pescione arrivi e non soltanto per mangiarle, sotto l’occhio inscatolato dei presenti-ardenti-di-passione. Ma al termine del pasto, gli vada pure il grosso occhio sopra questo strano oggetto dalla forma non organica, il parellelepipedo di ferro dalle sbarre alquanto rade, facendo scattare in lui/lei quel desiderio molto umano, di appropinquarsi per capire cosa sia. Il che è un problema potenziale, perché chi guarda spesso tocca, e il grande squalo bianco come da suo nome scientifico basato sulla lingua greca, Carcharodon carcharias, non ha molte mani bensì denti (kárcharos – aguzzo, odóntos – devo dirlo?) E denti e denti, in quantità praticamente interminabile. Alcuni degli appartenenti a questo celebre Ordine, nei fatti ne producono nel corso di una vita fino a 35.000 ca, ciascuno con funzioni attentamente definite. Ce ne sono di larghi e piatti, usati per schiantare le conchiglie o il guscio dei crostacei. Mentre altri, detti ad ago, sono sufficientemente aguzzi da bloccare prede piccole e sguiscianti. Ma i peggiori, per gli umani, sono certamente quelli triangolari superiori ed inferiori, l’ideale per tranciare pezzi da una foca e trangugiarla allegramente tra l’ora di pranzo e la merenda d’occasione, un attimo di gioia estrema per il pesce cane. Non c’è quindi molto da meravigliarsi, nel prendere atto di questa maniera preoccupante in cui la bestia si getta contro le sbarre metalliche di questa postazione, rischiando l’integrità dei propri ausili alla masticazione, giungendo a piegare il duro metallo di alcune delle più sottili in due, tre punti. Per poi concentrarsi, molto fortunatamente, contro uno dei sostegni d’angolo dell’intero costrutto, tanto resistente da riuscire a svolgere la stessa funzione dell’osso di seppia, per il pappagallo.

E qui la scena assume proporzioni quasi comiche, con una voce femminile (forse proprio della titolare del canale) che si fa stridula ed acuta, mentre l’immancabile GoPro si muove freneticamente sopra e sotto l’acqua, offrendo i vari angoli del mostro che aggredisce il palo. Il quale, per fortuna, non finisce per ghermire uno dei galleggianti di sostegno, con conseguenze prevedibili per gli occupanti: un brusco sommovimento della gabbia, comunque assicurata e recuperabile dall’imbarcazione soprastante. Ma nessuno vorrebbe mai venire scaraventato, in una tale situazione, contro i confini dello spazio per così dire sicuro, finendo magari con un braccio oppure deliziosa gamba alla portata del carcarodonte. Basta un attimo di distrazione…

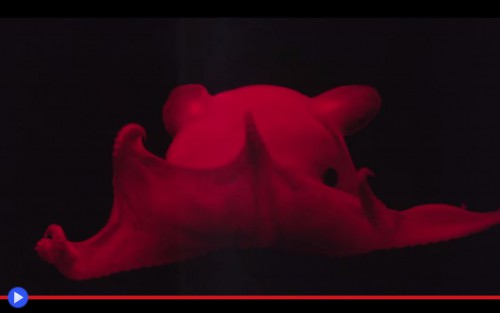

Lo strano fascino del polpo a ombrello

È una vecchia regola non scritta del mondo della scienza il fatto che chiunque descriva per primo/a, in una sua pubblicazione, le caratteristiche di una specie animale o vegetale, riceva l’indubbio onore di scegliere il suo appellativo. Così abbiamo, fin dall’inizio dall’epoca delle prime sperimentazioni, curiose creature con il nome proprio di persone (quale miglior modo di aspirare all’immortalità?) Piuttosto che lievi variazioni lessicali dei termini precedentemente usati per i parenti biologici più prossimi, perché non tutti hanno una grande fantasia, né voglia di mettersi in mostra per il proprio gusto personale. Ma l’approccio più accattivante usato per denominare una creatura, indubbiamente, resta quello che consiste nel cristallizzare l’emozione provata nel momento in cui l’esponente della comunità scientifica se l’è trovata innanzi per la prima volta: così nascono binomi quali “il geco diabolico”, “la scimmia ragno” oppure “la farfalla illusoria” che generalmente riescono a colpire subito la fantasia dell’uomo della strada. E forse proprio a margine di tale considerazione, tanto maggiormente rilevante in quest’epoca di comunicazioni digitali, la scienziata Stephanie Bush, ha deciso di associare la sua occupazione principale di ricerca in questi ultimi mesi a un concetto talmente semplice e diretto che, in effetti, a molti sarebbe sembrato buffo nella sua spontaneità. Così giunge, per la prima volta sotto i nostri occhi, la forma fluttuante dell’Opisthoteuthis Adorabilis, leggera variazione di una vecchia conoscenza di molti pescatori della California, che spesso di simili polipetti a ombrello ne trovavano qualcuno casualmente nelle reti. “Non è adorabile?” Scherza lei, tra un segmento e l’altro del video, mentre mostra l’esemplare sezionato sotto formalina. Si, davvero l’opera dello scienziato si perpetra tramite sentieri differenti. E ciò che per qualcuno appare degno di un’occhiata o poco più, all’interno dei laboratori può essere mostrato al mondo in luce nuova.

Stiamo parlando, per intenderci, di un vicino parente del cosiddetto flapjack devilfish, una creatura della foce del Columbia River talmente bizzarra, nonché invendibile per scopi alimentari nella sua piccolezza (misura circa 20 cm) che colloquialmente era stata sempre associata all’arbitraria categoria dei cosiddetti “pesci del diavolo” concettualmente associata a certe specie di razze, polpi, rane pescatrici e addirittura la balena grigia dai fanoni, astuta filtratrice di Km di plankton galleggiante. Non chiedetemi perché! Mentre la dicitura flapjack proveninva, nel suo caso, da un termine gergale usato per riferirsi al semplicissimo pancake, il dolce statunitense simile a una crepe che tante volte abbiamo visto nelle sit-com degli anni ’90, accompagnato da una generosa dose di sciroppo d’acero d’importazione canadese. Questo perché la delicata creaturina in questione, una volta trascinata a forza via dal fondale, generalmente giungeva in superficie già defunta, spianata come una frittella, striata dai segni della rete e con gli occhi sporgenti, simili ad antenne degli alieni dei pulp magazine. Soltanto in tempi recenti, con il miglioramento e la diffusione delle tecniche legate all’immersione individuale, assieme al fortunato caso di esponenti del Genere che si spingessero in relativa prossimità della riva continentale dai 300 e passa metri sotto la superficie del loro habitat naturale, sono iniziati degli avvistamenti che ci hanno fatto conoscere il vero, grazioso aspetto di queste creature. Così, in modo graduale, hanno iniziato a sovrapporsi i soprannomi: dal polpo di Pac-Man, per la sua vaga somiglianza con i fantasmini del gioco in questione, a “Dumbo” visto l’aspetto delle sue due vistose pinne sopra il pallio (corpo principale) collocate giusto dietro agli occhi, così apparentemente simili ad orecchie da cartone animato. Che per di più, durante gli spostamenti, vengono agitate dall’animale, per bilanciarsi e dirigere la spinta offerta dalla sua membrana principale, in un moto non dissimile da quello di una medusa, con due piccole bandiere sulla testa. Adorabilis, nevvero?

Come squittiscono i rinoceronti

(E altri suoni di animali insospettati) uomo bianco che percorri la savana, disegnando dentro al tuo taccuino le creature naturali, ecco qui la bestia che stavi cercando: l’unico vero corno. Che poi sono due ciascuno, qui in Mozambico e nelle terre circostanti, mentre uno ad animale nei cugini più pelosi d’Oriente. Te l’aspettavi differente? Come il candido cavallo, nelle tue saghe o leggende, dalla figura splendida e leggiadra, che cavalca sopra il ciglio degli arcobaleni…Beh, ciò che fa nel tempo libero, io questo non lo so. Ma ocimanda, la bestia colossale, oppure sembele, come lo chiamano nella lingua dei Lozi, è una figura quieta e sonnolenta. La maggior parte delle volte. Tutt’altra storia dalla sua reputazione. Un turista, proveniente dalla Malesia, mi ha raccontato la leggenda del badak api, la bestia mitica che scaturisce fuori dal fitto sottobosco di quelle isole remote, per intervenire senza falla in caso di un incendio. Galoppando sui suoi zoccoli ungulati, con i quali quindi soffoca le fiamme vive, senza ustionarsi. Beh, non so che verso faccia, quella creatura, ma la descrizione era fin troppo chiara: nonostante ciò che logica vorrebbe dimostrare, fra le acque dell’Oceano sconfinato ed oltre l’India, ancora esistono i rinoceronti. E pensare che son tanto inermi, a conti fatti, contro la malvagità dell’uomo! Un erbivoro di queste dimensioni, totalmente privo di nemici naturali, non ha neppure l’istinto di fuggire. Soltanto bruca l’erba oppur le foglie, marcando con l’urina i margini del territorio. Non ci vede molto e forse pure questa è un po’ la sua maledizione. Perché non collabora, con i suoi simili, non ha un vero spirito del branco. Se qualcosa minaccia la sua placida esistenza, tutto quello che può fare è spingere la testa verso il basso e caricare. Perché ha ormai perso, raggiunta l’epoca della maturità, quell’innocenza che gli permetteva di parlare. Come? Cosa? Si, non sono in molti a ricordarselo. Ma, come grossomodo la maggiore parte dei mammiferi, siano questi piccoli o imponenti, stupidi o sapienti, per l’intero tempo dell’infanzia anche il rinoceronte ha un suo richiamo. Ed è… Grazioso, strano, insospettato. Pare il verso un po’ stonato di quel flauto traverso, che il collega Kenyatta suona verso sera presso il campo base della mia riserva. Te lo farei sentire (il cucciolo, intendo, non quel musicista scalcagnato) vieni qui con me, dietro l’albero svettante del baobab. Ecco, ddarlingx3, metti via la penna. È tempo di ascoltare.

Un trillo, un sibilo, il soffio di un palloncino che viene spremuto, la cui imboccatura si trasforma nell’unico foro di passaggio per dell’aria intrappolata. Un canto, un gorgheggio, il giocattolo per cani a forma d’osso con fischietto incorporato, masticato da questi ultimi per la soddisfazione di quel suono. E il gusto dolce della gomma, alla mattina…La stessa antica percezione sinestetica, secondo cui il regno della percezione sensoriale è il frutto di un filo conduttore ininterrotto, crolla sotto la pesante ed innegabile evidenza: questi cuccioli di Ceratotherium simum (rinoceronte bianco) sembrano dei topolini scatenati. Neanche i disegnatori, produttori ed animatori di cartoni animati, attraverso le generazioni trascorse, si sono mai presi la briga di farlo sentire. Come dici, non sono affatto bianchi i due piagnucolosi piccolini? Ah, beh. Questa è tutta un’altra storia.