Particelle in viaggio, spinte innanzi per l’effetto di un vento cosmico che ha mai fine. Il poderoso flusso fluviale del destino. L’incombente concatenazione di causa ed effetto. L’elaborazione del bisogno e del desiderio, che guidano le scelte di ogni essere vivente. In una moltitudine che almeno in questo caso, sembrerebbe agire con intento collettivamente responsabile, verso l’ottenimento del proprio obiettivo finale: raggiungere i pascoli, quindi tornare nei recinti, infine prender posizione, di concerto, attorno a un’ampia serie di abbeveratoi. In quello che potrebbe anche sembrare un singolo piano sequenza, se non fosse per il reiterato cambio di colori e di vegetazione ad ogni singola inquadratura, per una probabile deriva di sito geografico o stagione cosmica apparente. Poiché nei fatti, come viene evidenziato dallo stesso autore Israeliano Lior Patel, questa breve sequenza di poco più che un minuto è un semplice riassunto di svariati mesi di riprese, realizzate mediante il fido drone DJI Mavic 2 Pro per un periodo di ben 8 lunghi mesi, con la probabilità di creare il più formidabile repertorio d’inquadrature, animate o meno, di una delle aggregazioni d’animali più rilevanti per l’uomo. Particolarmente in questi luoghi dove, dagli antichi testi della Bibbia, sappiamo essere stato praticato per svariati millenni l’allevamento sistematico degli ovini, come comprovata fonte di latte, cibo e tessuti da indossare. Con metodologie certamente meno tecnologiche, eppur concettualmente non così diverse da quelle messe ancora in pratica dall’agricoltore e proprietario del gregge in questione Michael Morgan, coadiuvato dal suo socio sudafricano Keith Markov fin dal 1985, in una collaborazione capace di portare le pecore fino al numero assolutamente rimarchevole di 1.750 esemplari. Una parte significativa dei quali possiamo ammirare nelle poche, sintetiche immagini offerte dall’artista senza il pagamento di alcuna royalty, in quello che ha già finito per diventare una via d’accesso internazionale diretta nei confronti del suo abile operato. Perché il video, intitolato Sheep in fast motion parla un linguaggio facile da comprendere per qualsiasi cultura, offrendo un punto di vista insolito nei confronti di un qualcosa che, almeno concettualmente, credevamo di aver già conosciuto abbastanza a fondo. Le dinamiche operative di una moltitudine, almeno in apparenza, capace d’agire come un singolo organismo, che finisce così per ricordare le contorsioni di un qualsiasi sifonoforo o medusa sommersa tra le acque del mondo. Laddove studi analitici pregressi hanno da tempo dimostrato, soprattutto nel corso dell’ultimo periodo storico, come le pecore domestiche siano in realtà animali di notevole intelligenza e profondità emotiva. Tanto da mettere immediatamente in dubbio lo stereotipo, ancora largamente diffuso, secondo cui modellare il proprio comportamento su tale specie possa condurre verso una problematica perdita d’individualismo. Tutt’altra storia, nel frattempo, quella raccontata da ricerche sul campo come quella di studiosi del Royal Veterinary College di Londra (Andrew J. King e colleghi) che nel numero di luglio del 2012 della rivista Current Biology intitolavano il loro articolo proprio Selfish-herd behavior of sheep under threat (Il comportamento egoista del branco di pecore soggetto alla minaccia di un predatore) sviluppando un complesso modello matematico per l’osservazione di come, all’avvicinarsi di una minaccia percepita come un cane appositamente addestrato, ciascun singolo individuo facesse il possibile per spostarsi verso il “centroide” ovvero un punto il più possibile protetto dai vulnerabili corpi dei propri compagni e compagne di vita. Esibendo una fenomenale simmetria operante, così apprezzabile anche nel video di Patel per una lunga serie di ragioni capaci di costituire una costante. Poiché chi può dire, realmente, se siano state le pecore ad adattarsi alla propria vita in cattività, oppure l’uomo stesso, attraverso i lunghi secoli di perfezionamento, a progettare una serie di passaggi e situazioni attraverso cui i propri soggetti animali si comportassero nella maniera di maggiore convenienza per lui… Una ricerca che ha accomunato numerosi popoli attraverso il corso delle Ere, ma forse nessuno più di quello che tanto spesso attribuì l’allevamento di queste utili creature ai suoi più insigni predecessori. Da Abele, secondo figlio di Adamo ed Eva, fino ad Abramo, Isacco, Giacobbe, Rachele e persino Davide, il predecessore di Re Salomone. In un ideale filo conduttore, capace di attraversare ininterrotto il lungo trascorrere delle Ere…

dal mondo

L’anatomia policroma del delta dello Yukon, polmone dell’America boreale

Nelle oscure profondità dell’edificio di medicina, alcune delle più influenti personalità dell’Università di Heidelberg erano giunte per assistere all’esperimento. Il giovane ricercatore Gunter von Hagens, nel corso dell’intero 1977, aveva redatto testi, e pubblicato articoli, in merito a una sua speciale invenzione tecnica, capace di lasciare molti senza parole. Ma in quel giorno, in quel momento, era finalmente giunto il momento della verità. Spettatore silenzioso sopra la barella al centro del teatro anatomico, il corpo ormai privo di vita di uno dei molti senzatetto della Germania Est, volontariamente “donato” alla scienza nel momento estremo della sua dipartita. Ora il promettente anatomopatologo, già detentore di svariate pubblicazioni di fama internazionale, descriveva ancora una volta i passaggi successivi della sua invenzione, attraverso cui avrebbe creato il più impeccabile modello di studio del sistema venoso umano. Terminato il breve discorso, girando attorno alla pompa della resina, impugnò il pesante tubo a Y, che con procedette quindi ad inserire rispettivamente nell’esofago e nella trachea del paziente. Senza troppa gentilezza, né forza eccessiva, avendo fatto pratica per più e più volte, prima di procedere all’accensione così lungamente attesa del suo meccanismo. Tecnologia, magia, qual è la differenza? Pensò sommessamente tra se e se, mentre il processo di plastinazione raggiungeva l’apice di quel momento straordinariamente significativo. Ora sarebbero dovute trascorrere ore, o giorni, prima di poter procedere al passaggio successivo. Ma come in un programma di cucina per la Tv, Hagens aveva già preparato un secondo cadavere, posizionato su di una barella accanto al suo malcapitato collega. Con un gesto magniloquente, dunque, tirò la leva per attivare il sistema elevatore che l’avrebbe immerso all’interno di una grande bacinella in fibra di vetro. Ricolma, per l’occasione specifica, di una copiosa quantità della sua speciale miscela d’acetone. Ora i minuti trascorsero lunghi minuti e quasi un’ora, mentre il processo di corrosione chimica si svolgeva secondo il copione attentamente prefissato. Hagens utilizzò il tempo per spiegare nuovamente come fosse giunto a quel processo, finché non seppe che si era arrivati ormai al suo miracoloso compimento. Ecce homo, sussurrò trionfale, tirando su con estrema cautela il soggetto finale della procedura. Con la sua testa ormai priva di bulbi oculari (un paio di biglie di vetro sarebbero servite allo scopo) la muscolatura pienamente visibile, ma soprattutto, ogni singolo canale venoso ed arteria perfettamente messo in evidenza, grazie a una vera e propria ragnatela di colori scelti per il massimo contrasto visuale. Mentre i presenti osservano con attenzione il risultato, già un mormorio diffuso cominciò a diffondersi tra i capannelli di esperti al vertice dei rispettivi settori. Ma fu quando la prospettiva permise finalmente di scorgere il risultato ottenuto sui polmoni del cadavere, che un applauso si concretizzò spontaneamente tra gli spalti: esofago, bronchi e bronchioli, fino ai più infinitesimali capillari ed alveoli di quelle sacche d’aria, gloriosamente spalancate innanzi allo sguardo indagatore dei viventi. Qualcosa di straordinariamente ordinario come la morte, oggi, aveva finalmente dato i suoi frutti eccezionali, che sarebbero durati per lungo, lunghissimo tempo.

Che la Terra sia essenzialmente condannata a deperire, scolorendosi fino alla sua imperterrita ed inevitabile dipartita, è un concetto largamente dato per inevitabile dalla cultura della nostra epoca post-moderna. Mentre rassegnati a un simile destino, sfruttiamo fino all’ultima risorsa di cui possiamo ancora disporre, nella speranza di riuscire un giorno a sviluppare il viaggio interstellare. Il che del resto non preclude, a questa umanità così drammaticamente simile a un’infezione virale, di compiacersi di ciò che ancora riesce a possedere, tramite l’inquadratura di una telecamera lanciata a molti metri al secondo, molte migliaia di chilometri sopra la linea dell’orizzonte. Landsat 8, questo il nome dell’artista, se tale può essere davvero definito uno strumento senza nessun tipo di cervello come la scatola lanciata dalla Nasa, nel corso di un’utile missione, a unirsi alla moltitudine di oggetti in orbita terrestre asincrona, con la finalità di realizzare il più alto numero possibile di panorami utili a commemorare la già sofferente natura. E farlo questa volta, rispetto all’opera dei suoi sette predecessori (non tutti altrettanto destinati al successo) tramite l’impiego dello speciale sensore Operational Land Imager (OLI) dotato di 7.000 sensori per ciascuna banda dello spettro cromatico, anche al di là della parte osservabile dell’occhio umano. Qualcosa che permette di mettere in evidenza, volta per volta, immagini capaci di mettere in evidenza la Vera Realtà, senza passare per il filtro spesso soggettivista del cosiddetto senso comune. In casi come quello sperimentato lo scorso maggio, quando l’apparecchio venne puntato, in una serie di passaggi successivi, presso il maggiore e più importante delta dell’intera America settentrionale. Nonché uno dei più vasti, ed atipici, dell’intero pianeta…

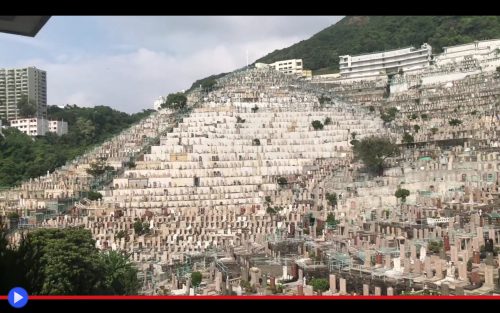

Il cimitero verticale di Hong Kong ed il moderno grattacielo che riprende la sua funzione

Successivamente al 1898, dopo il diffondersi della pesta bubbonica in una delle città commerciali più importanti e sovrappopolate del Mar Cinese Meridionale, il governo inglese chiese ed ottenne dalla Cina un’estensione dei suoi territori oltre i confini di quell’isola, e fino all’area che sarebbe diventata celebre con il nome di Kowloon. Ma non tutta la parte di territorio già completamente incorporata nel dominio autonomo di Hong Kong era completamente ricoperta di palazzi al punto che nessuno avrebbe più potuto trasferirsi entro confini tanto desiderabili, con particolare riferimento alla zona semi-rurale del villaggio di Pok Fu Lam (薄扶林村) storico insediamento risalente al regno dell’imperatore Kangxi (tardo XVII secolo) per il volere di circa 2.000 persone, che avevano cercato rifugio dalle guerre e ribellioni del continente. Ora occupato, nel suo punto più alto, da un piccolo cimitero amministrato dall’Unione Cristiana locale, tale luogo avrebbe visto progressivamente crescere quest’area dedicata a tombe con la lapide in pieno stile europeo. Fino al progressivo moltiplicarsi di quest’ultime lungo l’intero pendio scosceso di una serie colline antistanti, gradualmente ricoperte da una lunga serie di viali serpeggianti, ciascuno parallelo e accompagnato da una sorta di spalto percorribile, non del tutto dissimile da quello di una classica arena sportiva. Perciò si pensa in multiple culture in questo mondo, come viene spesso ripetuto, che la cessazione della vita sia anche il termine dei giorni destinati ad essere trascorsi combattendo, per difendersi dal costante assedio di coloro che vorrebbero usurpare i nostri diritti. Ma la realtà dei fatti, soprattutto per chi cerchi di essere sepolto in prossimità dei propri cari, è che proprio questi ultimi dovranno continuare a tutelare gl’interessi del nostro nome. Ivi inclusa la necessità, continuativa ben oltre l’ultimo dei giorni, di riuscire mantenere un proprio spazio nel prezioso sottosuolo per un tempo ragionevolmente prossimo all’indeterminazione. O almeno questa qui è l’idea, perseguita dal punto di vista post-sepolcrale, secondo i crismi e le regole imposte da coloro che ancora possiedono il dono del respiro.

L’improbabile panorama del cimitero di Pok Fu Lam, in conseguenza di tutto ciò, costituisce la diretta risultanza del bisogno di riuscire a ritardare il più possibile gli eventuali traslochi postumi, delle povere vecchie ossa appartenenti a coloro che non essendo sufficientemente famosi, o abbienti, potranno continuare a trarre beneficio dalla sua ospitalità. Con conseguente approntamento, in maniera più unica che rara, di una disposizione delle tombe in posizione direttamente sovrapposta l’una all’altra, enfatizzando ulteriormente l’evidente verticalità di tale ambiente con una funzione tanto specializzata. Il che rientra a pieno titolo nella funzione e metodi dei suoi amministratori rigorosamente privati, formati da un concilio delle sette principali confessioni e missioni cristiane operative nell’influente città stato: la Chiesa Missionaria di Londra, l’Anglicana, la Congregazionale Americana, i missionari di Tsung Tsin, la Metodista, la Battista e i protestanti del Reno. Verso la costituzione di un sistema inter-confessionale dedicato a predicare il Vangelo, gestire i ministeri comuni e soprattutto amministrare le molte proprietà ed attività senza scopo di lucro, tra cui ospedali, cliniche e l’inevitabile, occasionale cimitero. Il che non significa, del resto, che un luogo come questo possa risultare del tutto privo di una certa quantità d’entrate indubbiamente significativa, visto un costo pari a circa 700 dollari statunitensi per un affitto di cinque anni di una tomba di dimensioni standard e addirittura il doppio nel caso dei non membri dell’Unione, purché sia possibile dimostrare l’appartenenza alla religione cristiana del malcapitato defunto. Il quale dovrà continuare ad aspettarsi di essere sottoposto, nell’eternità a venire, a continui vagli e calcoli operativi finalizzati a decidere, caso per caso, se non fosse decaduto il suo diritto a mantenere il proprio posto in un luogo così affollato. Una casistica che prevedibilmente non si applica, nel caso delle molte dozzine di nomi celebri e importanti personaggi della politica e dell’arte sepolti all’interno di queste colline…

Apre il parco in bilico su 280 colonne oltre il ciglio di Manhattan, New York

Al termine di un tempo lungo e travagliato, emerge sempre un’epoca di riscoperta e nuove, inaspettate meraviglie, l’ora di riscossa contro un fato eccessivamente gramo. Così è possibile pensare, mentre si percorre il ponte a forma di “L” che con la sua brusca curva, s’inoltra sotto una foresta di cemento situata a ridosso di una letterale giungla di grattacieli. Piante assai particolari quest’ultime, con la loro capacità di sbocciare direttamente dalla superficie dell’azzurro mare, formando un singolo tappeto di giganteggianti tulipani, a loro volta in grado d’ospitare alberi, prati, anfiteatri e un certo numero di panchine. Ed è soltanto una volta che si è passati sotto un paio di quei tulipani, che per la particolare forma ondulatoria del paesaggio fuori scala ci si ritrova direttamente a vivere in quel micro-mondo fatto di scorci prospettici e precise proporzioni, come l’ideale estetico di un giardino giapponese o d’altro paese del distante Oriente. Mentre gli ordinati viali geometricamente complementari si susseguono da un lato all’altro di quel profilo, idealmente simile a quello di un singola foglia galleggiante nel mare delle idee, in realtà frutto di precisa pianificazione ad opera dell’architetto inglese Thomas Heatherwick, la sua collega esperta in aree verdi Signe Nielsen e per generosa concessione dei miliardari Barry Diller e Diane von Fürstenberg, che secondo le precise usanze nordamericane hanno in questo modo scelto di restituire un qualche cosa di tangibile alle affollate moltitudini della propria nazione. Proprio lì, in corrispondenza dell’ormai scomparso molo 54, dove il transatlantico Carpathia riaccompagnò il 18 aprile del 1912 i sopravvissuti al disastro del Titanic, affondato tra le gelide acque dell’Atlantico quella fatale notte di tre giorni prima…

Ogni grande città di un popolo possiede una sua storia e molto spesso, si tratta di una storia caratterizzata dal valore strategico, l’importanza economica e culturale di uno specifico luogo. Così New York, agglomerato maggiormente popoloso dell’intero Nord America (nonché tra i maggiori al mondo) fu per lungo tempo un porto di primaria importanza, dai cui moli partivano e tornavano le schiere di bastimenti e transatlantici col compito di avvicinare i continenti tra il XIX ed inizio del XX secolo. Che si susseguivano l’un l’altro, come denti di un’enorme balena, a partire dalla zona nota come West Side o Lato Ovest, verso quello spazio riparato dai marosi e le intemperie che ebbe il nome di Hudson River, oggi l’autostrada d’innumerevoli spedizioni turistiche, voli d’elicottero ed altri approcci all’osservazione mobile del panorama ultra-urbano. Però ancor prima che i grattacieli più alti potessero sorgere dalla solida roccia sotto il suolo di quell’isola comprata dai Nativi, simili strutture simili ma orizzontali e poste in bilico sopra le onde, persero gradualmente la loro importanza mentre le navi diventavano progressivamente più grandi, giungendo a richiedere strutture di concezione più moderna. E i moli, inizialmente trasformati in luoghi di ritrovo e ristorazione, come le imponenti meraviglie ingegneristiche che erano, caddero progressivamente in disuso, mentre i costi di manutenzione superavano progressivamente il possibile guadagno offerto per coloro che li avevano in gestione. Così alcuni quartieri dove trovavano collocazione gli alloggi e i luoghi di ritrovo per gli addetti provenienti principalmente dall’Irlanda ed altri paesi europei, come Hell’s Kitchen, si trasformarono in luoghi d’alto valore immobiliare e qualità evidenti. Mentre altri luoghi, abbandonati e derelitti, andavano progressivamente incontro al disfacimento strutturale della propria iniziale idea. E può certamente sorprendere come nella nostra Era dedita all’assoluta efficienza e guadagno economico, un luogo dal valore immobiliare come Manhattan potesse ancora presentare un’intera area in sostanziale disuso, al punto che ancora all’epoca dell’amministrazione Reagan (1981-1989) si parlava seriamente di asfaltare tutto, demolire le vecchie strutture e trasformarla in una lunga autostrada, sperando in tale modo di riuscire ad alleggerire il traffico terribile di un luogo tanto densamente popolato. Almeno finché in uno dei progetti di qualificazione maggiormente impegnativi dell’epoca contemporanea, non si decise piuttosto d’intervenire sulla natura stessa e il ruolo operativo dell’intera zona degli Hudson Yards, trasformandolo in un letterale parco giochi architettonico per gli abitanti e tutti coloro che venivano da fuori…