Montagne alle mie spalle, mare innanzi a me. Chiunque voglia tentare la fortuna per venire a togliermi il fucile, dovrà attraversare 20, 30 metri di spiaggia bruciata dal Sole, ponendo la sua sagoma nel centro del mirino. Possibile? Probabile? Quante volte, davvero, nella storia dell’umanità, è riuscita l’invasione d’oltremare di una terra simile a un bastione naturale… Poche, pochissime! Ma ciascuna, grandemente celebrata e impressa nella mente degli interi popoli coinvolti. Di certo, non tutti i mari sono uguali. E pur considerata la pessima reputazione della Manica, il valico dei popoli e del tempo, è innegabile che fu proprio quel tratto, fra i tanti disponibili, a vedere il transito di alcune delle forze armate destinate a far deviare il corso della storia. Vedi Guglielmo il Conquistatore, duca di Normandia, che poco dopo l’anno mille radunò all’incirca 8.000 uomini su 700 navi, per cancellare un’ingiustizia e conquistare il trono d’Inghilterra. O ancor lo sbarco in senso opposto, condotto all’apice della seconda guerra mondiale dalle forze degli alleati sull’Europa in mano ai totalitarismi, il 6 giugno 1944 presso quel di Omaha Beach. Ma se siamo qui a citare due successi, è certamente perché questi erano siti ai lati estremi dello spazio cronologico, quando (a) – non esistevano i mezzi tecnici per difendere un’intero tratto di costa, oppure (b) – l’impiego di tecnologie moderne, quali l’aviazione e l’artiglieria, permettevano di renderle in qualche modo vane. Sebbene al costo di parecchie vite umane. Ma basta prendere in analisi un qualsiasi momento degli intercorsi 9 secoli e mezzo, per trovare la storia d’innumerevoli potentati o città stato site sulla costa, magari circondate dai nemici su ogni lato, che tuttavia mai nessuno si sarebbe immaginato di assalire. Mentre l’introduzione della polvere da sparo, in un primo momento, non fece che esacerbare la questione. Un vero forte a stella, dotato di barbacani (preminenze murarie) su ogni lato, poteva scaricare sul nemico in faticosa avanzata un quantità di palle o bombe virtualmente illimitato, distruggendone il morale prima ancora che questi potesse avvicinarsi per scalare quelle avverse mura. Durante la guerra russo finnica del 1809, la celebre fortezza di Sveaborg poté resistere all’assedio dei cosacchi e dell’intera armata di Alessandro I per un periodo di due mesi, nonostante i pochi fondi di cui aveva potuto disporre e i rifornimenti conseguentemente limitati, prima di dover capitolare per ragioni per lo più politiche, e contro il volere del suo comandante. In forza di simili considerazioni, e dopo l’esperienza della guerra contro gli inglesi del 1812, i giovani ed emancipati Stati Uniti decisero quindi di fornirsi anche loro di possenti e invalicabili bastioni, per proteggersi dall’evidente esuberanza dei maggiori potentati europei. In alcuni dei punti strategici di accesso al continente, già esistevano delle antiche basi militari, come quella di Fort Monroe sulla punta estrema della penisola della Virginia, punto di sbarco elettivo per le flotte provenienti dall’Atlantico Settentrionale. Qui le fortificazioni furono ampliate e rese maggiormente solide, per meglio resistere nell’immediato, ipotetico futuro di guerra. Mentre il altri luoghi di evidente importanza, all’epoca non c’era essenzialmente nulla, tranne spiagge assolate, uccelli migratori e tartarughe.

Pensate, ad esempio, al tratto di mare antistante alla Florida. Un’altra terra peninsulare che essenzialmente costituisce, con la sua naturale collocazione geografica, una delle due porte d’accesso verso le preziose acque del Golfo del Messico, un luogo di transito fondamentale per tutti i commerci dei Caraibi resi celebri nell’era delle grandi esplorazioni. Un punto di passaggio, sopra Cuba, dove lo stabilirsi di un’ipotetica base operativa delle forze d’invasione avrebbe potuto, nel giro di pochi mesi, paralizzare l’intera economia delle colonie unite. Così fu chiaro, in quel fatidico momento storico, che lì occorreva costruire un forte. E che questo sarebbe stato, all’epoca della sua costruzione, tra i più temuti e formidabili del mondo. Ma la via, nonostante tutto, fu piuttosto travagliata. Il primo studio di fattibilità per il progetto fu condotto nel 1824 dal commodoro David Porter, incaricato dall’ammiragliato di contrastare l’ancora dilagante pirateria di questi luoghi, trovando un luogo d’approdo valido per le navi della flotta, che potesse essere utilizzato per rifornirsi e riarmarsi tra un pattugliamento e l’altro. Egli allora individuò, all’estrema propaggine dell’arcipelago delle Florida Keys, la sottile striscia d’isole che si protende ad ovest delle Bahamas, una terra totalmente priva di insediamenti, e naturalmente protetta dalla furia dell’oceano e degli uragani. Si trattava delle Dry Tortugas, famosamente scoperte nel 1513 dall’esploratore portoghese Juan Ponce de León, che gli aveva dato il nome in funzione di due cose: i circa 200 rettili col guscio che aveva catturato, per l’esportazione e la vendita presso le istituzioni scientifiche di mezzo mondo, e la totale assenza di acqua dolce in questi luoghi, un dato semplicemente fondamentale per qualsiasi navigante che transitasse da quelle parti, al punto da dover essere incluso in ogni carta nautica futura. Il suo collega di un’altra epoca e nazionalità quindi, quasi tre secoli dopo, non poté far altro che riscontrare le stesse problematiche, arrivando alla conclusione che giammai, in quel luogo derelitto e inospitale, gli Stati Uniti si sarebbero trovati a costruire un forte! Davvero egli non sapeva, quanto era distante dalla verità…

architettura

La torre thailandese avvolta nelle spire di un dragone

Gli artigli che ghermiscono, la coda che si avvolge. Gli occhi fiammeggianti che cercano l’alto Kama-Loka, il reame paradisiaco di chi si è lasciato dietro le tribolazioni terrene. Forse nessuno aveva immaginato, all’epoca del grande boom degli anni ’80 e ’90, che la capitale della Thailandia, Bangkok, avrebbe avuto la sua personale e specifica Manhattan, nel distretto dagli alti grattacieli di Sathorn. Un’elevarsi di cemento con migliaia di finestre, da cui scrutare l’orizzonte di un paese che guardava, allora più che mai, verso il futuro. Questo grande paese che, a differenza di Taiwan, Corea, Singapore ed Hong Kong, non fu mai eletto in quegli anni come prototipica “tigre d’Asia” ovvero una potenza economica nascente, che rischiava di mangiarsi l’economia globale a colazione. Ma ci andò davvero molto, molto vicino. Perché fu allora che, grazie agli investimenti provenienti dall’estero ma soprattutto dal Giappone, il paese uscì dall’economia di sussistenza, creando un’intero settore industrializzato a sostegno della sua fiorente agricoltura. E la ricchezza, si sa, conduce dall’attaccamento e all’avidità. Così, un palazzo dopo l’altro, l’antica sede del potere temporale dell’impero di Ayutthaya, detta la città dai molti tesori sull’oceano, ha visto i suoi templi circondarsi di edifici torreggianti, che soffocavano il contatto col passato. E un destino simile, benché meno verticalizzato, si ritrova espletato anche nella regione circostante di Nakhon Pathom, sede fra le altre cose, dello stupa più alto al mondo, lo spettacolare Phra Pathommachedi. Un luogo semi-rurale, tranne per l’omonima cittadina di 120.000 anime presso cui ha sede il grande tempio, dove strade s’incrociano verso utilitaristici punti di riferimento: l’università, le aziende del settore primario, la scuola della polizia locale. Ed è proprio lì, presso un’incrocio che s’inoltra in mezzo alla campagna, che è possibile scorgere una vista totalmente inaspettata: è rossa, questa torre. Alta 14 piani, con dozzine di finestre. E una creatura gigantesca che la avvolge, perennemente immobile nella sua apparenza chiaramente statuaria. Fermo restando che sull’immediato, l’analogia tipica del turista occidentale potrebbe configurarsi come: “Sarà un parco giochi?” Oppure, approssimare nella mente una simile spiazzante immagine a quella delle insegne sulle autostrade, costruite per attrarre le persone verso un autogrill o centro commerciale, la seconda ipotesi non può che trarre ispirazione dal contesto: dovrà trattarsi, ovviamente, di un luogo di culto…

Internet è piena di visioni culturalmente affascinanti, che pur colpendo l’occhio, tendono a restare largamente non spiegate. E il tempio torreggiante del Wat Samphran, in larga parte, tende a restare tale, con alcuni siti che consigliano di visitarlo, specificando unicamente come manchino le indicazioni sulle guide turistiche, ma senza spendere parole sulla sua misteriosa storia. Il che, da una parte, è utile a dargli un’ipotetica importanza storica, un valore che da sempre, porta soldi al clero e ai suoi occupanti laici d’occasione. Mentre la realtà, facilmente intuibile dai metodi impiegati per la costruzione, è che si tratta di una struttura piuttosto moderna, una che un commento al video di apertura colloca attorno a una trentina di anni fa, collegandola all’opera di insegnamento e proselitismo di Bhavana Buddho (al secolo Chamlong Konsue) un uomo presunto santo ma che verso la metà degli anni ’90 si scoprì essere implicato a una brutta storia di molestie ai minori, assieme ad 8 monache del suo prestigioso luogo di culto. Ma non prima di averlo reso splendido, variopinto e costellato di meravigliose viste, tra cui l’immancabile statua dorata di Buddha alta diversi metri e un’intero edificio a forma di tartaruga, presso cui rendere omaggio a questo longevo animale, venerato come bodhisattva (santo salvatore) dalla dottrina del Buddhismo Theravada. E poi, naturalmente, c’è la piccola questione del drago. Un vero e proprio mostro architettonico, costruito in ferro e probabile fibra di vetro, all’interno del quale, pare, è addirittura possibile camminare, benché sia totalmente buio, e la maggior parte dei turisti preferisca usare l’ascensore. L’interno della torre, a quanto ci raccontano, ha un’aria vaga di abbandono. Come del resto buona una parte delle altre insolite creazioni della Thailandia trionfante di fine secolo, lasciate a loro stesse con lo scoppio dell’inevitabile, sempre temuta bolla finanziaria.

Con l’incarceramento del sacro fondatore, che si dice aveva avuto una visione che lo indusse a costruire il tempio in mezzo a quella che era, allora, una foresta, una buona parte dei suoi fedeli smisero di frequentare questi luoghi, collegati a troppi brutti ricordi. Nel libro A Secret History of the Bangkok Hilton (autori: Chavoret Jaruboon, Pornchai Sereemongkonpol) un cui estratto è disponibile liberamente su Google Books, si parla brevemente dell’insolita situazione degli anni seguenti ed invero molto probabilmente, anche attuali, dell’ex monaco che viene ancora visitato presso la sua cella, da dove tiene lunghi sermoni a vantaggio dei seguaci più fedeli, continuando ad affermare la sua impossibile innocenza. Mentre il grande drago, nel frattempo, resta silenzioso.

I vantaggi tecnologici del molo galleggiante

Ho profondamente chiaro nella mia analisi geometrica di quanto ci circonda, che la sfera sia una forma veramente poco empatica e gentile. Perché se la lasci sola per un paio di minuti, quella tende normalmente a rotolare, scappando per i ripidi pendii, eternamente persa al suo benefattore. Una sfera non può essere impilata, con altre sfere, a meno che quest’ultime non siano chiuse da un recinto, o letteralmente cementate al suolo sottostante. E per di più il risultante cumulo, se pure dovesse riuscirvi con qualche metodo complesso di farlo stare assieme, avrà una resistenza strutturale meno che perfetta, e sarà inoltre inadatto al calpestìo, nonché pieno di vuoti in cui far scomparire oggetti utili, come le chiavi di casa, il cellulare, il portafoglio… Della sfera…Non ti puoi fidare. Tutt’altra storia, a conti fatti, rispetto ai sei volti sorridenti dell’amico Cubo. Un’entità capace di costituire il modulo più piccolo di praticamente ogni forma, guadagnandosi un posto d’onore in qualsivoglia impresa che possa dirsi, senza esitazione, come rientrante nel metodo ingegneristico dei prefabbricati. Nulla si combina meglio con se stesso, in effetti, che un oggetto che ha la stessa altezza, larghezza e profondità, sia pure generalizzando, visto come determinate soluzioni aderenti a un tale stile di pensiero, molto spesso, si affidino a dei parallelepipedi di variabilissima entità. Ma tutti sempre conformi, non difformi, i loro spigoli perfettamente opposti e non proposti, le linee rette e perpendicolari. Datemi una fila di cubi abbastanza lunga, e vi solleverò il mondo – Cit.

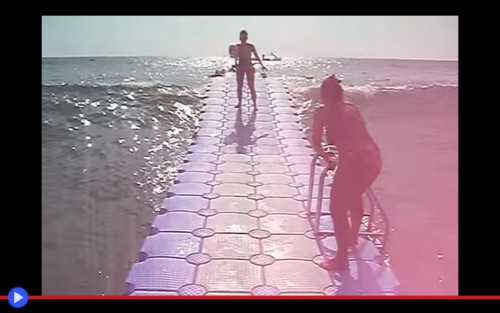

Così avvenne all’uomo con la telecamera, il cui nome chiaramente scritto in fondo al video è Adam Hobbs, di trovarsi un giorno in un soggiorno vacanziero presso la costa ovest dell’isola di Phuket, in quella località dall’alto tasso turistico che ha il nome di spiaggia di Surin, qualche chilometro a nord della città di Patong. Per osservare con un vago senso di stupore, sull’immediato e catartico momento, l’esistenza di una strana propaggine mirante al mare aperto, costituita in materiale plastico di due colori, azzurro e celestino chiaro. Un molo? Una piattaforma? Una via marittima per biciclette? Tutte queste cose, e molte altre. O per usare un solo termine, il tipico esempio autoconcludente del sistema brevettato Candock, la più diffusa soluzione per la costruzione di ponti o pontili galleggianti, che dal fresco Canada è giunto a diffondersi, negli ultimi anni, presso i centri abitati e le proprietà private di una buona metà del mondo. Non che sia l’unico approccio conforme a tale descrizione, sia chiaro. Abbondano, anzi, le imitazioni, con diversi gradi di miglioramento del progetto originale. Eppure c’è qualcosa di chiaro e lampante, semplicemente funzionale, nel concetto di una moltitudine di cubi in PVC, collegati tra di loro grazie ad asole e grosse viti da inserirvi, anch’esse realizzate nello stesso materiale. Che risulta solido, abbastanza da camminarci o legarci le barche, ma al tempo stesso straordinariamente flessibile, come stava per scoprire il viaggiatore in quel frangente certamente degno di registrazione.

Se attendi l’arrivo dell’onda grande su di un molo convenzionale, tutto quello che potrai aspettarti è qualche schizzo, magari una pozzanghera tra i piedi, che presto si dissolve come neve al sole. Ma se ti trovi su di un simile apparato, potrai sperimentare l’esperienza di essere letteralmente sollevato, assieme al pavimento, di anche parecchi centimetri, tornando quindi presto al punto di partenza. Una sorta di naturale montagna russa, o l’approssimazione ragionevole di quello che potrebbe essere camminare sull’acqua, ma in un luogo in cui quest’ultima è mobile e irrequieta. Pur costituendo uno strumento architettonico vero e funzionale, è quindi chiaro che il molo galleggiante si presti in modo particolare ad assumere una dimensione affine a quella del divertimento…

Può bastare una persona per scavare un tempio di arenaria?

Benedetta geologia. E vivere davvero in New Mexico, conoscerne gli spazi naturali fuori dal contesto cittadino, significa acquisire dimestichezza per lo meno visuale con un certo tipo di pietra sedimentaria che non è un tutt’uno. Bensì un ammasso senza fine d’insignificanti granuli, accorpati tra di loro grazie alla matrice, una mescolanza di argilla, calcite, feldspati e miche, che l’antica acqua marina, o più recenti infiltrazioni di torba, hanno trasformato nel giro dei secoli in cemento. Arenaria, abbiamo scelto di denominarla, e il fatto vuole che talvolta, se l’orecchio è adeguatamente allenato, sia possibile sentire il suo richiamo di rimando. “Venite! Vieni! Scavami!” Perché non c’è altra roccia, in questo mondo, che sia al tempo stesso così resistente alla compressione, tanto da poter costituire il cuore di montagne intere, ma friabile se abrasa, con i giusti strumenti, plasmata come una sostanza per le costruzioni dei bambini. Quasi altrettanto… Facilmente? Lo sapevano i Romani, che da un tale materiale famosamente trassero la Porta Nigra di Treviri in Germania, un edificio alto 30 metri che formalizzava il maggiore punto d’ingresso cittadino, nonché l’intero forte di Castlefield, non troppo distante dal fondamentale magnum castrum, luogo strategico nel North West dell’Inghilterra. Così come gli abitanti successivi delle regioni circostanti quella stessa regione di Collyhurst, che dalla famosa pietra trassero innumerevoli chiese, ivi inclusa la svettante cattedrale anglicana di quella che sarebbe diventata, a un certo punto della loro storia, la città di Manchester – Per un processo di mutazione fonetica dal termine latino, sia chiaro. Ed altrettanto bene, senza dubbio, deve aver udito la pietrosa voce l’americano Ra Paulette, originario dell’Indiana ma che laggiù in New Mexico, tra valli remote e in prossimità dell’ombra degli arbusti, ormai da 25 anni ha ritenuto di percorrere la via dell’eremita sapiente, come tanti altri filosofi ed artisti, prima di lui.

Quest’uomo che non è un minatore, eppure trova vie d’accesso estremamente semplici all’interno dei rilievi; che non è un architetto, ma determina la posizione di spaziosi atri e stanze ad uso proprio oppure dei suoi committenti; che non è uno scultore, pur sapendo realizzare intriganti bassorilievi ed ogni tipo di naturalistiche figure usate per dare carattere ai suoi ambienti titolari. Reso celebre dalla recente produzione del documentario nominato all’Oscar, Cavedigger (Jeffrey Karoff – 2013) ma che certamente non cercava la fama internazionale, ne pare lavorare per l’approvazione di qualcuno che non sia se stesso, il proprio spirito, o forse addirittura il cane, fedele compagno delle sue ultime avventure. Tutto ebbe inizio al principiare degli anni ’80, quando l’allora quarantenne Paulette (oggi ha più di 75 estati alle spalle) veterano del Vietnam e con due storie d’amore naufragate alle spalle, scelse di provare per un certo periodo questa cosa di essere campioni solitari, e scoprire come si trovasse trasferendosi in una baita autocostruita vicino alla località di Des Montes, diversi chilometri a nord di Santa Fe. Si trattava di un piccolo edificio in legno, sito a circa 3.000 metri dal livello del mare, ben costruito e semi-sepolto nel terreno, tenuto nascosto da alcuni vecchi frassini defunti ormai da tempo. Nonostante Paulette avesse mirato ad un terreno di proprietà pubblica, in effetti, successivamente scoprì che il terreno rientrava per pochi metri all’interno di un’antica concessione privata della Corona spagnola, facendo parte di uno sconfinato ranch. Questione che negli gli causò alcuni problemi, inclusa la visita di controllo di un ranger locale e l’occupazione da parte di alcuni giovani abitanti del luogo, che ne fecero un luogo di ritrovo occasionale. Ma per lui, che allora vi passava solo alcuni mesi l’anno, quest’ultimo punto fu in effetti un lato positivo: le montagne a tale latitudine sono infatti estremamente umide, e ogni volta che tornava alla sua capanna, la trovava lievemente più sprofondata nella terra e nel fango. Tanto che dovette a un certo punto, nonostante la manutenzione effettuata sia da lui che dai suoi ospiti “abusivi”, dolorosamente abbandonarla.

Per giurare, da quel giorno, due cose: che non si sarebbe mai fermato più in un posto tanto a lungo. E che avrebbe trovato un materiale da costruzione differente dal legno, più adatto a resistere alle intemperie ed all’incedere spietato del tempo!